Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

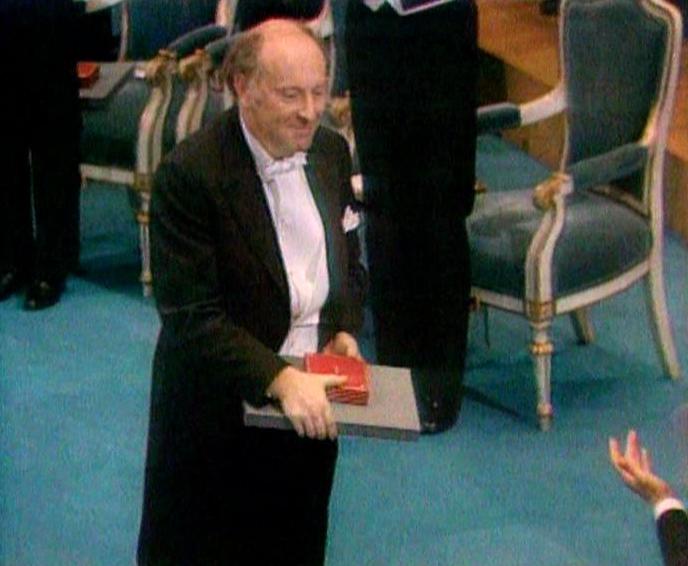

Церемония награждения Нобелевской премией в декабре 1987 г. Александр Левинтов Про себя о Бродском

Мало мне, по-видимому, накостыляли за Джека Лондона и Достоевского, раз решил писать о Бродском. Но, на сей раз про себя, в обоих смыслах предлога «про». Иосиф Бродский – мой любимый поэт (обычно такая фраза означает, что автор берет индульгенцию на дальнейшие поношения и оскорбления объекта критики, я постараюсь не индульгировать). Впервые я услышал о нем в 1988 году (поздновато для сорокачетырехлетнего подростка, к тому же пишущего стихи) в связи с получением им Нобелевской премии. Еще не прочитав ни строчки из его стихов, я был потрясен его речью в Стокгольме. Потом было «Ниоткуда с любовью» в «Новом мире», потом мне привезли из Америки сборник «Урания», потом я сам стал гоняться за публикациями. Когда я сам очутился в Америке, появилась робкая мечта и надежда посетить великого соотечественника в Нью-Йорке. Останавливало то, что человек с пустыми руками, просто почитатель, - вещь очень утомительная, а показывать ему свои, на несколько порядков хуже, чем его, стихи – непотребная наглость. А тут, - приходит печальная весть, и мечта рухнула, и только много лет спустя я посетил могилу Бродского на венецианском кладбище: шел кропотливый дождь, и маленький черный ангелочек под мысль о том, что жизнь, в сущности, подозрительно похожа на попытку самоубийства, притих на краешке белого надгробного камня… Не повезло. Мне, вообще, с людьми великими и знаменитыми не везет. Например, с Клинтом Иствудом. Когда я писал статью о городах Монтерейского полуострова, одна дама посоветовала мне взять у него интервью: «Ведь он был мэром Кармел!». – «А кто такой, этот Клинт Иствуд?» -- спросил я. «Нет, это он должен взять у тебя интервью, потому что ты, кажется, первый и единственный человек, который не знает, кто такой Клинт Иствуд». Спустя несколько лет в нашей институтской столовке я сидел, сосредоточившись на чем-то с костями и не обращая внимание на происходящее вокруг («бомб не бросают – и на том спасибо»). К нашему столику подошел довольно помятый гражданин, поздоровался и, пожимая мне руку, сказал, что рад видеть меня, довольно неискренне и устало. Я вежливо ответил ему, что аналогично – и он побрел дальше. Мой сосед несколько минут смотрел на меня невнятным взором и, наконец, выдохнул: «Клинт Иствуд!» На всякий случай, я напомнил соседу, как меня зовут на самом деле, а если он имел в виду того, что только что был здесь, то теперь я понимаю, чем он знаменит – он знаком со мной. Вернемся, однако, к Иосифу Бродскому. Мы все получили довольно судорожное философское образование – а каким еще оно могло быть в СССР? Иосифу Бродскому досталась не просто судорога, а судорога с метаниями. Он хватался за индуизм и иудаизм, потом бросился в христианство, начал со Шпета, которым даже заканчивать не стоит. Читал Розанова и Рассела, других современников, а вот классическую античную философию проскочил на вороных: оттого у него Перикл оказался старше Сократа. Если наше с ним поколение (а мы во многом – современники) так и не удосужилось пожить в обещанном коммунизме, то, может, хотя бы нынешние получат некоторое систематическое представление о философии? И тем не менее, среди отечественных поэтов нет, кажется, ни одного, столь же эрудированного в философии и столь блестяще философствующего, как Бродский, хотя Борис Пастернак, вроде бы, учился чуть ли не у самого Когена в Германии, в Мариенбурской школе. Къеркегор, Парменид, экзистенциалисты, позитивисты, структуралисты, аналитики ( вот тут мы с ним читали разные книжки, хотя мечтательный датчанин достиг и обольстил нас обоих) – вполне вероятно, Бродский тяготеет к рациональной философии, к философии кальвинистко-протестансткого толка, где, за счет гигантской удаленности от Бога, нет места чудесам и мистическому, но есть рацио – бесконечный вектор движения к Нему по назначенному Им же пути. Конфигурация философского образования и, следовательно, мышления Бродского строится на недоверии. То ли эти философы внушили поэту недоверие к сверхестественному, то ли родной туннель с его идеологическими заморочками о чуде всеобщего счастья в конце пути выработал в нем недоверие (и тогда выбор рационалистических философов – подсознательный выбор поэта), но – ничего сказочного, как, например, у не менее философствующего Гете, здесь нет. И даже «Авраам и Исаак» - сугубо рациональная, до бытовых деталей, композиция. Мир Бродского объясним, хотя бы им самим. Повидимому, именно это пугает в Бродском и отталкивает от него людей, лишенных слова, таких, как Солженицын. Он представляется им, убогим борцам за факты и с фактами, слишком спокойным, слишком умным, слишком сухим. Я же – приемлю: мысль, даже чуждая по своей природе и построению, радует и волнует меня своей чудесностью, своей удивительной игрой человека в Бога. Одна из философских или квазифилософских тем поэта: пространство и время. Бродский, будучи ссыльно-изгнанным скитальцем, тем не менее и неоднократно подчеркивает, что время умней пространства. Для него пространство – лишь вместилище – от узилища до пустопорожнего простора. Мне, географу, однако кажется, что по своей сложности, многомерности и креативности пространство не уступает времени. А, вообще-то, категория ума весьма сомнительна в применении к пространству и времени. К другим темам, обсуждаемым и переживаемым Бродским в стихах и прозе (драматургии), можно отнести: проблема объективности и объектности («Крик ястреба», «Жюль Верн»), проблема отражений и знаковых систем, параллелизма и нонпараллелизма (это настолько сквозные проблемы, что трудно выделить и отдать предпочтение каким-то отдельным произведениям).

Его нетерпеливая и похвальная попытка ухватить суть той или иной философской системы разом, одним махом (я сам был и отчасти есьмь такой) порождает порой – но только порой! – два невразумительных эффекта: попажания пальцем в небо и получение тривиальных, банальных результатов типа «оказывается, Волга впадает». Философствование, размышления – это все рефлексивная работа, это у Бродского– не от озарений, а от проникновений. Рефлексия Бродского не только иронична. Он намеренно запинается и запинает нас своими «тихотворениями», «бо», «зане» вперемешку с новоязом и матом. Мало того, что словарь Бродского – из слов низкой частотности. Сам строй фраз, сочетание несочетаемого не только грамматически, но и социально, не позволяют читать его стихи гладко, на одном дыхании и «выражении» - они заставляют читателя или слушателя включать рефлексию, рекрутировать мышление на постоянных и неожиданных «ах!». В этом смысле он циничен, как циничен был Диоген, занимавшийся онанизмом на одной из площадей Афин. Он может широко и свободно, наотмашь, поливать с высокой колокольни, пролетая над Череповцом в своем «Представлении», а может говорить словесами темными, как у Анаксагора. Он не сочиняет стихи – он их пишет. Они не приходят извне с какой-нибудь фифочкой в легких одежках по имени Муза, они сидят внутри и по мере вызревания записываются. В философии свободы Бродского есть кое-что безусловно бердяевское, запредельно-ценностное и существующее как-бы само по себе, объективно. Но свобода по Бродскому – вовсе не антирабская идея, как у Бердяева. Она возникла, возможно, еще в глухом пионерском детстве или даже раньше, из панического ужаса перед «темной», когда тебя накрывают одеялом и начинают бить – анонимно и безнаказанно. Это не очень больно, но там, в спертом пространстве удержания, тебя душит, душит эта подлейшая молчаливая безнаказанность. «Темная» - это не избиение (хотя, конечно, в простоте могут и убить и покалечить), а мучительство и издевательство, и никто тебя не слышит и некого спросить: «И ты, Брут?». И уже не важно: это делают пионеры, следователь, судьи, санитары из психушки, кагэбисты с прозрачными глазами, советские поэты или весь советский народ – ты задыхаешься под душным одеялом подлого и трусливого избиения и тебе кажется, что самое-самое – это свобода от одеяла и тех, кто по ту его сторону над тобой. Представьте себе некоторое замкнутое пространство, коридор, туннель, «накопитель», шлюз или еще что-нибудь такое же подозрительное, мрачное, унылое и безнадежное. С одной стороны людей прибывает, а с другой Беспечный или Нерасторопный запер либо никак не может открыть проход, дверь, калитку. Начинается известная волынка на Ходынке, давка на Сталинских похоронах, выход со стадиона после матча – и такая неприятная тягостная тишина с немым, но нарастающим гулом. А потом, наконец, под давлением тел ворота, калитка, дверь ломаются (или наконец, Беспечный с Нерасторопным справились с замками) и из дыры с безумным потоком вырываются спасающиеся (вот тут-то и происходит основная давка, тут-то и гибнут!). Мне эта муторная картина всегда приходит на ум, когда читаю

«она послаще любви, привязанности, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала»

и другие стихи Бродского о свободе. Поэт бредит свободой, вырвавшись из жуткого тоннеля под названием СССР, и в этом бреду готов затоптать все остальное, все прочие ценности, включая Христа. Если уж действительно у него была вяло текущая шизофрения, то – как у той толпы в толчее: от одной лишь мысли о свободе голова идет кругом и крик, крик, крик – «Свободы!». Стихи у Бродского рождаются из гула (его выражение) – это уж точно. Фраза «сплотила навеки великая Русь» вызывала, по всей видимости, у Бродского спазм содрогания: он сразу чувствовал себя на Родине, на Ходынке…, впрочем, нет, ему, человеку питерскому, наверно, представлялось, что он втянут толпой в штурм Зимнего и вынужден лезть по приказу Эйзенштейна и собственного страха на высоченные резные ворота, специально запертые для съемок фильма «Ленин в Октябре», а, может, перед ним вставал образ какого-нибудь народного судьи с мурлом Сергея Михалкова или Льва Ошанина или еще кого из вельможных катов. Живя в самой свободной стране мира и понимая, что покинул страну с подлинной свободой, я нахожу все больше прелестей в рабстве: мы, например, во всеуслышание и не стесняемся признаваться в том, что мы – рабы Божьи, рабы любви, собственных привычек и увлечений: от собачек до поэзии. Рабство было хорошо уже тем, что каждый знает себе цену, потому что стать и быть рабом может любой: даже богатый Платон дважды оказывался в рабстве и по цене выкупа за себя узнавал свою если не истинную, то хотя бы объективированную деньгами стоимость. Поэзия родилась, повидимому, вместе с человеком, его совестью и Богом в нем. Поэзия родилась из кратности трех ритмов уединения человека от стаи приматов: ритма дыхания (по четыре секунды на одно дыхание и на одну строфу), сердечного ритма (один удар сердца и один ударный слог в секунду) и ритма сексуальных движений (два толчка в секунду, восемь слогов в двустрочной строфе). Эта двухстрочность и ритмическая гармония породили рифму как гармонию не ритмов, но звуков под стать ритмам. Импровизируя первые двустрочные стихи, человек пытался выразить в них наиболее важное, то есть духовное, обращенное к небу – и с тех пор поэзия живет низкочастотной лексикой: стоит ли говорить о банальном языком общения с самим собой и с Богом? Античная поэзия родилась в противостоянии хозяйственной деятельности и математики, в уединении поэта от экономических приматов, каждый день пересчитывающих с помощью будущего абака своих овец и коз. Античный поэт, уставший от этих забот «один, два, три камушка – один, два, три барана», шел на берег блиижайшего Эгейского и слушал бесконечный счет волн «раз, раз, раз», ложащийся на смыслы повседневной жизни паутиной вечности. Длина морских волн или их частота (в физике дальше трояка я так и не продвинулся ни разу, и до сих пор не верю, что тела падают с ускорением g, электроны носятся по проводам, а дефракция Френеля отличается от дефракции Фраунгофера только параллельностью или непараллельностью лучей света – я уверен в том, что тело каждого из нас склонно падать в меру усталости или страсти, каждый раз уникальных, что по проводам могут бегать только муравьи, мухи и прочая домашняя нечисть, что Френель и Фраунгоффер – просто фокусники) и породили тягучую античную поэзию, гекзаметр и прочие длинноты и долготы Гесиода и Гомера. В арсенале Бродского так много античного. Поэзия, по логике антропогенеза, возникла первой, только вслед за ее ритмами появилась идея танца, ритмизированные движения которого кодировали технику секса, войны, охоты, единоборств, других ритуалов и рутин хозяйственной деятельности. Танец по природе своей – средство трансляции норм и правил от поколения к поколению, от жреца к наставляемым, а потому и вторично по отношению к поэзии как первооткрыванию морального и духовного мира. А уж музыка и пение возникли еще позже, как вспомогательное средство при родах, болезнях, тяжелых усилиях, не как обращение к духу, но как призывание его в помощь. Поэзия Бродского, в отличие от примитивных ритмов первых поэтов-троглодитов, -- поэзия со сбитым дыханием, с асинхронией дыхания и мысли, с мысли, более долгой, чем дыхание. Это очень похоже на песенки из пьес Б.Брехта, где слово и голос на пол-секунды отстают от ноты. И в этом – особая прелесть. В искусстве переноса мысли и фразы в следующую строку он не первый (до него этим приемом успешно пользовалась Марина Цветаева), но безусловно – лучший. Эта сбитость мысли совершенно немузыкальна: положенная на музыку «Пятая годовщина», исполняемая к тому же ископаемым советского сю-сю-реализма Львом Лещенко – тошнотное и рвотное в одном флаконе. Я не знаю биографических подробностей его жизни, сплетен и слухов о нем и его женщинах: с кем и сколько раз он спал, регистрировал ли эти сны любви или нет. Вполне достаточно стихов, чтобы понять: человек жил нормальной и честной жизнью чувств. Ему невозможны по-китайски семенящие и щебечущие страдания о поллюциях и прочих неестественностях. «Бобо мертва» и «Письма династии Минь» - простота глубоких и нормальных, неискаженных ломаниями и жеманством чувств.

Поэты, как и святые, - чем менее они связаны со злобой дня, чем меньше тираж их востребованности и необходимости, тем ближе они к Богу, и я надеюсь на прекращение роста популярности великого поэта и его непопадание в школьные программы. Я так почти ничего и не сказал из того, что просилось и надо бы. Но это лишь – начало разговора, начало размышлений и общенья; мы будем в темных ароматах кипарисов искать согласие, бросая, подобно камешкам речным, друг другу мысли; жужжанье насекомых, шелест мыслей, неспешно трущихся о время, и шардонэ прозрачная капель в стаканах наших встреч – все нам напомнит крымский зной в июле и перламутра утро над Лидо; и тихо парус раздвигает горизонты – и мы выходим к солнцу на балкон.

Зачем и как рождаются стихи

Стихи рождаются когда душа тревожна, когда кричать нельзя, а плакать невозможно. Стихи рождаются из этой пустоты, из боли невозможного уже, из ярости и гнева наготы, из-за того, что ты уже нигде. Стихи рождаются – и прозаическая быль стирается, стихает в суете и оседает в паутинах, в пыль, и растворяется. Стихи рождаются, и я в обнимку со своей душою, растраченной, нетленной, но живой, мы побредем, забытые изгои, и, может быть, предстанем пред тобой.

Источник: http://www.port-folio.org/part161.htm

Деград |