|

Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ

|

|

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)89.htm">2789 ]

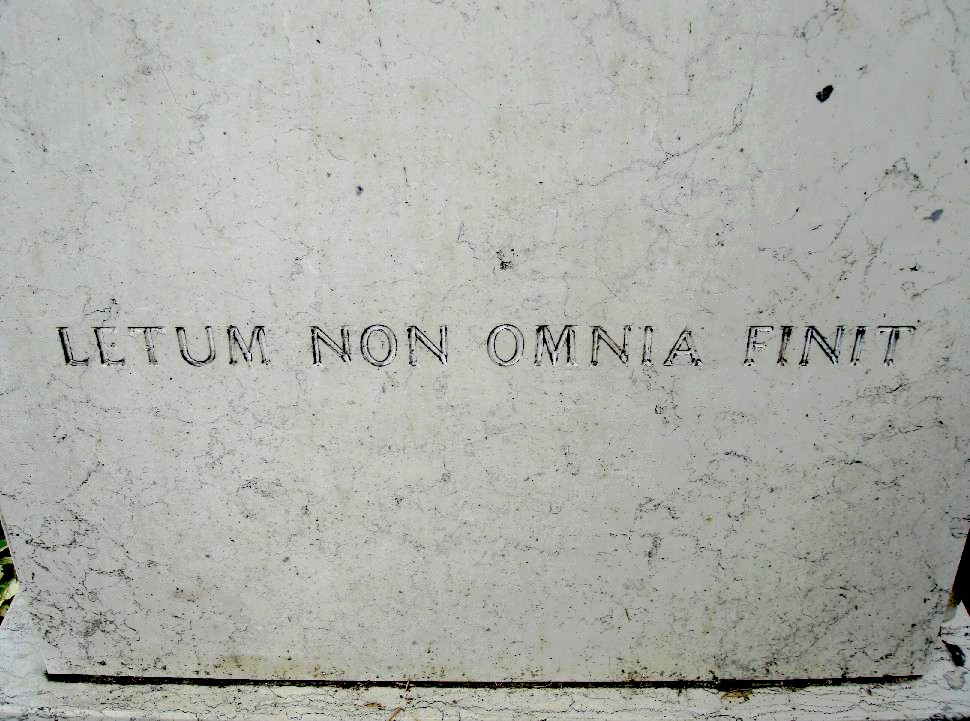

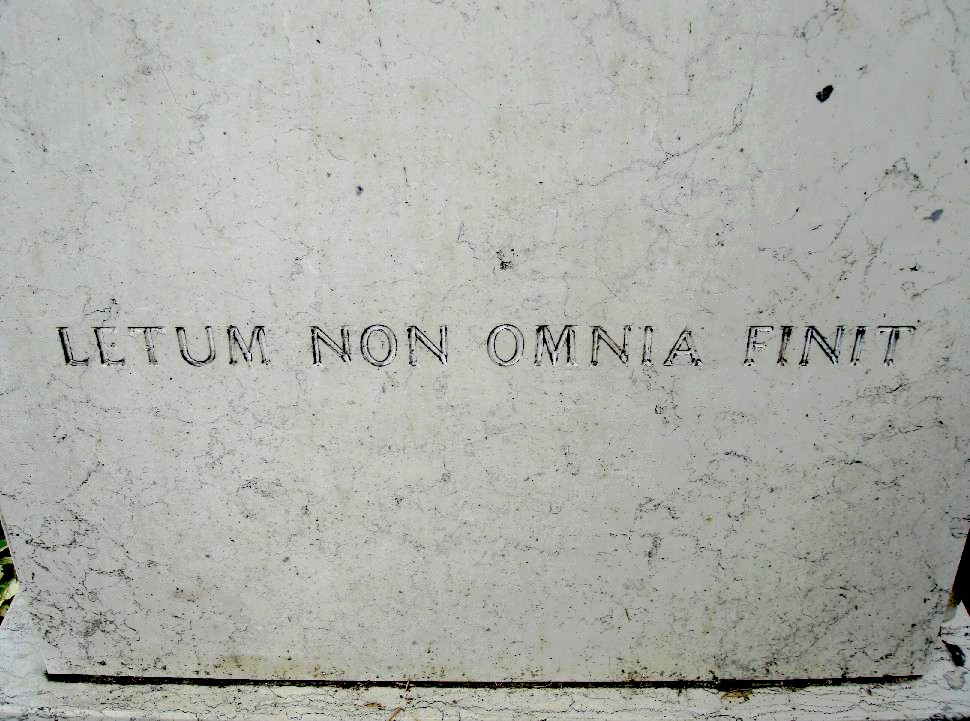

Надпись по латыни на обороте надгробной плиты.

представляет собой строку из элегии Проперция и переводится

"Со смертью не все кончается"...

Фото А.Н.Кривомазова, 12.07.2007.

Общий вид надгробного памятника сзади.

Фото А.Н.Кривомазова, 12.07.2007.

Иосиф Бродский

* * *

Ты не скажешь комару:

"Скоро я, как ты, умру.".

С точки зренья комара,

Человек не умира.

Вот откуда речь и прыть -

от уменья жизни скрыть

свой конец от тех, кто в ней

насекомого сильней,

в скучный звук, в жужжанье, суть

какового - просто жуть,

а не жажда юшки из

мышц без опухоли и с,

либо - глубже, в рудный пласт,

что к молчанию горазд:

всяк, кто сверху языком

внятно мелет - насеком.

1993

Источник: http://www.litforum.ru/lofiversion/index.php/t6067.html

Петр Вайль

СМЕРТЬ - ВЕНЕЦИЯ

Сейчас облик и дух Венеции кажутся неразрывными. Бесконечный процесс

умирания и воскрешения запечатлен в цветущей мелкими водорослями зеленой

воде, в покрытых легким пухом мха камнях, в торчащих из трещин палаццо

травинках. То, что разрушается, живет своей, другой, жизнью. И животворное

вливание людских толп напрямую порождено ежегодным погружением Венеции на

сколько-то миллиметров в воду. Сюда съезжаются, как на богатые похороны, -

где можно завести приличные знакомства и со вкусом поесть.

Сейчас, при взгляде почти из третьего тысячелетия, Венеция сливается в

единый гармоничный образ, хотя построена она была - в своем нынешнем виде -

к концу XV века, а "той самой" Венецией стала в XVIII столетии. Тогда на

кальи и кампи вышли маски, и город так обрадовался им, как будто давно

нетерпеливо ждал, когда же, наконец, ему принесут костюм к лицу и по

размеру. С этого времени Венеция начала долго и красиво умирать на глазах у

всех.

Знаменитые карнавалы и были прорывами в иной мир, попытками

потустороннего бытия с заменой плюса на минус, верха на низ, добра на зло. В

карнавал было дозволено все: любовные свидания назначались через минуту

после знакомства, мужья не узнавали жен, невесты женихов. Раздолье было для

профессиональных наемных убийц с подходящим именем "браво", потому что если

среди музыки и пляски человек вдруг падал, стеная и хрипя, вокруг только

громче хохотали, наблюдая этого умелого комедианта.

Более шести месяцев в году венецианцам было позволено носить маску.

Очевидец пишет: "Все ходят в маске, начиная с дожа и кончая последней

служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу,

пишут, делают визиты". Все женщины оказывались красавицами, причем

блондинками: рецепт известен - золототысячник, гуммиарабик, мыло,

вскипятить, промыть и сушить под солнцем на алтанах. Венецианское золото

волос - если и фантазия, то не художников, а парикмахеров. Но главное - сама

маска. Нынешний карнавальный наряд грешит позолотой, бубенчиками,

причудливым мавританским рисунком, тогда как настоящая венецианская баута -

предел строгости и лаконизма. Белая трапеция с глубокими глазными впадинами,

к которой полагается широкий черный плащ. Никаких украшений, только два

цвета: слишком серьезен повод, по которому одет костюм. При всем веселье

праздника, при всех его безумствах и дурачествах, каждая отдельная баута -

напоминание о бренности. Маска - посмертный слепок. Карнавал - жизнь после

смерти. Словно все население города выходит на постоянную костюмированную

репетицию будущего бытия.

Два века сделали свое дело: Венеция запечатлела в мировом сознании свой

умирающий образ, о чем здесь напоминает все. Прежде всего - запах. Тонкий

острый аромат гниения и разложения ударяет сразу, как только выходишь с

вокзала к Большому каналу. Новичок вглядывается в воду, пока не понимает:

пахнет не вода, а город. Пройдет несколько часов, и запах исчезнет, но стоит

съездить, скажем, в Падую - полчаса пути - и вернуться, как он возникнет

снова. В виду венецианского великолепия это поначалу поражает, как Алешу

Карамазова тлетворный дух от тела старца Зосимы. Но потом становится

понятно, что здесь не просто явление природы, а напоминание, указание -

такой же смертный признак Венеции, как гробовая гондола.

На мысль об иной - быть может, потусторонней - жизни наводит этот

сдвинутый в воду транспорт. Длинные и черные гондолы - как гробы. Или - как

акулы вокруг погружающегося корабля. Как раз в XVIII веке местные власти

пресекли рост габаритов и пышности гондол, постановив, что они могут быть

только черными, размером 11 на 1,4 метра, - такими, как сегодня.

Двести лет назад гондольеры исполняли октавы из "Освобожденного

Иерусалима" Торквато Тассо, потом перешли на более легкие темы, а в наши дни

обычно лишь бросают реплики, кивая на примечательные здания. И при всей

медлительности движения гондолы вертишь головой, потому что с венецианской

плотностью культуры сравнится только флорентийская. Такое восхищает и

подавляет. На окраине города - церквушка, в которую и заходишь только

потому, что стал накрапывать дождь: в алтаре - Тинторетто, на плафоне -

Тьеполо. В маленьком монастыре спрашиваешь единственного служителя насчет

уборной и слышишь в ответ: "По коридору и от Беллини налево".

И снова - райское изобилие красот настраивает на меланхолический лад,

потому что для земной жизни это явный перебор.

Ветхие палаццо - сами произведения живописи. Это заметно не сразу.

Сначала в глаза бросается образцовая венецианская графика: окна, арки,

колонны, порталы. Все удвоено водой, но не только за эффект удвоения Венеция

должна быть благодарна лагуне. Вода - уникальный фон, на котором

неожиданными цветами и светотенями проступает портрет Венеции. Не картина, а

волшебный фонарь, ведь фон - живой, изменчивый, подвижный. Влага раскрасила

и стены палаццо. В этом парадоксальном городе первые этажи, где нельзя жить

от сырости, выглядят самыми ухоженными: они вымыты волнами до белизны бауты.

А выше, где плещутся занавеси, мерцает свет, проплывают силуэты -

прихотливые пятна всех оттенков, от черного до розового, зеленые вкрапления

мха, рыжие зияния опавшей штукатурки, и под красной черепицей салатовые

проблески травы. Такой бьющей буквально не из чего живописностью, быть

может, объясняется, почему город почти без деревьев и цветов породил великую

школу колористов.

Надетая городом маска за два века приросла, и если сорвать ее с

Венеции, то, как в пантомиме Марселя Марсо, под ней обнаружится все та же

баута.

Умирающий город хранит свой образ. Здесь красивейший на свете этап,

пересылка на тот свет - кладбище Сан-Микеле. Сюда посылают умирать героев

литературы и кино. Но облик неуловим, и разгадки Венеции нет ни в книгах, ни

в фильмах. И когда приросшая маска окончательно превратится в посмертный

слепок, Венеция так и опустится неопознанной на дно лагуны, как замедленный

Китеж, со всеми ста восемнадцатью островами и четырьмя сотнями мостов.

Но зато пока - пока хватит жизни, своей и Венеции - можно сидеть

где-нибудь на Славянской набережной за стаканом вина и местными лакомствами

- телячьей печенкой или кальмарами с полентой, - глядя, как погружается в

воду лучший в мире город.

Источник: Не смог найти в Интернете этот текст вновь. Возможно, страницу убрали... или сайт "сгорел" целиком...

Венеция Бродского

Программу ведет Андрей Шарый. Участвуют: редактор Радио Свобода, автор послесловия к книге "Венецианские тетради - Иосиф Бродский и другие" Петр Вайль, корреспондент РС Елена Фанайлова, переводчики Григорий Дашевский и Евгений Солонович, лингвист и художник Екатерина Марголис.

Андрей Шарый:

В годовщину смерти Иосифа Бродского в итальянском центре Российского государственного гуманитарного университета прошла презентация книги "Венецианские тетради - Иосиф Бродский и другие". В эту необычную книгу, придуманную и составленную молодой художницей Екатериной Марголис, вошло все написанное Бродским о Венеции в стихах и прозе, а также венецианские произведения круга друзей и круга чтения Бродского. Слово Елене Фанайловой:

Елена Фанайлова:

Книга "Венецианские тетради - Иосиф Бродский и другие", которая выпущена московским издательством "О.Г.И.", открывается известным эссе поэта "Набережная неисцелимых". Оно было написано по-английски в 1989-м, привезено в Москву в машинописном варианте Анатолием Найманом в 1992-м, опубликовано в России в переводе Григория Дашевского. Затем Бродский вносил в это эссе дополнения, которые впервые вошли в новое издание. Говорит Григорий Дашевский:

Григорий Дашевский:

Главная большая там вставка - это в середине упомянутой книги, рассуждения про чуму. Средневековое описание чумы в Венеции и в связи с ним, поскольку, где чума, там, естественно, смерть, а где смерть - там загробный мир, еще короткое рассуждение о путешествиях в ад, о Данте, который написал самое главное в европейской традиции поэтическое путешествие в ад...

Елена Фанайлова:

"Набережная неисцелимых" - это своеобразный миф Бродского, ее нет в современной Венеции, сохранились только каналы, которые получили свое название по имени "Больницы неисцелимых".

Григорий Дашевский:

Он с этой же неисцелимостью переходит и к литературе, говорит про метафору, как про вирус или болезнь, которую человек носит в себе, а поскольку по ходе всего эссе упоминаются и реальные болезни, и есть тема и любви как болезни, а романический лейтмотив какой-то в этой вещи тоже есть, то в результате оказывается, что неисцелимо - это описывает какую-то, по крайней мере, сторону и отношения пишущего человека к литературе, и любого любящего к тому, что он любит. Невозможность порвать, даже если захочешь, ни с литературой, ни с тем, что любишь, от Венеции до людей - вот это все название "Набережная неисцелимых" отчасти имеет в виду.... Мне кажется это лучшей прозаической вещью Бродского, и она вся написана короткими замкнутыми отрывками, где в каждом отрывке описывается одна картинка или одно чувство, и это картинки, или из разных его впечатлений от Венеции, куда он приезжал каждую зиму, и его представления о Венеции, какими они были еще до эмиграции, люди, так или иначе с Венецией связанные, там - в Италии, или в России, и люди, с которыми он, может быть, и не виделся в самой Венеции, но которые до него, без него, помимо него, бывали в Венеции, или писали о Венеции. В частности, очень важный и в литературе, а потом с самого начала эмиграции и в жизни Бродского человек - английский поэт Уинстен Оден. Бродский считал его, наверное, лучшим английским поэтом ХХ века. И сам человек, насколько можно судить и по его стихам, и по его биографии, серьезный, глубокий, странный, в общем, то, что нужно настоящим поэтам.

Елена Фанайлова:

Опираясь на эссе Бродского, публикаторы собрали в книге стихи поэтов, опыт которых важен для Бродского и к которым отсылает и непосредственно "Набережная неисцелимых", и его венецианские стихи. Помимо Уинстена Одена, это Ахматова и Пастернак, Мандельштам и Ходасевич, итальянцы Эудженио Монтале и Умберто Саба. Единственный перевод Умберто Сабы, сделанный Бродским, был опубликован в 1972-м году под чужим именем. Рассказывает переводчик Евгений Солонович:

Евгений Солонович:

Когда я прочел впервые по-итальянски "Набережную неисцелимых" и увидел там цитату из одного из стихотворений Сабы, там Бродский пишет, что в предыдущем своем воплощении он переводил, то есть, в предыдущей жизни, но буквально он пишет - "в предыдущем воплощении", он переводил Сабу, и когда он оказался в Венеции, он вспомнил первую строчку одного из стихотворений Сабы: "В глубине Адриатики дикой" - я понял, что теперь я уже могу об этом говорить. В истории советского перевода таких случаев было очень много. Книга Сабы представляет собой интерес с этой точки зрения, потому что в ней под чужой фамилией представлены не только переводы Иосифа Бродского, но и переводы Юлия Даниэля, которую согласился подписать своим именем Давид Самойлов.

Елена Фанайлова:

Идея собрать книгу о Бродском и Венеции принадлежит лингвисту и художнику Екатерине Марголис. 30 ее рисунков на венецианские темы - акварель и тушь - скорее напоминают старинную европейскую графику, чем современную туристическую Венецию:

Екатерина Марголис:

Восприятие Венеции как карнавала, как чего-то яркого для меня очень вторично. Я первый раз там была в ноябре, это город, где человек один, где человек сам, и, кроме того, город, где как бы нет в каком-то смысле времени. Я познакомилась там с одним венецианцем, мы ходили по Венеции, и он, между прочим, говорил: да, вот здесь Висконти, кстати, снимал "Смерть Венеции", у него был ограниченный бюджет, поэтому ему пришлось нанять музыкантов, которые играли у него в оркестре, еще в массовку, вот знаешь, у него портье, который выбивает пальто, когда главный герой подплывает к гостинице - это мой отец, а знаешь, вот здесь еще что-то... Это была какая-то такая ткань времен, которая вплетена в ткань города.

Елена Фанайлова:

Английская, итальянская и литовская части текста книги напечатаны на бумаге в пастельных светло-серых тонах.

Екатерина Марголис:

Здесь есть два мотива, которые как бы оба важны. Один - это подход к книге, книга, как что-то старое, приверженность какой-то традиции старинной, пожелтевшие страницы, ветхость, а второе - это "фамоза неббиа", знаменитое "неббиа", знаменитый туман венецианский, который тоже делает город таким неуловимым, который возможно любить, как возлюбленную, возможно любить, но никогда невозможно ухватить, поймать, как что-то законченное, это всегда какой-то поиск этого города.

Елена Фанайлова:

Заключительная часть книги - стихи памяти Бродского, где его образ связывается с Венецией. Это голоса его друзей, Дерек Уолкотт, Томас Венцлава, Лев Лосев. Послесловие написано Петром Вайлем:

Петр Вайль:

Всеобщее прошлое делает Венецию для каждого своей. Иосиф Бродский сделал эту связь нерасчленимой. Он вписал в город свою биографию, а город - в себя. Стихотворение "Лагуна" стало первым его стихотворением не о России или Америке. Стихотворение "С натуры" - последним. Зимой 1973-го года он написал "Лагуну": "Тело в плаще обживает сферы". И осенью 1995-го, за три месяца до кончины, он написал: "Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок". И между этими датами - 1973-м и 1995-м - Венеция Бродского, в стихах и в жизни. Пансион "Академия", рестораны "Локандо Мантин", "Маскарон" и "Алла Ривьетта", базилика Сан Пьетро и Арсенал, художники Беллини и Карпаччо, память о романах Анри де Ренье и Малеровское начало фильма "Смерть Венеции". "Набережная неисцелимых", которая стала названием его большого эссе о Венеции, ну и кладбище Сан-Микеле, где похоронен Бродский. Его могила - это надгробие светлого камня, стилизованное под античность, на лицевой стороне - фамилия и имя, по-русски и по-английски, даты жизни - "1940-й - 1996-й", и на задней стороне надгробия надпись по латыни: "Летум нон омниа финит" - "Со смертью все не кончается". Так не кончается и Венеция Бродского.

Источник: http://www.svoboda.org/archive/ll_cult/0102/ll.012902-2.asp

Юрий Лепский

|

Сегодня - годовщина смерти Иосифа Бродского, русского поэта, лишенного родины, американского профессора и нобелевского лауреата, обретшего покой на острове мертвых - венецианском кладбище Сан-Микеле.

Некоторое время назад я написал письмо Петру Вайлю, известному писателю, который был близко знаком с Бродским в последние годы его жизни. Я попросил Вайля рассказать о нем и о его любимом городе - Венеции. Петр согласился, причем не просто рассказать, но и показать те места, которые Бродский особенно любил в этом городе. Мы договорились о встрече и три дня гуляли с Вайлем и его женой Элей по Венеции. Я задавал вопросы - Петр отвечал и с удовольствием показывал. Так родилась эта публикация. Я очень хочу, чтобы теперь читатели "Российской газеты" совершили ту же прогулку по Венеции Бродского в обществе Петра Вайля без посредников. Поэтому убираю свои вопросы и оставляю то, что услышал сам.

Но прежде то, с чего мы начали. Декабрьской ночью 1973 года Иосиф Бродский стоял на ступеньках венецианского вокзала "Санта Лючия", впервые приехав в этот город. То, что он чувствовал при этом, навсегда осталось в строчках его эссе - "Набережная неисцелимых". Собственно, с этих строчек мы и начали наше путешествие в поисках Бродского. "Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний - для меня - синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других - рождественская хвоя с мандаринами. Для меня - мерзлые водоросли... Похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха".

Прочитав это, шагнули и мы...

"Харрис-бар", Fondamenta degli Incurabili - Набережная Неисцелимых

История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит бьеннале инакомыслия. Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через две недели в Париже. Так вот, приехал на венецианское бьеннале как нормальный советский человек: мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал что-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, стала сама приветливость и предупредительность: вам, господин Вайль, сказала она, предоставляется отель с полным пансионом на три дня за счет оргкомитета. Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях бьеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным: мол, на Западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях бьеннале, ходил на "круглые столы", посещал экспозиции и выставки, в том числе выставку Олега Целкова, с которым мы познакомились и в первый же вечер изрядно выпили, шляясь по городу.

История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит бьеннале инакомыслия. Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через две недели в Париже. Так вот, приехал на венецианское бьеннале как нормальный советский человек: мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал что-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, стала сама приветливость и предупредительность: вам, господин Вайль, сказала она, предоставляется отель с полным пансионом на три дня за счет оргкомитета. Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях бьеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным: мол, на Западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях бьеннале, ходил на "круглые столы", посещал экспозиции и выставки, в том числе выставку Олега Целкова, с которым мы познакомились и в первый же вечер изрядно выпили, шляясь по городу.

В один из дней моего счастливого пребывания здесь, в кулуарах бьеннале, я увидел, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. Служитель говорил по-итальянски, а посетитель - только по-английски. К тому времени я жил уже четыре месяца в Италии и довольно много про себя воображал. Поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог, о чем-то мы там со служителем договорились. Во всяком случае человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Стихи его я , разумеется, знал, но откуда ж мог знать, как он выглядит! Поговорили. Бродский сказал тогда, что русскому человеку лучше жить если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и многонациональность, и масштаб территории, то, что было похоже на СССР...

А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий бьеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литургическое пение стихов...

Он жил тогда в "Лондре" - отеле на главной набережной Венеции, а его приятельница, американская эссеистка Сюзан Зонтаг, - в отеле "Гритти". Там неподалеку знаменитый "Харрис-бар", где бывала куча знаменитостей, в частности Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил Рождество 77-го года вместе с Сюзан Зонтаг. Наверняка они пили коктейль "Беллини" - фирменное изобретение "Харрис-бара": умелая смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бродский любил и кое-что покрепче - граппу, например. Не исключено, что они ели еще одно изобретение "Харрис-бара", а точнее его хозяина, синьора Чиприани, владельца самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звезды, приезжающие на Венецианские кинофестивали. Так вот, однажды знакомая Чиприани, знаменитая актриса пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для нее изобрел блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайше нарезанные листы сырой говядины под оливковым маслом с лимоном и пармезаном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что в Рождество 1977 года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сюзан Зонтаг ели карпаччо здесь, в "Харрис-баре".

Вот что известно точно: в один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Эзры Паунда. Паунд был субъектом фашиствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно, однако на встречу со вдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Радж, пошел. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа - Fondamenta degli Incurabili - Набережная Неисцелимых. Вот как у него написано. "С фашистами - молодыми или старыми - я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili".

С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что ее не существует. Действительно, вы нигде не найдете этого названия. И все-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите полустертую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятно - Инкурабили. А первое почти стерто. Остался фрагмент, что-то вроде "атаре". Что бы это значило? Давайте спросим у местных жителей. Вон видите, старик выходит из дома как раз на набережную...

Ага! Он говорит, что "атаре" - это часть слова "затаре", на венецианском диалекте "дзаттере" - "набережная". Но вы послушайте, как он сам называет это место! Именно "фондамента дельи инкурабили". Стало быть, у Бродского все правильно.

Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе в рукописи - по-английски. Заглавие же было по-итальянски: Fondamenta degli Incurabili. В разговоре Бродский сказал: по-русски будет "Набережная Неизлечимых". (Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики.) Я тогда сказал, что "неисцелимых" звучит лучше "неизлечимых". Он тут же согласился: да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте эссе стало называться Watermark (марка глубины). У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью: "От неисцелимого Иосифа".

Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе в рукописи - по-английски. Заглавие же было по-итальянски: Fondamenta degli Incurabili. В разговоре Бродский сказал: по-русски будет "Набережная Неизлечимых". (Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики.) Я тогда сказал, что "неисцелимых" звучит лучше "неизлечимых". Он тут же согласился: да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте эссе стало называться Watermark (марка глубины). У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью: "От неисцелимого Иосифа".

А вот и еще одна достопримечательность. Видите, буквально в ста метрах от Набережной Неисцелимых дом под номером 923. Здесь и по сей день живет Роберт Морган, друг Бродского, которому посвящено это эссе, американский художник, однажды приехавший в Венецию, да так и оставшийся здесь. Он и сейчас пишет свои работы и удачно их продает. Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чем поговорить. Постепенно они подружились и часто встречались здесь, в кафе "Нико", рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, он же привел Иосифа и в ресторанчик "Локанда Монтин", где висит его картина. Это в пяти минутах от дома 923. Вскоре "Монтин" стал одним из любимых заведений Бродского.

Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю. И со свойственным ему вниманием и дотошностью дал три любимых адреса, среди которых был и этот. Еще один - траттория "Алла Риветта" - неподалеку от Сан-Марко, где подают чикетти - маленькие бутербродики, которые Иосиф обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других - харчевня "Маскарон", неподалеку от церкви Санта Мария Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь - не ешь. Зато если захочешь - не пожалеешь. Иосифу нравилась эта непритязательность и отсутствие помпы, мне тоже.

Ну, вот, пожалуй, и все о Набережной Неисцелимых. Посмотрите напоследок через пролив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю, он ничего не говорил об этом.

Пансион "Академия", Сан-Пьетро

В первый раз Иосиф приехал в Венецию 35 лет назад, зимой 1973 года. Его встретили и отвезли в его первое венецианское пристанище - пансион "Академия". Об этом у него есть свидетельство в "Набережной Неисцелимых": "Мы высадились на пристани Accademia, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку - скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, - и пожелали спокойной ночи... Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать".

35 лет назад этому пансиону очень повезло: тут поселился человек, который написал в том же 73-м свою знаменитую "Лагуну": "Три старухи с вязаньем в глубоких креслах/ толкуют в холле о муках крестных;/ пансион "Академия" вместе со/ всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот/ телевизора...". В 93-м я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно.

Так же повезло отелю "Лондра" на набережной Скьявони: здесь в 77-м Иосиф написал стихотворение "Сан-Пьетро" об одноименном венецианском островке в районе Кастелло, который ему очень нравился. Там редко бывают туристы, это такие рабочие рыбацкие кварталы Венеции, чем-то напоминающие любимую им Малую Охту в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами "фумайоли", древний собор Сан-Пьетро с покосившейся колокольней. С половины пятнадцатого до начала девятнадцатого века он, а не Сан-Марко, был кафедральным собором города. Стихотворение Бродского о знаменитом венецианском тумане - "неббия": "...Электричество/ продолжает в полдень гореть в таверне./ Плитняк мостовой отливает желтой/ жареной рыбой.../ За сигаретами вышедший постоялец/ возвращается через десять минут к себе/ по пробуравленному в тумане/ его же туловищем туннелю"...

Он любил бродить по этим улочкам, в отдаленной части Венеции, мимо северной стены "Арсенала", от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан-Джованни и Паоло: "...Держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив".

Венеция - кошачий город, символ ее - лев, семейство кошачьих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисиппи и Иосифа - котами. Эй, коты, идите сюда! Что характерно, и тот и другой откликались немедленно. Он любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей: "Мандельштам - кошка - кофе" или "Пастернак - собака - чай". Сам он, конечно, был "Мандельштам - кошка - кофе". Да и я, честно говоря, тут ближе к нему. Как и во многом другом.

Нет, не могу сказать, что мы были с Иосифом друзьями. Ведь дружба - это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили. А в наших отношениях с Иосифом я всегда смотрел снизу вверх. Невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было еще до нобелевки. И он совершенно неожиданно приехал. Человек 20 толпились в одной двадцатиметровой комнате. Причем 19 человек в одной половине и один - Иосиф - в другой. Там, на его половине, был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошел, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно: произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности.

Однажды я спросил его: к кому вы относитесь как к старшему? Он поразмышлял и сказал что, пожалуй, только к двум людям: к Чеславу Милошу и к Леве Лосеву. Хотя Лев Лосев был старше его всего на 3 года.

Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж - гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала ему письмо. И они долгое время переписывались. Не по электронке (тогда еще это не было распространено), а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки, и почтового ящика. (Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни.) И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красива, такая мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский (мать ее из рода Трубецких-Барятинских, а отец - итальянец; Винченцо Соццани был высокопоставленным управляющим в компании "Пирелли"). Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложным тем, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образована, окончила Венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили об Альбане Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Иосиф переспросил: вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Этого просто не может быть! Мария, ты слышишь, он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста!

Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж - гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала ему письмо. И они долгое время переписывались. Не по электронке (тогда еще это не было распространено), а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки, и почтового ящика. (Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни.) И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красива, такая мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский (мать ее из рода Трубецких-Барятинских, а отец - итальянец; Винченцо Соццани был высокопоставленным управляющим в компании "Пирелли"). Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложным тем, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образована, окончила Венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили об Альбане Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Иосиф переспросил: вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Этого просто не может быть! Мария, ты слышишь, он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста!

Это было для него характерно. Он не хотел мириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Сам-то Иосиф был феноменально образованным и осведомленным человеком, не чета мне. Но с ним бывало такое: не любил, если кто-то о чем-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Бродский утверждал, что Паркер играл на тенор-саксофоне, но я-то знал точно, что на альте. Короче, поспорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время я принес ему доказательства, но бутылку хрен получил. Понятное дело, он не проигрыша пожалел: вообще был очень щедрым и широким человеком, обожал делать подарки, и не просто, а именно дорогие подарки. Но ту историю он как-то замотал: не любил проигрывать.

Палаццо Марчелло

Это дворец на Рио де Верона принадлежит графу Джироламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов Венеции. У него в предках дож и два композитора, именем одного из которых - Бенедетто Марчелло - названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С Марчелло его познакомила Мария, они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. По его рекомендации и мы с женой однажды встретились с графом и были званы в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку мы оказались внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже - он нежилой - стояла кабина для гондолы, "фельце". По венецианской традиции самой лодкой владеет гондольер, а знатному человеку принадлежит вот эта кабинка, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода.

Марчелло указал нам на портрет своего далекого предка на стене: это, мол, копия, а подлинник - в галерее Уффици, поскольку автор - Тициан. Одна комната на верхних этажах расписана фресками. Он махнул рукой: чепуха, всего лишь восемнадцатый век. В библиотеке полки с архивами разделены на две части: те, что "до Наполеона", и те, что "после". Я держал в руках "Божественную комедию" 1484 года издания и "Декамерон" 1527 года. Там были пометки марчелловского предка, читателя восемнадцатого века.

Одно из последних стихотворений Бродского - "С натуры" - написано здесь и посвящено владельцу дома Джироламо Марчелло: "...Здесь, где столько/ пролито семени, слез восторга/ и вина, в переулке земного рая/ вечером я стою, вбирая/ сильно скукожившейся резиной/ легких чистый осеннее-зимний,/ розовый от черепичных кровель/ местный воздух, которым вдоволь/ не надышишься, особенно напоследок!/ пахнущий освобождением клеток/ от времени".

Это уже не просто предчувствие смерти, это знание о ней.

Сан-Микеле

Все говорят, что он не жалел себя: две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Понимаете, человек, который однажды нашел в себе силы встать из-за парты в восьмом классе и навсегда уйти из школы; человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше; человек с действительно редчайшим чувством свободы - такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут.

Все говорят, что он не жалел себя: две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Понимаете, человек, который однажды нашел в себе силы встать из-за парты в восьмом классе и навсегда уйти из школы; человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше; человек с действительно редчайшим чувством свободы - такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут.

Место для захоронения Иосифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку - Венецию. Это как раз на полпути между Россией, Родиной (Бродский всегда говорил "Отечество"), и Америкой, давшей ему приют, когда Родина прогнала. Ну и потом, он действительно любил этот город. Больше всех городов на земле.

Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер 28 января 1996 года. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю, здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство, через ограду - Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле.

К церемонии перезахоронения Иосифа на Сан-Микеле съехалось много народу, его друзей, близких. Президент Ельцин прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на могилу Эзры Паунда.

В тот вечер в июне 97-го мы все собрались в палаццо Мочениго на Большом канале, которое тогда арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. Кстати, о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех апартаментах, где жил когда-то Байрон.

Через два дня мы с Лосевым, Алешковским и Барышниковым приехали на Сан-Микеле к его могиле. Еще раз помянули его, выпили... Миша взял метлу и аккуратно все подмел вокруг. Такая картинка: Барышников с метлой у могилы Бродского...

А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа еще по Нью-Йорку, художник Володя Радунский, они жили по соседству, их дети играли вместе (сейчас Володя живет в Риме). Получилось скромное, изящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском: "Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г. - 28 января 1996 г.". Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по латыни - цитата из его любимого Проперция: Letum non omnia finit - со смертью все не кончается.

...А если так, то что же остается?

Остается чистый розовый от здешних черепичных крыш воздух, несущий запах мерзлых водорослей, чешуйчатая рябь водички в лагуне перед палаццо Дукале, бирюзовый отсвет каналов в тихом Канареджо, теплый мрамор стен, помнящий тысячи прикосновений, колокольный звон, который будит вас по утрам...

Вы хотели бы встретиться с Бродским? Извольте. Он здесь. Сделайте только шаг.

Источник: http://www.rg.ru/2008/01/28/brodskiy.html

Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.