Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

В одной из наших телефонных бесед с Галиной Славской из Мэрилэнда

Понятно, что при увеличении надпись читается лучше.

А если не поскупиться на место на мониторе,

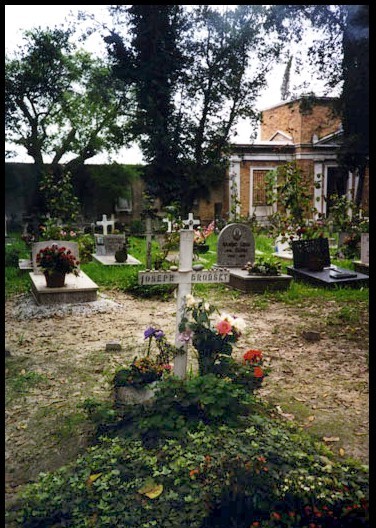

Когда был в тех краях в июле 2007 г., могила выглядела совершенно иначе. Полина Барскова Памяти Бродского Погиб поэт. Точнее - он подох. Каким на вкус его последний вдох Был, мы не знаем. И гадать постыдно. Возможно - как брусничное повидло. Возможно - как распаренный горох. Он так хотел - ни жизни, ни конца. Он сам хотел - ни деток, ни отца. Все - повторенье, продолженье, масса. И мы, ему курившие гашиш, - Небытие, какой-то супершиш, На смену золоту пришедшая пластмасса. Его на Остров Мертвых повезут. В волнах мерцают сперма и мазут. Вокруг агонизируют палаццо. Дрожит в гондоле юная вдова, На ней дрожат шелка и кружева, И гондольер смекает: вот так цаца! Он так хотел - ни слякоти, ни слов, Ни равнодушной Родины послов, Но главное - рифмованных истерик. Его желанья... что они для нас. И мы чего-то захотим в свой час, Когда покинем свой песчаный берег. Но дело в том, что мы уйдем навек, А он ушел, как прошлогодний снег, Который жив и летом, и весною: В реке и в луже, в молнии, в грозе И в утренней прозрачной стрекозе Он горькою вернется новизною. Он так хотел. Так все-таки - хотел! Пока еще в изгибах наших тел Живут высокомерные желанья, Он жив, он жизнь, он суета и хлам. А значит, он - смирение, и Храм, Цветущий на обломках мирозданья. Что смерть ему? Всего лишь новый взлет! Кому теперь и что теперь поет Его крикливый смех, гортанный голос? Такие ведь не умирают, нет. Они выходят, выключая свет. А в темноте расти не может колос. Он остается, белый и слепой, Раздавлен непонятною судьбой, В свое молчанье погружен до срока. И что ему какие-то слова, И что ему прелестная вдова, И что ему бессмертие пророка? Февраль 1996 Андрей Ранчин. Памяти Бродского "Октябрь", N 1, 1997 "Человек есть испытатель боли..." Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм Отличительная черта поэзии Иосифа Бродского - философичность, философское видение мира и "Я". Автор не фиксирует неповторимые ситуации, не стремится к лирическому самовыражению. Индивидуальная судьба поэта предстает одним из вариантов удела всякого человека. В единичных вещах Бродский открывает природу "вещи вообще". Эмоции лирического героя у Бродского не спонтанные, прямые реакции на частные, конкретные события, а переживание собственного места в мире, в бытии. Это своеобразное философское чувство глубоко личное и всеобщее одновременно. Бродский эмоционально сдержан, аскетичен. Чувство у него часто соединено с отстраненным, холодно-отрешенным анализом. Предмет поэзии у автора "Части речи" и "Урании" - не только (и, может быть, не столько) реальность, окружающая человека, но и категории философского и религиозного сознания: "Я", душа, тело, Бог, время, пространство, вещь, смерть. Философское и религиозное измерения определяют отношения "Я" к миру у Бродского. Соучастное чтение стихотворений, сопереживание, постижение мира Бродского невозможны без понимания философского языка, кода поэта. Отчужденность от мира и неприятие миропорядка, ощущение потерянности, абсолютного одиночества "Я", собственной инородности всему окружающему - вещам, обществу, государству, восприятие страданий как предназначения человека, как проявления невыразимого сверхрационального опыта, соединяющего с Богом, жажда встречи с Богом и ясное осознание ее невозможности - таковы повторяющиеся мотивы поэзии Иосифа Бродского. Отношение "Я" к бытию у Бродского напоминает мировидение экзистенциализма философии, возвестившей о себе около ста пятидесяти лет назад в сочинениях датского пастора Сёрена Кьеркегора, но во многом определившей мысли и чувства человека середины нашего столетия. Мысль о близости идеям экзистенциализма мотивов поэзии Бродского, трактовки им веры и отношений "Я" и Бога неоднократно высказывалась исследователями. При этом предметом пристального анализа было лишь одно стихотворение "Разговор с небожителем" (1970). Вот как характеризует родственность религиозной темы стихотворения идеям С.Кьеркегора и Л.Шестова Дж.Нокс: "Следуя Кьеркегору, Шестов противопоставляет личное откровение знанию: человек не может получить исчерпывающие ответы на загадки бытия, следовательно, он должен принять свою судьбу на веру, в духе Авраама и Иова. Такова фундаментальная семантика образа голубя, который не возвращается в ковчег, и почты в один конец в "Разговоре с небожителем". Оба образа иллюстрируют взаимоотношения поэта с Главным собеседником. В диалоге со Всевышним ему ничего не остается, кроме как обращаться к Нему без надежды на ответ. В главной теме "Разговора с небожителем" звучат экзистенциальные голоса Шестова и Кьеркегора. Как бы ни протестовал человек против боли и страдания, он в конце концов оставлен один на один с молчанием и неизбежностью того факта, что "боль - не нарушенье правил", как сказано в стихотворении. Страдание и отчаяние в естественном порядке вещей, вопреки оптимистическим обещаниям счастья и материального благополучия, раздаваемым политиками" *(1). Интерпретация религиозно-философских мотивов в поэзии Бродского и в его статьях как экзистенциалистских и сопоставление их с идеями Кьеркегора и Шестова предложены также в диссертации Джейн Нокс "Сходные черты у Иосифа Бродского и у Осипа Мандельштама: культурные связи с прошлым" (Jane Elizabeth Knox. Iosif Brodskijs Affinity wifh Osip Mandelstam: Cultural Links wifh the Past. Dissertation <...> for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin. August 1978, pp. 348-370). Мысль Бродского о страдании человека не как о наказании, не как о следствии его вины, но как об основе его существования, как о метафизическом законе и скептическое отношение Бродского к возможностям разума Дж. Нокс истолковывает как свидетельство родства поэта с экзистенциалистами. Однако она не принимает во внимание, что у Бродского можно найти не меньшее количество противоположных высказываний. Не случайно, за исключением стихотворения "Три часа в резервуаре", исследовательница не приводит ни одного примера отрицательной оценки поэтом рационального знания. Антитеза "философия - вера", "Афины - Иерусалим", присущая сочинениям Шестова, вовсе не определяет вопреки мнению Дж. Нокс всего существа философских мотивов Бродского. Мнение об экзистенциалистской основе поэзии Бродского разделяет Юрий Кублановский: "В основном <...> Бродский вопрошает Всевышнего и ведет свою тяжбу с Промыслом, минуя посредников: предание, Писание, Церковь. Это Иов, взыскующий смысла (только подчеркнуто неаффектированно) на весьма прекрасных обломках мира. А те, кто пытается на него за то сетовать, невольно попадают в положение друзей Иова, чьи советы и увещевания - мимо цели. (Влияние на Бродского Кьеркегора и Льва Шестова можно проследить на протяжении всего творческого пути стихотворца.)" *(2). Об "экзистенциальном сознании" Бродского, последовательно подчеркивающего неадекватность "логических" рамок жизни, пишет также и Алексей Лосев, анализируя четвертую часть стихотворения "Посвящается Ялте" *(3). Близость смысла стихотворений Бродского идеям Кьеркегора и Шестова, однако, не исключает существенных различий. Как показала В.Полухина, в отличие от обоих экзистенциальных философов Бродский не утверждает веру в Бога как сверхрациональное осмысление ситуации абсурда бытия. "В случае Бродского его склонность идти до крайних пределов в сомнениях, вопросах и оценках не оставляет убежища (lеaves no room) никаким исключениям. В его поэзии разум терроризирует душу, чувства и язык, заставляет последний превзойти самого себя" *(4). Все вопросы, равно как и ответы на них, скрыты в языке, который и оказывается высшей ценностью для поэта. В отличие от Кьеркегора и особенно Шестова, резко противопоставлявших разум вере, Бродский, замечает В.Полухина, не сомневается в правах рационального знания, считая его не в меньшей мере, чем веру, способом постижения мира *(5). Эти наблюдения нуждаются в уточнениях. Строки из "Разговора с небожителем" В Ковчег птенец не возвратившись доказует то, что вся вера есть не более, чем почта в один конец *(6) свидетельствуют о значительном различии в понимании веры поэтом и религиозными философами. Если и для Кьеркегора, и для Шестова акт веры заключал в себе ответ Бога (вознаграждение праведного Иова, чью историю оба философа рассматривали как символическую экзистенциальную ситуацию), то для Бродского ответ невозможен, исключен. Вера описывается отстраненно, а не участно, с позиций рассудка ("доказует"). Она не оказывается подлинным выходом из одиночества и отчужденности. Ключевые для стихотворения Бродского категории "страдание" и "боль", безусловно, соотносятся со "страхом" и "страданием", например, у Кьеркегора (в трактате-эссе "Страх и трепет" и т. д.). Однако переживание страдания, которое осознано поэтом как объективный закон бытия ("...боль не нарушенье правил: / страданье есть / способность тел, / и человек есть испытатель боли" (II; 210)), не представлено в стихотворении условием сверхрациональной веры. Мотив благодарности за переживаемые беды и невзгоды, встречающийся и в "Разговоре с небожителем", и, например, в значительно более позднем "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." (1980), имеет истоки прежде всего в христианской религии, но не в экзистенциальной философии. У Шестова ключевым словом, определяющим отношение "Я" к бытию, является не смирение, но коренящееся в покорности и перерастающее ее дерзновение: "Дерзновение - не случайный грех человека, а его великая правда. И люди, возвещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение было для них только способом, приемом борьбы за свое право. <...> Последний страшный суд не "здесь". Здесь одолели "идеи", "сознание вообще" и те люди, которые прославляли "общее" и провозглашали его богом. Но "там" там дерзавшие и разбитые будут услышаны" ("На весах Иова"). "Благодарность" за страдания у Бродского, однако, не имеет адресата (лирический герой Бродского не обращает ее непосредственно к Богу), что придает ей оттенок внутренней иронии, заставляя видеть в благодарении за выпавшие бедствия не только выражение непосредственного чувства "Я", но и формализованное этикетное высказывание, литературное "общее место". Бродского на первый взгляд сближает с экзистенциальной философией мотив внерационального оправдания страданий, в "Разговоре с небожителем" облеченный в амбивалентную утвердительно-отрицающую форму, но в ряде других текстов выраженный вполне однозначно. Может быть, самый впечатляющий пример - речь Бродского "The condition we call exile" ("Условие, которое мы зовем изгнанием") в декабре 1987 года на конференции, посвященной литературе изгнания. "Если есть что-либо хорошее в изгнании, это что оно учит смирению (humility)", замечает Бродский. И добавляет: "Другая истина в том, что изгнание - метафизическое состояние. В конце концов оно имеет очень устойчивое, очень ясное метафизическое измерение, и игнорировать его или увиливать от него значит обманывать себя в смысле того, что с тобой произошло, навечно обрекать себя на неизбежный конец, на роль оцепеневшей бессознательной жертвы" *(7). Понимание страданий как блага, несущего человеку мистический опыт богообщения, конечно, характерно для христианства. В религиозной экзистенциальной философии страдание может мыслиться и как нечто внешнее по отношению к человеку, как вызов Ничто, небытия. (У Кьеркегора, впрочем, присутствует именно христианская идея приятия выпадающих на долю человека мучений и горестей.) "Смирение" (humility) - ценностная категория именно христианского сознания (слово "humilitas" в классической латыни имело прежде всего негативный смысл, означая "униженность", "раболепие"). Однако отношение к страданию у Бродского в равной мере соотносится с постулатом стоической философии, учащей быть невозмутимым и стойким перед лицом бедствий. Не случайно эссе Бродского "Homage to Marcus Aurelius" ("Клятва верности Марку Аврелию", 1994) завершается цитатами из "Размышлений" императора-стоика, среди которых приведена и такая: "О страдании, если оно невыносимо, то смерть не преминет скоро положить ему конец, если же оно длительно, то его можно стерпеть. Душа сохраняет свой мир силою убеждения, и руководящее начало не становится хуже. Члены же, пораженные страданием, пусть заявляют об этом, если могут" *(8). Хотя стоическое представление о Разуме как основе всех вещей Бродскому чуждо, этический постулат стоицизма о спокойном приятии страданий как достоинстве мыслящего человека ему, безусловно, близок. В эссе "Homage to Marcus Aurelius" "Размышления" Аврелия с их надличностной этической установкой противопоставлены "учебнику экзистенциализма" *(9). Выражение "учебник экзистенциализма" - своеобразный оксюморон, ибо экзистенциальная философия по определению не может быть систематизирована и изложена в форме "учебника". Бродский подчеркивает, что индивидуальное, неповторимое тиражируется в "массовом" сознании ХХ века, делающем экзистенциализм предметом моды и ищущем экзистенциальные идеи в сочинении античного мыслителя. Сходны у Бродского, с одной стороны, и у Кьеркегора и Шестова, с другой, именно ключевые контрасты. Вера и разум у Бродского действительно не противопоставлены, но контрастную пару образуют их своеобразные синонимы: феноменальный, материальный мир и сверхреальное бытие Бога и высшей природы. Здесь, на земле, от нежности до умоисступленья все формы жизни есть приспособленье. И в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. Как на сопле, все виснет на крюках своих вопросов, как вор трамвайный, вор или философ здесь, на земле, из всех углов несет, как рыбой, с одесной и с левой слиянием с природой или с девой и башней слов! Дух-исцелитель! Я из бездонных мозеровских блюд так нахлебался варева минут и римских литер, что в жадный слух, который прежде не был привередлив, не входят щебет или шум деревьев я нынче глух (II; 211). Земная жизнь подчинена рациональным законам, ограничивающим и стесняющим свободу и лишенным экзистенциального оправдания. (Этот мотив находит выражение на уровне грамматики текста, в котором отсутствует грамматически обязательное дополнение: "приспособленье к чему-либо"; наделение дополнительным смыслом грамматических связей вообще один из отличающих Бродского приемов.) Бог осознается земным умом как нечто обезличенное и едва ли не сотворенное человеком наподобие пейзажа, имитирующего природу. Бог воспринимается этим сознанием как начало, которое враждебно "Я": "один стрелок" в свете перекличек с более ранним стихотворением Бродского "Речь о пролитом молоке" (1967) предстает метафорическим именем Бога: Я себя ощущаю мишенью в тире, вздрагиваю при малейшем стуке. Я закрыл парадное на засов, но ночь в меня целит рогами Овна, словно Амур из лука, словно Сталин в ХVII съезд из "тулки". ("Речь о пролитом молоке". II; 36) Зодиакальный Овен в стихотворении Бродского - поэтический синоним Агнца (ягненка) символа Христа; не случайно в строфе, непосредственно предшествующей цитированным строкам, описывается звездное небо-"иконостас" со светилами-"иконами". В "Речи о пролитом молоке" неоднократно встречаются рождественские реалии, соотносящие это стихотворение с другими произведениями Бродского, в которых воплощены религиозные мотивы. Христологическая символика в "Разговоре с небожителем" приобретает негативное дополнительное значение. Таков образ рыбы, традиционно обозначающей Христа. Неоднозначен эпитет Бога "дух-исцелитель", как бы замещающий два других слова, ожидаемые в сочетании со словом "дух": "искуситель" (определение Сатаны) и "утешитель" (обозначение Святого Духа). Отчуждают, отгораживают "Я" от высшей реальности и время ("варево минут"), и язык. Язык, безусловно, для Бродского основная ценность. Неизменно повторяемая поэтом мысль о языке как высшей творящей силе, автономной от субъекта речи, от человека, и о стихотворении как порождении не личности, записывающей текст, но самого языка, является не только своеобразным отзвуком античных философских теорий логоса и идей-эйдосов (первообразов, прообразов вещей), а также и христианского учения о Логосе, ставшем плотью. Представление Бродского о языке соотносится с идеями мыслителей и лингвистов ХХ века об автономии языка, обладающего собственными законами развития и порождения. Напомню мысль М. Хайдеггера о языке как активном начале, осмысляющем бытие и наделяющем вещи предикатом, признаком существования как пример можно упомянуть доклады Хайдеггера "Путь к языку" и "Слово" (другое название "Поэзия и мысль"). Отношение "Я" к слову в поэзии Бродского двойственно: слово одновременно и единственная возможность реализации лирического героя в мире, и надличностная сила, неподвластная "Я", ставящая преграды между ним и реальностью. Не случайно появление в "Разговоре с небожителем" образов клонящейся Пизанской башни, которой уподоблен лирический герой-поэт, и вавилонской башни слов. Язык и слово у Бродского подобны разуму в философии Кьеркегора и особенно Шестова. Слово, отчужденное от субъекта речи, обезличенное и способное лгать, изменять смысл, противопоставлено в "Разговоре с небожителем" непосредственной, вне- и дословесной информации, содержащейся в "языке" природы в птичьем щебете или шуме деревьев. В противопоставлении природе все искусственное, сделанное (а язык как система знаков также искусствен) наделяется негативной характеристикой: И за окном Толпа деревьев в деревянной раме, как легкие на школьной диаграмме, объята сном (II; 213). Попадая в "пространство культуры", увиденные в окне-"картине" деревья развоплощаются, дематериализуются, лишаются признаков жизни. Сравнение деревьев с легкими внешне подчеркивает их жизненность, одушевленность (способность дышать), но, по существу, приравнивает живое к условному знаку, схеме к изображению органов дыхания на диаграмме. Деревья в окне в "Разговоре с небожителем" контрастно соотносятся с деревьями в пастернаковском стихотворении "На Страстной", предстоящими Богу в молитвенном преклонении и удивлении ("Разговор с небожителем" также приурочен к Страстной неделе, но мотива воскресения у Бродского нет). В относительно раннем творчестве Бродского, в 1960 самом начале 1970-х годов, существа и предметы природного мира противопоставлены, с одной стороны, мертвым, безгласным вещам, сделанным человеком, копируемым, тиражируемым, и, с другой стороны, слову, которое у Бродского всегда предметно, материально: вспомним мотив материализации слова в цикле "Часть речи" (1975-1976) и в ряде более поздних стихотворений, составивших книгу "Урания" (1987). Предмет природного мира совмещает в себе физическую бытийность, реальность вещи и смысл слова. Наиболее очевидный и значимый случай - описание куста в поэме "Авраам и Исаак" (1963). Куст - и растение, и символ души, и человеческого тела, и хранитель влаги жизни, и свеча-жертва, приносимая Богу, ветхозаветная купина неопалимая - прообраз крестной жертвы Христа. Как уже указывали исследователи творчества Бродского, куст у Бродского восходит к диптиху (циклу из двух стихотворений) Марины Цветаевой "Куст". Родство куста и креста заложено уже у Цветаевой: "полная чаша куста" в первом из стихотворений диптиха отсылает к символу литургической чаши; во втором стихотворении куст предстает воплощением глубинного бытийного смысла, подобно кусту в поэме Бродского "Авраам и Исаак". Бродский в эссе "Поэт и проза" (1979) сближал мотивы поэзии Цветаевой с философией Льва Шестова, который посвятил многие страницы своих сочинений истории жертвоприношения Исаака. Смысл поэмы Бродского неоднократно был предметом пристального анализа: в книге Михаила Крепса "О поэзии Иосифа Бродского" ("Ann Arbor", 1984, сс. 158-177, главка "Нож и доска"), в статьях Зеева Бар-Селлы "Страх и трепет (из книги Иосиф Бродский. Опыты чтения)" (журнал "Двадцать два", 1985, N 41, сс. 202-213) и Виктора Куллэ "Парадоксы восприятия (Бродский в критике Зеева Бар-Селлы)" (Structure and Tradition in Russian Society. Slavica Helsingiensia-14. Helsinki, 1994, рр. 7177). Недостатком всех трех интерпретаций является установка на однозначное (аллегорическое) прочтение символики "Авраама и Исаака", игнорирование внутренней смысловой противоречивости образов Бродского, которые могут совмещать в себе контрастирующие значения. Однозначность толкований в наибольшей мере свойственна Зееву Бар-Селле, который склонен видеть в поэме прежде всего завуалированное повествование о судьбе еврейского народа; впрочем, и Михаил Крепс видит в русификации Бродским имен Авраама и Исаака (Абрам и Исак) отсылку к судьбе еврейства в Советском Союзе, а в образе сгоревшего куста символ страданий евреев в нашем столетии (такой смысл в образе куста у Бродского присутствует, но, бесспорно, не является основным). Доску Михаил Крепс однозначно истолковывает как иносказательное обозначение жертвы Исаака, а ладонь - как знак отца, Авраама. Виктор Куллэ интерпретирует воду как символ времени и свободы, а вино как символ Христа и церкви. Между тем вода в поэме в равной мере означает и божественную энергию, нисходящую с неба в мир и таящуюся в земле в отчуждении от первоистока, и вечность, противостоящую человеческому "Я" (антитеза "море свеча" в финале поэмы). Вода и вино, которые несут с собою Исаак и Авраам, контрастно соотносятся с евангельской историей о претворении Христом воды в вино на браке в Кане Галилейской: мир героев поэмы как бы ждет чуда, которое не наступает, но угадывается в грядущем. Виктор Куллэ совершенно справедливо видит в событиях поэмы прообразы предвестия рождества и крестной жертвы Христа. Однако смысл поэмы заключается не в трактовке жертвоприношения Исаака как прообраза жертвы Христа, но в представлении жертвоприношения Исаака постоянным событием: жизнь в экзистенциальном горизонте осознается как вечная жертва (после явления Ангела шествие Авраама и Исаака продолжается, и вновь Авраам торопит его, а Исаак медлит; и именно после повеления Ангела Аврааму остановить занесенный над сыном нож описывается борьба ножа и доски, совмещающей в себе природное и рукотворное начала). Не случаен мотив бесконечности (бесконечного странствия и бесконечного повторения?) в финале поэмы. Русификация имен Авраама и Исаака и призвана подчеркнуть вечность, внеисторичность и неизменность экзистенциальной жертвы человека. Куст, как и другие образы поэмы, символичен. Это своеобычный связующий образ в произведении. В нем соединены предметное и смысловое, вещественное и духовное, словесное. Бродский наделяет значением каждую букву слова "куст" и одновременно подчеркивает сходство их начертаний и облика растения: Но вот он понял: "Т" - алтарь, алтарь, а "С" на нем лежит, как в путах агнец. Так вот что КУСТ: К, У и С, и Т. Порывы ветра резко ветви крепят во все концы, но встреча им в кресте, где буква "Т" все пять одна заменит (I; 274). Дерево у раннего Бродского является своеобразным индивидуальным религиозным символом устремленности к Небу и связи небесного и земного миров: Друзья мои, вот улица и дверь в мой красный дом, вот шорох листьев мелких на площади, где дерево и церковь для тех, кто верит Господу теперь. ("Гость", 1961. I; 57) В поэзии же Бродского восьмидесятых и девяностых годов предметы природы сведены к абстрактным формам и к первоэлементам материи: Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши будущем, в пресном окне пузатых ваз, где в пору краснеть, потому что дальше только распад молекул... ("Цветы", 1993. III; 264) Природный мир неодушевлен, он - некое собрание неподвижных вещей, в круг которых замкнут человек *(10). Мир как бы "недосотворен", создан, но не одухотворен дыханием, присутствием Бога; остался первозданной глиной: Голубой саксонский лес. Снега битого фарфор. Мир бесцветен, мир белес, точно извести раствор. ("В горах", 1984. III; 83) Восприятие материи как неодушевленного, мертвого, косного начала связано с представлением об отсутствии Творца в творении, о чужеродности Бога природе. Этот мотив поэзии Бродского роднит его с Иннокентием Анненским, в лирике которого природное обычно приравнивается к рукотворному, вещественному: снег обозначается как "налипшая вата" ("В вагоне"), небесный свод назван "картонно-синим" ("Спутнице"). Обезличенные вещи противопоставлены в поэзии Анненского, как и у Бродского, существованию "Я": Уничтожиться, канув В этот омут безликий, Прямо в одурь диванов, В полосатые тики. ("Тоска вокзала") Отчуждение от вещественной действительности в поэзии Бродского находит соответствие в экзистенциализме. Вот как характеризует отношения "Я" и внешней реальности близкий экзистенциализму польский поэт Чеслав Милош, творчество которого оказало несомненное влияние на автора "Разговора с небожителем": "Что желает для самого себя существо, именуемое "Я"? Оно желает быть. Что за требование! И все? Уже с детства, однако, оно начинает открывать, что это требование, пожалуй, чрезмерно. Вещи ведут себя со свойственным им безразличием и проявляют мало интереса к этому столь важному "Я". Стена тверда; если о нее стукнешься, испытываешь боль; огонь обжигает пальцы; если выронить стакан, он разбивается вдребезги. С этого начинается долгое обучение уважению к силе, находящейся "вовне" и контрастирующей с хрупкостью "Я". Более того, то, что "внутри", постоянно теряет присущие ему свойства. Его импульсы, его желания, его страсти не отличаются от таковых же, присущих другим особям рода человеческого. Можно без преувеличения сказать, что "Я" теряет свое тело в зеркале: оно видит существо рождающееся, растущее, подверженное разрушительному воздействию времени и долженствующее умереть. Когда врач вам говорит, что вы умрете от такой-то болезни, вы всего лишь "случай", т. е. присутствуете в статистике и вам просто не повезло: вы оказались одним из определенного числа ежегодно регистрируемых случаев" *(11). Слова Милоша о "безразличии вещей" находят почти точное соответствие в стихотворении Бродского "Натюрморт" (1971): Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра. (II; 271) Если в "Натюрморте" вещь противопоставлена "миру слов" как лишенная голоса и смысла, то в диалоге из более раннего сочинения Бродского, поэмы "Горбунов и Горчаков" (1968), содержится мотив поглощения вещей словами: "Вещь, имя получившая, тотчас становится немедля частью речи". . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "О, это все становится Содомом слов алчущих! Откуда их права?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Как быстро распухает голова словами, пожирающими вещи!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "И нет непроницаемей покрова, столь полно поглотившего предмет и более щемящего, как слово". "Но ежели взглянуть со стороны, то можно, в общем, сделать замечанье: и слово вещь. Тогда мы спасены!" "Тогда и начинается молчанье". (II; 125-127) Представление о поглощении предметов словами, по-видимому, восходит к философским теориям (прежде всего к учению Платона), согласно которым материальные объекты - несовершенные подобия, отражения вечных идей-понятий *(12). Слово отгораживает человека от внешней реальности и от Бога, обрекает на молчание. Такая трактовка слова как основы отчуждения характерна для Шестова. Мысль Бродского о слове как источнике бытия вещей находит соответствие и в современной философии: "Где не хватает слова, там нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием" (М. Хайдеггер. Слово. Перевод В. В. Бибихина). (Напомню, что основой для размышлений о слове, вещи и бытии в этой статье Хайдеггеру послужил поэтический текст стихотворение Штефана Георге "Слово", а завершается статья Хайдеггера высказываниями о родстве мысли и поэзии, несомненно, перекликающимися с установкой Бродского на поэтическое истолкование философских категорий.) Противопоставленность человеческого и вещественного у Бродского соотносится также с антитезой "человек - предмет" у Хайдеггера в докладе "Вещь": "предмет" осознается человеком (в отличие от "вещи") как нечто сделанное, реализующее абстрактную схему и разложимое на составляющие элементы (пафос Хайдеггера направлен на преодоление этой антитезы). Отличительный для Бродского мотив непреодолимой отчужденности "Я" от вещей соответствует восприятию Г. Гадамером отношения человека и вещи в современном мире: "Мы живем в новом промышленном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала и культа на край нашего бытия, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе <...> Вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью <...> В нашем обращении с ними никакого опыта вещи мы не получаем. Ничто в них не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической ценности" (перевод В. В. Бибихина). Противопоставление "слово вещь" в "Натюрморте" и его снятие в "Горбунове и Горчакове" не свидетельствуют об эволюции "поэтической философии" Бродского: сосуществование взаимоисключающих мотивов, высказываний - особенность его поэтики, свидетельствующая о неприятии любого однозначного воззрения и тем более жесткой системы взглядов или теории. Антиномичность, соединение взаимоисключающих суждений как кардинальный принцип поэтики Бродского особенно ярко проявились в английском стихотворении "Slave, come to ty service" ("Раб, приди и служи мне". 1987. III; 387-390) - переложении шумерского текста, в котором высказываются противоположные суждения о смерти, женщине, власти и смысле бытия, причем весь текст может быть истолкован и как философское сочинение, и как шутка одновременно. "Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит в том, что она система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему", замечает Бродский в эссе "Путешествие в Стамбул" (1985. IV; 147) *(13). Отрицание Бродским интеллектуальных систем находит многочисленные аналоги в философии ХХ столетия (упомяну, к примеру, книгу высоко ценимого поэтом Карла-Раймунда Поппера "The open society and its enemies" - "Открытое общество и его враги"). Но едва ли не самыми непримиримыми врагами системности были экзистенциалисты, в прошлом веке еще Кьеркегор, замечавший в предисловии к своему сочинению "Страх и трепет": "Нет, это не система, это не имеет ни малейшего сходства с системой". Неприятие системности в идеях, однозначности во мнениях, конечно, сближает Бродского с экзистенциалистами и, по-видимому, во многом навеяно их чтением. Так, в "Заметке о Соловьеве" (1971) критическом комментарии к статье Владимира Соловьева "Судьба Пушкина" Бродский противопоставляет рационально-одностороннему подходу философа, основанному на идеях гармонии и блага, своеобразное оправдание страдания, называя символическое для Кьеркегора и Шестова имя ветхозаветного праведника-страдальца Иова. Негативно, даже, может быть, неприязненно поэт называет автора "Судьбы Пушкина" "энциклопедистом", подчеркивая стремление Соловьева к жесткой систематизации философского знания (у Кьеркегора своеобразным знаком-меткой отвергаемого рационализма стало имя Гегеля, у Шестова - понятие "разум"). Полемизируя с утверждением Соловьева о невозможности создания "светлых" произведений Пушкиным, если бы он убил на поединке Дантеса, Бродский пишет: "А что если жизненная катастрофа дала бы толчок к созданию "темных"? Тех темных, которые возникли в нашем богатом жизненными катастрофами столетии? В том-то и дело, что христианский мыслитель был сыном своего века, последнего века, рассчитанного на "светлые" произведения - века, отвергнувшего или скорее всего пропустившего при чтении слова Иова "ибо человек рождается на страдание, чтобы, как искры, взлетать вверх". Как знать, не стал бы наш первый поэт новым Иовом или поэтом отчаяния, поэтом абсурда следующей ступени отчаяния? Не пришел ли бы и он к шекспировской мысли, что "готовность" - это все, т. е. готовность встретить, принять все, что преподносит тебе судьба? <...> Эти домыслы возникли только в результате приговора нашего христианского мыслителя, гласящего, что "...никакими сокровищами он больше не мог обогатить нашу словесность". В общем, жизнь, отдаваемая на суд энциклопедиста, "должна быть короткой. Или не должна быть жизнью поэта" *(14). В качестве комментария к этим строкам замечу, что упоминание рядом имен Иова и Шекспира, возможно, свидетельствует о знакомстве Бродского с книгой Шестова "Шекспир и его критик Брандес" (1898), в которой сочинения английского драматурга подверглись интерпретации с точки зрения экзистенциальной философии. Поэт истолковывается Бродским в эссе о статье Соловьева как особенный человек, изначально чуждый окружению: "Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения" *(15). Отчужденность "Я" от мира и других у Бродского генетически восходит к романтическому противопоставлению личности и мира, хотя, как справедливо отметил М. Крепс, у автора "Части речи" и "Новых стансов к Августе" романтический контраст осложнен "экзистенциалистским" отчуждением "Я" от самого себя *(16). Едва ли стоит сомневаться в значимости романтической антитезы для Бродского, хотя сам поэт, описывая ситуацию взаимонепонимания между творцом и читателями в интервью Дж. Глэду, делает оговорку: "У Александра Сергеевича есть такая фраза: "Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум". В общем, при всей ее романтической дикции в этой фразе колоссальное здоровое зерно" *(17). В этой же связи можно напомнить и о характеристике Бродского как романтика Александром Кушнером *(18), и о цитатах из Лермонтова у раннего Бродского, установленных Я. Гординым *(19). В ориентации на классические поэтические формы, в подчеркнутой "всеотзывности" мировой культуре Бродский, несомненно, следует Пушкину, причем это обращение к пушкинским поэтическим установкам осознанно в стихотворениях Бродского 1960-1970-х годов - очень значительно число цитат из сочинений автора "Я вас любил..." и "Медного всадника". Но пушкинский поэтический язык подчинен у современного поэта именно заданию выразить отчаяние и абсурд бытия чувства и экзистенциальные состояния, отличительные, по мнению автора "Заметки о Соловьеве", для ХХ века. (Замечу, что романтический вариант отчуждения "Я" от мира, гонений, им претерпеваемых, реализуется в стихотворениях Бродского 1950-1970-х годов, "1972 год" и "Двадцать сонетов к Марии Стюарт" (1974), по-видимому, как бы закрывают тему, своеобразными воспоминаниями о которой являются более поздние "юбилейные" "Пятая годовщина (4 июня 1977)" и "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." (1980).) Отличие Бродского - автора "Разговора с небожителем" от Кьеркегора и Шестова проявляется в том, что поэт описывает Бога скорее не как личность, но как надличностное начало, свободное от страданий. Сходное изображение Бога содержится и в поэме "Горбунов и Горчаков"; в "Большой элегии Джону Донну" (1963) Бог представлен неким физическим телом, ограниченным в пространстве: "Ты Бога облетел и вспять помчался", "Господь оттуда только свет в окне / туманной ночью в самом дальнем доме" (I; 250). Конечно, в поэзии Бродского встречаются и довольно многочисленные примеры иного рода - описание личностного Бога, прежде всего Бога-сына, Христа (в "Натюрморте" и других стихотворениях), и описание экзистенциального одиночества и отчужденности от мира Бога: Представь, что Господь в Человеческом Сыне впервые Себя узнает на огромном впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном. ("Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере...". 1989. III; 190) Бог бездомен в мире, родившийся в пещере Сын - всего лишь точка для надмирного взгляда; но и для Сына Небесный Отец, существующий в иной реальности, в ином пространстве, всего лишь звездная точка ("Рождественская звезда", 1987). В отличие от Пастернака, прозрачная аллюзия на творчество которого содержится в "Рождественской звезде" ("мело, как только в пустыне может зимой мести..." - реминисценция из пастернаковской "Зимней ночи"), Бродский изображает Рождество как событие не для земного мира, не для людей, но для Бога-сына и Бога-отца. Интерпретация поэзии Бродского как христианской в своей основе, наиболее последовательно проведенная в статье Я. Гордина "Странник", не вполне соответствует смыслу текстов поэта. Показателен "разброс мнений" исследователей-авторов статей в книге "Иосиф Бродский: размером подлинника" (Таллинн, 1990) при характеристике религиозных истоков поэзии Бродского от признания его христианского начала (И. Ефимов. Крысолов из Петербурга. Христианская культура в поэзии Бродского) до определения ее как "внехристианской, языческой" (Андрей Арьев. Из Рима в Рим). Может быть, наиболее точен Анатолий Найман, когда замечает, что предпочтительнее говорить не о Творце, а о небе у Бродского и что в словосочетании "христианская культура" поэт делает акцент не на первом, а на втором слове (Анатолий Найман. Интервью. 13 июля 1989 г. Ноттингем. Интервьюер В. Полухина). Неопределенность и проблематичность внецерковной веры поэта наиболее отчетливо выражены в интервью Петру Вайлю. (Иосиф Бродский. Рождественские стихи. Рождество: точка отсчета. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем. М., 1992, сс. 6061.) У раннего Бродского встречаются и "богоборческие" или, точнее, "богоотрицающие" строки, как в "Пилигримах" (1958): "И, значит, не будет толка / от веры в себя да в Бога. / ...И, значит, остались только / иллюзия и дорога" (I; 24), и мотив обоготворения человека ("Стихи под эпиграфом", 1958). В более поздних стихотворениях место Бога часто занимает женщина, любимая, но и встреча с ней, и возвращение часто представлены как невозможные ("Прощайте, мадемуазель Вероника", 1967; "24 декабря 1971 года", 1972). Как в отношениях "Я" Бог Бродским подчеркивается отсутствие контакта, диалога, так и в развертывании любовной темы у поэта преобладают мотивы разлуки и утраты. Недолговечны счастливая любовь и союз любящих, иллюзорна, не наполнена бытием красота, воплощенная Бродским в образе бабочки. Предметом стихотворения "Бабочка" (1972) становится столь ненавистное Шестову Ничто, характеризующее, по мнению русского философа, безрелигиозное рациональное сознание. В тексте-эссе "At a lecture. Poem" ("На лекции. Стихотворение") Бродский изображает мир как пустоту, в которой нет других людей, но лишь частицы материи, "пыль". Такое мировидение объясняется поэтом не склонностью к идее солипсизма ("мир - это лишь мое представление"), но взглядом на действительность с точки зрения времени, все стирающего. Бытие осознается как изначальная полнота, превращающаяся в пустоту *(21). Едва ли стоит разъяснять, что такая картина бытия соотносится с различными античными моделями мироздания, но не с экзистенциалистическим видением реальности. Бог у Бродского - не абсолютное начало мироздания, но Некто (или Нечто), зависящий от внешней силы. Иногда Бог предстает в стихотворениях автора "Части речи" и "Урании" иллюзорным порождением сознания "Я". Эти мотивы содержатся и в "Разговоре с небожителем": ...И, кажется, уже не помню толком, о чем с тобой витийствовал верней, с одной из кукол, пересекающих полночный купол. (II; 214) Встречающаяся у Бродского мысль о Боге как внеличностной объективированной силе, заставляющей верить в себя, естественно, совершенно чужда религиозному экзистенциализму. Отношение "Я" к миру в "Разговоре с небожителем" действительно напоминает экзистенциалистское мировидение, но в качестве аналога могут быть названы не только сочинения религиозных мыслителей Кьеркегора и Шестова, но и произведения, например, Альбера Камю, чья экзистенциальная философия имела атеистическую природу. Лев Лосев назвал "Разговор с небожителем" "молитвой" *(22). Но с неменьшим основанием он может быть назван "антимолитвой", наподобие лермонтовского "Благодарю!": не случайно двусмысленно-ироническая благодарность Создателю содержится в двух строфах шестнадцатой и восемнадцатой стихотворения Бродского. Богоборческие обертоны религиозной темы, несомненно, соотносят это стихотворение с лирикой Владимира Маяковского. Аллюзию на произведения Маяковского содержит заглавие (ср. "Разговор с фининспектором о поэзии"); форма текста Бродского - речь, обращенная к хранящему молчание собеседнику - та же, что и во многих произведениях Маяковского. Экзистенциалистская мысль о разуме как о силе, ограничивающей возможности человека в постижении высшей реальности, встречается у Бродского, но не в "Разговоре с небожителем", а в стихотворении "Два часа в резервуаре" (1965): Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен. У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо. (I; 435) "Общие места" философской мысли представлены в этом стихотворении и как воплощенная пошлость, филистерство (не случаен макаронический язык "Двух часов в резервуаре", являющий собой смесь русского и немецкого), и как выражение бесовского начала. Восприятие рационализированного взгляда на мир как следствия грехопадения человека, соблазненного дьяволом, отличает воззрения Льва Шестова, трактовка взглядов самого известного немецкого философа Гегеля как квинтэссенции безрелигиозного сознания свойственна Сёрену Кьеркегору. Не сходно у Бродского и экзистенциалистов понимание Времени. Для Бродского Время обладает позитивными характеристиками, в противоположность "статическому" Пространству, освобождает из-под власти неподвижности; однако одновременно Время и отчуждает "Я" от самого себя. Семантика времени у Бродского заставляет вспомнить об определении времени Хайдеггером в докладе "Время и бытие": "Время никак не вещь, соответственно, оно не нечто сущее, но остается в своем протекании постоянным, само не будучи ничем временным наподобие существующего во времени". Время Хайдеггер называет вещью, "о которой идет дело, наверное, все дело мысли" (перевод В. В. Бибихина). Мотив времени в своей чистой сущности неподвижного (вечности "Осенний крик ястреба", 1975), стоящего над вещественным миром ("мысли о вещи" "Колыбельная Трескового мыса", 1975. (II; 361), перекликается с хайдеггеровской трактовкой времени. Этот мотив, может быть, наиболее отчетливо выражен в строках эссе поэта "Homage to Marcus Aurelius" ("Клятва верности Марку Аврелию"): "Впервые я увидел этого бронзового всадника (статую Марка Аврелия. А. Р.) <...> лет двадцать назад можно сказать, в предыдущем воплощении" *(23). Утраты, которые несет время, один из лейтмотивов поэтической философии Бродского, он афористически запечатлен в этом же эссе: "Общего у прошлого и будущего наше воображение, посредством которого мы их созидаем. А воображение коренится в нашем эсхатологическом страхе: страхе перед тем, что мы существуем без предшествующего и последующего" *(24). Однако "повторение" события, возможность преодоления потока времени Бродский в отличие от Кьеркегора исключает для индивидуума; "повторяться" могут исторические события, но такие повторения свидетельство обезличивающего начала Истории, которая вообще враждебна "Я": "основным инструментом" истории является - а не уточнить ли нам Маркса? - именно клише" ("Нобелевская лекция", 1987. I; 89). Парадоксальным образом повторяемость осознается поэтом как отличительная черта истории, в которой причины и следствия трудноразличимы ("отношения между следствием и причиной, <...>, как правило, <...> тавтологичны" эссе "Путешествие в Стамбул". IV; 137). История упорядочена и по-своему целенаправленна, хотя цели ее неясны. Она ограничивает проявления вероятностного принципа: "... у судьбы, увы, / вариантов меньше, чем жертв" ("Примечания папоротника", 1988. III; 171): "Причин на свете нет, / есть только следствия. И люди жертвы следствий" ("Бюст Тиберия", 1985. III; 108). Мотив опережения причины следствием, встречающийся в "Бюсте Тиберия", означает не обратимость Времени, но отсутствие перемен в Истории, которая предстает дурной вариацией ряда ситуаций, ключевая из которых - лишение человека свободы. (В дополнение замечу, что в поэзии Бродского выражен и иной мотив несходства причины и следствия, интеллектуальные фантазии "Я" о метаморфозе всего существующего и о преодолении времени, впрочем, скорее физического, чем исторического "Из Парменида", 1987.) Суждение о детерминированности исторических событий сочетается у Бродского с противоположной идеей: интерпретация событий с точки зрения причинности и закономерности отвергается как этически несостоятельная. Аналитики и потомки невольно оправдывают убийства и кровь прошлого, считая их неизбежным условием собственного существования. Каждое историческое событие неповторимо и уникально, оно проявление музы Клио в нашем мире, события должны быть постигнуты в их уникальности, "изнутри"; линеарная модель исторического времени лишь одна из возможных. Линеарное понимание истории черта христианского сознания, приверженного в отличие от язычества идее причинности (эссе "Profile of Clio". "The New Republic". 1993, February 1, p. 6063). (Идея статьи перекликается со стихотворением "Homage to Clio" "Клятва верности Клио", принадлежащим У. Х. Одену одному из самых дорогих для Бродского поэтов ХХ века: Оден назвал Клио "музой уникального исторического опыта".) Такое понимание истории отчасти перекликается с экзистенциалистским подходом (вчувствование, а не отстраненный анализ, признание уникальности каждого события, антидетерминизм). Однако рационалистический подход отвергается не на основании его несостоятельности и ограниченности, а по моральным мотивам (для экзистенциализма же этика не более чем проявление рационального сознания). И рационалистский, и антирационалистский подходы к истории, согласно Бродскому, равно субъективны, являясь попыткой понять историю, которая для наблюдателя всегда другое. В противоположность экзистенциалистской индивидуализации Бродский в сочинениях последних лет (по крайней мере с конца восьмидесятых годов) сознательно обезличивает авторское "Я", часто замещая субъективное высказывание регистрирующе-отрешенным описанием реальности, как бы увиденной глазом, отделенным от человека. Обезличенность и даже "аннигиляция" "Я" под воздействием времени ключевой мотив поэзии Бродского, обусловливающий его приемы. "Сравнивая и идентифицируя человека и его физическую и интеллектуальную деятельность с миром вещей, Бродский деанимизирует (deanimates) человеческую жизнь и "Я" (Self), как бы имитируя безжалостное воздействие времени на нас" *(25). В эссе "Fondamenta degli incurabili" ("Набережная неисцелимых", 1989) и его книжном варианте "Watermark" ("Водяной знак", 1989) выражен мотив генетической связи человека с хордовыми предками, проявляющийся в его праисторической памяти *(26). Растворение в безличном, возвращение к природе, обратное движение по эволюционной лестнице, эволюция как стремление достигнуть простоты первичных организмов (стихотворение "Элегия", 1988) эти мотивы перекликаются со стихотворением Осипа Мандельштама "Ламарк". В художественном пространстве эссе "Watermark" эволюционная теория происхождения человека от обитателей морей слита воедино с религиозной идеей сотворения человека по образу и подобию Божию и искупления грехов людей Богом как двух первоначал человечества: "Я всегда знал, что источник этой привязанности (к запаху водорослей. А. Р.) <...> где-то в мозжечке, который хранит впечатления наших хордовых предков об их природной среде и о той самой рыбе, из которой возникла наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос" *(27). Выбирая не английское слово "fish", но заимствованное из греческого "ichtus", Бродский обозначает этим словом рыбу, а также как бы дополнительно и Христа (греческое "ichtus" в раннехристианской традиции трактовалось как анаграмма Христа). Эволюционистская идея и христианская символика примирены у Бродского в одном знаке. Так и осуществляется своеобразный поэтический синтез разнородных начал, идей, ценностей в сочинениях Бродского. Родство Бродского с экзистенциализмом проявляется скорее не на мотивном уровне, который никак не поддается редукции до пределов одного философского течения, но в образной поэтике, в построении поэтической модели мира. Бродский, несомненно, перекликается с экзистенциальными философами, когда они прибегают к художественным приемам выражения своих идей. Геометрически осмысленное пространство в поэзии Бродского соотносится с примерами из геометрии и стереометрии, которыми Лев Шестов иллюстрирует экзистенциальный опыт Кьеркегора в книге "Киркегард и экзистенциальная философия". Строки из стихотворения Бродского "1972 год": ...Только размер потери и делает смертного равным Богу. (Это суждение стоит галочки даже в виду обнаженной парочки.) (II; 293) отсылают к ветхозаветной истории грехопадения Адама и Евы и к истории искупления первородного греха Богом-сыном, которого посылает на крестную смерть Бог-отец (мотив потери в стихотворении - аллюзия не только на отношения Бога-отца и Сына, но и на конкретные автобиографические обстоятельства: вынужденную эмиграцию Бродского, разлученного с собственным сыном). Грехопадение Адама и Евы архетипическая, символическая ситуация для религиозных экзистенциалистов для Кьеркегора и особенно для Шестова, согласно которому грехопадение выразилось в подчинении воли и сознания власти Ничто с его иссушающим мертвенным рационализмом. Страдания, мучения Бога, переживающего смерть Сына одна из тем сочинений Кьеркегора. Кьеркегоровская тема страданий Божества, интерпретация грехопадения как подчинения человека искусительной силе Ничто и упоминание Кьеркегора о паре влюбленных, оказывающихся вне этических норм и таящих свой скромный секрет от мира, соединены на страницах книги Льва Шестова "Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)" (к Адаму и Еве "влюбленная парочка" не имеет никакого отношения; Кьеркегор как экзистенциальный философ демонстрирует этим примером ограниченность этики). Образы вина, бурдюк с которым несет Авраам, и воды, которую несет в мехе Исаак (поэма "Авраам и Исаак"), вероятно, свидетельствующие о невозможности чуда и разделенности, отчужденности, господствующей в мире, являются своеобразной полемической аллюзией на евангельский рассказ о претворении Христом воды в вино на брачном пиру в Кане Галилейской. Но, возможно, антитеза "вода вино" восходит к реминисценции из этого рассказа в книге Кьеркегора "Страх и трепет", в которой интерпретируется история жертвоприношения Исаака: "Я не могу понять Авраама, в некотором смысле я не могу ничего о нем узнать, разве что прийти в изумление. Если мы полагаем, что, обдумывая исход этой истории, мы можем сдвинуться в направлении веры, мы обманываем себя и пытаемся обмануть Бога относительно первого движения веры; при этом жизненную мудрость пытаются извлечь из парадокса. Возможно, с этим кому-нибудь и посчастливится, ведь наше время не остается с верой, не задерживается на ее чуде, превращающем воду в вино, оно идет дальше, оно превращает вино в воду" (перевод с датского Н. В. Исаевой и С. А. Исаева). Современные сознание и культура лишены целостности и однозначности. Современность вбирает в себя и сополагает самые разные теории, идеи, ценности, унаследованные от прошлых эпох, делает их предметом рефлексии. История перестает быть сменой ментальных парадигм и в этом смысле заканчивается (показательна принадлежащая ХХ веку идея "конца истории" достаточно назвать имена Освальда Шпенглера и Френсиса Фукуямы). ХХ век осознает условность и ограниченность всех теорий и исходит из принципа их взаимодополнимости. В поэзии Бродского эта ситуация, по-видимому, осмыслена как "прекращение, исчерпание Времени". Мотив остановившегося времени или спрессованности, сжатия *(28) не физического, но исторического времени, "одновременности" разных эпох содержится уже в ранней поэме "Шествие" (1961), пронизанной экзистенциалистскими мотивами страданий и отчаяния вызова, бросаемого бытием человеку, абсурда - основы веры. В последних стихотворениях Бродского современная эпоха предстает как торжество небытия, стирающего вещи и обезличивающего человека ("Fin de sie`cle" "Конец века", 1989), как преддверие эсхатологического финала ("Того, что грядет, не остановить дверным / замком" "Примечания папоротника". III; 172). Осознание условности концепций бытия приводит к тому, что вещный мир предстает лишенным смысла, материальное и идеальное абсолютно противопоставлены друг другу, при этом материальная действительность, повседневность оказываются за рамками всяких интерпретаций. В поэтической установке и рефлексии Бродского над словесностью и культурой проступает отдаленное родство с постмодернизмом, в логическом пределе стремящемся к "схематизации культуры, к ее завершенности и исчислимости, то есть в конечном счете к омертвлению"; согласно постмодернистской программе, "разрушение старого уже состоялось само собой, под действием времени, и на долю современной культуры осталась вторичная утилизация обломков" *(29). Вместе с тем Бродского отличает от постмодернистов отношение к текстам традиции как к живому, обладающему ценностностью и индивидуальностью началу, ироническая игра с которым исключена или затруднена. Если "Я" в постмодернизме обезличено, стерто, а противопоставление "словесный знак - означаемые им вещь или понятие" снято (вне мира знаков реальности нет), то у Бродского отношения "Я" и мира составляют основную коллизию, "сюжет", а материальная, вещественная действительность составляет отчетливую антитезу в паре со словом-языком. Ольга Седакова видит в поэзии Бродского "стоическую умудренность, мужественную или старую смиренность перед положением вещей", органически соединенную с неприятием мира, с "отказом" *(30). Но, по-моему, отношение "Я" к миру у Бродского сложнее и внутренне сознательно противоречиво. Различные теории и философские идеи становятся в творчестве Бродского предметом сложного комбинирования, неожиданного соединения. Так и экзистенциалистские идеи соединяются с этикой стоицизма и с идеями, восходящими к Платону, религиозность с богоборчеством или безверием. О стремлении поэта к синтезу языческого и христианского начал, представленных двумя философскими течениями стоицизмом и экзистенциализмом, о восприятии стоицизма и экзистенциалистской философии как внутренне взаимосвязанных течений свидетельствует статья Бродского "On Cavafy's Side" ("На стороне Кавафиса", 1997): "... ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе, взятые по отдельности: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее в лучшем случае чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой не навлекая на себя проклятий можно сказать, что она совмещает и то и другое, за исключением разве что стоицизма или экзистенциализма (последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства)" (авторизованный перевод с английского А. Лосева. IV, 176). В поэзии Бродского стоическое отношение к миру, христианское видение реальности, однако, не синтезированы (их синтез невозможен!), но образуют вместе с религиозным и внерелигиозным экзистенциализмом противоречивое единство. Сходная черта свойственна и словесному стилю Бродского: одно и то же слово может одновременно употребляться в разных значениях, соединять в себе значения слов-омонимов. Работа выполнена при финансовой поддержке института "Открытое общество" (фонд Дж. Сороса) в рамках программы Research Support Scheme Центрально-Европейского университета (номер проекта: 253/94). Автор выражает признательность профессору Валентине Полухиной (Килский университет, Великобритания) и Андрею Устинову (Стэнфорд, США) за предоставление ряда материалов, посвященных творчеству Иосифа Бродского, а также заведующему кафедрой славистики Стэнфордского университета Григорию Фрейдину и профессору Лазарю Флейшману за возможность ознакомиться с работами о творчестве Бродского в библиотеке университета. Отдельная благодарность заведующему отделом библиографии библиотеки Войцеху Залесскому за любезные консультации. -- * 1. Джейн Нокс. Иерархия других в поэзии Бродского. В кн.: Поэтика Иосифа Бродского. N. Y., 1986, с. 166. * 2. Юрий Кублановский. Поэзия нового измерения. "Новый мир", 1991, N 2, с. 244. * 3. А. Лосев. Иосиф Бродский: посвящается логике. "Вестник русского христианского движения". 1978, т. 4, N 127, с. 125. * 4. Valentina Polukhina. Joseph Brodsky: A poet for our time. Cambridge N. Y. Port-Chester Melbourne Sydney, 1989, p. 267. Ср. также мнение другого знатока и ценителя поэзии Бродского: "Поставленное в ряд с "абсурдом", оно (понятие "сумма страданий", обнаруживаемое автором статьи вместе с понятием "абсурд" в "Разговоре с небожителем". А. Р.) указывает на экзистенциалистический характер мировоззрения Бродского, в первую очередь на его связь с Киркегором". См.: Алексей Лосев. Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского. "Континент", 1977, N 14, с. 313. * 5. Valentina Polukhina. Joseph Brodsky. P. 281. * 6. Иосиф Бродский. Сочинения в четырех томах. Т. II. СПб., 1992, с. 210. Далее стихотворения, ряд эссе и "Нобелевская лекция" Бродского цитируются по этому изданию с указанием в скобках тома римскими цифрами и страницы арабскими. * 7. Joseph Brodsky. The Condition We Call Exile. Renaissance and Modern Studies. University of Nottingham. Vol. 34, 1991. Writing in Exile. P. 3. Изгнание понимается Бродским как экзистенциальное состояние, напоминающее страдание и страх в трактовке экзистенциализма, ведущее к прорыву в сверхрациональное, к высшей свободе и смыслу. "Возможно, изгнание - естественное состояние поэта, замечает Бродский. Я чувствую своего рода великую привилегию в совпадении экзистенциальных условий моей жизни и моих занятий" (Giovanni Buttafava. Interview with Joseph Brodsky). "L'Espresso". 1987, December, Vol. 6, p. 156. * 8. Цитируется сокращенная русская версия эссе (авторизованный перевод с английского Е. Касаткиной), в этом тексте цитата из "Размышлений" Марка Аврелия приведена в переводе С. Роговина по кн.: Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. М., 1914. См.: Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. "Иностранная литература", 1995, N 7, с. 267. Пространный английский вариант напечатан в кн.: Artes. An International Reader of Literature, Art and Music, Editors Gunnar Harding and Bengdt Jangfeldt, 1994, Vol. 1, pp. 3955. В статье Бродского "Прислушиваясь к скуке" ("Listening to boredom") силой, диктующей человеку смирение, скромность (humility), названо время ("Harpers Magazine", 1995, March, Vol. 290, N 1738, p. 11). Такое толкование не имеет ничего общего с христианской интерпретацией смирения. * 9. Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. С. 265. * 10. Анализу противопоставления "человек - вещь" у Бродского посвящена часть третьей главы "Words devouring things" ("Слова, пожирающие вещи") в книге Валентины Полухиной "Joseph Brodsky". В. Полухина прослеживает постоянную противопоставленность слова и вещи в стихотворениях Бродского. В метафорах, построенных на принципе отождествления, человек и вещь обнаруживают сходство, в концептуальном плане, с точки зрения вечности, человек и вещь неразличимы (р. 152). В этой же главе исследуется триада "человек - слово - вещь" (превращение слова в парадоксальный лишенный обозначаемого знак, превращение слова в вещь, превращение человека в слово или его элемент; тождество языка и мира). * 11. Чеслав Милош. Шестов, или О чистоте отчаяния (1973. Перевод с фр. С. Н. Муравьева). Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992, сс. IVV. Внутреннее родство собственного творчества и философской позиции поэзии Бродского отмечал сам Милош. "Он мне близок еще и потому, что мы очень чтим одного философа Льва Шестова. Мне очень нравится то, что Шестов сказал о русской традиции социального оптимизма у Толстого, о вере, что по мере прогресса человек станет лучше. И Шестов, и Бродский выступают против этой традиции". См.: Чеслав Милош. Гигантское здание странной архитектуры. 6 октября 1990, Лондон (интервью Валентине Полухиной). "Литературное обозрение", 1996, N 3, с. 125. * 12. См. об этом: Андрей Ранчин. Философская традиция Иосифа Бродского. "Литературное обозрение", 1993, N 3/4, сс. 311. * 13. Х. Бенедикт, называя отрицание Бродским "правил, ярлыков, систем" отличительной чертой его поэзии и поведения, приводит красноречивое высказывание Бродского, отрицающего традиционные критерии идентификации человека расу, веру, национальность и приверженного лишь одному - честен или бесчестен оцениваемый человек: Helen Benedict. Flight from Predictability: Joseph Brodsky. "The Antioch Review". 1985, Winter, Vol. 43(1), p. 21. (Название статьи Хелен Бенедикт можно перевести как "Бегство от предсказуемости", это аллюзия на английский вариант эссе "Путешествие в Стамбул" "Flight from Byzantium"; Бродский переводил заглавие своего эссе как "Бегство из Византии".) * 14. "Russian Literature Triquarterly". 1972, Vol. 4 (Fall), p. 374. * 15. "Заметка о Соловьеве". Р. 374. * 16. Михаил Крепс. О поэзии Иосифа Бродского. Сс. 199-202. * 17. Иосиф Бродский. Настигнуть утраченное время. Время и мы: Альманах литературы и общественных проблем. Москва Нью-Йорк, 1990, с. 287. * 18. И. Бродский. Стихи. Послесловие А. Кушнера. "Нева", 1988, N 3, с. 111. * 19. Я. Гордин. Странник. "Russian Literature", 1995, Vol. ХХХVIIII/III, pp. 227-246. * 20. Э. Эдеберг истолковывает строки "Пилигримов" "И, значит, остались только / иллюзия и дорога" не как утверждение бесцельного, свободного странствия человека, отчаявшегося в себе и отринувшего Бога либо в Бога не верящего, но как свидетельство внутренней, внецерковной веры: "Дорога в этом стихотворении может быть интерпретирована как Христос (ниже исследователь приводит речение Христа, называющего себя путем, правдой и жизнью. А. Р.), но также может иметь и более широкое значение: новое представление о Боге, не понятом никем..." (Erik Edeberg. The Pilgrim, The Prophet And The Poet: Iosif Brodskijs "Piligrimy". / Text and Context: Essays to Honor Nils Ake Nilsson. (Stockholm Studies in Russian Literature. Vol. 23) Stockholm, 1987, p. 152). Такое истолкование допустимо, но не обязательно: отрицание Бога в "Пилигримах" выражено совершенно недвусмысленно, а установка на несоответствие и даже противоположность высказанного и подразумеваемого смыслов раннему Бродскому не свойственна. * 21. "The New Republic". 1995, Маy 8, Vol. 212, N 19, p. 40. * 22. Lev Loseff. Iosif Brodskijs Poetics of Faith. Аspects of Modern Russian and Czech Literature. Ed. by Arnold McMillan. "Slavica publishers", 1989, p. 191. * 23. Цитируется русская версия "Памяти Марка Аврелия". С. 255. * 24. Иосиф Бродский. Памяти Марка Аврелия. С. 255. * 25. Valentina Polukhina. The Self in Exile. Renaissance and Modern Studies. University of Nottingham. Writing in Exile. Vol. 34, 1981, p. 15. * 26. Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. М., 1992. Сс. 205, 219-221 и др.; Joseph Brodsky. Watermark. N. Y., 1993, p. 56. * 27. Joseph Brodsky. Watermark, p. 5. * 28. Как параллель напомню выражающую сходное переживание современности мысль Хайдеггера о "сжатии" временных и пространственных "далей" благодаря развитию технических средств в наши дни (доклад "Вещь"). * 29. С. Зенкин. Культурология префиксов. "Новое литературное обозрение", 1995, N 16, сс. 5253, курсив автора. * 30. Ольга Седакова. Кончина Бродского. "Литературное обозрение", 1996, N 3, с. 15. Дерек Уолкотт. Итальянские эклоги Памяти Иосифа Бродского I Вдоль шоссе на Рим, за Мантуей, засквозили тростинки риса, и в ветер вошло нетерпенье гончих школьной латыни: Гораций, Вергилий, Овидий -- гладенько переведенные -- тени понеслись по краю полей, бок-о-бок с машиной, по камню ферм, по изгороди тополиной полетели слова и обрывки стихотворений -- к разинувшим рты руинам, к безносой, безногой процессии цезарей без крыши над головой, в одеянье праха, что стал для них новой тогой, но голос из тростников -- он был несомненно твой. Всякой строке стихов свое время. Ты обновил формы и строфы, твоя щетина окрестных полей на щеках моих -- знак печали, 1 клочья рыжих волос над ломбардской равниной -- знак, что ты не исчез, ты пока что в Италии. Пока. Покой. Покой, как у солнечной дали, как у белой пустыни, окружавшей твое заключенье, как у стертых режимом текстов. Изгнанье ты узнал, как Назон, поскольку поэзия -- преступленье, потому что в ней правда. Твои это здесь деревья. II Плеск голубиных крыльев заполнил окно, трепет души, отлетевшей от немощи сердца. Солнце на колокольнях. Гул чинквеченто, волны бьются о пристань, когда вапоретто 2 в канале дробит отражение переселенца, и за скорбной ладьей скрывается борозда -- так гребешок заставляет светлые волосы слиться, так переплет заглушает хрипы последней страницы, так, хвою твою отключив, слепит меня белизна. Ты уже не прочтешь меня, Джозеф, так что' стараться? Книга распахнута в город, в огромный каменный двор, окрестные купола теперь для души твоей средство, минутный насест над чеканной водой Венеции, голубь кружи'т над лагуной, яркость терзает взор. Воскресенье. Нестройный звон по тебе кампани'л. Ты считал, что каменные кружева мешают погрязнуть в грехах, -- так лев под покровом крыл железной лапой удерживает наш шарик. Искусство -- лебяжьи скрипичные грифы и девушки с горлами го'ндол -- было в твоей компетенции. В день твоего рожденья твержу о тебе Венеции. В книжном меня занесло в отдел биографий, к корешкам, на которых вытиснены великие. Купола забирают в скобки пространство залива. За ладьей твоя тень загибает за' угол книги и ждет меня там, где кончается перспектива. III В косматых стро'фах и здесь ты был занят своим -- среди виноградников, по'том кропя их корни и не видя в упор, -- пел медлительный северный гимн туману, бескрайней стране, облакам, чьи формы сердито изменятся, только мы их сравним с неплотной материей, сквозь которую вечность глядит в голубое оконце: их ждет конкретность -- древесина как пламя, пламя как дым очага, голубь как эхо полета, рифма просто как эхо, горизонт как блеклость, голых ветвей кружева на гладкой странице, полное поле снега, врага кириллицы, и с карканьем ворон над ним, и всесильный туман, застилающий мироздание, -- все это не только далекая география, но твоя родная среда, ты жил ею, предпочитая мороз и размытый очерк слепящему свету солнца на ряби, -- а ладья уже близко к причалу, и путник в последний раз раздавил каблуком сигарету, и лицо, дорогое лицо, попало уже на монету, с которой его стирают пальцы тумана. IV Пена в бликах пролива бормочет Монтале серой соли, шиферу моря, сиреневатости и индиговости холмов, и вдруг -- кактус в Италии и пальмы, и звучность имен на краю Адриатики. Между скал твое эхо посмеивается в расселины вслед за взрывом волны, а стихи эти, словно сети, заброшены в дали для ловли -- не только сельди, но лунной камбалы, радужно-яркой форели, морских попугаев, коралловых рыб, аргентинской кефали и вселенского влажного духа морей и поэзии, и себе удивленной взлетно-посадочной пальмы, и нечесаных водорослей, и слюды Сицилии, -- духа острей и древней, чем дух норманнских соборов и реконструированных акведуков, -- так пахнут руки рыбаков и их говор, сохнущий вдоль заборов надо мхом. Волн бегущие парные строки, гребешки, барашки, напевы из общей горизонтали, лодка, врезанная в песок, по причине того, что на остров приплыл ты -- или Монтале, -- стихи, рождаясь, трепещут, как угри в корзине, Джозеф, я снова здесь, ради тебя и себя, первая строчка со старой сетью сойдется, я вгляжусь в горизонт, вслушаюсь в строфы дождя и растаю в вымысле, большем, чем жизнь, -- в море, в солнце. V Сквозь аркаду моих кедров доносится чтенье -- перелистывается молитвенник океана, каждое дерево -- буквица в розах и гроздах, в каждом стволе, как эхо, таится колонна санкт-петербургских строф и усиленных, слезных слов тонзурного певчего при служенье. Проза -- судья поведенья, поэзия -- рыцарь, сражающийся пером с огнеметным драконом, почти выбитый из седла пикадор, он тщится усидеть. Над чистой бумагой с тем же наклоном нависшие волосы о'блака так же редеют, так же -- твой метр и тон был настроен на Уи'стана, 3 на честный стих с римским профилем, на портрет младшего цезаря, верившего, что истина в удаленье от рева арен -- пылью покрытый завет. Я взмыл над псалтирью прибоя и кедро'вой аркадой, в книгах кладбищ твой камень, притин моей скорби, не нашел и парю над утлой, в морщинах, Атлантикой, я орел, уносящий в когтях орех твоего сердца в Россию, к корням бука, восторгом и горем вознесенный, частицу тебя возношу в восхищенье, я уже лечу над Назоновым Черным морем и со мною ты, родившийся для паренья. VI Из вечера в вечер, из вечера в вечер и вечер август хвоей шуршит, апельсиновый цвет предела протек сквозь булыжник, и четкие тени ложатся параллельно, как весла, на улицы длинное тело, на подсохшем лугу прянет гривой литая лошадка, и проза вздрогнет на грани метра. Как угорелые -- под раздавшимся сводом летучая мышь и ласточка, на сиреневые холмы возводит дня убывание, и счастье туманит взор подходящему к дому. Деревья захлопнули дверцы, и море просит внимания. Вечер -- гравюра, в медальоне твоего силуэта гасят любимый профиль частицы мрака, профиль того, кто читателя превращал в поэта. Лев мыса темнеет, как лев святого Марка, роятся метафоры где-то в недрах сознанья, с тобой заклинания волн и кедров и узорчатая кириллица машущих веток, облачка' на совет бессловесный друг к другу плывут над Атлантикой, тихой, как деревенский пруд, бутоны ламп расцветают на кровлях селенья, и пчелы созвездий в небе из вечера в вечер. Твой голос из тростниковых строк, отрицающих тленье. Перевод с английского Андрея СергееваИсточник: http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/about/media_r.html

Вместе с этим снимком получил два других, А вот письмо с комментарием (Sent: Saturday, September 08, 2007 6:10 AM): "Дорогой Саша, почему Вы не спите?! Я посмотрела на часы после отправки фото и решила отложить объяснения на завтра. Кроме могилы: большая фотография на которой полуразрушенный замок, связанный с историей Микель Анджело и поэтессы Виттории Колонны (15-16 век), сейчас объект внимания туристов (я там была), о справа дом семейства Мальковати. Он является достопримечательностью острова. Фаусто Мальковати был в числе 4-х итальянских славистов-стажеров, с которыми ИБ познакомился осенью 1965 (см.Лосев, стр.340). Он неоднократно гостил в этом доме (с разными подругами, в частности с Аннелизой Аллева). Отдельно этот дом на моем снимке 1998г. А также мой вечерний снимок Пансиона Аккадемия (см. Лагуна, первое итальянское стихотворение). В моем фотоальбоме этот снимок н а одном развороте с могилой. Об Искии и Фаусто подробно написала Л.Штерн в книге «Охота к перемене мест», изданной в 1998 г издательством «Эрмитаж». ИБ там в тексте не упоминается, на обороте обложки есть его хвалебный отзыв о ее прозе. Да, большая фотография - открытка, купленная мною на Искии. На итальянском языке написано:«Дом Мальковати и Замок», а ниже четверостишие Монтале, итальянского поэта, которого ИБ очень цеенил и о нем написал эссе «В тени Данте». А мне удалось получить подстрочный перевод этого четверостишия. Его сделала Катя Маргулис, составитель и художник замечательных «Венецианских тетрадей» .

Ты не помнишь дом (...) (который)

пустынный ждал тебя вечером,

куда входили твои мысли

и там оставались непотревоженные

(Э.Монтале)

Посмотрела свои снимки на компьюторе, они все значительно темнее оригиналов.Сейчас у нас уже 10 вечера... Сообщите мне завтра состояние Нины, я волнуюсь. Валентине сегодня позвонила, она очень перегружена подготовкой к каким-то конференциям, выступлениям с поэтами, говорили коротко. Всего доброго Вам, особенно здоровья Нине! Ваша Галя" Иосиф Бродский. Постпостскриптум (перевод с английского) Как всегда неохотно, с трудом проснувшись, я опять вижу во- круг себя тупик пространства. Язык времени, только что проглотившего грамматику, еще подрагивает, дегустируя герундии, предлоги, просто слова - части речи. В вакууме одеяла морщится от мигрени вопрос: кто же суть она, чей овал, бюст и проч. удаляются от меня так же уверенно, как тиран осуществляет завидное право первой ночи в своей Империи, не ведая, что вписывание в угол спальни еще одного деформированного пиэрквадрата не суть панацея от будущего. Так нас учит пример вдруг тяжело занемогшего брата моей матери (или отца?) - человека, как правило, честного, зане его я, безадресно ругая свои костыли, вставную челюсть, слуховые аппараты, искусственное сердце - все эти предвестники и мне тоже грозящего торжества будущего над перспективой,- всё же уважаю. Ныне круглосуточная сиделка, я вынужден скармливать своему уму эту ужасную скуку постоянного вглядывания в ярко-серый цвет горизонтального времени. Впрочем, горизонталь в какой-то мере вертикальна. Как еще не сказал я, обращаясь к не-знаю-кому. Часть мужчины в перчатке подает лекарство и поправляет подушки. Перекрученный мозг (да, мой) тешится совершенно секретной мыслью о близкой смерти лежащего, тем заслуживая упрек в коварстве. Но нет, он (мозг) - лишь вода, отраженная в чешуе залегшей поутру на дно камбалы, в отличие от меня не успевшей даже мысленно пересечь океан, обозреть полмира, или стать знаменитым поэтом. * Пародия (c) С.Виницкий, 1999. Распространять свободно. НЕВОЗВРАЩЕНЕЦНа смерть Иосифа БродскогоЮлия ГорячеваIn memoriаmРАННИМ УТРОМ 28 января в своей нью-йоркской квартире во сне скончался поэт, лауреат Нобелевской премии 1987 года Иосиф Бродский. Буквально за несколько дней до его смерти (предполагаемая причина - острая сердечная недостаточность; в сравнительно небольшой отрезок времени Бродский перенес несколько инфарктов и две операции на открытом сердце) на книжных полках США появился последний сборник его англоязычных эссе "О печали и ее истоках", изданный "Ferrer Strаuss & Giro". В то же время Бродский косвенным образом метафорически вошел "в каждый американский дом": именно по его инициативе в бытность его писателем-лауреатом (одна из престижнейших национальных литературных премий, получение которой в определенной степени возлагает на лауреата обязанности "третейского судьи" в литературной жизни страны; получена Бродским в 1983 году) была осуществлена публикация специального, карманного издания антологии классической американской поэзии, бесплатно распространяемого наряду с Библией в большинстве американских отелей. В рамках этой же программы было осуществлено и другое новшество для американской публики. На средства федерального правительства США массовым тиражом были изданы специальные плакаты - "Жемчужина американской поэзии", помещаемые в салонах автобусов и в вагонах метро. Иосиф Бродский, вынужденно выехавший в июне 1972 года в рамках дозволенного властями выезда евреев в Израиль, в течение многих лет занимался преподаванием, в частности, курса англо-американской литературы в Анн Арборе (Мичиган), затем в Маунт Холиок колледж (Массачусетс), не исключено, что именно в этом штате будет похоронен великий поэт. По крайней мере, по словам близких, вдова поэта, Мария, несмотря на настойчиво-любезные предложения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о предоставлении права воздания поэту "похоронных почестей" его родному городу, склоняется к одному из альтернативных вариантов. У Бродского осталось двое прямых наследников: 27-летний петербургский рок-поэт Андрей Басманов и двухгодовалая дочь Алла-Александра. Нью-Йорк Григорий Заславский, Игорь Зотов "БУДУЩЕЕ всегда настает, когда кто-нибудь умирает. Особенно человек. Тем более - если бог". Теперь это будущее наступило - умер Бродский. Поэт, который как бы нечаянно, как бы играя, создал целую поэтическую школу и породил сонмы учеников и подражателей. В нем не было классической гармонии (как и в его веке), но была классическая ясность. Он не был и "нашим всем", но был, пожалуй, "половиной всего". Когда в 1972-м он покинул Россию, нам казалось по неизбывной российской привычке, что он еще не пересек точку возврата, что он вернется. А Бродский не вернулся. Сделав то, что не умеем сделать мы. Он раздражал свободой, раздражал невозвратом. Привычные более к пророкам, мы не прощали простой свободы. Почти все не прощали, кроме самых близких к нему людей. Кто-то встречался с ним, ездил к нему, переезжая не в Америку, а в какую-то потустороннюю Шамбалу, потом возвращались, рассказывали - как он там в Америке, что покупает себе из еды, как гуляет по Венеции, что плохо себя чувствует, что много дней провел за последний год в больнице. Все это слушая, мы продолжали не верить. Ест? Гуляет? Сердце? Казалось, что у него бесконечно много времени, позволявшего ему говорить длинно. Этим искусством он обладал, как никто другой. Он и писал - сочинял и переписывал свои стихи на двух языках. А время-то оказалось конечным. В 1992 году "НГ" пригласила Иосифа Александровича на свой праздник. Бродский отказался. Сказал - боится, что не выдержит сердце. Последней его книгой, вышедшей на родине, стал сборник "Пересеченная местность" (издательство "Независимая газета"). Книга эта сразу заняла первые места в списке интеллектуальных бестселлеров. Манифест скитальца, манифест человека мира. И - одинокого человека. Он и тут раздражал - одиночеством. Потому и не пришел умирать на Васильевский остров, что "землю, в которую придется лечь, тем более - одному, можно не целовать". И совершенно неважно, где положат его тело: на Тресковом мысу, в плоской Голландии или во Флоренции. Умер Иосиф Бродский. Гениальный русский поэт. Ситуация уникальная - за два века впервые - русская литература осталась без живого классика. Место на парнасской вершине свободно. Кажется, надолго. Лев Лосев В ПОСЛЕДНИЕ недели жизни Иосиф был весел. За многие годы он привык к своей смертельной болезни, и его настроение зависело не столько от того, что говорили ему врачи, сколько от того, что выходило из-под его пера. А в эти недели декабря и января он много писал. Видно, особенность гения в том, что он постоянно превосходит самого себя. В последних стихах поразительное ощущение жизни, самой ткани человеческого существования. Я глубоко убежден, что на Бродском закончилась русская поэзия, какой мы ее знали от XVIII века. Когда мы с ним говорили в последний раз, с неделю назад, он сказал, что читает прозу Пушкина. Я думаю, что Бродский был последним в России человеком, который мог понимать Пушкина, как брат брата. Иосиф писал когда-то: "Я любил не многих, но очень сильно". В число этих немногих входят: Петербург, русский язык, русская литература. Не любил, презирал он пошлость, в России - имперскую пошлость с ее злобой и кровью. В том же последнем разговоре он возмущался политиканскими рассуждениями о Чечне. "Что случилось с простыми вещами? - говорил он. - Большой не должен бить маленького, сильный обижать слабого". Его любимой формой обращения к собеседнику было - солнышко. Но это он сам был солнышком, а мы все светились только отражением его света. Жизнь потемнела - солнышко русской поэзии закатилось. Источник: http://www.sharat.co.il/nosik/brodsky/obituary/ng-koi8.html

Деград |