Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Смотрите отзывы.

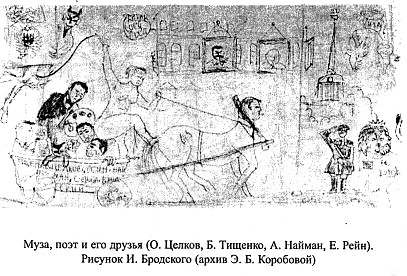

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)