|

Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ

|

|

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

Получил письмо из Нью-Йорка от Наталии Шарымовой (Sent: Tuesday, October 09, 2007 8:26 PM).

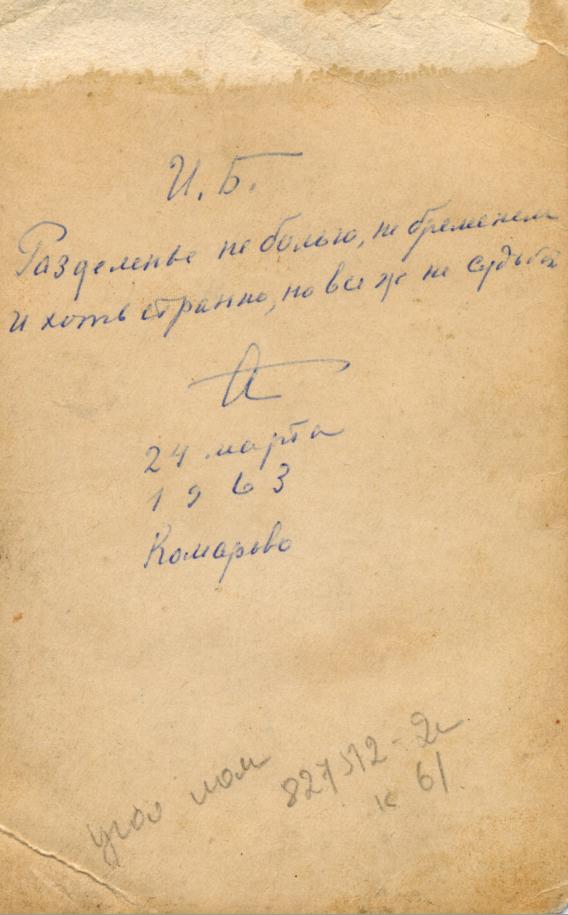

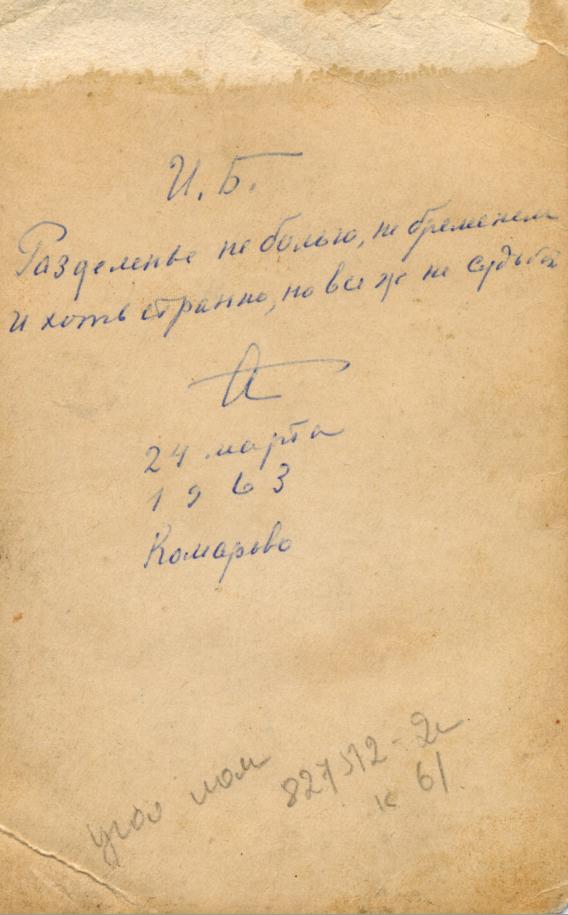

К письму прикреплены два файла, которые читатель этой страницы только что рассмотрел.

Об этом замечательном снимке Наталья написала:

"Посылаю Вам фотографию, которую мне когда-то подарил Иосиф.

Это было после того, как он вернулся из ссылки.

Очень известная фотография, по-моему, М.С.Наппельбаума.

Анна Ахматова и Иосиф ехали вместе то ли в Москву, то ли из Москвы.

На обороте Анна Андреевна сделала надпись, комментирующую эту поездку.

Если Вы не сможете разобрать текст, то я пришлю Вам эти строки завтра.

Напишите мне, если куда-нибудь поместите на сайт.

Вообще-то я собираюсь отдать это фото в Музей Ахматовой".

Сердечно благодарю Наталью Шарымову за этот чудесный дар и помещаю ее снимок на сайт.

Вставка от 26.09.2008

Недавно нашел в Интернете 2 снимка молодой Наталии Шарымовой

и в телефонном разговоре 26.09.2008 (см. стр. 589) НШ подтвердила: это - она.

Источник: http://gorchev.lib.ru/ik/stihi/Photoes.html

Конец вставки от 26.09.2008

Я попросил Наталью пройтись с фотоаппаратом по местам прогулок

и всяческих встреч Бродского с друзьями в Нью-Йорке

и теперь буду ждать от нее новых снимков для сайта, а, может быть,

мы получим из ее коллекции снимки недавнего прошлого?

Замечательно, что наш сайт курирует такой специалист, как Галина Славская.

Сегодня получил от нее письмо (Sent: Thursday, October 11, 2007 8:23 PM):

Дорогой Саша, сейчас звонила Вам, но не застала. О 375: фото хороши, но комментарий Наташи показывает, что она не знает источника двух строчек на обороте. Это цитата из второго, малоизвестного стихотворения ИБ, написанного к дню рождения Ахматовой 24 июня 1962 года. Оно было впервые опубликовано в сборнике «ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ» Стихи, эссе, воспоминания, письма. Лениздат, 1990. Дано там, как вторая часть известного стихотворения «Закричат и захлопочут петухи...» и содержит факсимиле рукописного письма ИБ, сопрововождавшего стихи: «Дорогая Анна Андреевна! Простите, бога ради, поспешность этих стихов. Я напишу Вам гораздо лучшие. Просто хотел успеть к дню Вашего рождения. Поздравляю Вас. Хочу, чтобы все вокруг Вас было так, как Вы хотите. Ваш И. Бродский»

Там же факсимиле «Последняя роза» Ахматовой с эпиграфом из Бродского «Вы напишете о нас наискосок. И.Б.» К сожалению, книга старая, напечатана на плохой бумаге, страницы пожелтели, шрифт выцвел. Если Вы не сможете найти книгу в Москве, я могу сделать копии этих страниц, но за качество не ручаюсь.

Ваша Галя

Галя, спасибо и за письмо и за телефонный звонок из Мерилэнда - срочно все выгрузил на сайт.

Конечно, это стихотворение Бродского давно уже помещено на страницы сайта (см. № 25).

Привожу его здесь полностью:

* * *

А.А.Ахматовой

За церквами, садами, театрами,

за кустами в холодных дворах,

в темноте за дверями парадными,

за бездомными в этих дворах.

За пустыми ночными кварталами,

за дворцами над светлой Невой,

за подъездами их, за подвалами,

за шумящей над ними листвой.

За бульварами с тусклыми урнами,

за балконами, полными сна,

за кирпичными красными тюрьмами,

где больных будоражит весна,

за вокзальными страшными люстрами,

что толкаются, тени гоня,

за тремя запоздалыми чувствами

Вы живете теперь от меня.

За любовью, за долгом, за мужеством,

или больше - за Вашим лицом,

за рекой, осененной замужеством,

за таким одиноким пловцом.

За своим Ленинградом, за дальними

островами, в мелькнувшем раю,

за своими страданьями давними,

от меня за замками семью.

Разделенье не жизнью, не временем,

не пространством с кричащей толпой,

Разделенье не болью, не бременем,

и, хоть странно, но все ж не судьбой.

Не пером, не бумагой, не голосом -

разделенье печалью... К тому ж

правдой, больше неловкой, чем горестной:

вековой одинокостью душ.

На окраинах, там, за заборами,

за крестами у цинковых звезд,

за семью - семьюстами! - запорами

и не только за тысячу верст,

а за всею землею неполотой,

за салютом ее журавлей,

за Россией, как будто не политой

ни слезами, ни кровью моей.

Там, где впрямь у дороги непройденной

на ветру моя юность дрожит,

где-то близко холодная Родина

за финляндским вокзалом лежит,

и смотрю я в пространства окрестные,

напряженный до боли уже,

словно эти весы неизвестные

у кого-то не только в душе.

Вот иду я, парадные светятся,

за оградой кусты шелестят,

во дворе Петропаловской крепости

тихо белые ночи сидят.

Развевается белое облако,

под мостами плывут корабли,

ни гудка, ни свистка и ни окрика

до последнего края земли.

Не прошу ни любви, ни признания,

ни волненья, рукав теребя...

Долгой жизни тебе, расстояние!

Но я снова прошу для себя

безразличную ласковость добрую

и при встрече - все то же житье.

Приношу Вам любовь свою долгую,

сознавая ненужность ее.

1962

Наталья Горбаневская

АХМАТОВА, БРОДСКИЙ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Статьи о поэзии ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Та часть советской культуры, которая называлась самиздатом. Выступление на конференции «Что осталось от советской культуры» (Женева, июль 2000)

АХМАТОВА

Ворованный воздух. Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа» (Милан, декабрь 2003)

Как я порезала следователя

«...она научила меня жить будучи стихотворцем». Из интервью «Знаешь, где он — твой уют?». Н.И.Попова, О.Е.Рубинчик. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб, «Невский диалект», 2000. 159 с., ил. (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).

Свидетели ахматовской эпохи. Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. СПб, «Невский диалект», 2001. (Музеи Санкт-Петербурга к 300-летию города. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).

Умерим восторги. Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 6 т. [Т.] 1. Стихотворения. 1904-1941. [Сост., подгот. текста, комм., статьи Н.В.Королевой]. М., «Эллис Лак», 1998.

БРОДСКИЙ

Из Стокгольма — с любовью

По улице Бродского

Три половинки карманной луковицы. Иосиф Бродский. Примечания папоротника. [Bromma, Sweden, 1990]. Joseph Brodsky. Dйmocratie! (Piиce en un acte). Trad. du russe par Vйronique Schiltz. [Die, France], «A Die», [1990]. Двуязычное издание.

Иосиф Бродский — размером подлинника. Иосиф Бродский. Размером подлинника. Сборник, посвященный 50-летию И.Бродского. Составитель Г.Ф.Комаров. Таллин, 1990.

Поэзия, поэтика, поэт. Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб, журн. «Звезда», 1998. 320 с. 1000 экз.

«...уж-ж-жасно интересно!». Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе. Ред.-сост. Л.В.Лосев и В.П.Полухина. М., «Новое литературное обозрение», 2002. (Научное приложение. Вып.XXXVI). 303 с. 2000 экз.

«......И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

«...Что такое «авторская песня»? Авторская песня. Антология. Сост. Дмитрий Сухарев. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002. 605 с. Тираж 10 тыс.

«...Благодарение за поэта. Геннадий Айги. Отмеченная зима. Собрание стихотворений в двух частях. Издание подготовила В.К.Лосская. Предисловие Пьера Эмманюэля. «Синтаксис», Париж, 1982.

«...«...и зрение, и слух, и дух, и тело...». Димитрий Бобышев. Зияния. ИМКА-Пресс, Париж, 1979.

«...Вестник молодой поэзии. Вавилон. Вестник молодой литературы. №1 (17). Гл. ред. Дмитрий Кузьмин. Художник Вадим Калинин. М., ВГФ им. Пушкина, 1992. (Союз молодых литераторов «Вавилон»). 80 стр. Тираж 999 экз.

«...Томас Венцлова — «Человек пограничья». Конференция и праздник в Сейнах

«...Сорок восемь стихотворений Сергея Вольфа. Сергей Вольф. Маленькие боги. СПб, Ассоциация современной литературы «Камера хранения», [1993].

«...Поэзия «есть миг — не ремесло». Сергей Вольф. Розовощекий павлин. Книга стихов. [Предисл. А.Битова]. М., «Два Мира Прин», 2001. 144 с., ил.

«...Памяти Виктора Ворошильского

«...Не «человек из мрамора». Памяти Юрия Галанскова

«...Голоса Александра Галича. К пятилетию со дня смерти

«...Сквозь цензуру — с любовью. Юлий Даниэль. «я все сбиваюсь на литературу...» Письма из заключения. Стихи. Сост., авт. вступит. статьи и комментария А.Ю.Даниэль. М., «Мемориал» — «Звенья», 2000. 895 с., ил., именной указатель.

«...«Как заика, пытаюсь сказать неказистое слово...»

«...Урок чтения. Предисловие к книге Манука Жажояна «Случай Орфея» (СПб, [журн. «Звезда»"], 2000)

«...Два крылышка. Кристина Зейтунян-Белоус. Хищные дни. — Насекомые. Стихи. Париж, 2000. 35 ненум. с.

«...ЗОНА. Зона. Стихи. Сост. Н.Домовитов. Пермь, Пермское кн. изд-во, 1990. 356 с.

«...Михаил Красильников — один из... «Даугава», 2001, №6, ноябрь-декабрь. Раздел «MEMORIA as LITTERIS» (с.57-145)

«...«Несколько странной кажется мне и главная мысль поэмы...». Александр Кушнер. Аполлон в снегу. Заметки на полях. Л., «Советский писатель», 1991.

«...«Это плакало сердце России..». Семен Липкин. Воля. Анн Арбор, «Ардис», 1981.

«...Мы в восторге от доктора Лира. Эдвард Лир. Книга бессмыслиц. Рисунки автора. Перевод с английского Марка Фрейдкина. [Предисловие Н.Демуровой]. М., «Рудомино», 1992.256 с. 10 000 экз. «...только рифмы не отдам»

«...Лев Лосев. Собранное. Стихи. Проза. Екатеринбург, «У-Фактория», 2000. 623 с.

«...Такая, значит, музыка. Ирина Машинская. После эпиграфа. Нью-Йорк, «Слово-Word», 1996.

«...«Речь — отчизна...». Интервью в связи с выходом перевода «Поэтического трактата» Чеслава Милоша (Анн Арбор, «Ардис», 1982)

«...«...стихи — не мёд...». Юнна Мориц. Из книги «Мускулы воды». // «Огонек», 1988, №21.

«...«А по серцях наших копита, копита...» Нездоланний дух. Мистецтво i поезiя українських жiнок, полiтв’язнiв в СССР. Балтимор-Чикаго-Торонто-Париж, «Смолоскип», 1977. — На укр. и англ. яз.

«...«Давай, брат, воспарим...» Памяти Булата Окуджавы

«...Анастаз Опаcек — зэк, священник, поэт. Анастаз Опасек. Выжженная земля. Мюнхен, «Поэзия в изгнании», 1980. — На чешск. яз.

«...Если у тебя есть фонтан...

«...«Меж землей и синью эмпирей». Ольга Рожанская. Стихи по-русски. Москва, «А», 1993.

«...Василь Стус в жизни, творчестве, воспоминаниях и оценках современников. Василь Стус в життi, творчостi, спогадах та оцiнках соучасникiв. Упорядкували i зредагували Осип Зiнкевич i Микола Француженко. Балтимор-Торонто, Украiнське вид-во «Смолоскип» iм. В.Симоненка, 1987

ДВЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТУСОВКИ

Сойтись ли вместе Востоку и Западу? Заметки с краковской встречи поэтов

Из письма внучке

О СЕБЕ

Языковые проблемы поэта в изгнании. Выступление на расширенной редколлегии «Континента» (Милан, май 1983)

ДОРОГА И ПУТЬ. Из непроизнесенного

Об особенно запомнившемся в жизни дожде. Письмо Диме Кузьмину

«Не всякому языку даден такой датчанин». К 200-летию со дня рождения Владимира Даля

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГИМН

«Этот стон у нас гимном зовется»

Музыка Александрова, слова... опять Михалкова.

Когда в феврале прошлого (2003) года, после двух лет волонтерства в едва не закрывшейся, но нашими общими трудами выжившей «Русской мысли», я из газеты наконец ушла (будучи к тому времени уже на пенсии), у меня возник замысел собрать написанное мною за десятилетия эмиграции в книгу. Замысел этот (книга под названием «Прозой») и сейчас не близок к осуществлению: многое еще нужно разыскивать, копировать, сканировать - а когда все это будет завершено, разобраться, отобрать, расставить по местам и т.п. И только потом искать потенциального издателя.

Однако уже сейчас по великодушному предложению моих давних друзей из «Камеры хранения» я решаюсь поставить на сайт «Новой камеры хранения» подборку своих статей, выступлений, рецензий о поэзии и поэтах. Это, возможно, не исчерпывает всего, что я на эту тему писала, но все-таки представляет меня в таковом качестве довольно полно.

Я кое-как расклассифицировала свой материал: после вступительного текста о самиздате идут разделы «Ахматова», «Бродский», «...и все остальные» (в алфавите поэтов или названий коллективных сборников), два репортажа о поэтических сборищах и раздел «О себе», довольно короткий (всего четыре текста). Однако прав был мой друг и коллега Анатолий Копейкин, однажды сказавший мне: «Почему, о ком бы ты ни писала, обязательно пишешь о себе?» - «Ну вот так, иначе не умею», - ответила я. И когда он же требует, чтобы я писала мемуары, я говорю: «Да у меня же все уже напечатано». Поэтому да простит мне читатель: это не «нарциссизм» (в котором обвинил меня один возмущенный читатель «РМ» после публикации моей статьи о Дале) - просто «иначе не умею».

Кое-где я позволила себе добавить нынешние примечания и дополнения, снабдив их пометой «Прим. (или Доп.) 2004», иногда же вставляя прямо в текст в квадратных скобках. Остальные примечания были в текстах оригиналов или (в одном случае) в тексте более поздней перепечатки.

Настоящий текст, восстановленный по кратким, полуразборчиво набросанным тезисам, не точно соответствует моему выступлению на заседании конференции, а скорее представляет собой то, что я хотела и из-за спешки не вполне успела сказать. Однако кое-что мне удалось еще произнести публично при прощальном застолье (в частности тот анекдот, с которого выступление должно было начинаться и с которого теперь начинается предлагаемый текст), кое-что - в кулуарах, кое-что, правда, осталось «в уме», но все это вместе, быть может, более точно отразит мою точку зрения.

Напомню старый, но по-прежнему мой любимый анекдот.

Сидит человек в кафе. «Официант, чашечку кофе и газету «Правда"». - «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась». Тот опять: «Чашечку кофе и газету «Правда"». Официант (с некоторым удивлением): «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась». - Посидел еще: «Чашечку кофе и газету «Правда"». Официант, выведенный из терпения: «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась - я же вам говорил!» Посетитель (сладостно-восторженно): «Говори, милый, говори!..»

Вот и мы здесь так же: советская власть кончилась, и мы - «говорим, милый, говорим».

Я буду говорить о том явлении советской культуры, которое тоже кончилось - если не вместе с советской культурой (судя по ходу конференции, вопрос о ее полной кончине остается открытым), то по крайней мере вместе с советской властью. О самиздате - на мой взгляд, главном средстве сопротивления советской культуре и, шире, советской цивилизации и разрушения ее изнутри.

Чтобы оценить его значение, напомню, что самиздат (вместе с «тамиздатом») дал четырех русских лауреатов Нобелевской премии: кроме Пастернака, Солженицына, Бродского, еще и Андрея Сахарова.

Говоря о самиздате, я и «экспонент», и «экспонат» - практик самиздата: машинистка, автор (стихов, но не только), редактор, журналист. К стихам, с которых начинался в 50-е годы самиздат, я вернусь дальше. Сначала же несколько слов о публицистике, журналистике, о правозащитном самиздате, чем я во второй половине 60-х и занималась. Здесь удобный случай возразить Игорю Виноградову, который, выступая до меня, настаивал на том, что «шестидесятники» в массе своей были одушевлены социалистическими взглядами. Но тогда я и мое поколение, т.е. люди, наиболее активные в 60-е годы, к «шестидесятникам» не принадлежим (что меня вполне устраивает). Во второй половине 60-х мое поколение, на несколько лет младше тех, о ком говорил Игорь, было - за малыми, может быть, исключениями - настроено откровенно антисоветски и антисоциалистически. Тех, кого теперь принято называть «шестидесятниками», мы называли «либеральной интеллигенцией» - не без оттенка иронии. Хотя, конечно, она была частично и средой поддержки правозащитников и самиздатчиков.

Эта антисоветская и, повторяю, антисоциалистическая настроенность почти не находила прямого, декларативного выражения в самиздате. И не только из-за того, что это было опасно. Нет, скорее потому, что эти взгляды были столь естественны, столь само собой разумелись, что их не надо было даже декларировать - ни в самиздате, ни в частной жизни («на кухне»). Декларировалось другое - права человека, не идеология, а идея, притом способная объединить всех. И, кстати (это опять к выступлению Игоря Виноградова), религиозному сознанию никак не противоречившая.

На идее защиты прав и свобод человека, в первую очередь свободы информации, стояла «Хроника текущих событий». На фоне оголтелой советской пропаганды «Хроника» была не «контрпропагандой», а той добросовестной журналистикой, какой не была и не могла быть советская печать. Не секрет, правда, что в некоторых документах самиздата тоже иногда воцарялось то, что я в то время называла «поэтикой эпитетов», то есть жажда словесно покрепче «приложить» - «мордой об стол». В противоположность этому, «Хроника» стремилась быть чистой по стилю и тону, исключительно несущей информацию, безоценочной. Оценки приходилось давать в крайне редких случаях. Приведу один из них. В 69-м году в Москве были арестованы, признаны невменяемыми и отправлены в психиатрическую больницу специального типа члены национал-большевистской организации. В самиздате появился памфлет, автор которого выражал злорадство по этому поводу. «Хроника», где регулярно появлялись обзоры самиздата, была вынуждена отметить, что не следует злорадствовать, когда людей за какие бы то ни было взгляды бросают в психиатрическую тюрьму.

«Хроника» была ограничена своей тематикой: борьба за права человека и преследования всех, кто так или иначе осуществлял эти свои права. Но в рамках этой тематики она давала информацию как можно более полную и точную. Вообще самиздат был «советским» не только по хронологической принадлежности к советскому периоду истории - он еще и отражал советскую действительность, т.е. делал то, чего от советской литературы на словах требовали, на деле же никак не допускали. Одновременно он раздвигал границы официальной литературы.

Так, на наших глазах переходила из самиздата на страницы издаваемых книг ранее запрещенная русская поэзия ХХ века. Медленно, с препятствиями и далеко не вся, но все-таки. Самиздат, как я уже упомянула, и начинался с поэзии, продолжая старую традицию хождения стихов в списках. Стихи перепечатывали, переписывали от руки (самиздатом становились даже некогда изданные, но затем исчезнувшие книги: я сама году в 56-м от руки переписала «Столбцы» Заболоцкого). В 57-м я впервые увидела «Воронежские тетради» Мандельштама, перепечатанные на машинке, как только Н.Я.Мандельштам выпустила их из рук. Позднее я и сама активно участвовала в «тиражировании» «Реквиема» Ахматовой.

Были и другие формы, близкие к самиздату. Об одной из них, называвшейся тогда «магнитиздатом», здесь говорил Владимир Новиков. Был и такой, довольно древний способ распространения стихов, как публичное чтение. Но поскольку речь шла о стихах заведомо «непечатных», постольку и это становилось формой самиздата. Многие помнят - мне однажды в зале Чайковского случилось быть очевидцем этого, - как Мария Вениаминовна Юдина, когда ее вызывали на «бис», вместо того чтобы сесть за рояль и играть, читала стихи Пастернака. А в моей жизни был совершенно необычайный случай: году в 67-м меня внезапно пригласили в Политехнический музей, предложив рассказать о встречах с Ахматовой. Там был такой вполне советский вечер: поэты поизвестнее представляли поэтов понеизвестнее, а перед моим выступлением было сказано: «Здесь каждый из выступающих привел с собой друга, а вот такая-то была знакома с Анной Андреевной Ахматовой и как бы привела ее к нам». Слова довольно глупые, но я знала, что буду говорить об Ахматовой, и соответственно подготовилась, взяла с собой машинописи. Я рассказала о ней как умела, прочитала свои стихи, с которыми когда-то впервые пришла к Ахматовой, а потом прочла - в Политехническом музее! - эпилоги «Реквиема» и «Поэмы без героя». Можно себе представить, как звучало в этом советском зале:

А за проволокой колючей,

в самом сердце тайги дремучей

я не знаю, который год,

ставший горстью лагерной пыли,

ставший сказкой из страшной были,

мой двойник на допрос идет...

Авторами самиздата были все великие и многие меньшие русские поэты ХХ века. Самиздат принимал все поэтики, кроме той, что господствовала в советской поэзии: ему было неважно, что, например, Ахматова и обериуты не принимали друг друга. Самиздат открывал поэтов при жизни или много лет спустя после смерти, как то произошло, скажем, опять-таки с обериутами.

Тут я позволю себе покинуть тему самиздата как такового и попытаться найти хотя бы частичный ответ на вопрос, как эти поэты выживали или погибали. Как они жили в этой пресловутой советской культуре (или в стороне от нее) и во вполне реальной советской стране. Какой образ пребывания в ней выбирали и как это влияло на избранную для них советской властью форму смерти. Думаю, нельзя ограничиться утверждением, что это была чистая лотерея.

Как и кого советская власть убивала из «своих» - не моя тема. Поэты, при жизни или посмертно ставшие авторами самиздата, были ей чужие. Но и их, однако, истребили не всех. Ахматова написала: «Ровно десять лет ходила под наганом...» На самом деле она «ходила под наганом» не десять, а десятки лет, но выжила. Мне, конечно, приятно думать, что ее оставили в живых для того, чтобы мы, ее младшие современники, смогли ее не только прочитать, но и увидеть, услышать, вживую ухватить не до конца порванную связь времен. Но, конечно, советская власть этого не планировала, да и вопрос вообще не о цели, а о причине.

Ахматова в поздние годы любила пожаловаться на то, что какой-то критик еще, кажется в 25-м году объявил ее мертвой. Но я думаю, что критик лишь сделал вывод из того, что она успешно прикинулась мертвой - мертвой, т.е. неопасной. Так она прожила почти все 20-е и все 30-е годы, самые опасные для жизни. Она так успешно прикинулась, что ей даже дали пенсию (в далеко не пенсионном возрасте), позволили напечатать литературоведческие работы, а в конце концов, в 40-м году, - и издать книгу избранных стихов. Но уже эта книга, хоть и покалеченная цензурой, обнаружила, что Ахматова жива и мертвой только прикидывается. Еще яснее это стало в годы войны, когда вообще появилось ощущение, что дышать и жить можно. В результате на Ахматову навели наган «нового типа» - постановление 1946 года.

Если бы так мог в 30-е годы вести себя Мандельштам! Тоже чужой, ненужный, кого советская власть вполне могла бы забыть. Но он все время, что называется, «высовывался»: то писал сатиру на Сталина, то оду ему же, что равно тревожило и обращало на него внимание; то чего-то требовал от Союза писателей, этого филиала «органов»; то «наплывал» на русскую литературу, которой по определению быть не могло - только советская. И так далее. Как это кончилось - всякий знает.

И вот люди иного поколения - обериуты. Поразительно: они были репрессированы все и практически все погибли - выжил, пройдя лагеря, один Заболоцкий. Это было иное поколение, нежели Ахматова и Мандельштам, поколение, на которое советская власть рассчитывала. Вроде бы «свои», именно те, кому полагалось поднимать и растить советскую культуру: газетчики, детские журналисты... Оказалось - не «свои». Потому-то, думаю, расправа была такой тотальной и беспощадной.

Закончу недавно написанным стихотворением, которое называется «10 = 9» и посвящено памяти обериутов. С эпиграфом: «...писали бы ямбом...»

Где в ореоле черных солнец,

вещей глаголом переполнясь,

они шутили, как гасконец,

по русским скачущий снегам,

там их за ямбы ждал червонец,

и за хореи ждал червонец,

и за верлибры ждал червонец

без переписки - девять грамм.

Публикуется впервые

Ворованный воздух.

Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа» (Милан, декабрь 2003)

В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного: будучи в гостях у Анны Ахматовой, в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я - как многие другие в те дни - получила разрешение переписать ее «Реквием». Этот цикл стихов (или поэма - насчет жанра мнения расходятся, но не это важно) был написан в 1935-1940 гг., во время разгула сталинского «Большого террора». Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта, в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли «Реквием» бумаге. Но после того как в ноябре 1962 года в «Новом мире» был напечатан «Один день Ивана Денисовича», Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для «Реквиема». И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти «Реквиему» в самиздат.

Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: «Этим карандашиком перед вами переписал «Реквием" Солженицын». Но кроме меня и Солженицына - этим ли, не этим ли «карандашиком» - «Реквием» переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатала, наверное, десятка два закладок по четыре экземпляра в каждой. Раздавая «Реквием» друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: «Перепечатаете - один экземпляр возвращаете мне». И дальше все шло по новому кругу. Так только через мои руки распространились сотни экземпляров «Реквиема», а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч.

Уже после смерти Ахматовой, в день моего ареста, 24 декабря 1969 года, переписанный мною от руки экземпляр с титульным листом, который написала сама Анна Андреевна, был изъят у меня на обыске. Но меня за «Реквием» хотя бы не судили (судили за другое), а вот несколько лет спустя на Украине «хранение и распространение» «Реквиема» стало одним из пунктов приговора Рейзе Палатник - цикл Ахматовой был квалифицирован как «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй».

Что ж такого страшного было в лирических стихах, рассказывающих, если говорить упрощая, о горе матери, у которой арестован сын? Чего не мог вынести в них «советский государственный и общественный строй»?

Примерно в те же годы, что Ахматова сочиняла «Реквием», здесь, на земле Италии, югославский коммунист Анте Чилига, чудом вытащенный из ГУЛАГа, написал книгу о своем советском опыте и назвал ее «Страна сногсшибательной лжи». Он писал не только о своем гулаговском опыте, но и о жизни на советской «воле». Уже тогда, в конце 30-х, тем, кто не боялся раскрыть глаза, было ясно, что ложь - один из устоев тоталитарной системы. Без опоры на ложь не мог бы выжить тоталитаризм никакого цвета: красного, черного, коричневого... Любое слово правды подтачивает и расшатывает этот устой, что и привело в конце концов к крушению самого долгого тоталитаризма ХХ века и распаду выстроенной им советской империи.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды», - заповедал нам Христос. Для нас, живших под гнетом советской лжи, пропаганды, новоречи, имеющаяся здесь в виду правда-справедливость сливалась в одно с правдой-истиной. Но слово поэзии, сказала бы я, тем более такой поэзии, как у Ахматовой, - это не просто голая истина, оно больше - озарение, откровение.

«Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне», - пишет Ахматова в «Реквиеме». Читатель воспринимает это не как простое сообщение о том, что ее первый муж поэт Николай Гумилев был расстрелян большевиками при Ленине, а ее единственный сын Лев Гумилев - посажен большевиками при Сталине. Читатель может даже не знать этих деталей биографии поэта, но сердце ему пронзает трагедия миллионов русских женщин, молчащих - как ошибочно принято говорить, безымянных, - но сказавших свое устами великого поэта.

В открывающем «Реквием» прозаическом отрывке под заголовком «Вместо предисловия», говорится:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом)

- А это вы можете описать?

И я сказала:

- Могу".

За них, быть может, «никогда в жизни» не слыхавших ее имени, говорит Анна Ахматова:

...мы повсюду те же

Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжелые солдат.

Подымались, как к обедне ранней,

По столице одичалой шли,

Там встречались, мертвых бездыханней...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как трехсотая, с передачею,

Под Крестами будешь стоять

И своей слезою горячею

Новогодний лед прожигать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Семнадцать месяцев кричу,

Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,

Ты сын иль ужас мой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною

И в лютый холод, и в июльский зной

Под красною ослепшею стеною.

И здесь же просит она ставить ей памятник, «если когда-нибудь в этой стране» его «воздвигнуть задумают»:

...здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

«Реквием» - одна из вершин поэзии Анны Ахматовой, но я не хотела бы, чтобы меня поняли так, что высота этой вершины достигнута лишь за счет тех, чьим голосом здесь говорит Ахматова, тех, о ком она сказала:

Для них соткала я широкий покров

Из бедных, у них же подслушанных слов.

Это она, Анна Ахматова, личность, индивидуальность, могла не только описать пережитые ею события, но и произнести «бедные, подслушанные слова» своим «неповторимым голосом». Выражение «неповторимый голос» она употребила применительно к другому поэту, но каждый поэт, если он действительно поэт, а не наемный лжец на службе господствующего режима, каждый есть неповторимый голос. И это еще одна причина, по которой десятки лет нас лишали огромных пластов великой русской поэзии ХХ века, по которой не пропускали в печать нарождавшуюся молодую поэзию. Голос поэта - это отдельный голос: голос личности, а не коллектива, даже тогда, когда он, как Ахматова в «Реквиеме», говорит за миллионы. Этот голос, о тюрьме ли он говорит или о любви, обращается к читателю тоже отдельному, один на один, отвлекает его от коллективных задач, от очередных директив очередного пленума ЦК партии. И помогает ему почувствовать себя личностью, а не винтиком в отлаженном механизме «утопии у власти».

И сотни, тысячи этих отдельных читателей (но не будем преувеличивать, не миллионы - миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией), желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием самиздат. На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи - та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама «ворованный воздух». Позже в самиздат пошла и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и - оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии, и вам, надеюсь, уже ясно, что это было вполне логично: не только в том дело, что стихи короче и перепечатать их можно быстрее, а прежде всего в том, что «ворованный воздух» давал чем дышать.

Неслучайно и первым самиздатским журналом стал «Синтаксис» Александра Гинзбурга со стихами молодых поэтов конца 50-х. В «Синтаксисе» был впервые напечатан будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Там же впервые появились тексты уже начавших расходиться на магнитофонных пленках песен Булата Окуджавы. Ограничусь этими двумя дорогими для меня именами и подчеркну: в трех выпущенных Гинзбургом номерах журнала практически не было стихов политического содержания, но издатель был арестован и отсидел за свой журнал два года - первые два года из будущей суммы его лагерных сроков.

За поэзию у нас платили - тюрьмой, лагерем, бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам; в послесталинские «вегетарианские» годы - опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962-1963 года переписывал на машинке только что запущенный в самиздат «Реквием» Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам.

Публикуется впервые

На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками (23 октября и 24 декабря) у меня снова накопилась груда самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам (на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ), составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно - зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, - принялась точить карандаши для старшего сына-школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной «документ», предназначенный к изъятию: как, мол, это лучше записать в протокол? Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: «Что вы берете! Это же автограф Ахматовой!» - и... в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь, один из гебистов в восторге кинулся к телефону, извещать «моего» следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова... Уже решенный арест получал дополнительное обоснование, а главное, неизмерима была чекистская гордость: в кои-то веки натолкнулись на «вооруженное сопротивление».

Увы, я порезала следователя нечаянно. При всем моем пресловутом экстремизме насильственные действия никогда меня не увлекали и вид крови не одушевлял. Я даже извинилась перед Шиловым, о чем он позднее упомянул на суде, но это не помешало следствию и суду к моей «политической» сто девяностой прибавить обвинение в оказании сопротивления сотруднику следственных органов при исполнении служебных обязанностей (статья подразумевает сопротивление умышленное и насильственное).

То, что у меня хотели изъять - и изъяли, - был сделанный моей рукой список текста «Реквиема» с титульным листом - автографом Ахматовой.

Я переписывала его в гостях у Анны Андреевны в Москве (в тот момент своей кочевой московской жизни она жила у Маргариты Алигер) в декабре 1962 или начале января 1963 года. Дату можно было бы уточнить: она есть на автографе (спасенном в конце концов, но мне сейчас недоступном).

Анна Андреевна сказала мне: «Перед вами тут был Солженицын и тем же карандашиком тоже переписал весь текст» («карандашиком» она называла шариковую ручку). Когда я кончила переписывать и попросила Ахматову надписать мой экземпляр, она не просто его надписала, но сделала целый титульный лист - так красиво, как она одна умела.

Вернувшись от Анны Андреевны, я немедленно принялась перепечатывать «Реквием» на всех доступных мне машинках (своей тогда еще не было). Я сделала по меньшей мере пять закладок в четыре копии и все их раздавала с условием: перепечатать и мне вернуть мой экземпляр плюс еще один. А потом снова пускала в оборот. Мои два десятка (если не больше) экземпляров породили самое меньшее сотню. В целом же, по моим расчетам (известно, что многие действовали, как я), в первые же месяцы «тираж» самиздатского «Реквиема» перевалил за тысячу.

В мае 1963 года в Ленинграде я подарила один машинописный экземпляр «Реквиема» Анджею Дравичу. Когда в том же году у Ахматовой появилась беленькая книжечка «Реквиема», кто-то сообщил ей, что текст был получен из Польши. Анна Андреевна с деланным неудовольствием приговаривала:

- Ох, Наташа, не надо было давать «Реквием» этому поляку... - полуулыбалась и, особо глубоким голосом растягивая гласные, прибавляла: - Ну, конечно, я понимаю: такой красивый поляк...

Я называю имя Дравича лишь потому, что, встретившись со мной много лет спустя на Западе и выслушав эту историю, он почти смущенно признался, что он тут ни при чем. И все-таки попавший на Запад экземпляр «пошел» от моего списка. В этом меня убедила ошибка в одной строке текста: вместо «под кремлевскими стенами выть» в книжке стояло «под кремлевскими башнями выть». Я возмутилась, кинулась к своему рукописному списку - это была моя описка! Теперь она закреплена во всех изданиях, вплоть до нынешней публикации в «Октябре». Зоя Томашевская, которая приводит разночтения текста по сравнению с магнитофонной записью чтения Ахматовой в 1965 году, этого разночтения не указывает. Чем это объяснить, не знаю: мне помнится, что на «башни» вместо «стен» указала сама Анна Андреевна. К счастью, мой список был одним из многих, и есть возможность проверить и, если надо, восстановить эту строку либо хотя бы зачислить ее в варианты.

В 1967 году мне выпала редкая возможность - публично, с трибуны Политехнического музея, прочитать отрывки из «Реквиема». Я еще не была заклейменной, и кто-то* позвал меня участвовать во вполне официальном выступлении молодых поэтов. Мы пошли туда с Ларисой Богораз, Толей Марченко и недавно освободившимся после десятилетнего заключения Леней Ренделем. Там надо было не просто читать стихи, а о чем-нибудь «интересном» рассказать. А у меня был с собой «Реквием».

- Я была знакома с Ахматовой, - сказала я, или, что более вероятно, тот кто-то, кто меня пригласил, сказал: - А Наташа была знакома с Ахматовой.

- Вот и прекрасно, - воскликнул организатор и, выйдя на сцену, объявил, что у нас-де сегодня каждый представляет публике своих друзей (в чем это состояло, убей Бог, не помню), а вот такая-то расскажет об Анне Ахматовой. Я рассказала - немного: я не очень умею «рассказывать об Ахматовой», я ее всегда созерцала с таким трепетом, что потом почти ничего «интересного» не могла вспомнить. А в заключение прочла из «Реквиема», положив на трибуну крамольные машинописные листки, - «Это было, когда улыбался...» («Вступление») и обе части «Эпилога»**. И как это звучало в Большой аудитории Политехнического музея, в полной, сосредоточенной тишине. Впрочем, наверно, тише всех сидели те, кто «недосмотрел» и допустил такую «демонстрацию»...

Что же до изъятого на обыске списка (закапанного кровью!), то поднятый вокруг него шум привел к тому, что летом 70-го года, после суда, «Реквием» оказался в числе немногих бумаг, возвращенных моей маме. Стало быть, признан некриминальным. Что не помешало годом позже одесскому суду включить «Реквием» в приговор по делу Рейзы Палатник как пункт, доказывающий ее вину в «изготовлении и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»...

Чудно, что «Реквием» не забрали на предыдущем обыске. Впрочем, оставил же на месте гебист, оба раза осматривавший книжные полки, западный (тогда другого и не было) том Мандельштама. (Не тот из пары, что с шумной радостью звонил по телефону, - второй.) И остался же в ящике моего письменного стола, тщательно обысканного следователем Шиловым, конверт с аккуратно приготовленными материалами к 11-му выпуску «Хроники текущих событий»...

«Русская мысль» №3671, 12 мая 1987

* Александр Аронов. - Прим. 2004.

** Поскольку статья - о «Реквиеме», тут ничего не сказано о чтении эпилога «Поэмы без героя». Зато в вышепубликуемом выступлении о самиздате, где рассказан тот же случай, упущено вступление к «Реквиему». - Прим. 2004.

...Самым главным из того периода [«времен «подполья", из жизни в Советской России», по формулировке интервьюера] было, безусловно, знакомство с Ахматовой. Это решило всё в моей жизни.

Я и раньше пыталась познакомиться с ней. В июне 61-го года Дима Бобышев повез меня в Комарово, но, когда мы приехали, оказалось, что она в Москве. Я училась тогда на заочном в Ленинградском университете и два раза в год ездила сдавать сессию. А зимой с 61-го на 62-й не ездила, потому что незадолго до того родила. И вот зашла в «Литературную газету», где работал мой близкий друг Валентин Непомнящий, и говорю: «Скоро еду в Ленинград, меня познакомят с Ахматовой». А Галина Корнилова, в будущем тоже моя близкая подруга, говорит: «Ахматова сейчас в Москве, пойди познакомься». Я говорю: «Ну что ты, как я пойду». - «Нет-нет, вот тебе телефон, позвони». - «Может, ты сама позвонишь?» - «Нет, звони». Позвонила, испытывая неловкость: «Хочу прийти, почитать стихи». У меня была идея, что не стоит надоедать великим поэтам с какими-то там моими стихами. Она говорит: «Приходите». И назначила прямо на послезавтра. Я пришла на Ордынку, к Ардовым. Вышло очень хорошо, что я не попала к ней на год раньше. Потому что у меня перед тем в смысле стихов был очень плохой период. Хотя писала довольно много, я их потом почти все выбросила. Крайне неудачный был период.

А тут, весной 62-го года, я успела написать несколько стихотворений, включая два моих, условно говоря, «классических» - «Как андерсовской армии солдат...» и «Концерт для оркестра». И Анне Андреевне они очень понравились. Она и мне сказала, что понравились. Это всякому можно сказать, чтоб человека не обидеть. Но на следующий день сразу позвонила Галя Корнилова и сказала, что очень понравились. Анна Андреевна скоро должна была ехать в Комарове и пригласила меня заходить...

И вот я приезжаю в Ленинград, подхожу к университету, кого-то встречаю, может Асю Пекуровскую или еще кого... я не так уж много знала там людей... и этот кто-то мне: «А говорят, Ахматовой понравились твои стихи». Моя слава бежала впереди меня. Мои ленинградские друзья раньше полупризнавали меня за то, что москвичка... Женщина - это еще они могли простить, но - москвичка! Но тут как бы признали вполне. Ну, может, я преувеличиваю. Перед тем, правда, у меня не было таких хороших стихов. Есть хорошие стихи периода 56-61-го годов, но это после страшной чистки, которую я позднее произвела. А там была масса непроваренных, непрожеванных стихов, попыток сочинительства. Так что они даже правы были, не вполне меня признавая.

Итак, с мая 62-го и до января 66-го года - последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице - я регулярно виделась с Ахматовой, когда ездила в Ленинград. Кроме того, в то время она подолгу жила в Москве, и я навещала ее в разных московских домах. Она не все время была на Ордынке. Почему-то надо было постоянно из дома в дом переезжать, и вот пару раз я ее перевозила - брала такси, заезжала за ней...* Машин тогда практически ни у кого не было.

Она действительно меня любила, это я могу сказать. Я же, когда ее видела, - будто каждый раз орден получала, и ни за что, незаслуженный. Но самое главное было даже не это. Самое главное - что я с ней начала становиться человеком. Потому что я стояла на очень скользком пути. А скользкий путь - это что такое? Для поэта, я считаю, вообще опасно в молодости, для женщин - еще более опасно... - это, условно говоря, выбор такой «цветаевской» позиции. Я очень увлекалась Цветаевой как поэтом, как человеком. Вот, поэт - это нечто необыкновенное, уникальное, вот, поэт ходит один среди людей и притворяется непогибшим... Такая романтическая, блоковско-цветаевско-байроновская линия очень опасна. Она может дать прекрасные стихи в случаях очень сильного таланта и натуры, но натуру может и разрушить.

Меня Ахматова не отучала от любви к Цветаевой, меня общение с Ахматовой отучило... Я видела, что Ахматова знает себе цену, знает, что она - великий поэт. Не в таких словах, может быть. Знает, что такого русского поэта больше нету. Но она не играет эту роль. Нету того, что называется «ролевое поведение» и что, повторяю, очень опасно, а для девочек - особенно.

У меня это случилось вовремя. Мне было 26 лет, я была еще достаточно молода, чтобы с этого пути свернуть... Хотя уже тогда лучшие стихи писались сами... Я это еще не вполне понимала. Какое-то время очень сильно пыталась писать стихи, быть героем своих стихов...

Был такой случай, свидетелем его я не была, но мне очень быстро пересказали - то ли кто-то из ленинградцев, то ли Миша Ардов. Как-то к Ахматовой пришла чтица по фамилии Бальмонт... Как говорили мальчики, на афишах покрупнее - «Бальмонт», помельче - «Блок» (она читала Блока). Так вот, она посидела у Анны Андреевны, а уходя - так восторженно ей сказала: «Говорят, у вас есть «Поэма без чего-то"? »

Ахматова была счастлива, развеселилась невероятно и всем это рассказывала. Я очень люблю эту историю, и теперь вот вам тоже задаю вопрос: что было бы с Цветаевой, если б ей сказали: «Говорят, у вас есть «Поэма чего-то"? » Она бы этого человека убила на месте. Она бы писала кому-нибудь трагические письма. И я начала все больше отходить от Цветаевой, у меня начали раскрываться на нее глаза, на стихи и на прозу.

Я знала, что она великий поэт. Но это такой чужой и враждебный мне мир. Скорее, не он мне, а я ему враждебна. Он мне не враждебен, потому что я для него не существую. Мир человека, зацикленного на себе самом. Поэт - с большой буквы. Творец - с большой буквы. Творца с большой буквы мы пишем только Одного. А поэта с большой буквы писать вообще никогда не надо, по крайней мере по-русски. Нельзя. Даже Пушкина я не пишу поэтом с большой буквы. Поэт и поэт.

В те же годы, 63-64-й, читаю письма Цветаевой к Тесковой, все ее жалобы на жизнь. Читаю: «В Праге жить ужасно. Хочу в деревню». Приезжает в деревню: «В деревне жить ужасно». Потом приезжает в Париж: «Ах, милая Прага!» Это человек, которому везде было плохо. Я могла стать такой - я точно стояла на этом пути. Но я давно уже человек, которому везде хорошо. Ахматовой в Москве было хорошо и в Комарове было хорошо - точно существовали два географических места, где ей было хорошо. А в Москве - и на Ордынке, и у Марии Сергеевны Петровых - дома, где я у нее часто бывала и где бывала после ее смерти. Не было у нее этих жутких жалоб. Мы читаем у Чуковской, как Ахматова трудно жила: иногда ей кто-то помогает, а иногда никто не помогает. Но нет такого, как у Цветаевой: «Ах, почему я, бедная, должна мыть посуду?» Почему?! Я тоже не люблю мыть посуду. И если у меня кто-нибудь моет, это очень приятно, а если нет – я не делаю из этого мировую трагедию.

И я действительно от всего цветаевского отвратилась. Может быть, одно стихотворение Цветаевой до сих пор люблю. Из «Верст» 16-го года:

Вот опять окно,

Где опять не спят,

Может, пьют вино...

и так далее. Оно как будто еще почти и не цветаевское, не трагическое. Я не говорю, что нельзя трагического. У Ахматовой очень много трагического. Но у Цветаевой трагедия - это значит: никто так не страдал, не страдает, не будет страдать, как страдает она, и в общем-то никто не поймет, как она страдала... Но если не поймет - то зачем писать?

Я стала и остаюсь очень резкой антицветаевкой. Хотя кто любит Цветаеву, это человека в моих глазах никак не дисквалифицирует.

Ахматова меня не учила писать стихи**, но она научила меня жить будучи стихотворцем, внушила иерархию ценностей. Не ставить себя на первое место. Знать себе цену, но не требовать, чтобы все ходили, тебя ценили, носили на руках и так далее. Итак, знакомство с Ахматовой - вообще главное событие в моей жизни. За жизнь тамошнюю, здешнюю, какую ни считай. Самое главное.

«Русский базар» (Нью-Йорк», 2003, 20 февр., №9/357), печатается с небольшими исправлениями

* Когда Анна Андреевна звонила мне на работу, в Книжную палату, коллеги надо мной смеялись: «Ты перед ней по телефону стоишь по стойке «смирно"». - Доп. 2004.

** Это как будто противоречит моим же стихам «Я из тех, кого она / научила говорить», но на самом деле не противоречит: между «учить» и «научить» расстояние, как между «помнить» и «вспомнить». - Доп. 2004.

«Знаешь, где он - твой уют?».

Н.И.Попова, О.Е.Рубинчик. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб, «Невский диалект», 2000. 159 с., ил. (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).

Книга, подготовленная в стенах музея Ахматовой, - не альбом, несмотря на альбомный формат, высокое качество полиграфии и наличие большого числа иллюстраций, и не путеводитель, разве что по жизни. Подробно - по жизни Анны Ахматовой, но еще и по неотделимой от нее жизни нескольких советских десятилетий истории России. Вдобавок, правда, и по той «симфонии петербургских ужасов», как называла Ахматова два предыдущих века. Ибо история Фонтанного Дома началась не с Ахматовой, зато была ей известна и отразилась в стихах, прозаических набросках и «Поэме без героя».

Это скромное музейное повествование в четырех главах я рискнула бы назвать небольшим историческим романом, у которого два главных героя: Фонтанный Дом и жившая в этом доме, но в сущности всю жизнь остававшаяся бездомной поэтесса. И множество действующих лиц: владельцев, насельников, жильцов (знаменитое «Профессия - жилец» на ахматовском пропуске), поэтов, филологов, возлюбленных, детей, друзей. Династия Шереметевых, начинающаяся «Шереметевым благородным», фельдмаршалом Петра I, единственным, кто отказался подписывать приговор царевичу Алексею, и завершающаяся его правнуком, покинувшим Петроград после «самоубийства русской государственности» (отречения Николая II).

«После Октябрьского переворота Шереметевы собрались в московском доме на Воздвиженке. Оставаться в России становилось опасно, но покинуть ее казалось немыслимо. 13 ноября 1918 года С.Д.Шереметев писал князю Н.С.Щербатову: «Дорогой Князь, Вы знаете, ныне арестованы после обыска четыре сына и оба зятя... мне нездоровится, да и трудно поправиться... » Через месяц граф Сергей Дмитриевич Шереметев умер.

Род Шереметевых распался: одни эмигрировали, многие из тех, кто остался в России, подверглись репрессиям".

Репрессии, аресты, обыски, слежка, гибель от пули или в лагере - расхожий мотив на страницах этого романа, как был он расхожим в жизни «стомильонного народа». Мы встречаем здесь не только всем известные имена: Гумилев, Мандельштам, Пунин (и его знаменитые солагерники), Лев Гумилев... Но вот, например, упоминается человек, с которым некогда вел философские разговоры юный Лева, а в сноске сообщается:

«Николай Константинович Миронич (1901-1951) - лингвист-востоковед, друг семьи Пунина и частый посетитель их дома. Погиб в лагере".

Или вот чуть более развернутая история:

«Когда-то, еще в 1918 году, Пунин и Полетаев писали в своей книге «Против цивилизации», конструируя путь к будущему, к созданию нового общества: «Отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом - жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа, расы и, в конечном счете, человечества». История показала, что этих «отдельных индивидов» оказалось 20 миллионов, среди них - Пунин, Полетаев и почти все, с кем они начинали создавать «новый мир»".

Сноска: Е.А.Полетаев погиб в лагере в 1937 году.

И на этом фоне - жизнь Анны Ахматовой. Нет, не «на фоне». Этот «фон» и была ее жизнь. Особенно в те десятилетия, которые она провела в стенах Фонтанного Дома. «Дворцы и нищая жизнь в них» - такой вариант названия одной из глав фигурирует в плане книги воспоминаний Ахматовой «Мои полвека» (да если бы только нищая!). Воистину она, такая, казалось бы, ни на кого непохожая, была тогда со своим народом (там, где он, к несчастью, был), была как все - и в тюремной очереди, и в коммуналке. В самом начале этих десятилетий, в 1922 г., она писала:

Я - голос ваш, жар вашего дыханья,

Я - отраженье вашего лица.

Но это, если не знать предстоявшего, еще можно счесть обычным поэтическим оборотом. То же - да не то ж, не «я» отдельно, «вы» отдельно, не «голос», не «отраженье» и даже не «А это вы можете описать? - Могу», а какое-то запредельное приобщение - звучит 24 года спустя:

Со шпаной в канавке

Возле кабака,

С пленными на лавке

Грузовика.

Под густым туманом

Над Москвой-рекой,

С батькой-атаманом

В петельке тугой.

Я была со всеми,

С этими и теми,

- и лишь в последнем двустишии своей одинокой трагедией она вдруг отъединяется, от-общается:

А теперь осталась

Я сама с собой.

Под стихами - дата и место:

1946. Август

Фонтанный Дом

«Русская мысль» №4345, 14 дек. 2000

Свидетели ахматовской эпохи. Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. СПб, «Невский диалект», 2001. (Музеи Санкт-Петербурга к 300-летию города. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).

В прошлом году, в «РМ» №4359, Татьяна Вольтская писала о первом выпуске серии воспоминаний, задуманной сотрудниками Музея Ахматовой в Фонтанном Доме, - «Петербург Ахматовой: семейные хроники» Зои Томашевской. Музей издал следующую книгу - на этот раз об Ахматовой рассказывают люди, знавшие ее лишь в последние годы жизни, из самых младших ее современников. (Младших-то младших, но двое из них - Виктор Кривулин и Владимир Муравьев - не дожили до выхода книги.) Воспоминания (выступления на вечерах или личные беседы-интервью) записала, подготовила к печати, снабдила детальными содержательными примечаниями (они заняли больше половины книги) Ольга Рубинчик.

Знакомство с Ахматовой у каждого из трех мемуаристов складывалось по-своему. Кривулин, пришедший к ней в 1960 г. шестнадцатилетним, говорит:

«Мы все глупые тогда были. (...) Но ей ужасно нравилась эта наивность. Насколько я понимаю, она нуждалась в моем удивлении, в такой реакции, которая в другом возрасте уже невозможна. Я думаю, что у нее была очень глубокая человеческая связь с подростками. Она вообще любила подростков - девочек, мальчиков. С ними она чувствовала себя необыкновенно свободно".

Кривулин замечательно описывает Ахматову и общение с ней (заметив, впрочем, что «общение» - это не ее слово):

«Это была, конечно, школа. Школа поэзии как состояния. Как театра и не театра. Как такого бытия, где нет границы между подмостками и бытовой жизнью. Все время был какой-то внутренний расчет: каждое слово взвешено, продумано, как оно будет сказано, интонировано, обыграно. И тут не так важна была тема - сама речь доставляла наслаждение. Она превращалась в интеллектуальную игру (...) Это не было чем-то натужным. По многим воспоминаниям Ахматова предстает человеком, возведенным на котурны. Нет, этого не было, Ахматова - очень разумный человек. А была постоянная игра с историей, с людьми, с ситуациями. (...)

И вот главное: результат был такой, что каждый раз, возвращаясь от Ахматовой, я ощущал себя каким-то значительным человеком. (...)

Это были, конечно, странные разговоры. Если перевести их на бумагу и не интонировать, как она интонировала, то ничего особенного не получится. Но интонация сообщала гениальный стиль произнесения. Какой-то такой дополнительный смысл, который сейчас уже восстановить невозможно".

Томас Венцлова попал к Ахматовой, по его словам, «очень поздно» (он ведь на семь лет старше Кривулина): сначала случайно, в начале 60-х, а всерьез - только в 1964-м, и затем он принес ей книжку литовских переводов ее стихов, где были и его переводы. Помню, Анна Андреевна при мне сказала, что, по словам Вяч. Вс. Иванова, из всех переводов ее стихов на все языки самые лучшие - переводы Томаса Венцловы на литовский. В одну из московских встреч (которая оказалась последней) Анна Андреевна внезапно спросила Томаса: «Легко ли меня переводить?» Тот ответил: «Очень трудно. Я переводил Пастернака, и там я позволял себе отсебятину. Когда переводишь Ахматову, отсебятины допускать нельзя, надо, чтобы было более или менее слово в слово и при этом сохранялся рисунок стиха. И вот это безумно трудно».

«Она, - продолжает Томас, - ответила: «Я так и думала», - и была очень довольна".

О стихах, своих и чужих, Ахматова думала много, неустанно, притом и как поэт, и как очевидец их (стихов, и не только современных ей) жизни, и как историк и даже теоретик литературы. Томас Венцлова приводит ее слова, которые он тогда же, вернувшись от Ахматовой, записал в дневник:

«Блока сейчас не любят. Одни молодые люди говорят, что его стихи - это как бы непреходящее, но не нужное, а другие, прыткие, просто совсем не принимают. Он ведь великий поэт («великий» было сказано с нажимом), а ничто от него не пошло. Мы же были изгои, нас так ругали, как сейчас никому и не снилось. А от акмеизма все пошло. Мандельштама никто не знал, не знал, а потом после смерти - такое!"

Самым замечательным в этой книге мне представляется весь блок материалов Владимира Муравьева (1939-2001). Начинается он с материалов о нем: его собственных «Автобиографических кроков» и написанного после его смерти очерка Григория Померанца - и продолжается уже собственно ахматовскими материалами: две мемуарных беседы и короткая, но очень глубокая заметка «Бег времени. Примечания к названию Седьмого сборника стихотворений Анны Ахматовой», написанная при ее жизни, в 1963 году.

Придя впервые к Ахматовой в конце 1962 или начале 1963-го, Володя Муравьев сказал ей, что «Поэма без героя» - его постоянное чтение.

«Она очень удивилась, потому что это тогда было совсем не так часто".

И он «как-то неожиданно, может быть, даже незаслуженно завоевал некоторое ее доверие и несколько особое отношение». Думаю, все-таки заслуженно, недаром он пишет, что они «виделись каждый раз непременно», когда она приезжала в Москву или когда Володя приезжал в Ленинград, - «всего около ста раз». Замечу, что, бывая в те же годы (но явно меньше ста раз) у Ахматовой и одна, и при других гостях, я Володю ни разу не встретила (хотя не раз встречала у Н.Я.Мандельштам). Впрочем, и сам он говорит:

«У нее, скажем, со мной было отдельное общение. Часа полтора-два мы сидели и разговаривали".

В «Записных книжках» Ахматовой есть запись:

«В.М., которому уже 23 года, пишет о поэме: «Вечный допрос? - Нет. Нечто более реальное - тождество поэзии и совести, расплата стихами»... (и дальше)".

Приведем это «дальше», так как фрагменты «Заметок» В.Муравьева (полная публикация которых состоится в книге Н.Крайневой и Ю.Тамонцевой «К творческой истории «Поэмы без героя») подарены нам в комментариях:

«Тождество истории и биографии, гордость и ясность взгляда. И чудо: поэзия оказывается искуплением, звуконепроницаемость могильной действительности нарушена:

И я слышу даже отсюда -

Неужели это не чудо! -

Звуки голоса твоего.

Торжество: могилы откликаются на звук. Торжество: найден тот уровень сознания и видения, на котором звуки складываются в реквием".

В общении с Ахматовой Муравьеву открывался тот «тайный контур» ее поэзии, который в те годы восстанавливался во всем, что строилось вокруг «Поэмы» - «центрального дела жизни Ахматовой»: в творчестве, жизни, разговорах, помыслах. В этом контексте он вспоминает, например, свои впечатления от ее прозы о Модильяни:

«Я был, наверное, первым перепечатчиком этой прозы. Она мне читала, а я печатал на машинке".

Но Володя был не только собеседником и перепечатчиком - они с Ахматовой многое вместе читали. Встречаются в воспоминаниях Муравьева упоминания такого рода:

«Вот в «Ромео и Джульетте» она дивные строки нашла. Мы с ней читали насквозь. Она меня к этому приспосабливала, в качестве словаря и отчасти комментатора".

А на вопрос, много ли Ахматова сидела с ним над книгами, Муравьев отвечает:

«Что значит - над книгами? Это уж слишком широко получается. Бывало, мы с ней сидели, иногда просто разбирали что-нибудь, как «Кориолана» Шекспира, как «Книгу Иова». Кафку мы читали подробно, как и «Божественную Комедию», точнее говоря, третью песнь «Ада»".

Так сильно, как, пожалуй, никто до сих пор, говорит Владимир Муравьев о том особом чувстве, которое испытывали все мы, кому повезло в молодости встретиться с Ахматовой:

«С ней разговаривая, я чувствовал себя действительно в стороне от дикого безобразия советской действительности, я как бы приобщался... к контексту мировой культуры".

И в то же время - удивительное равенство двух собеседников (Ахматова вообще умела и любила говорить с людьми на равных*):

«А бывало, мы просто начинали спорить, какие ее стихи, какие мандельштамовские стихи лучше, какие фетовские стихи, так сказать, главнее. (...) Я ей сказал, что вот эту струю черной страсти у Фета я не очень люблю. Тут мы не сходились. А в чем-то, наоборот, очень сходились, какие-то находились у нас общие строчки".

Хочу в заключение привести две концовки двух бесед-воспоминаний Владимира Муравьева, такие непохожие друг на друга по настроению и такие важные для понимания Ахматовой и ее эпохи.

«Ну и очень, конечно, страшно было, очень страшно - ее похороны. (...)

По сравнению с этим похороны Пастернака можно назвать интеллигентским райским видением. (...) А здесь - этот ужас мартовского Ленинграда, это темное кладбище со злобной руганью, с бдительными топтунами через каждые десять метров, с ерничающим Михалковым. Вообще начальство вибрировало и тряслось. В Ленинград, что называется, препроводили. Если бы начальство соображало, оно бы устроило все это в Москве. Но оно именно, так сказать, выпроводило, чтобы в Москве этого не было. А Москва хорошо проводила великого русского поэта: обнаженный труп Анны Андреевны три дня лежал в подвалах морга - по случаю праздника Восьмого марта. Таковы были проводы, которые устроила советская Россия. Достойные проводы. Именно это она от них и заслужила.

...А в Анне Андреевне была, как это ни странно, какая-то неумолчная, такая постоянная тихая веселость. И это было поразительно".

«Жизнь Ахматовой последних лет неотрывна от поэзии, как неотрывна от поэзии жизнь всякого поэта. И содержанием ее жизни-поэзии было, не устану повторять, восстановление исторического существования культурного человека. Русского человека как сообщника и соучастника всемирной культуры, христианизированной истории.

Словом, я очень счастлив, что был свидетелем вот этой самой эпохи, в которой на самом деле главенствовала Ахматова".

Этих счастливых свидетелей - нас - остается все меньше, но думаю, что это главенство Ахматовой еще впереди, что мы всё еще не до конца, не до самых глубин ее поняли и восприняли. Изданная Музеем Ахматовой книга воспоминаний помогает понять и воспринять ее облик, и человеческий, и поэтический, облик ее «поэзии-жизни».

«Русская мысль», №4406, 25 апр. 2002

* Я навсегда запомнила, как я опростоволосилась в одном разговоре с ней. В своей маленькой комнате на Ордынке она прочла мне только что написанное «Услаждала бредами...» (потом вошло в цикл «Песенки» как «5. Последняя»). Прочла - и ждет, что я ей скажу. Я пробормотала что-то насчет того, как потрясли меня последние строки: «Но забыть мне не дано / Вкус вчерашних слез». Она была недовольна - ей нужны были не восторги, а профессиональный разговор поэта с поэтом! Этого я не умела: я и сидя продолжала стоять по стойке «смирно». - Доп. 2004.

Умерим восторги. Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 6 т. [Т.] 1. Стихотворения. 1904-1941. [Сост., подгот. текста, комм., статьи Н.В.Королевой]. М., «Эллис Лак», 1998.

Не могу разделить безусловное восхищение нашего рецензента [Анны Саакянц, чья рецензия была напечатана в том же номере «РМ». - НГ] первым томом шеститомного Собрания сочинений Ахматовой. Соглашусь, что «один раз» можно издать стихотворения Ахматовой, расположив их хронологически, однако, даже упрежденная (прочитав рецензию и лишь потом открыв книгу), я испытала шок: первый том первого столь полного издания Анны Ахматовой открывается стихотворением 15-летней Ани Горенко, таким, какие тогда писали, вероятно, сотни одаренных живой и впечатлительной душой гимназисток.

Чтобы испытать шок, не надо быть ни ахматоведом, ни снобом. И пример с Пушкиным тоже не убеждает: редакторы упомянутых Анной Саакянц десятитомников учли в его случае авторскую волю (допустим, одну из «авторских воль» разного времени).

Так что, может быть, стоит договориться: один раз мы стерпим, что Собрание сочинений Анны Ахматовой построено с разрушением не только циклов, но и книг - по хронологическому принципу. Впрочем, впрямь ли? Так выстраиваются пока только стихотворения. Поэмы в эту хронологию не входят (у них, видимо, будет своя). Между тем, коли уж задача - показать «творческий рост» поэта, то как же отделять поэмы от стихотворений, тем более поэмы Анны Ахматовой, насквозь лирические. Скажем, пушкинские поэмы - совсем отдельный жанр, и печатать их в отдельном томе правомерно, но представлять ахматовскую лирику по 1940 год без «У самого моря», «Путем всея земли» и начатков «Поэмы без героя» - против хронологии грех.

Что же до «Реквиема», то его разбиение на первоначальные отдельные стихотворения можно снести лишь при условии, что в томе поэм его единство будет восстановлено, т.е. все эти стихи будут напечатаны еще раз, но уже как поэма.

Если бы еще перед стихотворением Ани Горенко шла хоть короткая вступительная заметка, извещающая читателя о принятых в этом издании принципах, - но нет, о них сообщается лишь во вступлении к комментариям...

К комментариям тоже хочется сделать несколько замечаний - далеко не исчерпывающих, лишь о том, что при первом чтении бросилось в глаза. Нет сомнения, что Н.Королева действительно проделала огромную работу, сводя печатные и архивные данные, широко пользуясь результатами того, что в рецензии названо «коллективным ахматоведением», старательно ссылаясь на свои источники. (Иногда, может быть, даже слишком старательно: стоило ли при разговоре об отношениях Ахматовой и Модильяни упоминать книгу Б.Носика «Анна и Амедео»? Если Зинаида Шаховская в одном интервью на вопрос о носиковской биографии Набокова, смеясь, отозвалась, что это просто «анекдот», о котором и говорить не стоит, то «ахматовская» книга плодовитого автора - уже «скверный анекдот». Зато упущена фундаментальная работа Августы Докукиной-Бобель, первой обнаружившей, что на неизвестных рисунках Модильяни изображена Ахматова.)

Но работа над следующими томами продолжается, и можно будет учесть замечания, которые, безусловно, поступят и от более компетентных, чем я, авторов. Вполне представляю себе где-нибудь в конце шестого тома раздел «Исправления и дополнения».

Укажу один «ляп» - тем более серьезный, что из него делаются далеко идущие выводы. Ссылаясь на надежные свидетельства П.Лукницкого, Н.Королева указывает, что знакомство Анны Ахматовой и Бориса Анрепа произошло в Вербную (собственно говоря, Лазареву) субботу Великого поста 1915 г. - 15 марта. А в примечании к стихотворению «Выбрала сама я долю», к стихам «Отпустила я на волю / В Благовещенье его», объясняется:

«...праздник Благовещенья Пресвятой Деве Марии (понедельник на пятой неделе Великого Поста, который в 1915 г. приходился на 10 марта)" (здесь и далее выделено мной. - НГ),

- откуда и делается вывод:

«Возможно, речь идет о Б.В.Анрепе и его отъезде на фронт, но дата Благовещенья не подтверждает это предположение".

Между тем (на страницах «РМ» мне даже совестно сообщать эту азбучную истину), Благовещенье - непереходящий праздник, всегда отмечаемый 25 марта по старому стилю. Так что Ахматова могла проводить Анрепа на фронт через десять дней после их знакомства (этому противоречит лишь сообщенное ею Лукницкому «через три дня» - возможно, метафорическое, т.е. «очень скоро, через несколько дней»).

Стремление превратить комментарии в «небольшие этюды» тоже не всегда себя оправдывает. Иногда автор, увлекшись «контекстом», забывает текст. Так, на мой взгляд, случилось со стихотворением «Смеркается, и в небе темно-синем...».

Н.Королева честно приводит комментарий М.Мейлаха из душанбинского издания «Стихотворений Анны Ахматовой» (1991):

«Храм Ерусалимский - церковь Входа Господня в Иерусалим, более известная под именем Знаменской, на площади Николаевского (Московского) вокзала",

- и отчасти соглашается:

«Вполне возможно, что Ахматова имеет в виду какую-то определенную церковь - многие детали стихотворения достаточно конкретны и рисуют вполне определенный пейзаж (...). Однако, возможно, образ имеет и отвлеченно-философское значение, восходящее к Библии".

Следует рассказ о храме Иерусалимском в Ветхом и Новом Завете, в стихах Гумилева, Блейка, Мандельштама, самой Ахматовой (под «храм» подверстываются и «ворота») - и вывод:

«В этом нравственно-философском библейском смысле понятие «храм Ерусалимский» предстает в завершающих ахматовское стихотворение строках 21-28: «И если трудный путь мне предстоит», то «легким грузом» на этом пути будет память о великолепии «храма Ерусалимского» прекрасных дней прошлого".

Но если не пересказывать стихотворение, а читать, то именно вслед за «определенным пейзажем» (город на закате) и «многими деталями» сказано:

И я подумала: не может быть,

Чтоб я когда-нибудь забыла это.

И если трудный путь мне предстоит,

Вот легкий груз, который мне под силу

С собою взять, чтоб в старости, в болезни,

Быть может, в нищете - припоминать

Закат неистовый, и полноту

Душевных сил, и прелесть милой жизни.

Право, Ахматова, религиозность и церковность которой Н.Королева справедливо отмечает, не нуждается в дополнительном «нравственно-философском библейском» осмыслении тех стихов, которые того не требуют. И храму иногда позволительно быть частью пейзажа.

Странное забвение текста - и в комментарии к стихотворению «Так отлетают темные души...». К стиху «Помнишь, мы были с тобою в Польше?» сообщено:

«Ахматова была в Польше (Вильно) с Н.С.Гумилевым в 1914 г., когда провожала его на фронт".

Это так, да только кто в 1914 (или, наоборот, в 1940, когда писалось стихотворение) воспринимал Вильно как «Польшу»?! (Даже для Мицкевича, между прочим, здесь была «отчизна-Литва».) Но, более того, сразу за этим следует: «Первое утро в Варшаве... Кто ты?» Конечно, мы знаем, что Ахматова вроде бы не была в Варшаве - ни с Гумилевым, ни с кем другим. Но что-то же означает эта Варшава? Увы, комментатор проходит мимо этого стиха.

Не будем продолжать - оставим критику ахматоведам, которые в большинстве своем отнюдь не снобы, а люди, не только горячо преданные творчеству Ахматовой, но и досконально его знающие. Отмечу в заключение лишь отсутствие алфавитного указателя стихотворений и именного указателя (при набитости комментариев именами - необходимого). Им полагалось бы быть в каждом томе.

Русская мысль» №4225, 4 июня 1998

Стокгольм лежит, как это легко обнаружить на карте, чуть южнее устья Невы и чуть западнее устья Вислы. Последнее замечание связано с пристрастиями не спецкора, но самого лауреата: его связи с Польшей и польской поэзией общеизвестны, а в эти дни ему к тому же привезли оттуда охапку прессы - официальной, включая знаменитый «Пшекруй», по которому все наше поколение училось читать по-польски* (что сейчас крайне смешит наших польских друзей), с целой полосой, посвященной Бродскому. С исторической родины прибыл наконец долго ожиданный «Новый мир» с публикацией шести стихотворений, вызвавшей гораздо более неистовые восторги у западной прессы, чем у автора.

В Стокгольме Иосиф действительно был окружен любовью, и, наверно, это помогло ему, с его больным сердцем, выдержать все утомительное великолепие «нобелевской недели».

В Нобелевской лекции, с которой наши читатели уже знакомы, Бродский словно сконцентрировал все, что имеет сказать, однако вновь и вновь: 8 декабря после лекции, 9-го после спектакля в Драматическом театре (инсценировки ленинградского процесса 1964 года), 11-го после чтения стихов в Доме культуры - ему приходилось отвечать, в основном, на те же вопросы, на которые он уже дал ответ в тексте лекции (то же происходило и во время многочисленных интервью). Он отвечал терпеливо, вновь и вновь повторяя свои сгущенные, но предельно ясные формулировки. Иногда все-таки вопросы были выводами из услышанного, а не просьбой заново разъяснить уже и так ясно сказанное. Но и выводы, как оказалось, могут быть полярно противоположными. Об этом свидетельствовали два вопроса, заданные после лекции: «Не кажется ли вам, что ваша критика Запада напоминает солженицынскую?» - и: «Почему это у вас получается, что все плохо только на Востоке?» На первый вопрос Иосиф ответил: «Да, пожалуй...», - на второй: «Думаю, что вы меня плохо прочитали» (лекцию он читал по-русски, шведский и английский переводы были розданы публике).

Кто слышал, как Бродский читает стихи, тот, взяв в руки текст, сможет приблизительно вообразить, как он читал лекцию. Это была та же его каденция, но без поддержки рифмы и метра полностью опирающаяся на смысловую и синтаксическую структуру текста. Напряженные повышения и падения (перед новым взлетом) голоса и тона с невероятной силой выявляли суть каждой фразы, оборота, слова. Слава Богу, это чтение было записано корреспондентами вещающих на СССР радиостанций и чуть ли не в тот же день пошло в эфир.

Все это «вокруг да около» не менее важно, чем сама нобелевская церемония, но все-таки главным днем было 10 декабря. 1700 человек заполнили Концертный зал; король, королева, восемь лауреатов, члены Шведской Академии, Шведской Академии наук, правления Нобелевского фонда сидели на сцене; на балконе над сценой играл Стокгольмский филармонический оркестр под управлением Николаса Клеобери; профессор Ларс Гилленстен, председатель правления Нобелевского фонда, произнес речь, посвященную трехсотлетию публикации ньютоновских «Оснований» - «книги, оказавшей решающее влияние на все области нашей западной культуры». Чередуемое с музыкой, началось вручение премий. Каждый лауреат стоя выслушивал обращенную к нему приветственную речь - Иосифа Бродского приветствовал проф. Стуре Аллен, постоянный секретарь Шведской Академии. И вот король вручил и нашему лауреату нобелевский диплом и медаль - на следующий день фотография этой сцены появилась на первых страницах важнейших стокгольмских газет, а «Свенска дагбладет» дала ее под заголовком «Король и диссидент».

После церемонии вручения в Городском зале состоялся банкет. 1200 человек - мужчины все во фраках; был, правда, один китаец - наверно, дипломат (другому бы не позволили) - в маоистской спецовочке. Советских ни дипломатов, ни журналистов не было, зато было немало эмигрантов.

Не будем описывать банкет, дабы не сбиться на арию «Каким вином нас угощали...», но было, честное слово, очень хорошо. Без дураков. Без чопорности и развязности. С веселым студенческим оркестриком, с серьезным студенческим хором, из рядов которого, впрочем, вырвался солировать пародийный «итальянский тенор». С балом после банкета (ах, как шведы отплясывали!) - и во время бала лучше всего удалось повидаться и поболтать с совсем усталым, но как-то светло расслабившимся, размягченным Иосифом.

А на следующий день еще было чтение стихов: шведские переводчики читали стихи по-шведски, Иосиф - по-русски. Магнитофоны теоретически были запрещены, но работали в большом количестве. Празднества продолжались.

12 декабря Иосиф Бродский отбыл в свой родной Нью-Йорк, но этого я уже не наблюдала, отбыв накануне в свой родной Париж.

«Русская мысль» №3704, 18 дек. 1987

* В интервью польскому журналисту Ежи Ильгу Бродский сказал, что, когда он был в ссылке, я подписала его на «Пшекруй», о чем я, естественно, уже успела позабыть. - Прим. 2004.

Иосиф приехал в Москву...

Нет, сначала приехал Илья Авербах (ныне - давно уже покойный) и привез стихи до того нам неизвестного поэта. Как раз тогда Алик Гинзбург готовил третий, ленинградский выпуск «Синтаксиса» - и стал первым издателем Иосифа Бродского. (Хотя и не его одного.) А я в этом участвовала как машинистка.

Иосиф приехал поздней осенью того же 60-го года, когда Алик уже сидел за «Синтаксис». Он позвонил мне, назвал себя - я сказала, что знаю, кто он, знаю его стихи. Мы разговаривали, гуляя по дождливым (так мне помнится - дождливым, а если забыла, то уже некому поправить) московским улицам, потому что у меня дома не было даже того пространства, какое было у него в Ленинграде, в ныне знаменитых «полутора комнатах». Разговаривали, разумеется, о стихах, о поэтах.

Разница в четыре года в том возрасте (20 и 24) весьма увесиста, к тому же я была в Москве уже «известная поэтесса», хоть и не успела напечататься в «Синтаксисе». Одним словом, приехал молодой поэт представиться мэтру. Тем не менее, на «вы» он ко мне обращаться, видимо, не хотел, а сразу на «ты» ленинградская воспитанность не позволяла. И разговаривал он на польский манер: «А каких поэтов Наташа любит?»

Мы договорились, что, как только я приеду на зимнюю сессию (я училась заочно на ленинградском филфаке), он меня познакомит со своими друзьями-поэтами.

Как оказалось, он был тогда среди них - или чувствовал себя - еще не вполне равным, мальчишкой. Или из гордости опасался, что ему могут указать такое место. Поэтому, хотя с Димой Бобышевым Иосиф познакомил меня сразу, к Рейнам повести не решился.

- Позвони им и скажи, что ты знакомая Сережи Чудакова.

Рекомендация довольно сомнительная (это оказалось неважно - меня там заочно знали). А о Чудакове Иосиф позднее написал «На смерть друга». Но тот выплыл из небытия - оказался жив.

И все-таки окончательно эта четверка поэтов - впрочем, кроме Димы, друга с первой минуты, - вполне признала меня только вслед за Ахматовой (Найман, конечно, и потом еще долго колебался). Но и правда, от множества написанного до 62-го года я мало что оставила в живых, зато к Ахматовой пришла со стихами что надо. У Лидии Корнеевны есть упоминание о том, как Бродский ночевал в Москве у Корниловых и проспорил всю ночь с Володей. А спорили они из-за меня - из-за моего «Бартока» («Концерт для оркестра»), который, впрочем, оба знали наизусть. Что не помешало Иосифу, когда в «Ардисе» он держал корректуру моей книги «Побережье» (честное слово, так и написано: «Корректор И.Бродский»), пропустить именно в этом стихотворении целую строку...

В 63-м году летняя сессия у меня была в мае, и я праздновала день рожденья в Ленинграде. Бродский пришел с подарком в виде экспромта: «Петропавловка и Невский без ума от Горбанев-ской». Уже в эмиграции, поздравляя его с очередным днем рожденья, я напомнила ему, что мы оба - Близнецы, только моя дата рождения - на два дня позже. Он задумчиво произнес, казалось бы, банальную фразу: «В мае родились - значит, нам маяться», - но прозвучало это совсем не банально.

В тех самых «полутора комнатах» он мне подробно - можно сказать, структурно - рассказывал еще лежавшего в черновиках «Исаака и Авраама». Например, про КУСТ - что будет значить каждая буква. Все точно как потом в поэме, но рассказывал. Это меня поражало: я не знала - и до сих пор плохо понимаю, - что стихи пишутся еще и так, что поэт заранее все знает и планирует. (Но можно вспомнить и пушкинские планы.)

Когда Иосиф уже был в ссылке, меня позвали читать стихи во ФБОН. И я там, помимо своих, прочла еще большой отрывок из «Исаака и Авраама». Я его «пропагандировала», и не только потому что он в ссылке.

Уже тогда для меня он стал «первым поэтом» среди нас, а после смерти Ахматовой - и просто первым. Сейчас у меня такое ощущение потерянности, как бывает, когда умер старший в роде.