Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

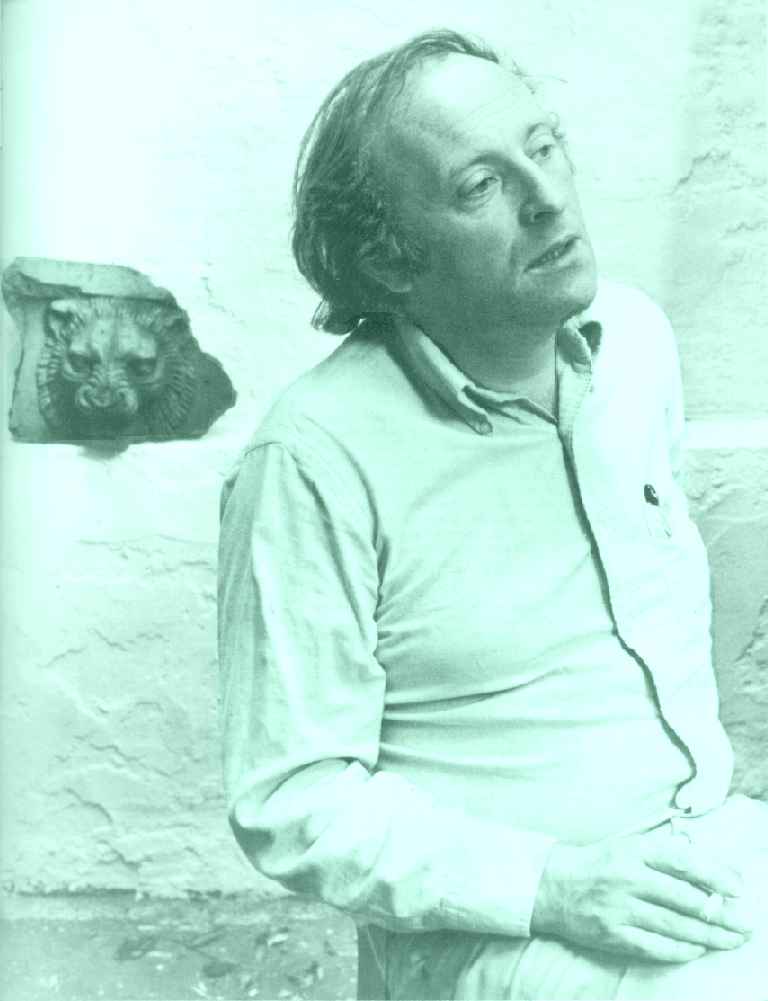

Иосиф Бродский. Фото М.Волковой. Год и место съемки не указаны.

Опубликовано в журнале:

«Звезда», 2005, № 5

К 65-ЛЕТИЮ ИОСИФА БРОДСКОГО

|

Иосиф Бродский

Кафе "Триест", Сан-Франциско

Стихи

Перевод: Льва Долгопольского

Язык оригинала: английский

КАФЕ "ТРИЕСТ", САН-ФРАНЦИСКО На этот угол Грант и Вальехо я вернулся, как будто эхо - к губам, которые снова предпочтут поцелую слово. Здесь ничто не меняют годы. Ни мебели, ни погоды. И похоже, любой предмет матереет, пока вас нет. Я наблюдаю, застыв на месте, в туманных окнах - движенья, жесты, надутых барахтающихся лещей в теплом аквариуме. Но вообще, река, к истоку текущая, делается слезой, а сущее - воспоминаньем; его ж разве кончиком пальцев прижмешь, как хвостик ящерки юркой, промелькнувшей в пустыне жаркой, чей обычный идефикс - обратить проезжего в сфинкс. Твоя загадка, мой рыжик! Лиловая юбка, лодыжек хрупкость! Твой слух, на диво воспринимающий "read" как "dear". Под какою дымкою бледной трепещет теперь трехцветный флаг, на мачту поднятый снова, настоящего-будущего-былого? К каким берегам по млечной воде дрейфуешь беспечно, бусы сжав, чтоб, случись, с дарами где-то встретиться с дикарями? Коль грехи нам отпустят наши, коли души способны даже с плотью в вышних порвать - в сем месте (разумею: Cafe Trieste), верно, также должна быть радость, словно встречи посмертной сладость там, где Петр на чай не берет и где я побывал вперед. Перевод с английского Льва Долгопольского

Источник: http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/5/bro14.html Анатолий Пикач"И ОТ ЧЕГО МЫ БОЛЬШЕ ДАЛЕКИ?..""Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитающего..." это начальные слова "Нобелевской лекции" Иосифа Бродского. Романтический ореол поэта-изгоя или терновый венец мученика и страдальца примерялс и к образу Мандельштама или Пастернака. Мандельштам, столь неотъемлемый в поэтической родословной Бродского, и впрямь был мучеником истории. Но как быть с тем, что вопреки романтической трактовке, навязанной историей, Мандельштам по самому своему духу был концептуально антиромантичен, что Пастернак, навек завороженный "чудом жизни", защищался как мог: "Если кто-нибудь думает, что я могу со стороны показаться "мучеником", то я не отвечаю за чужой бред и химеры..." Драматические обстоятельства биографии многое приоткрывают в творчестве художника, но многое и заслоняют. В каком-то высшем смысле унизительно представлять художника жертвой обстоятельств и самой истории. Его мир творится наперекор им. В Бродском как раз поражает исключительная независимость духа, вероятно, имеющая опору в масштабе дарования. Это достоинство частной жизни духа не исключает, а полагает при себе политические воззрения и обстоятельства. Но высший дар невыводим из них. Он сам их предвосхищает. Листаю юношеские стихи Бродского. Далеко до изгнания, но "Стансы городу": "Да не будет дано умереть мне вдали от тебя" "На Васильевс кий остров я приду умирать". "Чужбина так же сродственна отчизне..." Мотив не отпускает. Но это и нечто большее, что всегда при Бродском и слышащем его читателе изначальное сиротство человека, заброшенно го в мир, в любую его точку. Он так оказался непредсказуем в своем даровании и огромен в космической метафизике, что кажется иногда пришельцем ниоткуда. Но он отсюда, и запомнился многим таким, как и покойной ныне Татьяне Галушко, писавшей вослед изгнаннику: Прощай. Просторно памяти вдвойне Не рвется, и, быть может, будет кстати вернуться на миг из олимпийс кой надмирности в "питерскую" предысторию еще безвестного юноши. Даже топонимика его ранних стихов взывает к этому. Многие из нас жили на одном пятачке. С ним можно было столкнуться на улице Пестеля. Оказывается, в детстве мы бегали в "Спартак" на одни и те же трофейные фильмы. У него это аукнется двадцатью сонетами к Марии Стюарт. В пивном баре на углу Невского, прославленном еще "Столбца ми" Заболоцкого, спорили о стихах... Там спорили, не знакомясь. Мы разного поэтического круга, но все пересекается. Я чуть наслышан этот неплохо начинает. Но горд за свое лито, где начинали не хуже Соснора, Кушнер, Гордин, Битов, а устная молва вовсю склоняет нашего Горбовского. Конечно, у этого преддвери есть тоже свое преддверие, чуть ли не отроческое. Как водится, в первых и еще наивных стихах он жалеет бездомного кота: "У него замерзли лапы, точно так же, как стынут ноги..." Да и памятник Пушкину: "В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедестале". Все это легко вынести за скобки, но заметим в данном случае очень земные корни феномена Бродского. Может быть, и в поздних его стихотворениях с их надмирным холодом глубоко упрятана тоска по человеческому теплу. Кто сумеет ее расслышать? Семнадцатилетнего Бродского Яков Гордин пристроит в геологичес кую экспедицию. И вот зычный отклик на геологическую романтику тех лет, который тоже останется за скобками: "Ломись через все завалы. Таскайся по всем болотам. Карабкайся на перевалы. Иди. Такова работа". Но интересно все-таки, что это чистейшее и сиюминутное эхо Горбовского, писавшего тогда: "Так вот какая ты, работа... Я пью Амур посредством банки из под томата и трески..." Горбовскому посвящаются стихи. Прямо как бы с уст Горбовского подхвачено шуточное "Посвящение ларьку": "Что лучше пива натощак и маленькой прогулки". "Поэт, как волк, напьется натощак...", пишет в том же 1962 году Николай Рубцов в мучительном размежевании с поэтической богемой. Но так и устроена "поэтическая кухня". Одни и те же словечки витают в воздухе и соревновательно подхватываются. "Мадам, уже падают листья", привязчиво звучал в те дни впервые услышанный Вертинс кий. "Ах, почему вы курите, мадам", ерничал в духе Горбовского Рубцов. "И удивляюсь и грущу, мадам..." вторит чуть позже Бродский и бросает реплику: "Служенье муз чего-то там не терпит..." иронический вывод Бродского из этих первых уроков. Я не случайно начал с того, что в целом ему окажется чуждо. Но двадцатилетний Бродский, как это ни удивительно сейчас, взрастал на рубеже шестидесятых из вкусов и пристрастий своего времени. Был отзывчив на все, брал прививки у разных манер. И не в этом ли секрет его позднейшей политональности, в которой Бродскому нет равного? "Я заражен нормальным классицизмом", как снег на голову заявил тогда же Бродский. Но это особый классицизм, тот самый, который "гулял по лезвию ножа". И дичок ерничества уже привит к его стволу. И иронические пассажи про "мадам" и "служенье муз" как раз из этой декларации. Классика мешалась с тем, что под рукой. Стихийное обэриутство, щедрое хохмачество Уфлянда... Горбовский уже набренчал свое (или не свое) потерявшее в народе след авторства "Когда качаются фонарики ночные...". И стоит ли удивляться, что высокая поэзия Бродского не боится "приблатненности"? Отсюда и в поздней феерии и гротескной фантасмагории "Представление" раскованность и рискованность частушечного лада: "Хорошо, утратив речь, встать с винтовкой гроб стеречь", "Не смотри в глаза мне, дева: все равно пойдешь налево", "Пролетарии всех стран маршируют в ресторан"... Но за бравадой "на дивном веселе" у Горбовского трагично маячил "обугленный пенек" человеческой фигурки. Отважившись заглянуть в самое сердце мирозданья, он вдруг ужаснулс своему фантастическому одиночеству. И этот бесстрашный жест близок Бродскому. Он также заглянул в самое сердце мироздания, но не нашел в нем христианского утешения, как поздний Горбовский. Он заглянул туда, как в пропасть. И в этом ключ ко всему, что мы позже прочтем у Бродского. Стихи Бродского, легко подцепляющие житейскую эмпирику, устремляются всем своим существом за ее видимые пределы. Даже так: "Из какой-то неведомой дали засвистит молодой постовой"... Еще в 1961-м он пишет: "Двадцатый век безумное спортсменство", "Вся жизнь моя неловкая стрельба по образам политики и секса", но уже в 1962-м его куда более манят "неведомые дали". В его "нормальный классицизм" вторгаются и "вечерние призраки" романтической баллады: Под вечер он видит, застывши в дверях: Или еще: "Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам... Кто там скачет, под хладною мглой, кто мчится под хладною мглой, говорю...", "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны", откликается опять Рубцов, не в ерничестве уже, но в ключе балладного таинства. "Кожинову и компании повезло, заметит впоследствии заокеанский летописец тогдашнего андеграунда К. Кузьминский, что Рубцов погиб, а то бы он мог невпопад сказать, что лучшим поэтом считает Иосифа Бродского..." Вернем его на минуту в русскоязычный контекст, из которого он вырос и который стремительно перерос. В тот момент в поэзии дает знать о себе новый и общий для многих импульс отталкивания от злобы дня "шестидесятников" к бытийной глубинности. От аудиторной, "громкой" поэзии к "тихой", как ее тогда окрестили. Но сам этот общий импульс тоже был внутренне разнород ный. В балладе, окликающей Рубцова, была строка: "Но еловая готика русских равнин поглощает ответ"... Зрение, немыслимое и чужое дл Рубцова, но естественное в культурологическом "инвентаре" Бродского. Каждый решал свою творческую задачу. Критики в то врем часто ссорили бытийное и бытовое во имя утверждения бытийного. Бродскому же просто необходимо было ввести бытовую эмпирику "начинкой" в загадочный бытийный ореол, как в балладе "Холмы". "Внизу у кино калеки ждали грузовика", "Окурки, спички и вилка прикрыты были песком. Чернела вдали бутылка, отброшенная носком". И туманный, нездешний колокольный звон от Жуковского осенял это распитие: "Колокол звякал в церкви: электрик венчался там..." В эмпирической подоплеке угадывается сюжет изуверского убийства в послесвадебной пьянке. Туманная балладная символика о жизни и смерти, молчаливом двойничестве, рассекаемом пополам. Совершенно невероятна в Бродском интенсивность поиска. Методом проб и ошибок? Так змея сбрасывает кожу. Опробуемые системы сменяют друг друга и даже соседствуют. Вспомним, как Маяковский в Бутырке опробовал бальмонтовские "алгоритмы". В этом случае еще не поэт пишет себя при помощи системы, но она сама себя пишет при помощи поэта. Не так ли в первый момент у Бродского, скажем, с балладой? Но он быстро осваиваетс в системе, делает ее своей. Он мог бы освоиться в каждой из них и обосноваться, как это делали другие. И, видит бог, в каждой остаться замечательным поэтом. Хот бы в любовной лирике, которой он "сорил" щедро, но походя, походя, но в страстном заклинании рефрена: "Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова... Все равно ты не слышишь, как опять здесь весна нарастает..." Боже мой, все равно, все равно за тобой не угнаться, Его влечет этот магически властный распев, но еще больше раскат большого замысла с универсальной концепцией бытия, хотя и распев, как кажется, не ведает конца. "Петербургский роман", "Шествие", "Зофья", "Горбунов и Горчаков" большие полотна, питаемые прежде всего классической традицией поэзии нашего города, с героем, след которого теряется в его зыбком и бездонном мареве: Всего страшней для человека Какого века? Да любого. В стихах Евгению Рейну: "Прости, о Господи... как сына века, верней всего, как пасынка его". Вот еще где начинаетс сиротское скитание по векам... Но удивительно, как Бродскому, в отличие, например, от Кушнера трудно вписать родство с городом в классическую традицию, как ему тесно в пушкинском ямбе, как стих выплескивается из него и размазыва ется. Гораздо больше здесь того, что пришло с Достоевским и символис тами фантасмагории и арлекинады, раскрученной на карусели двойничества. Вмешательства инфернальных сил. И психоаналитики, закручивающей водовороты и воронки подсознательных импульсов. Эти "петербургские повести" заслуживают отдельного анализа. В крупных вещах Бродскому не удалось, как точно выразилс С. Лурье, "вписать безупречно в окружность сюжета свою многоугольную логику". Но и "единый план" замысла благо. И в "многоугольности" многое наработано впрок. Петербургская тема у Бродского замечательно смешивалась с тем, что было под рукой. Кто не помнит, как молодежь того времени бредила "Хэмом", только что ей явленным? По ком звонит колокол? Пожалуйста: "Звони, звони по мне, мой Петербург, мой колокол пожарный". И тут же парафраз прощального пушкинского напутствия "жизни младой": Пускай легко рыдает ветер резкий, Как это в духе Бродского. Умиротворяющее напутствие в иной регистр. Резким рывком в крик. Припомните его, читая позднейшее ключевое "Осенний крик ястреба". Бродский с первых же попыток пробует трагедийную ноту. Простейший путь к ней был через романтический мотив противостояни личности поэта и мира. Через эффектный романтический жест! Поправоч ный коэффициент к пушкинскому "Памятнику": Я памятник себе воздвиг иной! И вот еще один парадокс, или загадка, Бродского. Такая романтическая позиция давно уже вырождалась в позу. Эффектную позу противостоя ния. Ее архаичность хорошо разъяснил нам в "Охранной грамоте" Пастернак. Ее непродуктивность разъясняла, и весьма убедительно, Лидия Гинзбург, сильно влиявшая на всех нас и, в частности, на Кушнера. "Мне дорог гул вечерней школы...", предполагалось у Кушнера, что художник на земле разделяет с малыми смертными общую участь. Его же духовный избыток его домашнее, приватное дело. "Как человек частный..." это уже нотка позднего Бродского. И позволил он себе прийти к ней своим очень окольным путем. А в ту пору он живет романтически надменным чувством исключительности поэта. Вопреки несостоятельности этой позиции, разъясненной Гинзбург и Пастернаком. Впрочем, Пастернак делал исключение для Маяковского. Не логикой рассуждений, но вопреки ей исключительной силой дарования. То же исключение с той же поправкой сделала история и для Цветаевой, небезразличной Бродскому. Думаю, и для него самого. Он не ждал робко признания со стороны. Он сам себе ощущал цену. Он не стеснял эту силу учтивой мерой соизмеримости с другими. Это была сила голосового напора и сила выражения. Но и сила полного порабощения поэзией, когда она становится формой существования. Я не знаю равного Бродскому по творческой интенсивности. Кто еще к двадцати пяти годам имел такой запас рукописей, в которых испробова но все? Это и сила "вширь", как бы подрывающа себя на главном направле нии удара. Я сказал о романтическом высокомерии? Оно случается, но как замечательно осложняется в модуляциях чувства. То в порыве: "цепляться снова за людей". То в одиночестве на тихой ноте: "Как хорошо, что некого винить..." Романтическая поза уйдет, но сослужив службу. Она проложит простейший путь к трагедийности, чуждой лирике других. Но и сама трагедийность со временем будет менять очертания. Она будет уходить от крика. Крика ястреба никто, кроме него самого, не слышит. Эту внешнюю (!) бесстрастность иные сочтут за холод, неумолимое "охлаждение" дарования. Но напомню классическое блоковское признание, в котором ключ к этой метаморфозе: "Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и об игре трагической страстей повествовать еще не жившим". Не кричать, заметьте, не рыдать, но возвыситься до стоического мужества, в глубине которого пульсирует живой человеческий ток. Но ранний-то Блок завораживал музыкой. Живой страстью, звучавшей в ней. Иная музыка у Бродского, но романтический голос живой страсти, подобно голосу крысолова, ведет за собой. Этот Бродский особо импонирует читателю, который безотчетно идет на голос. "Мой голос для тебя..." "Мой голос, торопливый и неясный, тебя встревожит горечью напрасной..." Но Бродский не просто подхватывает классический романс. Кто из нас опять-таки не помнит увлечение тех лет Лоркой? Для Бродского это увлечение становится формообразующим. Он прививает русской поэтической речи испаноязычный распев. Прививает очень органично. Но, как замечательно сказал поэт Константин Вагинов: Не в звуках музыка. Она И музыка раннего Бродского не в чистой мелодике, но в смутном, сомнамбулическом кружении образов, почти теней... Как в "Рождествен ском романсе" двадцатидвухлетнего поэта с посвящением Рейну: Плывет в тоске необъяснимой При этом рефрен кружит вас в плену фантасмагории ночного города, и вы безвольно отдаетесь этому плену: Плывет в тоске необъяснимой И все тот же плен: "Плывет в тоске необъяснимой" "Плывет в тоске замоскворецкой..." А между тем, если бы вы его прервали на стоп-кадре, то вдруг уловили, что "мертвецы" и "седоки" такси пришли откуда-то от балладных всадников. Так просачиваются друг в друга пласты разных поэтических проб. Взаимообогащаются. Эта диффузи вырабатывает единый, очень гибкий стиль Бродского. Так затеваетс как будто бы непритязательная песенка: "Ты плыви, мой трамвай, ты кораблик, кораблик утлый, никогда и не будет с тобою кораблекрушенья..." И вдруг оказывается: его пассажиры плывут "в современной песенке общественных отношений". И не режет уха эта "песенка", а виртуозно разматывается в "Речи о пролитом молоке": "К нам не плывет золотая рыбка. Маркс в производстве не вяжет лыка..." Вещи больше, чем их оценки. Иронические пассажи, медитации, крупицы житейской и психологической прозы все это в разных жанровых вариациях идет в соседстве с музыкой, но и хочет войти в нее. "Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья, вечный путь, вечное лоно, вечная церковь...", распев церковного речитатива, но его рефрен втягивает в стихотворение и реальный пейзаж предместья: "Вдоль коричневых заборов, вдоль трамвайных линий, мимо стволов зачахших, каждый помнит четырехугольники фабрик, на рассвете их дым утлый..." Вы слышали когда-нибудь такой молебен по тем, кого ежедневно поглощают ненасытные жерла этих фабрик? "Все встают, никто не остается в постели, каждый говорит другому: оденься, все встают, каждый моет лицо, каждый ест, каждый сходит вниз, держась за перила, все встают, вечную песню кричат младенцы, младенцы, младенцы, все встают, словно в Судный день, по свистку, по трубе Гавриила". Или в данном случае по трубе негритянского музыканта Диззи Гиллеспи: "Джаз предместий приветствует нас..." Тоже общее увлечение той поры, и опять у Бродского оно становится формообразующим. Стихи получают тембровые пометы: "для голоса и кларнета" или "для сакс-баритона"... Блюз дитя музыки, но отчасти и поэзии. Он сохраняет в себе след церковного речитативного распева, и его кружева много прихотливее романсового или испаноязычного распева. Мы словно петляем в лабиринте и закоулках импровизации, как можно петлять по улочкам предместья. Сыном предместья называет себя поэт. Какого предместья? В нем есть питерские приметы, но отчего бы и не Гарлем, да и любое на свете предместье, озаренное из глубины предания звездой Вифлеема "Богоматери предместья...". Так, вырастая из отечественных корней, стихи Бродского все более порываются за пределы отечественной традиции в ее привычном очертании. Ему настолько тесно в ее классических рамках, что посвящения Ахматовой довольно-таки обесцвеченны именно невольным попаданием ей в тон. Учтем только, что и Ахматова, которую долгие годы жгла обида сгоряча брошенной фразы о "поэтессе местного, царскосельского значения", после бесед с Исайей Берлиным и в последние годы сама по-новому могла увидеть свой масштаб. В контексте всей русской, но и мировой культуры. Говорят иногда, что с отъездом Бродский как поэт неузнаваемо переродился. На первый взгляд это так, но нити "перерождения" тянутся из молодости. Из навыка музыкальной "партитурности" стихов, хотя изменитс сама партитура. И из метафизики жизни и смерти в "Джоне Донне", "Исааке и Аврааме" или стихах на смерть близкого ему по духу Элиота, написанных до двадцати пяти, но разбираться в этом лучше в ряду позднейших зрелых вещей. Это прорыв молодого поэта в свое будущее. Но и то, что осталось в прошлом, осталось в поэзии. Вот что удивительно: оборвись Бродский на 60-х годах его поэзия уже заняла бы свое место в нашем поэтическом фонде. Ну, а новый Бродский? Не отречение от отечественной традиции видится мне в последующих его стихах, а расширение ее территории. Но, конечно же, вряд ли самый ранний Бродский узнал бы в лицо самого позднего. "НЛО", № 14, 1996 |

Источник: http://www.ruthenia.ru/60s/brodsk/pikach.htm

| Биография Бродского, часть 1 | Биография Бродского, часть 2 |

|

Деград