ВОСПОМИНАНИЯ

-

-

-

-

-

- Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слёз, будто баба их держала всё время наготове.

-

-

-

-

-

-

-

-

- Платонов

-

-

-

-

-

- Только то крепко, подо что кровь протечет.

Только забыли, негодяи, что крепко то оказывается не у тех, которые кровь прольют,

а у тех, чью кровь прольют.

Вот он — закон крови на земле.

- Только то крепко, подо что кровь протечет.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Достоевский. Из записных книжек[1]

-

-

-

-

-

Майская ночь

Дав пощёчину Алексею Толстому[2], О.М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» — спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдём посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи [3]: «А после на дровнях, в сумерки, В навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?» Но этого путешествия ей совершить не пришлось: «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец её забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лёва [4] — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело — он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: всё шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и ещё на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», когда однажды опоздал поезд и — «Что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились весёлыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе поэтов. «Цыц, — кричала я. — Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский[5] и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О. М. отправился к соседям раздобыть что нибудь на ужин Анне Андреевне… Бродский устремился за ним, а мы то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке — газа ещё не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к гостье покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. "Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне. — Пошли бы лучше на какое нибудь заседание посидели… " Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоём, предоставив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто. На какую то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это ещё не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог.

Я по привычке ждала «Здравствуйте!», или «Это квартира Мандельштама?», или «Дома?», или, наконец, «Примите телеграмму»… Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О. М. «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт.

Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали? — повторяла дочь за отцом. — Ведь этим они подводили и себя, и нас!»… А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготовляют динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распоряжавшийся обыском, насмешливо на него поглядел: «Можете идти домой», — сказал он. «Что?» — удивленно переспросил Бродский. «Домой», — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услыхав стук, не успели уничтожить каких нибудь рукописей.

Примечания- ^ Эпиграф отсутствует в первых изданиях книги в издательстве Чехова, 1970, и YMCA-PRESS 1982/85. (DS)

- ^ К с. 4. Незадолго до ареста, в апреле 1934 г., Мандельштам ездил в Ленинград, где случился упоминаемый при начале книги инцидент с А. Н. Толстым. Поводом к нему было поведение Толстого во время общественного суда, состоявшегося ещё 13 сентября 1932 г. по делу Мандельштама с С. П. Бородиным, тогда поэтом, выступавшим под псевдонимом Амир Саргиджан. Суд под председательством Толстого вынес двусмысленное решение, осуждавшее обе стороны (дело, в частности, шло о побоях, нанесенных Н. Я. Мандельштам). «…Саргиджан выдвигался писательской организацией — и на суде и в приговоре общественно профсоюзного суда — как исполнитель особого писательского, наподобие официального, правосудия», — писал Мандельштам в адрес Московского горкома писателей, сообщая о своем выходе из организации, «допустившей столь беспримерное безобразие». На литературно общественном фоне тех лет симптоматичным было интервью Толстого («О себе»), появившееся в печати по случаю его 50 летия: чтобы «в новую эпоху стать новым писателем», — на собственном примере ставилась там задача, — требуется «перейти из мира гуманитарных идей в мир идей диалектического материализма… и не все еще до сих пор освободились от детских очков гуманитарного мироощущения. Эпигонский гуманизм будет тлеть до тех пор, покуда у нас еще живет „серый помещик"» (Лит. газ. 1933. 29 янв.). По поводу самого инцидента известно письмо адрес, направленное Толстому 27 апреля 1934 г. президиумом Ленинградского оргкомитета ССП. В этом письме поступок Мандельштама оценивается как «истерическая выходка человека, в котором до сих пор живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды» (ИМЛИ, ф. А. Н. Толстого). Арест Мандельштама в ночь с 13 на 14 мая 1934 г, совершается на его квартире в писательском кооперативном доме № 5 по улице Фурманова (б. Нашекинский пер., дом снесен в 1978 г.). Из упоминаемых в книге лиц там жили М. А. Булгаков, С. А. Клычков, С. И. Кирсанов, писатель юморист В. Б. Ардов с женой Н. А. Ольшевской. Мандельштамы переехали в только что отстроенный дом в августе 1933 г.

- ^ Так появились стихи… — Цитируются строчки А. Ахматовой из стихотворения «Я знаю, с места не сдвинуться…» (1939).

- ^ Лёва — сын А. Ахматовой Лев Николаевич Гумилёв.

- ^ Давид Григорьевич Бродский (1895-1966) поэт-переводчик.

© Nadezhda Mandelstam. Non-commercial.

Источник: http://www.wikilivres.info/wiki/index.php/Майская_ночь_(Н._Мандельштам)

Свидание

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант — высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой то комнате или боковом проходе. Я ещё успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой «внутренней» профессии ещё до того, как я замечаю их взгляд — голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей — я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом — первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс.

Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, «внутри» приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры, будто, разделены на секторы и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: «Как не страх? А что ещё?» Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина. Рассказы о технической оснащенности — они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации, — прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на «упрощенный допрос»БкуаЮ [16]…в связи с переходом на «упрощенный допрос». — Ещё 1 декабря 1934 г. (в день убийства Кирова) Сталиным было продиктовано постановление Президиума ЦИК об ускоренном, упрощенном и окончательном рассмотрении дел обвиняемых в терроре. В 1937 г. (14 ноября) изданием чрезвычайного закона вводился «упрощенный порядок судопроизводства» по отдельным пунктам статьи 58 Уголовного кодекса (саботаж, терроризм, вредительство). Этими законами устранялись гласность судебного разбирательства, участие в нем сторон, запрещались обжалования и ходатайства о помиловании. «…Применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б)» (телеграмма Сталина, зачитанная на XX съезде партии). 29 июля 1936 г. «была принята секретная инструкция о допустимости любых методов следствия в отношении шпионов, контрреволюционеров, белогвардейцев, троцкистов и зиновьевцев» (Горелов И. Николай Бухарин. М., 1988. С. 166).</ref>. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно, — сказала та же Анна Андреевна, — шапочку ушаночку и фьють — в тайгу». Отсюда: «Там, за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей Тень мою ведут на допрос»… [1]

Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание — в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество — Христофорович[2]. Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. О. М. страшно сердился на все подобные сопоставления — он считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда то нам пришлось из за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да ещё в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О. М. этим ужасно тяготился — ведь это почти святотатство! — и под первым же предлогом сбежал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсуждать с ним отчество Христофорыча я не решилась.

Свидание состоялось при Христофорыче — я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств — «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чьё? Мамино… Когда она приехала? Я назвала день. «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приёмы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама по себе. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила. Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, О. М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки — у всех, сидевших и не сидевших, — и мы умеем использовать «последнюю возможность быть услышанным» [3] . О. М. в «Разговоре о Данте» приписал эту потребность Уголино… Но это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. О. М. во время свидания находился в лучшем положении — я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось и ни одно слово не пропало даром.

О. М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвёртой строке: «Только слышно кремлёвского горца — Душегубца и мужикоборца»… Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О. М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки все возможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл «беспрецедентным контрреволюционным документом», а меня соучастницей преступления: «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности… Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верху, — первая милость… Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала[4] — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение… И тут Христофорыч предложил мне сопровождать О. М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если б я отказалась.

Какая бы выстроилась очередь, если бы в 37 м, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами!… Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи рядом с падчерицами… А может, и нет… Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибают соседи, уцелевшие тешат себя знаменитым вопросом «За что его взяли?» и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины — ведь именно они подлинные хранительницы домашнего очага — с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лиля Яхонтова в 37 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом»… Своей святой верой она, может, отсрочила на несколько лет гибель мужа — он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 53 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, «вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста»… Да ещё дорожная спутница 57 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны — ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает… Причинность и целесообразность — основные категории нашей потребительской философии.

-

^ «Там за проволокой колючей…» — Цитируются (неточно) строки из эпилога «Поэмы без героя» А. Ахматовой:

- А за проволокой колючей,

- В самом сердце тайги дремучей

- Я не знаю который год

- Ставший горстью лагерной пыли,

- Ставший сказкой из страшной были

- Мой двойник на допрос идёт…

- ^ …у следователя было традиционное в русской литературе отчество… — Отчество Христофорович носил гр. А. X. Бенкендорф, шеф жандармов в пушкинское время и начальник ведавшего политическим сыском Третьего отделения императорской канцелярии. Полное имя следователя, о котором идет речь, — Николай Христофорович Шиваров. Через возглавляемый им следственный отдел проходили дела Н. Клюева, В. Кириллова и других поэтов и писателей (сообщено И. С. Поступальским). В конце 30 х гг. был репрессирован и в начале 40 х покончил с собой в лагере.

- ^ Цитата по памяти, «Разговор о Данте», с. 41. — Здесь и далее примечания Н. Я. Мандельштам 1977 г.

- ^ …в лагерь на строительство канала… — На канал Москва — Волга, начатый стройкой сразу по завершении Беломоро Балтийского канала в 1933 г.

© Nadezhda Mandelstam. Non-commercial.

Источник: http://www.wikilivres.info/wiki/index.php/Свидание_(Н._Мандельштам)

— «Пора подумать, — не раз говорила я Мандельштаму, — кому это все достанется… Шурику?» — Он отвечал: «Люди сохранят… Кто сохранит, тому и достанется». — «А если не сохранят?» — «Если не сохранят, значит, это никому не нужно и ничего не стоит»… Ещё была жива любимая племянница О. М., Татька, но в этих разговорах О. М. никогда даже не упомянул её имени. Для него стихи и архив не были ценностью, которую можно завещать, а, скорее, весточкой, брошенной в бутылке в океан: кто поднимет её на берегу, тому она и принадлежит, как сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар. О. М. обрекал свои стихи и прозу на «дикое» хранение, но если бы полагаться только на этот способ, стихи бы дошли в невероятно искаженном виде. Но я случайно спаслась — мы ведь всегда думали, что погибнем вместе, — и овладела чисто советским искусством хранения опальных рукописей. Это не простое дело — в те дни люди, одержимые безумным страхом, чистили ящики своих письменных столов, уничтожая всё подряд: семейные архивы, фотографии друзей и знакомых, письма, записные книжки, дневники, любые документы, попавшие под руку, даже советские газеты и вырезки из них. В этих поступках безумие сочеталось со здравым смыслом. С одной стороны, бюрократическая машина уничтожения не нуждалась ни в каких фактах и аресты производились по таинственному канцелярскому произволу. Для осуждения хватало признаний в преступлениях, которые с легкостью добывались в ночных кабинетах следователей путем конвейерных или упрощенных допросов. Для создания «группового» дела следователь мог связать в один узел совершенно посторонних людей, но всё же мы предпочитали не давать следователям списков своих знакомых, их писем и записок, чтобы они не вздумали поработать на реальном материале… И сейчас, по старой памяти, а может, в предчувствии будущих невзгод, друзья Ахматовой испугались, услыхав, что в архивы проданы письма её читателей и тетради, куда она в период передышки начала записывать, кто, когда и в котором часу должен ее навестить. Я, например, до сих пор не могу завести себе книжку с телефонами своих знакомых, потому что привыкла остерегаться таких «документов»… В нашу эпоху хранение рукописей приобрело особое значение — это был акт, психологически близкий к самопожертвованию, — все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто то бережно хранит вопреки всему эту горсточку человеческого тепла. О. М. был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право на наследование дает этот единственный возможный у нас знак уважения к поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и ещё будет жить… Мне удалось сохранить кое что из архива и почти все стихи, потому что мне помогали разные люди и мой брат Евгений Яковлевич Хазин. Кое кто из первых хранителей погиб в лагерях, а с ними и то, что я им дала, другие не вернулись с войны, но те, кто уцелел, вернули мне мои бумаги, кроме Финкельштейн Рудаковой, которая сейчас ими торгует. Среди хранителей была незаконная и непризнанная дочь Горького, поразительно на него похожая женщина с упрямым и умным лицом. Многие годы у нее лежала «Четвертая проза» и стихи. Эта женщина не принадлежала к читателям и любителям стихов, но, кажется, ей было приятно хранить старинные традиции русской интеллигенции и ту литературу, которую не признавал её отец. А я знала наизусть и прозу, и стихи О. М. — могло ведь случиться, что бумаги пропадут, а я уцелею, — и непрерывно переписывала (от руки, конечно) его вещи. «Разговор о Данте» был переписан в десятках экземпляров, а дошло из них до наших дней только три.

Сейчас я стою перед новой задачей. Старое поколение хранителей умирает, и мои дни подходят к концу, а время по прежнему удаляет цель: даже крошечный сборник в «Библиотеке поэта» и тот не может выйти уже одиннадцать лет (эти строки я пишу в конце декабря 1966 года). Все подлинники по прежнему лежат на хранении в чужих руках. Мандельштам верил в государственные архивы, но я — нет: ведь уже в начале двадцатых годов разразилось «дело Ольденбурга», который принял на хранение в архив Академии наук неугодные начальству документы, имевшие, по его словам, историческую ценность; притом мы ведь не гарантированы от нового тура «культурной революции», когда снова начнут чистить архивы. И сейчас уже ясно, что я недоживу до издания этих книг и что эти книги не потеряли ценности, отлеживаясь в ящиках чужих столов. Вот почему я обращаюсь к Будущему, которое подведет итоги, и прошу это Будущее, даже если оно за горами, исполнить мою волю. Я имею право на волеизъявление, потому что вся моя жизнь ушла на хранение горсточки стихов и прозы погибшего поэта. Это не вульгарное право вдовы и наследницы, а право товарища черных дней.

Юридическая сторона дела такова: после реабилитации по второму делу меня механически, как и других вдов реабилитированных писателей, ввели в права наследства на 15 лет (до 1972 года), как у нас полагается по закону. Вся юридическая процедура происходила не в Союзе писателей, а просто у нотариуса, и потому мне не чинили никаких препятствий и все произошло, как у людей. Юридический акт о введении в права наследства лежит в ящике стола, потому что я получила оседлость, а до этого я около десяти лет держала его в чемодане. Теоретически я могла бы запретить печатать Мандельштама — положительный акт: разрешить — не в моей власти. Но, во первых, со мною никто не станет считаться, во вторых, его все равно не печатают и лишь изредка какие то озорные журнальчики или газеты возьмут и тиснут случайную публикацию из своих «бродячих списков» — ведь, как говорила Анна Андреевна, мы живем в «догутенберговской эпохе» и «бродячие списки» нужных книг распространяются активнее, чем печатные издания. Эти журнальчики, если будет их милость, присылают мне за свои публикации свой дружеский ломаный грош, и я ему радуюсь, потому что в нём веянье новой жизни… Вот и все мои наследственные права, и, как я уже сказала, со мной никто не считается. И я тоже ни с кем и ни с чем не собираюсь считаться и в своем последнем волеизъявлении веду себя так, будто у меня в столе не нотариальная филькина грамота, а полноценный документ, признавший и утвердивший мои непререкаемые права на это горестное наследство.

А если кто задумает оспаривать моё моральное и юридическое право распоряжаться этим наследством, я напомню вот о чем: когда наша монументальная эпоха выписывала ордер на мой арест, отнимала у меня последний кусок хлеба, гнала с работы, издевалась, сделала из меня бродягу, выселяла из Москвы не только в 38, но и в 58 году, ни один человек не изволил усумниться в полноте моих вдовьих прав и в целесообразности такого со мной обращения. Я уцелела и сохранила остатки архива наперекор и вопреки советской литературе, государству и обществу, по вульгарному недосмотру с их стороны. Есть замечательный закон: убийца всегда недооценивает силы своей жертвы, для него растоптанный и убиваемый — это «горсточка лагерной пыли», дрожащая тень Бабьего Яра… Кто поверит, что они могут воскреснуть и заговорить?… Убивая, всякий убийца смеётся над своей жертвой и повторяет: «Разве это человек? разве это называется поэтом?» Тот, кто поклоняется силе, представляет себе настоящего человека и настоящего поэта в виде потенциального убийцы: «Этот нам всем покажет»… Такая недооценка своих замученных, исстрадавшихся жертв неизбежна, и именно благодаря ей позабыли обо мне и о моей горсточке бумаг. И это спасение наперекор и вопреки всему дает мне право распоряжаться моим юридически оформленным литературным наследством.

Но юридическое право иссякает в 1972 году — через пятнадцать лет после «введения в права наследства», которыми государство ограничило срок его действия. С таким же успехом оно могло назвать любую другую цифру или вообще отменить это право. Столь же произвольна выплата наследникам не полного гонорара, а пятидесяти процентов. Почему пятьдесят, а не семьдесят или не двадцать? Впрочем, я признаю, что государство вправе как угодно обращаться с теми, кого оно создало, вызвало из небытия, кому оно покровительствовало, кого оно ласкало, тешило славой и богатством. Словом, купило на корню со всеми побегами и листьями. Наследственное пятнадцатилетие в отношении нашей литературы — лишь дополнительная милость государства да ещё уступка европейской традиции.

Но я оспариваю это ограничение пятнадцатью годами в отношении к Мандельштаму.

Что сделало для него государство, чтобы отнимать сначала пятьдесят, а потом все сто процентов его недополученных при жизни гонораров да ещё распоряжаться его литературным наследством с помощью своих писательских организаций, официальных комиссий по наследству и чиновников, именующихся главными, внешними и внутренними редакторами? Они ли — бритые или усатые — гладкие любители посмертных изданий — будут перебирать горсточку спасённых мною листков и решать, что стоит, а чего не стоит печатать, в каких вещах поэт «на высоте», а что не мешало бы дать ему на переработку? Может, они и тогда ещё будут искать «прогрессивности» со своих, продиктованных текущим моментом и государственной подсказкой позиций? А потом делить между собой, издательством и государством доходы — пусть ничтожные, пусть в два гроша — с этого злосчастного издания? Какой процент отчислят они тогда государству, а какой его передовому отряду — писательским организациям? За что? Почему? По какому праву? Я оспариваю это право и прошу Будущее исполнить мою последнюю и единственную просьбу. Чтобы лучше мотивировать эту просьбу, которая, надеюсь, будет удовлетворена государством Будущего, какие бы у него ни были тогда законы, я перечислю в двух словах, что Мандельштам получил от государства Прошлого и Настоящего и чем он ему обязан. Неполный запрет двадцатых и начала тридцатых годов: «не актуально», «нам чуждо», «наш читатель в этом не нуждается», украинское, развеселившее нас — «не треба», поиски нищенского заработка — черная литературная работа, поиски «покровителей», чтобы протолкнуть хоть что нибудь в печать… В прессе: «бросил стихи», «перешёл на переводы», «перепевает сам себя», «лакейская проза» и тому подобное… После 1934 года — полный запрет, даже имя не упоминается в печати вплоть до 1956 года, когда оно возникает с титулом «декадент». Прошло почти тридцать лет после смерти О. М., а книга его всё ещё «готовится к печати». А биографически — ссылка на вольное поселение в 1934 году — Чердынь и Воронеж, а в 1938 году — арест, лагерь и безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге. Уничтожение рукописей, отобранных при обысках, разбитые негативы его фотографий, испорченные валики с записями голоса… Это искаженное и запрещённое имя, эти ненапечатанные стихи, этот уничтоженный в печах Лубянки писательский архив — это и есть мое литературное наследство, которое по закону должно в 1972 году отойти к государству. Как оно смеет претендовать на это наследство? Я прошу Будущее охранить меня от этих законов и от этого наследника. Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке. Неужели государству не совестно отбирать эту кучку каторжных стихов у тех, кто по ночам, таясь, чтобы не разделить ту же участь, оплакивал покойника и хранил память об его имени? На что ему этот декадент? Пусть государство наследует тем, кто запродал ему свою душу: даром ведь оно ни дач, ни почестей никому не давало. Те пускай и несут ему свое наследство хоть на золотом блюде. А стихи, за которые заплачено жизнью, должны остаться частной, а не государственной собственностью. И я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами, и прошу его вступиться за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно ни ссылалось. Это невесомое имущество нужно охранить от посягательств государства, если по закону или вопреки закону оно его потребует. Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве.

Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами, и поэтому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц.

Ведь, чего доброго, оно может отдать доходы с этого наследства своим писательским организациям. Можно ли такое пережить: у нас так уважают литературу, что посылают носителя стихотворческой силы в санаторий, куда за ним приезжает грузовик с исполнителями государственной воли, чтобы в целости и сохранности доставить его в знаменитый дом на Лубянке, а оттуда — в теплушке, до отказа набитой обреченными, протащить через всю страну на самую окраину к океану и без гроба бросить в яму; затем через пятнадцать лет — не после смерти, а после реабилитации — завладеть его литературным наследством и обратить доходы с него на пользу писательских организаций, чтобы они могли отправить еще какого нибудь писателя в санаторий или в дом творчества… Мыслимо ли такое? Надо оттеснить государство от этого наследства.

Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.

Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов… Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застращиваниям, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы все, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях, — самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство — нам и что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет, кроме тех случаев, когда поэт, защищая свой народ или свое искусство, сам обращается к государству, как иногда случается во время вражеских нашествий, с призывом или упреком. Свобода мысли, свобода искусства, свобода слова — это священные понятия, непререкаемые, как понятия добра и зла, как свобода веры и исповедания. Если поэт живет, как все, думает, страдает, веселится, разговаривает с людьми и чувствует, что его судьба неотделима от судьбы всех людей, — кто посмеет требовать, чтобы его стихи приносили «пользу государству»? Почему государство смеет объявлять себя наследником свободного человека? Какая ему в этом польза, кстати говоря? Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живёт в сердцах людей, а государство делает всё, чтобы её стереть…

Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставляю наследство Мандельштама, сделать всё, чтобы сохранить память о погибшем — ему и себе на радость. А если мое наследство принесет какие нибудь деньги, пусть комиссия сама решает, что с ними делать — пустить ли их по ветру, подарить ли людям или истратить на собственное удовольствие. Только не устраивать на них никаких литературных фондов или касс, а стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали её дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казённой литературе, И я ещё прошу не забывать, что убитый всегда сильнее убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе. Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит её хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.

Конец декабря 1966

Ссылки

- Вырезка из публикации в газете «Культура» 8 янв. 2001

© Nadezhda Mandelstam. Non-commercial.

Источник: http://www.wikilivres.info/wiki/index.php/Моё_завещание_(Н._Мандельштам)

«Вопросы литературы», 2000, № 6

Д.Макогоненко

“СОБОРЫ КРИСТАЛЛОВ СВЕРХЖИЗНЕННЫХ...”

(“Смысловые формулы” в поэзии О.Мандельштама)

В этой статье мы попытаемся показать, как два стихотворения Мандельштама, “Стихи о неизвестном солдате” (далее — СНС) и “Может быть, это точка безумия...”, синергетически усиливают и проясняют друг друга.

За последние десятилетия появилось много исследований, пытающихся лучше понять СНС. В первую очередь следует назвать текстологические реконструкции Н.Мандельштам, И.Семенко, публикацию В.Швейцер, а также материалы, вошедшие в двухтомник, выпущенный к юбилею поэта1.

Одной из первых работ в области мотивно-семантического анализа СНС стала интереснейшая статья Ю.М.Левина2. Другим направлением в изучении СНС является исследование фабульной основы стихотворения. К нему следует отнести работу О.Ронена3. Автор находит источник в “Рассказах о бесконечном” Фламмариона. Герои Фламмариона мчатся в космическом пространстве со скоростью большей, чем скорость света. Земные события, в том числе наполеоновские войны, развертываются в обратном временном порядке.

Интересный подтекст стихотворения обнаружил В.Живов в статье “Космологические утопии в восприятии большевистской революции и антикосмологические мотивы в русской поэзии 1920—1930-х годов (“Стихи о неизвестном солдате” О.Мандельштама)”4. Автор рассматривает пласт образности СНС в контексте федоровских идей бессмертия и воскрешения, заселения звездных миров, собирания космического вещества. Вяч.Вс.Иванов изучает параллели между СНС и теорией относительности Эйнштейна5. Л.Ф.Кицис выдвигает гипотезу о “Видении суда” Байрона как о возможном источнике СНС6. М.Мейлах видит возможный источник текста в космологическом мифотворчестве Георгия Гюджиева7. К более общим выводам приходит М.Л.Гаспаров в своей книге “О.Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года”, где он говорит: “Да, картина Мандельштама написана апокалиптическими красками. Но кончается ... она светлым видением нового Иерусалима. И начинается она скромнее, чем кажется: не космической темой, а гражданской, даже официозно-гражданской — антивоенной”8.

Все упомянутые работы — прямое свидетельство необыкновенного богатства идей, ассоциаций, образов, создающих, говоря словами поэта, “силовой поток”. Проницательно сказал об этом И.Бродский: “Если честно, я не знаю ничего в мировой поэзии, что может сравниться с откровением четырех строк из “Стихов о неизвестном солдате”, написанных за год до смерти:

Свет размолотых в луч скоростей,

И своими косыми подошвами

Луч стоит на сетчатке моей...

Грамматика почти отсутствует, но это не модернистский прием, а результат невероятного душевного ускорения, которое в другие времена отвечало откровениям Иова и Иеремии. Этот размол скоростей является в той же мере автопортретом, как и невероятным астрофизическим прозрением. За спиной Мандельштам ощущал отнюдь не близящуюся “крылатую колесницу”, но свой “век-волкодав”, и бежал, пока оставалось пространство. Когда пространство кончилось, он настиг время”9.

Так, приведенные И.Бродским строки являются естественным продолжением темы, затронутой Мандельштамом в предыдущих — так называемых математических — строфах:

Свет размолотых в луч скоростей —

Начинает число, опрозрачненный

Светлой болью и молью нулей.

И за полем полей поле новое

Треугольным летит журавлем,

Весть летит светопыльной обновою,

И от битвы давнишней светло.

Весть летит светопыльной обновою:

— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,

Я не Битва Народов, я новое,

От меня будет свету светло.

Эта часть СНС до сих пор остается предметом текстологичеких споров. Напомним, что писала Н.Я.Мандельштам: “В этом виде О. М. называл это стихотворение “колбасой”, пробовал разбить его на несколько отдельных кусков или вообще выбросить. Раздраженный именно этим моментом в работе, он решил выбросить “математические строфы” (3-й раздел) и до конца не решил, возьмет ли он их в окончательный текст (От “Сквозь эфир...” до “От него будет свету светло...”). Но в то же время он сам удивлялся этой “вести”, которая летит “светопыльной дорогою” и от которой “будет свету светло”... Он говорил: “Тут какая-то чертовщина” и “Что-то я перегнул...”. Он решил отправить эти строфы “к пророку”, то есть выкинуть...”10

Именно эти строки стали предметом многочисленных толкований прежде всего в работах Вяч.Иванова и О.Ронена, о которых мы уже упоминали в начале нашей статьи. Нам кажется, что “чертовщина” проясняется, если рассматривать эту часть стихотворения в контексте стихов “Может быть, это точка безумия...”, написанных параллельно с СНС 15 марта 1937 года.

Может быть, это совесть твоя —

Узел жизни, в котором мы узнаны

И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных

Добросовестный свет-паучок,

Распуская на ребра, их сызнова

Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,

Направляемы тихим лучом,

Соберутся, сойдутся когда-нибудь,

Словно гости с открытым челом, —

Только здесь, на земле, а не на небе,

Как в наполненный музыкой дом, —

Только их не спугнуть, не изранить бы —

Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...

Тихо, тихо его мне прочти...

В литературе уже была сделана попытка связать это стихотворенье с идеями “Разговора о Данте”. Интерпретация М.Л.Гаспарова такова: стихотворение “о выборе своего места в последней борьбе. Этот выбор и есть “это” начальных строк: верный выбор — дело совести, неверный выбор — обрушит мир в безумие, по сделанному выбору узнается человек и решается бытие человечества. Этот образ “узла” подкрепляется двумя другими зрительными образами: во-первых, взглядом снизу в стрельчатый купол готического собора, где сходятся его ребра, во-вторых, взглядом снизу в небесный купол, где в перспективе сходятся “чуть-чуть красные” лучи, возвращающиеся к звездам. “Соборы” здесь подсказаны недавними стихами о Реймсе и Лаоне, “кристаллы” — давней образностью “Разговора о Данте”, гл. 3 и 6, а с “паучком” купольное перекрестие сравнивалось (как отмечено мандельштамоведами) еще у Гюисманса. Дальше прямая перспектива изображения меняется на обратную: эти лучи, связующие землю и мироздание и пучками сходящиеся к звездам, когда-нибудь сойдутся к земле, “как в наполненный музыкой дом”, “словно гости с открытым челом”, это и будет достигнутое счастье”11. Это одно из возможных прочтений стихотворения. Но оно оставляет неясным прихотливый и сложный ход мысли поэта — того, что Бродский называл “библейскими откровениями”, а сам Мандельштам — “какая-то чертовщина”. Для точности понимания внутреннего смысла стихотворения необходимо найти связь между стихотворениями этого периода и мировоззренческими поисками и раздумьями поэта. Из записей Н.Я.Мандельштам следует, что две группы стихов, “небесные” и “античные”, создавались параллельно в период с 9 до 27 марта и оба цикла “вышли” из “Солдата”. “Вероятно, — пишет Н.Я.Мандельштам, — между ними существует внутренняя связь, но ее нужно еще найти”12. Эта связь особенно просматривается в “Может быть, это точка безумия...”. Оно принадлежит к “небесному” циклу, непосредственно связанному с СНС.

СНС — стихотворение о смерти и свете, уносящем “весть” о ней сквозь пространство. “Может быть, это точка безумия...” — о бессмертии, о том, что свет собирает и уносит информацию о жизни и жизнь эта восстанавливается в других мирах. Чтобы убедиться в правильности такой интерпретации, следует проанализировать научную атмосферу того времени, которая и определила многие философско-поэтические поиски Мандельштама. И прежде всего особый интерес Мандельштама к биологии13.

Одним из ближайших друзей Мандельштама в 30-е годы стал московский биолог Борис Сергеевич Кузин. Родился он в 1903 году и жил в Замоскворечье на Б.Якиманке, был зоологом, занимался насекомыми и выезжал в экспедиции в Среднюю Азию, что в ту пору было редко и воспринималось как экзотика. Он был не дарвинистом, а ламаркистом и в 1929 году защищал свои позиции на диспуте в Комакадемии, стригся под машинку № 0, носил крахмальный воротничок, был длиннорук, похож на обезьяну. Был у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няни. На лице его были легкие следы от оспы. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гете. Вращался в профессорской среде и рассказывал анекдоты из быта московских ученых. Сам же служил в Зоологическом музее университета. Н.Я.Мандельштам вспоминает: “С каждым приходящим к нам в дом у О.М. был особый разговор. Кузин и биологи разговаривали о генетике, бергсоновской жизненной силе и аристотелевой энтелехии”14.

Кузин оказал большое влияние на творчество поэта. О. Мандельштам писал в начале апреля 1933 года М.Шагинян по поводу ареста Б.С.Кузина: “Так случилось с моим другом — Борисом Сергеевичем Кузиным — московским зоологом и ревнителем биологии. Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т<ак> н<азываемого> “зрелого Мандельштама”... У меня отняли моего собеседника, мое второе я, человека, которого я мог и имел время убеждать, что революция есть и интеллект, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы. Я переставил шахматы с литературного поля на биологическое, чтобы игра шла честнее. Он меня по-настоящему будоражил, революционизировал, я с ним учился понимать, какую уйму живой природы, воскресшей материи поглотили все великие воинствующие системы науки, поэзии, музыки”15.

Подтверждением безусловного влияния биологических идей на поэта мы находим в трактате “Разговор о Данте”, написанном в том же 1933 году. Здесь мы читаем: “Вникая по мере сил в структуру “Divind Commedid”, я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну, единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, — не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник. Отсутствие у меня сколько-нибудь ясных сведений по кристаллографии — обычное в моем кругу невежество в этой области, как и во многих других, — лишает меня наслаждения постигнуть истинную структуру “Divind Commedid”, но такова удивительная стимулирующая сила Данта, что он пробудил во мне конкретный интерес к кристаллографии, и в качестве благодарного читателя — lettore — я постараюсь его удовлетворить”16.

Кажется, до сих пор не была замечена исследователями эта связь “кристаллов сверхжизненных” с идеями генетики того времени — в частности, с работами одного из ведущих русских генетиков Николая Константиновича Кольцова (1872—1940). Он окончил Московский университет в 1894 году. И был командирован в Неаполь на морские зоологические станции в 1899 году. С 1899-го — приват-доцент Московского университета. С 1917 по 1930 год Кольцов заведовал кафедрой экспериментальной зоо-логии Московского университета. Огромное число людей, работавших в самых разных областях биологии, прошли школу Н. К. Кольцова в университете. Несомненно, Кузин был одним из них.

Н.К.Кольцов в 1928 году разработал гипотезу строения и матричной репродукции хромосом (“наследственной молекулы”), предвосхитившую главные принципиальные положения современной молекулярной биологии и генетики.

Сегодня мы знаем, что весь план развития и функционирования любого живого организма закодирован в хромосомах, состоящих из молекул ДНК. Эти молекулы являются двойными спиралями, вдоль которых одни и те же атомы могут располагаться в различной последовательности. Эти последовательности образуют “текст”, состоящий из “букв” — атомов. Текст содержит всю без исключения информацию о жизни данного организма. В 30-е годы не было еще столь конкретной картины жизни, но уже была идея о генетическом “тексте”, интенсивно развивавшаяся и популяризированная Н.К.Кольцовым.

Кольцов представлял себе этот “текст” как некий необычный кристалл, состоящий из белковых молекул. В статье “Наследственные молекулы” он писал: “Я развил гипотезу, что генома есть не что иное, как огромная белковая молекула или пучок одинаковых молекул — мицелла”17. В другой статье, “Жизнь”, Н.К.Кольцов утверждал, что “мицеллы” — это “кристаллические агрегаты молекул”18. В той же статье Н.К.Кольцов объяснил биологическую эволюцию тем, что кристаллы делятся, размножаются и изменяются: “Такие мицеллы-победители в борьбе за существование имеют шансы выжить и стать исходным пунктом для дальнейшей эволюции, вступая периодически в новые, редкие и редчайшие комбинации”19. Позднее наследственное вещество было названо Шредингером “апериодическим кристаллом”.

Нам представляется, что стихотворение “Может быть, это точка безумия...”, датированное 15 марта 1937 года, одновременно с выработкой окончательного варианта СНС, является попыткой Мандельштама разъяснить ту “чертовщину”, которая раздражала его во время работы над “математическими строфами”. Внимательное чтение подтверждает сходство идей этого стихотворения и СНС. Поэтическая формула — “Соборы кристаллов сверхжизненных” — не что иное, как кольцовские мицеллы, или, пользуясь современной терминологией, ДНК. То есть луч света, который, по мысли Фламмариона, вечно хранит информацию и — перенесет и воссоздаст жизнь в другом мире. “Если световой луч, исходящий от земли, никогда не угаснет, тогда каждое земное событие само по себе вечно. То, что раз сделано, никогда не обращается в ничто. Никакие силы не могут уничтожить совершившегося факта”20.

Направляемы тихим лучом,

Соберутся, сойдутся когда-нибудь,

Словно гости с открытым челом, —

Только здесь, на земле, а не на небе...

Иными словами, “кристаллы жизни” как бы фотографируются, луч света переправляет фотографию и, собравшись “в единый пучок”, восстанавливает исчезнувшую жизнь, проектируя ее в других мирах. Таким образом, в этом стихотворении — мечта о бессмертии, закодированная словом “луч”, которая имеет ту же природу, но здесь она более многозначна, поскольку луч переносит и хранит не только информацию о жизни, но и историю в целом. Между тем именно эта идея бессмертия как жизни, унесенной светом, играет важную роль и в СНС.

Свет размолотых в луч скоростей,

И своими косыми подошвами

Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в пустоте...

“Тропу в пустоте” можно интерпретировать как траекторию светового луча. Итак, важнейшим образом и “смысловой формулой” СНС становится световой луч. В то же время в стихотворении “Может быть, это точка безумия...” появляется еще одна важнейшая поэтическая смысловая формула — “сверхжизненный кристалл”. Согласно современной биологии, наследственное вещество всех живых организмов — это ДНК. Генетическая информация “записана” с помощью четырех “букв” — химических оснований, составляющих текст. Одной молекулы ДНК (одной копии текста) достаточно, чтобы воссоздать весь живой организм. Во времена Н.К.Кольцова и Мандельштама не было известно, что “текст” записан в структурах ДНК, однако идея “текста”, содержавшего в е с ь живой организм, явно присутствует в работах Н.К.Кольцова. Он считал, что “текст” записан в кристаллоподобных структурах. Эта мысль была, очевидно, воспринята Мандельштамом и легла в основу его поэтики и миропонимания.

В данном случае огромное значение открытий современной науки в формировании нового поэтического мировоззрения зрелого Мандельштама несомненно.

Дарья МАКОГОНЕНКО

США, Принстон

1 Н.Я.М а н д е л ь ш т а м, Книга третья, Париж, 1987, с. 246—258; И.М.С е м е н к о, Творческая история “Стихов о неизвестном солдате”. — В кн.: И.М.С е м е н к о, Поэтика позднего Мандельштама, М., 1986, с. 102—126; О.М а н д е л ь ш т а м, Воронежские тетради. Подготовка текста, примечания и послесловие В.Швейцер, Анн-Арбор, 1980, с. 121—129; материалы, вошедшие в двухтомник, выпущенный к юбилею поэта: Осип М а н д е л ь ш т а м, Сочинения в 2-х томах, т. 1, М., 1990, с. 241—245, 417—428, 561—565.

2 Ю.Л е в и н, Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов, “Стихи о неизвестном солдате”. — “Slavica Hierosolymitana”, 1979, № 4, с. 185—213.

3 О.Р о н е н, К сюжету “Стихов о неизвестном солдате”. — “Slavica Heirosolymitana”, 1979, № 4, с. 214—222.

4 “Сб. статей к 70-летию проф. Ю.М.Лотмана”, Тарту, 1992.

5 Вяч.Вс.И в а н о в, “Стихи о неизвестном солдате” в контексте мировой поэзии. — В кн.: “Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама”, Воронеж, 1990.

6 Л.Ф.К и ц и с, Эсхатология и байронизм позднего Мандельштама (К анализу “Стихов о неизвестном солдате”). — “Столетие Мандельштама, материалы симпозиума”, СПб., 1994.

7 М.М е й л а х, Об одном экзотическом подтексте “Стихов о неизвестном солдате”. — “Столетие Мандельштама, материалы симпозиума”.

8 М.Л.Г а с п а р о в, О.Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года, М., 1996, с. 11.

9 И.Б р о д с к и й, Сын цивилизации. — В кн.: “Набережная неисцелимых”, М., 1992, с. 42.

10 “Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама”, с. 299.

11 М.Л.Г а с п а р о в, О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года, с. 60.

12 “Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама”, с. 301.

13 См. подробнее работу Вяч. Вс. Иванова “Мандельштам и биология”. — В сб.: “Осип Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология”, М., 1991, с. 4.

14 Н.Я.М а н д е л ь ш т а м, Воспоминания, М., 1989, с. 215.

15 “Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама”, с. 73—74.

16 О.М а н д е л ь ш т а м, Слово и культура, М., 1987, с. 120.

17 “Классики советской генетики. 1920—1940”, Л., 1968, с. 116.

18 Н.К.К о л ь ц о в, Жизнь. — “Научное слово”, 1928, № 9, с. 36.

19 Т а м ж е, с. 39.

20 C.F l a m m a r i o n, Recits de l’infini: Lumen, histoire d’une ame; Histoire d’une comete; La vie universelle et eternelle, Paris, 1892, p. 102.

Источник: http://magazines.russ.ru/voplit/2000/6/makogon.html

Мандельштам, Надежда Яковлевна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

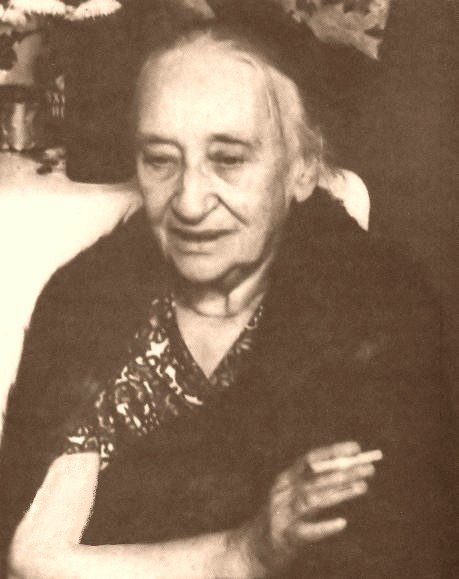

Надежда Мандельштам

Надежда Яковлевна Мандельштам (девичья фамилия Хазина, 30 октября 1899, Саратов, Российская империя — 29 декабря 1980, Москва, СССР) — русская писательница, мемуарист, лингвист, преподаватель, жена Осипа Мандельштама.

Отец — присяжный поверенный, мать — врач. В детстве бывала в Германии, Франции и Швейцарии. Образование получила в одной из киевских гимназий. В Киеве в 1919 году встречает своего будущего мужа. В 1934 году, когда Осип Эмильевич был арестован, отправляется вместе с ним в Чердынь и Воронеж. После второго ареста, произошедшего в ночь с 1 на 2 мая 1938 года, поэт был сослан в пересыльный лагерь под Владивостоком, где скончался от тифа. После смерти мужа Надежда Яковлевна посвящает свою жизнь сохранению его поэтического наследия. Чтобы избежать ареста, часто меняет место жительства, кочуя по городам Советского Союза. Опасаясь обысков, заучивает стихи и прозу Мандельштама наизусть. Эссе «Четвертая проза» и ряд стихотворений целиком восстановлены Надеждой Яковлевной по памяти в шестидесятые годы. В начале сороковых годов окончила экстерном университет и защитила диссертацию по английскому языку под руководством В. М. Жирмунского.

В 1960-е годы Надежда Яковлевна пишет книгу «Воспоминания» (первое книжное издание: Нью-Йорк, изд-во Чехова, 1970). В начале 70-х выходит следующий том мемуаров — «Вторая книга» (Париж: YMCA-PRESS, 1972), а затем — «Книга третья» (Париж: YMCA-PRESS, 1978). Ее мемуары были признаны не только незаменимым источником в изучении творчества Мандельштама, но и значительным документом сталинской эпохи, их литературные достоинства были высоко оценены многими литературоведами и писателями (Андреем Битовым, Беллой Ахмадулиной, Сергеем Аверинцевым и другими). Бродский назвал «Воспоминания» одним из величайших произведений XX века.

Многие годы была близкой подругой Анны Ахматовой, написала мемуарную книгу о ней (первая полная публикация — 2007). Умерла 29 декабря 1980 года в возрасте 81 года. Похоронена на Кузнецовском кладбище в Москве.

Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам Великой империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая. С годами она усыхала и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман, на случай бегства. Также не имела она никакого имущества. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее надолго. Прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как собственно и следует поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия, в конце 60-х — начале 70-х, в ее однокомнатной квартире, на окраине Москвы, самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора бы здесь постигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск. Отщепенка, беженка, нищенка-подруга, как называл ее в одном из своих стихотворений Мандельштам, и чем она, в сущности, и осталась до конца жизни.

Иосиф Бродский. Из некролога.

Ссылки Надежда Яковлевна Мандельштам в Викитеке

Радио Свобода. О Надежде Мандельштам вспоминают Сирена Витали, Белла Ахмадулина, Эмма Герштейн, Андрей Синявский, Сергей Аверинцев, Никита Струве, Андрей Битов, Борис Мессерер, Юрий Фрейдин.[1]

Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы. Н. Я. Мандельштам

Антология самиздата: Надежда Мандельштам [2].

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мандельштам,_Надежда_Яковлевна

Александр Генис

МЕТАБОЛИЗМ ПОЭЗИИ

Мандельштам и органическая эстетика

1

Русский модернизм родился от противного. Культура Серебряного века — реакция на истощение «немузыкального и неархитектурного» духа позитивистской науки XIX века. «Еще недавно, — писал Андрей Белый, — думали — мир изучен. Всякая глубина исчезла с горизонта. Простиралась великая плоскость»1. Чтобы ввести в этот унылый пейзаж глубину, необходимо было вернуть в него тайну. Суть модернистского проекта заключалась в том, чтобы путем творческого преображения бытия соединить плоскую, «кажущуюся» реальность с эзотерической реальностью «истинного» мира.

Согласно распространенному мнению, Октябрьская революция была частичной реализацией утопического модернистского проекта. Тоталитаризм, утверждает автор известной книги «Сталин как стиль» Борис Гройс, заменил жизнь «единым художественным проектом, в котором реальность и искусство отождествляются, отчего вся советская жизнь была признана единым произведением искусства»2. В результате русский модернизм был поглощен порожденной им же властью. Такая концепция объясняет внутренние (внешние и так очевидны) причины конца Серебряного века, но оставляет открытым вопрос о его наследстве. Модернисты — от символистов до конструктивистов — создали огромное концептуальное богатство. Пусть часть ее воплотила — и изжила — революция, но куда делась «сдача»?

Сегодня, когда много десятилетий отделяют нас от эпохи модерна, на этот вопрос можно ответить с большей определенностью, чем раньше. Дело в том, что в последние двадцать лет в самых разных областях знания происходят переломные процессы — рождается новая парадигма, физик и эколог Фритьоф Капра сформулировал ряд критериев, отличающих старую парадигму от новой:

-

Мир — это не собранное из отдельных элементов-кубиков сооружение, а единое целое.

-

Вселенная состоит не из вещей, а из процессов.

-

Объективное познание — главное требование классической парадигмы — невыполнимо, ибо нельзя исключить наблюдающего из процесса наблюдения.

-

Во вселенной нет ничего фундаментального и второстепенного, мир — паутина взаимозависимых и равно важных процессов, поэтому познание идет не от частного к целому, а от целого к частному.

-

В отличие от старой парадигмы, искавшей окончательную истину, новая претендует лишь на приблизительное описание, которое постоянно становится точнее и глубже, но никогда не достигнет абсолютного знания.

-

Старая парадигма была «мужской»: она строилась на контроле и доминации над природой; новая парадигма — «женская»: она основана на экологическом принципе ненасильственного сотрудничества3.

Новую парадигму часто называют экологической, потому что на место механистического тут приходит экологический принцип системности, взаимосвязанности. Разъятая научным анализом вселенная опять срастается в мир, напоминающий о древнем синкретизме, о первобытной целостности, еще не отделяющей объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека от природы. Вокруг идеи «холизма», идеи целостности, сегодня вырастает своя культура со своим искусством, своей медициной и психологией, политикой и идеологией, философией и религией, эстетикой и этикой, своей физикой и своей метафизикой. Категории органической парадигмы, ее словарь, набор метафор, вся ее образная система опираются на современную науку, пережившую живительный кризис, связанный с усвоением двух великих открытий XX века — теории относительности и квантовой механики.

При ближайшем рассмотрении многие фундаментальные черты новой парадигмы оказываются близки представлениям о мире Серебряного века. Это глубокое внутреннее сходство связано, вероятно, с тем, что модернизм не только необычайно чутко реагировал на открытия новой науки, но часто и предвосхищал их в своей художественной теории и практике. (Еще Бердяев писал о связи кубизма с новой физикой.) Внедрение экологической парадигмы актуализирует сегодня философию и эстетику модернизма. Можно предположить, что новая парадигма поставит вопрос о научной легитимизации мистического мироощущения, свойственного Серебряному веку. Все это дает возможность по-новому прочесть русских модернистов, поместив их размышления о природе реальности и искусства в контекст новейших научных представлений и гипотез.

Для первого опыта таких наблюдений представляется разумным сосредоточиться на акмеизме. Если у двух других крупных течений Серебряного века — символизма и футуризма — в той или иной мере была возможность реализовать свои программы, то теория акмеизма оказалась, в сущности, невостребованной. Между тем именно она в своем полном развитии в философской прозе Мандельштама ближе всего подходит к порогу экологической парадигмы.

2

В 1928 году, отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», Мандельштам писал: «Революция не могла не повлиять на мою работу, так как она отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости»4.

Эту мысль обычно связывают со знаменитым образом из статьи 1922 года «Конец романа»: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из биллиардных луз...» (204). Таким образом, создается впечатление, что смерть романа и явление на сцену «человека без биографии» — результат исторических катаклизмов: первой мировой войны и Октябрьской революции. Однако текст Мандельштама и ход его рассуждении ведут прямо к обратному утверждению: конец романа предшествовал всем этим событиям и поэтому стал если не причиной, то их предвестием. Мандельштам пишет, что «кризис романа, то есть фабулы, насыщенной временем, совпал с провозглашением принципа относительности» (204). Это значит, что поэт относит это событие к самому началу века, к зениту «La Belle Epoque», в которой уже были посеяны семена всех грядущих перемен.

Классический роман XIX века вообще, а русский в особенности, умел создавать у читателя массивное чувство реальности. Однако на рубеже веков стало ясно, что формы наивного жизнеподобия не способны поддерживать статус искусства как отражения жизни. «Поскольку действительность, — пишет в 1909 году Андрей Белый, — для художника-символиста не совпадает с осязаемой видимостью явлений <...> характерной чертой нового искусства является протест против монополии «кажущегося реальным» реализма в искусстве»5.

Мандельштам, констатируя кризис фабулы, идет за общим для модернизма убеждением в неспособности традиционного искусства запечатлеть истинную реальность. Другими словами, провозглашая конец романа, он его вовсе не оплакивал. Центральной в модернистской эстетике была попытка создать новую целостность взамен прежней, оказавшейся слишком узкой и потому ложной, мнимой. Старая, линейная конструкция, лежащая в основе классического романа, не могла выполнить эту задачу, потому что она была намертво увязана с причинно-следственными связями, которые не справлялись с описанием новой, более сложной реальности. Стремясь расширить сферу охвата действительности, все модернисты отказывались от линейности, а значит, и от традиционной повествовательной техники, заменяя обычную нарративную структуру — «рассказ истории» — сложной системой образов. Скажем, в живописи это означало, что место «жанра» передвижников занял «пейзаж души» мирискусников.

Если символисты стремились установить связь между истинной и «кажущейся» реальностью при помощи не поддающихся расшифровке символов, то акмеисты к той же цели шли своим путем. Они отказывались от концепции раздвоенной реальности, утверждая фундаментальное единство сакрального и профанного мира. При этом акмеисты не только не упраздняли символы, а, напротив, плодили их. «Всякий предмет, — писал Мандельштам в статье «О природе слова», — втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно и символом» (182). Утварь, к которой относятся и способные овеществляться слова, была строительным материалом акмеистов. Ведь целостность, включающую и объединяющую эмпирический мир реалистов с идеальным миром символистов, акмеизм призывал не открывать, а строить. Отсюда и девиз акмеистов — «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить»(145).

Старый роман уже не годился в прообразы такого сооружения. Линейная связь, вытягивающая фабулу вдоль судьбы героя, слишком тесно была соединена с тем духом прогрессистского позитивизма, которому Мандельштам предъявил самое страшное в своем списке обвинений — «безархитектурность» (174).

На место «романа» эстетика Мандельштама предлагала «чертежи» новой целостности, которая должна была восстановить единство разъятого на части мира. Однако, чтобы создать сеть, уловляющую реальность, Мандельштаму пришлось сделать в ней более крупные ячеи. Поэтому на первый взгляд казалось, что он шел в прямо противоположном направлении: от целого к дробному. Так, «Египетскую марку» Шкловский назвал «книгой, будто нарочно разбитой и склеенной»6. Мандельштам сознательно увеличивал дискретность своего описания реальности. Он постулирует: «Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами... Марать лучше, чем писать» (75). В «Четвертой прозе» он предлагает известную лапидарную формулу своей писательской тактики: «Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» (99).

Глубокое истолкование этой дискретности дал молодой Б. Бухштаб. В опубликованной с 60-летним опозданием статье «Поэзия Мандельштама» он показал, что отдельные строки в стихотворении Мандельштама практически не связаны друг с другом. Они легко появляются и исчезают в строфе, переходят из одного стихотворения в другое. Такой метод Бухштаб назвал «классической заумью». Логическая стройность и связность в поэзии Мандельштама иллюзорна. Одно у него не следует из другого, а соседствует с ним. В споре Мандельштама с логикой Бухштаб становится на сторону поэта. «Логика, — пишет исследователь, — в конце концов не фатальна <...> логика не устанавливает словесных конструкций, а устанавливается в них»7. Но что же, если не она, объединяет стихотворение? Особый характер слов, которыми пользуется поэт. Это не символы, это знаки другого типа: «Мандельштам говорит слоями культуры, эпохами. В его стихах эпохи культуры, легшие пластами в языке, предстают перед сознанием. Их может вызвать отдельное слово, не наделенное никаким особым значением»8.

Отсюда можно заключить, что Мандельштам, в отличие от того, что принято говорить об акмеизме, стремится не к точности и однозначности, а, напротив, к максимальной полисемии. Принципиальная неопределенность семантики нагружает текст такой многозначностью, что под ее тяжестью трансформируется метафора — твердая «поэтическая материя» в ней превращается в жидкую. Метафоры начинают «течь», становясь, по выражению Мандельштама, «гераклитовыми» (232).

Поэтическое слово становится своего рода иероглифом. В каждом из них собирается целый пучок не слишком близких, а иногда и противоречивых значений. Смысл, облаком окутывая семантический стержень слова, пребывает в разреженном состоянии. «Конденсация», то есть возвращение стихотворения в обычный язык, уже невозможна, потому что преображенное слово вообще не поддается обратному переводу.

Грамматическая логика не способна собрать такие «иероглифы» воедино, поэтому синтаксис — первый враг поэзии. Синтаксис — языковая машина, постоянно вырабатывающая фабулу. Синтаксис навязывает автору причинно-следственную связь, создавая ту старую, фальшивую, линейную целостность, которую стремилась заменить новая эстетика. Мандельштам не только

отвергает такой тип композиционной структуры в своих стихах, но и борется с «искусствоведением, рабствующим перед синтаксическим мышлением» (232). Характерно, что Маяковского он хвалит именно и только за то, что тот «оставил глубокий след в поэтическом языке, донельзя упростив синтаксис и указав существительному почетное и первенствующее место в предложении» (290). Вместо традиционной синтаксической сцепки Мандельштам вслед за Бергсоном предлагает композицию, освобожденную от времени: «...связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию» (173). Причину Мандельштам заменяет связью. Это делает поэзию принципиально анахроничной. В поэтической вселенной — все современники, тут нет прогресса, нет эволюции, нет прошлого и будущего, есть только настоящее, в котором сосуществуют освобожденные от времени художественные произведения всех времен и народов.

Синхронность поэтического мира Мандельштама типологически близка тем вневременным моделям культурного пространства, которые создавались в ту же эпоху на Западе. В частности, здесь легко обнаружить параллель с Борхесом. Его условная, хранящаяся в читательском сознании библиотека, где сводятся воедино авторы всех времен, живо напоминает описанный у Мандельштама «внутренний мир читателя, где рядом существуют, набегая друг на друга и заслоняя друг друга, различные литературные произведения»(309).

В этом мире Мандельштам и ведет поиск новой целостности, которая выходит за пределы текста, чтобы объединить автора с читателем. Мандельштам писал свернутыми «веерами», которые способны развернуться только в сознании каждого читателя. Такие стихи состоят не из слов, а из зашифрованных указаний, опять-таки иероглифов, или нот, по которым читатель исполняет произведение: «веер» раскрывается только во время акта чтения. Мандельштам пишет: «...нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направление дательными» (254). То есть стихи — указание к действию, или партитура, ждущая исполнителя. Текст не может быть завершен в себе — точку ставит не автор, а читатель. Чтение требует активного, прямого сотворчества. Собственно, стихотворение вообще существует не на бумаге, а в «воздухе», в промежутке, в том пространстве культурной памяти, которое объединяет поэта и читателя.

Взаимоотношение произведения искусства с аудиторией Мандельштам представлял очень натуралистично, органично, чтоб не сказать плотоядно. Под влиянием ученых-натуралистов, писаниями и стилем которых он горячо увлекся в зрелые годы, Мандельштам предлагал своеобразную эстетическую теорию — нечто вроде «метаболизма чтения». Читатель у него буквально переваривает слова, которые опять-таки буквально меняют молекулы его тела, то есть — слово буквально становится плотью.

За кажущейся вульгарностью такого буквализма стоит трезвое и вполне научное обоснование. Еще в статье 1922 года «О природе слова» Мандельштам отмечал «чрезвычайно быстрое очеловечивание науки», благодаря которому «представления можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце». Это, продолжает Мандельштам, позволяет мечтать об «органической поэтике биологического характера», которую и взялся строить акмеизм. Такая поэтика должна была объяснить трансформацию духа в материю.

Подробнее этот «метаболизм искусства» в виде рецепта для «выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма» приводится в главе «Французы» «Путешествия в Армению». На примере живописи Мандельштам показывает, как глаз соединяется со «сгущенной действительностью» картины, на которую он реагирует «тончайшими кислотными реакциями». «Живопись, — заключает Мандельштам, — в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия» (120).

Так Мандельштам иллюстрирует приемы «органической» критики, которой, по его словам, следовало бы пользоваться «методом живой медицины» (224).

Метаболизму чтения соответствуют и метаболизм сочинения. Объясняя устройство поэтического мира, Мандельштам пользуется аналогией с дирижером: «Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий» (122).

Однако, пишет он в другом месте, дирижерская палочка, «танцующая химическая формула, интегрирующая внятные для слуха реакции... содержит в себе качественно все элементы оркестра» (240).

Поэт-дирижер — не изобретатель, а собиратель. Он не автор, а соавтор новой целостности, который помогает вселенной, опрометчиво разобранной позитивизмом на части, вновь соединиться в единое целое. Этот слипшийся синхронный мир, в ко

тором нет ничего отдельного, и есть «кристаллизированная вечность» гармонии. В поисках ее Мандельштам обращался к Данте.

В ту эпоху и другие великие поэты-современники, такие, как Т. С. Элиот и Паунд, находили прообраз новой целостности в «Божественной комедии». Объяснение этого выбора можно найти у Ю. Лотмана: «Находясь на пороге нового времени, Данте увидел одну из основных опасностей наступающей культуры. Его собственному идеалу была присуща интегрированность: энциклопедизм его знаний, которые включали в себя весь арсенал науки его времени, не складывался в его сознании в сумму разрозненных сведений, а образовывал единое интегрированное здание»9.

Описанием такой предельной интеграции завершается путешествие Данте:

Я видел — в этой глуби сокровенной

Любовь, как в книгу некую, сплела

То, что разлистано по всей вселенной:

Суть и случайность, связь их и дела,

Все — слитое столь дивно для сознанья...(«Рай», XXXIII, 85-89)

В этом «дивном слиянии» Мандельштам узнавал идеал своей акмеистской молодости — «физиологически-гениальное средневековье» (140), где каждая часть «аукается с громадой».

Впрочем, «Разговор о Данте», который Пинский назвал «ars poetica» Мандельштама (445), автор вел не столько о «Божественной комедии», сколько о себе. В сущности, это — отчет о мучительно-напряженном поиске завершающего, вершинного образа поэзии: «Вникая по мере сил в структуру «Divina Commedia», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну-единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, — не строфу, а кристаллографическую фигуру, то есть тело» (224).

Эту концепцию Мандельштам разворачивает на более наглядном примере: «Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, смесились и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное Дантовой «Комедии» » (252)

Таким образом, эстетику Мандельштама венчает представление о художественном произведении, преодолевающем дискретность мира за счет того, что каждая часть в нем представляет целое.

3

«Разговор о Данте» Мандельштам написал в 1933 году. Через 15 лет, в 1948 году, физик Деннис Габор изобрел голографию. В 60-х годах, после появления лазеров, в Мичиганском университете были получены первые объемные фотографии — голограммы. А еще два десятилетия спустя, в середине 80-х, голограмма становится одним из центральных образов новой экологической парадигмы.

Как известно, самая странная особенность голограммы состоит в том, что в каждой ее части заключено целое. Если мы отрежем голову у голографического изображения лошади и увеличим этот фрагмент, то получим не большую голову, а всю лошадь. Биолог-нейрохирург из Стэндфордского университета Карл Прибрам использовал голограмму, чтобы объяснить работу мозга10. На основе этой модели Прибрам строит «волновую теория реальности»: мозг конструирует картину нашего «конкретного» мира, интерпретируя излучения другого, первичного уровня реальности, существующего вне времени и пространства. Концепцию такого — «свернутого» — мира выдвинул выдающийся физик, сотрудник Эйнштейна Дэвид Бом. Бом, который не только работал с Эйнштейном, но и дружил с Кришнамурти (отсюда многие мистические аллюзии в его теории), считал, что на «свернутом», «доквантовом», недоступном наблюдению уровне реальности мир теряет все знакомые свойства. Тут становятся бессмысленными понятия «дальше-ближе», «прошлое-будущее», «материя-сознание».