Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

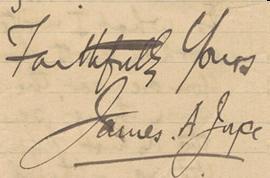

Иосиф Бродский в своем кабинете в доме на Мортон-стрит 44.

Впрочем, кому какое дело, что, как и о ком мы думаем... Не особо веря в успех, поискал в Интернете. Нашел. Читайте... Цветом выделил два фрагмента, столь поразившие меня. В купленной книге они приведены в обратном порядке. Елена ВержбловскаяSPIRITUS DOMINAT FORMA*Оп.: Альманах "Христианос". II. Рига, 1993. Номер страницы после текста на странице. См. Мень. Библиография. Елена Владимировна Вержбловская — несколько слов о себе: родилась в 1904 году в Литве, в г. Каунасе. Мои родители: отец—профессор по инфекционным болезням, мать зубной врач. По национальности — евреи. Когда мне было около четырех лет, мои родители переехали в Воронеж. Там я пережила первую мировую войну и гражданскую. В 1919 г. приехала в Москву, к маме — родители жили отдельно. Жила в Москве до 1937 г. 2 ноября 1937 года была арестована вместе с моим мужем — Романовичем Игорем Константиновичем, переводчи ком художественной литературы с английского языка. Нас обоих обвиняли в активном участии в фашистской организации. Муж получил 10 лет, я — 8 лет лагерей строгого режима. Меня отправили на Дальний Восток, в город под названием «Свободный». Через три года меня освободили чудесным образом — без всяких хлопот с моей стороны. После освобождения, в 1941 году, за неделю до объявления войны, в Москве, я крестилась в Православие. Все мои хлопоты за мужа были тщетны. Он умер в ночь с 19-го на 20-е февраля 1943 года в лагере под г. Рыбинском. По национальности я еврейка. Родители мои, врачи, били убежденными атеистами. У нас в семье, когда речь заходили о Боге, всегда говорили, что в Бога могут верить tojii.mi «темные» люди, что вера — это признак некультурной и и т. п. Детей у моих родителей было двое: я — младишм и брат Митя, старше меня на 2,5 года. Мама все свое времм отдавала нам, горячо любила нас и старалась оградить нас * Дух сильнее плоти (лат.). 164 от внешней жизни. Мы жили, как жило большинство детей состоятельной интеллигенции того времени, не соприкасаясь с жизнью, в отдельной детской со своими игрушками и книжками, в обособленном детском мире. Особенно мама следила за тем, чтобы не было никакого религиозного влияния. «Я не хочу, чтобы детские головы забивали всякими религиозными бреднями», — говорила она. Поэтому она избегала оставлять нас на прислугу. Наша последняя няня ушла от нас, когда мне было 3 года. Я очень любила маму и брата и, конечно, безусловно верила, что все, что говорит мама,— непреложная истина. Так я и прожила до 6 лет, ничего не зная о Боге, или, вернее, в твердом убеждении, что Его нет. Когда мне исполнилось 6 лет, в моей жизни произошло событие, которое глубоко потрясло меня. При доме, в котором мы жили, был большой сад. Однажды мы с братом и несколькими соседними детьми играли в саду, бегали по дорожкам и наткнулись на больного петуха. Он лежал на боку и тяжело дышал. Мы окружили его, кто-то из ребят принес ему воды попить, но ему уже ничто не могло помочь. Он умирал. Агония продолжалась несколько минут. Он судорожно раскрывал клюв, он задыхался. Затем все было кончено. Мы стояли как вкопанные и молча смотрели на это умирание. Кто-то из детей сказал — «теперь надо его похоронить...». И мы вырыли ему могилу, засыпали ее цветами; нее, казалось, закончилось детской игрой. Но вечером, ложась спать, я вдруг ясно вспомнила это умирание, и мне стало страшно. Я вся дрожала от напряженного и томительного недоумения. «Куда же девалось петушиное «я»? — так шли мои мысли. Вот я — «я» — Леночка, и Митя — у него тоже «я», и у всех есть «я», и у петуха оно должно быть. Вот он умер, мы его закопали, а где же его «я»? Я заплакала, меня трясло, и я долго не могла заснуть. Утром я сразу же бросилась к маме со словами: «Мама! а где петушиное «я»? Моя мама даже растерялась, и не сразу смогла понять, в чем дело. Затем стала объяснять: «Что ты, Леночка, какое петушиное «я»? Петушка уже нет, его закопали в землю, он сгниет и на его месте вырастет цветочек». «Нет, нет, — горячо спорила я, — мы закопали только цетушка, а его «я» там не было, его нельзя закопать, оно не может умереть, где оно теперь, и где будет мое «я» и Митино, скажи, мама!». Я плакала, я волновалась и долго меня не могли успокоить. 165 Через несколько дней я сказала маме: «Ты неверно говоришь, что Бога нет. Он есть, и петушиное «я» ушло туда». И с этой поры я начала молиться. Молилась я своими cловами, складывала стихи и читала их, как молитвы. В наше ремя в школьные тетради в магазине вкладывали красивые яркие картинки. Брат уже учился, и я однажды в его новой тетрадке нашла очень красивого ангела. Я наклеила его на голубую бумагу и повесила на спинку моей кровати. Я молилась перед его изображением, становясь на колени. Митя всячески дразнил меня, клал старый башмак к себе на подушку и кланялся, копируя меня, взрослые тоже смеялись надо мной, но я твердо стояла на своем. Я очень боялась, что Бог накажет Митю за его издевательство и всегда просила Бога, чтобы Он простил Митю. Моя молитва была такой: Господи, помилуй и благослови, Ты даруй мне силу, силу воли. Мой брат в Тебя не верит, Ты прости ему. Я тебе верю, великому Господу, Ты даруй мне силу и терпение, труд. Господи помилуй, люди только врут... (т. е. врут, что Бога нет!). Затем я прибавляла уже в прозе все свои прошения. Мне было лет 8, когда у нас в доме появилась новая картина. Она изображала Нерукотворенного Христа, не помню какого, западного художника. Картина эта всем известна, она имеется в очень многих домах, христианских и не христианских. Она написана так, что иногда кажется, чти у Него открыты глаза, а иногда закрыты, в зависимости от того, как падает свет. Мама вставила эту картину в красивую раму и повесила углом, как вешают иконы, в приемную для больных. Помню, монашенки-белошвейки, которые шили нам белье, когда приходили к нам, подолгу стояли перед этой картиной. Я, конечно, тоже обратила на нее внимание и чем дольше я смотрела на нее, тем больше мне хотелось еще и еще смотреть. Я спросила маму: «кто это?». Мама мне объяснила так: «Это был очень хороший человек. Христиане думают, что это Бог, но это неверно — Бога нет; это был просто хороший человек, который учил добру». Я старалась 166 при малейшей возможности проскользнуть в приемную, чтобы смотреть на Него. (Нас не очень-то пускали в эту комнату — ведь всякие больные приходили). Я могла смотреть на Него целыми часами, неотрывно. Бывало, забьюсь в кресло в плохо протопленной приемной, вся закоченею от холода и все смотрю, смотрю... Меня уводили, меня бранили. «Мама, я люблю Его», — вот все, что я отвечала на все вопросы. Больше я ничего объяснить не могла. Мама встревожилась: Просто не знаю, что с ней делать, религиозный психоз какой-то!». Но так как во всем остальном я была здоровым, бойким и шаловливым ребенком, она несколько успокоилась: «ничего, подрастет и пройдет это, сама все поймет...». Но это не проходило. Я росла, поступила в гимназию. В то время перед началом занятий всегда была общая молитва. Девочки-христианки крестились, я же с другими девочками-еврейками должна была присутствовать при этом. С первого дня мне почему-то захотелось перекреститься тоже. Я сразу же почувствовала притягательную и таинственную силу крестного знамения. Вернувшись домой, я осторожно, медленно перекрестилась. Я волновалась, боялась, что делаю что-то недозволенное, что со мной что-то произойдет... Но ничего, все было вокруг тихо, тихо, и внутри какая-то особая тишина. После этого первого опыта я стала креститься все чаще и чаще во время своей молитвы, но не каждый день. Естественно, что моими подругами стали русские девочки из верующих семей. С одной из них связь не прерывалась на протяжении всей моей жизни, и так до сих пор. Мы с ней, как родные сестры. Очень скоро я познакомилась с Евангелием, выучила свою первую молитву — «Отче наш», приобрела маленький крестик и носила его. Все это тогда можно было купить за несколько копеек в любой церкви. Сколько было у меня неприятностей дома, сколько отнятых и выброшенных крестов и Евангелий! Но неизменно кто-нибудь из моих друзей дарил мне, и я опять надевала крест. Я стала заходить в церковь, но очень робко. Однажды отец пришел домой расстроенный и сказал маме: «По городу ходят слухи, что я собираюсь креститься, потому что нашу дочь видели в церкви». (Мы жили в г. Воронеже, мой отец был известным врачом, и его знал почти весь город). Тогда мама, чтобы прекратить мое хождение в церковь, сказала: «Смотри, не ходи больше, а то тебя поп оттуда кадилом выгонит». Я, конечно, поверила и боялась этого страшно. 167 Этот страх жил во мне очень долго, и я, даже когда мне было уже 40 лет, часто ловила себя на том, что в церкви я с опаской отодвигаюсь, когда диакон или священник идут с кадилом. Для меня было большим горем, что я не могу ходить в церковь, а главное — не могу исповедываться и прича щаться. Что такое исповедь, я понимала, а что такое Причастие, я не знала, но ясно чувствовала, что я лишена чет го самого главного, без чего невозможно жить. И вот однажды в Пасхальную ночь я была одна в своей комнате и плакала. Мне уже было 11 лет и меня из общей с братом «детской» перевели в отдельную комнату. Я плакала о том, что я не в церкви, что все мои подруги исио ведывались и причащались и теперь радостно встречают праздник, а я всего этого лишена. Была очень теплая апрельская ночь. Окно было раскрыто, и весь город был наполнен колокольным звоном. Вдруг я решительно сказала себе — глупая, чего ты плачешь? Вот — Бог и ты. Расскажи Богу все свои грехи, потом сама окрести себя и сама причастись. Тогда я не понимала, что такое св. Тайны. Я так и сделала. Налила в чашку воды и опустила туда свой крестик. Поставила свою святую воду на маленький круглый столик и выдвинула его на середину комнаты. Затем я сказала вслух: Господи! я исповедуюсь тебе. (Мне казалось, что все, что я делаю, я должна громко объяснять Богу, чтоб Он это понял). Я встала на колени и рассказала все свои грехи, а их было много. Я старалась все вспомнить. Затем я взяла в руки Евангелие и с ним обошла три раза вокруг столика, на котором стояла чаша, читая, что попадется из Евангелия и молитву «Отче наш». Ничего другого я ведь не знала. Потом я сказала: «Господи, вот я крещусь!» и стала поливать себя своей святой водой. Потом я взяла крашеное яйцо и крошечный куличик, которые мне украдкой сунула наша кухарка, и сказала: «Господи, а это пусть будет мое причастие!». И я съела яйцо и кулич, запивая свое И святой водой. Внезапно все стало изменяться во мне. Первые мгновения я ярко чувствовала теплоту ночи и гул колоколом, и все это входило в меня. Меня наполнило какое-то ликующее счастье, я чувствовала себя прозрачной, как-бы хрустальной, и внутри меня с шумом, как от водопада, струи лась жидкость—горячая и сверкающая как огонь. Шум был похож на водопад и морской прибой. Он то нарастал, то осла 168 бевал, ритмично перемежаясь. Я не помню, спала ли я в эту ночь. Утром я не могла ни есть, ни говорить. Что-то сдавило мне горло. Я была как в столбняке, я избегала всяких прикосновений. Я так боялась запачкать эту хрустальную чистоту, потерять это чудесное ощущение. Мама испугалась, она была уверена, что я заболела. Постепенно, в течение дня, шум делался все слабее и слабее, и к вечеру все утихло во мне. Я прожила долгую жизнь, я крестилась поздно — 37 лет. Во время крещения я с волнением ждала, что со мной повторится то чудесное, что было в детстве, но я не почувствовала ничего. Много лет отделяют меня от той ночи. Но когда я вспоминаю, я снова и снова ощущаю ту удивительную теплоту, тот проникающий в меня гул церковных колоколов, я опять слышу этот ритмичный шум водопада и морского прибоя. ...Меня опять вели на допрос. Была глубокая ночь. На этот раз я очутилась не в том кабинете, где я была в последний раз. Мрачная, темная комната, цементный пол, цементные стены. В углу стоял небольшой стол, против него стул и больше ничего. Навстречу мне поднялся рослый человек, темный н мрачный, как и вся эта комната. «Подпишите» — отрывисто сказал он, протягивая мне бумагу. Я начала читать. Там было написано, что я являюсь активным членом контрреволюционной фашистской организации и признаюсь в этом. Нелепость и неожиданность этого обвинения была так велика, что я растерялась. «Нет, — немного помолчав сказала я, — я не могу подписать. Это неправда». «Не подпишешь?! — он с угрозой склонился надо мной.— Ах ты...» И грязные ругательства нескончаемым потоком обрушились на меня. Я похолодела от ужаса. Никогда со мной так не обращались. Мои мысли в страхе заметались. «Что это? — думала я, — может быть, бред? яркий, отвратительный кошмар? Может быть, сейчас я проснусь и все это кончится...». Наконец он замолчал и опять пододвинул мне бумагу — «подписывай!». У меня от страха прерывалось дыхание, стучали зубы. «Не могу — с трудом сказала я, — это неправда». «Не можешь?! — повторяет он, — не подпишешь?!». Своей огромной рукой он с размаха бьет меня по лицу раз, другой. Я поднимаю руки, чтоб заслониться. Он бьет меня по рукам, и они повисают, как пара- 169 лизованные, он продолжает бить. У меня подкашиваются ноги, и я медленно опускаюсь на пол. Он обливает меня но дой из графина, приказывает встать. — «Подпиши!» — «Нет, это неправда». — «Подпиши!» — удар, опять удар, еще и еще... Я снова падаю на пол. Дурнота. Прихожу в себя от холодной воды. «Подпиши!». — «Нет, это неправда!». Он xватает меня за плечи и с силой бьет меня об цементную стену... Мысли бегут с предельной быстротой и ясностью: «Так вот как это бывает, — думаю я, — вот что чувствуют люди, когда их избивают, убивают... Если я не подпишу — меня, наверное, забьют насмерть... Как хочется жить.. Подписать? А что будет потом? Значит все, к чему мы с мужем стремились — наш путь, наши искания истины и света, наша твердая уверенность, что дух сильнее тела — все это выдумки, ложь? Все это исчезает перед грубой физической силой? Нет! Это не может быть!». Мое сердце и мысли мечутся как в тупике, ища спасения. Вдруг я вспоминаю слова: Spiritus dominat forma! В отчаянии твержу я их про себя, и эти ело ва раздаются где-то внутри около сердца. Spiritus dominat... Мой мучитель внезапно меняет со мной тон. — «Подпиши,— говорит он почти ласково, — подпиши, и я обещаю тебе легкое наказание — вольную высылку только на 3 года. Ведь все равно подпишешь, я заставлю тебя». — «Нет, не могу — отвечаю я, — я подпишу только правду, а это неправда». И опять он бьет. Spiritus dominat... Я произношу эти слова, цепляясь за них, как за единственную свою опору. Spiritus dominat... я твержу, не переставая, пока работает сознание. Меня снова отливают водой, и я с новой силой повторяю — Spiritus dominat... Я вижу каким-то внутренним зрением, как около сердца светится огонек, он делается все ярче и ярче и похож на голубую звезду. Как сквозь воду я слышу глухой стук. Что это? А-а, это звук от ударов, это бьют меня, но я больше не чувствую ни боли, ни страха. Мне хорошо... Я лежала на полу, голова моя опиралась на цементную стену. Он наклонился, поднял меня как ребенка, поставил перед собой. Мы молча стояли друг против друга. Наконец, он растерянно сказал — «Я не знаю, что делать с тобой, ты такая маленькая, слабая»... Он приподнял свои тяжелые руки, руки борца или боксера, и глядя на них глухо ска- 170 зал — «Ведь я могу убить тебя одним ударом. Что делать[с тобой, я не знаю». «Я тоже не знаю» — тихо ответила я. Он подобрал с пола мою гребенку и подавая мне сказал:— «Причешись». «Я не могу поднять руку» — ответила я. Тогда он начал осторожно расчесывать мои спутанные волосы, слипшиеся от крови, стараясь не причинить мне боли. Было[странно представить, что эти страшные руки могли так мягко прикасаться. Затем он тревожно огляделся, опустил голову и сказал: «Я так устал с тобой». «И я тоже устала» — ответила я. Еще мгновение он стоял опустив голову, затем нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась и вошел конвоир. «Увести обратно в камеру» — приказал он и отвернулся. Через несколько дней мне зачитали приговор: меня осудили на 8 лет концлагеря. Что ж! — не раз говорили мне мои товарищи по заключению, — мы не выдержали и подписали, ты не подписала, а какая разница? Все равно получила те же 8 лет!». Я молчала. Мне нечего было сказать им в ответ. Я не могла им объяснить, что в эти страшные ночные часы я получила тайкой бесценный дар, который я не променяла бы ни за что па свете, который — я чувствовала это — будет служить мне непоколебимой опорой во всех трудных обстоятельствах моей жизни, и я должна приложить все усилия, чтобы не потерять его. «Дорогой Близнец, я умираю. Мы не увидимся с тобой больше. Прощай!..». Я читала письмо, полученное из конц. лагеря от мужа. Читала и не могла поверить его словам. У нас с мужем было прозвище «Близнецы». При полном несходстве и даже противоположности характеров у нас был такой единый основной стержень, что иначе как «Близнецы» нас не называли. «Пойдем к близнецам», -- говорили друзья... «Достаточно спросить кого-нибудь одного из Близнецов, — другой все равно будет того же мнения»... «А ну-ка, навестим Близнецов, посмотрим на «показательный брак» — подшучивали они. А мы друг друга тоже называли не по имени, а «Близнец». Мы жили четко и строго. Мы внимательно и осторожно строили здание нашей совместной жизни, и оно было прекрасно. У нас было одно стремление, одна, душа, одно сердце _ Ведь мы были близнецами. Наша жизнь была как натянутая струна, и когда нас разлучили, мне долго казалось, что я слышу звук этой разорванной струны. Нас разброса- 171 ли в разные стороны: его под Рыбинск близ Москвы; меня на Дальний Восток. Через три года меня освободили, его нет. Началась война, прекратились свидания, посылки, наступил голод. Письма приходили все реже и вот, наконец, это письмо — «Дорогой Близнец, я умираю... прощай...». В военное время без разрешения нельзя было ехать. Иг сколько дней было потрачено на усилия получить пропуск, но все было тщетно. Я решила ехать на свой риск. Друзья собрали продукты, старались послать самое питательное: сало, масло, сгущенное молоко, шоколад, изюм. Перед отъездом я зашла в церковь. Я была крещена совсем недавно, и связь с церковью у меня была слабая. Я искала помощи, поддержки. Сквозь слезы я смотрела на боль шую икону Спасителя, которая находилась наверху иконостаса. Вдруг мне показалось, что Спаситель качает головой и даже улыбается мне, и я, как бы услышала слова: «и это ты не хочешь отдать Мне?». — «Нет, нет, не хочу, Господи!» — быстро ответила я. «Все, все, только не это». Я стали внимательно всматриваться в икону — лик Спасителя был неподвижен, и я успокоилась. «Нет, не может Господь oтнять у меня Близнеца», подумала я. В Рыбинск я ехала не в первый раз, до войны нам давали свидания. Там я всегда останавливалась у знакомой моих друзей, врача Софьи Людвиговны. Она меня принимала очень радушно. Из Рыбинска надо было ехать в пригород, называемый Переборами — там находилось управление, Рыбинским лагерем и там оформлялось разрешение на спи» дание с заключенными. Ехать надо было на «кукушке» так называли состав из нескольких вагончиков, который прицеплялся к старомодному паровозу. «Кукушка» ездила дне, раза в день. Утром в 9 часов поезд выезжал из Рыбинке, и через 50 минут прибывал в Переборы. Обратно из Перебор «кукушка» отправлялась в 6 часов вечера в Рыбинск» Другого сообщения не было. До Рыбинска я доехала без осложнений. Документы про» веряли очень поверхностно, пропуск не спрашивали. Тогда больше внимания обращали не на выезжающих из Москны, а на ехавших в Москву. Софья Людвиговна, как всегда, гос», теприимно встретила меня. На следующий день, в 9 часов, утра я на «кукушке» поехала в Переборы. В управлении ла«, герями я с нетерпением смотрела, как начальник перебирает папки, отыскивая нужную и мне казалось, что он намерен», 172; но медлит. Наконец он вытащил папку с делом Близнеца, полистал ее, посмотрел на меня и сказал: «Умер недели две тому назад. Похоронен в общей могиле». Некоторое время я стояла молча, оглушенная, затем повернулась и вышла. Я шла вся сжавшись, сгорбившись от тяжести и боли нестерпимого горя. Но одновременно я как-то не отдавала себе отчет в том, что произошло. Я не понимала—как же я могла быть еще живой, если мой Близнец умер... Машинально добрела я до станции и села на скамейку. Затем до моего сознания дошло, что мне придется ждать до 6-ти часов вечера — раньше поезда не будет. «Лучше пойти пешком» подумала я. «Зачем мне здесь быть? все кончено». И я спросила у какого-то прохожего, нет ли прямой дороги на Рыбинск. Он указал мне дорогу. Она была похожа на мощеное гравием шоссе, по краям которого были пешеходные дорожки, обсаженные высокими деревьями. Я пошла по дорожке с левой стороны шоссе. Слезы обильно текли по моему лицу. Я изнемогала от горя, от острой боли, от того, что часть моей души, большая часть моей души ушла от меня, оставила меня. «Близнец, дорогой Близнец, не плачь так! Я здесь, с тобой, мы больше никогда не расстанемся, перестань плакать!». Внезапно я услышала голос Близнеца, услышала и увидела его. —А ты помнишь» — теперь спрашиваю я, — «Дорогу в ... никуда?». « А еще помнишь, — заговорили мы в один голос, как это часто с нами бывало, — Павелецкую дорогу, Катуар?». И лицо Близнеца стало серьезным и грустным. Это было летом. День уже кончался, и мы шли к станции. По дороге, навстречу нам двигалсь толпа людей, странная, мрачная. Несмотря на ясное небо казалось, что все потемнело, что над этими людьми нависла черная туча. Они приблизились, — это были заключенные, и они шли под конвоем. Их вели быстро, и они шли в полном молчании. Мы с Близнецом стояли, тесно прижавшись друг к другую вдавившись спиной в кустарник, который рос по краям дороги. Один из заключенных проходил совсем близко от нас-Он шел, смотря вперед ничего не видящими глазами. Он шел и мочился на ходу, - как скотина, которую гонят на убой и которой не дают остановиться. Он уже не был похож на человека. Мы возвращались домой подавленные и молчали- 173: вые. Мое сердце сжималось в тревоге. Может быть оно предчувствовало, что скоро, очень скоро и нас вот так же погонят, как скот... Он шел рядом со мной, тонкий и легкий. Он был одет в какую-то мягкую, облегающую одежду, похожую на спортивный костюм. Ткань была серовато-голубоватого цвете и как-будто светилась. «Не плачь, не плачь, — повторял он, — я теперь всегда буду с тобой. Всегда вместе». «Близнец!» — я не могла говорить, я рыдала. — «Как же это все случилось, как же мы теперь?!». «Всегда будем вместе» — снова сказал он. — «И опять будем бродить как прежде, по разным местам, и ты будешь опять каждому путешествию придумывать название. Все, как прежде». Я любила придумывать разные названия нашим прогулкам по заглавиям прочитанных книг. «Помнишь, «Белое безмолвие»? — засмеялся он. Помнила ли я? Еще бы! Ослепительный снег, яркое солнце и блестящая лыжня. Близнец бежит впереди и скрывается за поворотом. Я устала и мне обидно. Но на повороте в снегу я вдруг увидела плитку шоколада и большой апельсин, похожий на маленькое солнце. Близнец стоит опершись на палки, смотрит на меня и смеется. И я тоже смеюсь. Как он умел побаловать меня, мой Близнец, подбодрить мою невзрослую душу. «Не надо, не надо! не вспоминай» — сказал Близнец. Он гладил меня по голове, он обнимал меня, но что-то отличало его от людей, и я сразу не могла понять, что именно. Я стала внимательно приглядываться к нему и увидела, что он не идет, а как бы взлетает; его ноги почти не касались почвы и сам он держался не прямо, а был в несколько наклонном положении по отношению к земле. Он все время двигался и заходил то с одной, то с другой стороны. Он стремился стать как можно ближе ко мне, прижать меня к себе, обнять, утешить, но какая-то невидимая преграда мешала ему. Он старался преодолеть эту преграду и не мог. Я ощущала его прикосновения не больше, чем крылья ночной бочки, когда она внезапно налетает и бьется о лицо, о руки... «Не вспоминай, Близнец» — повторил он. — «Теперь все другое. Подумай, как нам хорошо, ведь нам уже не нужне разрешение на свидание!». 174: Эти свидания! Одноэтажный деревянный домик за колючей проволокой. Внутри коридор и по обе стороны маленькие комнатки. Заключенных приводят вечром, утром уводят на работу. Вечером за дверью каждой комнаты раздаются голоса, чаще всего плач, иногда ссоры, ругательства. За нашей же дверью всегда был смех. Когда мы встречались, мы забывали все, мы бросались друг к другу. Мы стояли, крепко держась за руки и смеялись от счастья, от того, что мы можем побыть вместе и отведенное нам время становилось огромным, потому что оно было полно радости. Странное ощущение необычного все больше охватывало меня. Я увидела, что не только Близнец движется вокруг меня, но в движении было все: двигалось небо, двигалась земля. Ветер летел навстречу мне со страшной силой и тем не менее не сбивал с ног, а как-то поддерживал меня и дуновение его было необыкновенно мягким. Небо было совсем близко, казалось, что достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться до него. Оно было голубоватого цвета, и все светилось удивительным светом. Светилось без солнца, солнца не было совсем на этом небе. Деревья, растущие по краям дороги, сделались очень высокими. Как и ветер, они неслись навстречу мне. Их ветви достигали неба. Темные, без листьев, они походили на громадные руки, которые как бы ограждали небо от нас, чтобы мы не прикасались к нему. Двигалось все, кроме меня; у меня было ощущение, что я стою на месте. Я почти не чувствовала себя, своего тела. «А помнишь «Лес»?—сказал Близнец. И он начал читать стихи нашего любимого поэта: «...может быть тот лес душа твоя, может быть тот лес любовь моя, или, может быть, когда умрем, мы в тот лес отправимся вдвоем». «Да, — сказала я и зарыдала еще сильнее. — Вдвоем... но ты-то, ты уже... там... А я, как же я? Что теперь будет со мной?». Я увидела, что Близнец волнуется, оттого что не может успокоить меня, что мои слезы причиняют ему боль и все же не могла справиться с собой. Горе мое не уменьшалось. «Не надо, не надо, — говорил он, — перестань плакать. Ведь я буду всегда рядом, всегда вместе». Движение вокруг меня усиливалось. Теперь небо было не только надо мной. Оно показывалось то сбоку, то снизу, как быстро меняющиеся кадры в кино. Деревья мелькали, и я видела их или огромными так близко, что они почти задевали меня, или далеко-далеко, совсем маленькими. И Близ- 175 нец двигался не так, как вначале. Тело его приняло положение пловца. Он больше не шел, он летел и полет его был стремительным и быстрым, повороты резки и угловаты. Ом носился вокруг меня. Когда он приближался ко мне, он но ходил на птицу, которая бьется о стекло, но я уже не чувствовала его прикосновений, даже таких легких, как крылья бабочки. Когда он удалялся, он летел более плавно, совсем низко, кругами над землей, как летают ласточки перед грозой. В общем движении и мелькании все сливалось перед глазами, и я постепенно переставала видеть его. Он исчезал, В последний раз я услышала его голос, слабый, как будто издалека: «Не плачь... теперь всегда с тобой, всегда вместе...». Затем какое-то мгновение не было ничего. Темнота. И я увидела, что иду уже по улицам города и поликлиника, где работала Софья Людвиговна, совсем близко. Все тихо, ветра нет. Далекое, серое небо, грязноватый снег. (Было начало марта и снег терял свою чистоту). По моему лицу не переставая текли слезы, и в душе была пустота и отчаяние, Я вошла в поликлинику и постучала в дверь кабинете, София Людвиговна вышла в белом халате и шапочке и е удивлением смотрела на меня. «Все кончено»,—сказала я,— «он умер». «Откуда вы?» — спросила Софья Людвиговна. — «Как откуда? из Перебор» — ответила я. — «Я пришла за ключом от вашей комнаты, мне надо уезжать. Здесь я больше не нужна. Никогда. Он умер». Она с еще большим удивлением взглянула на меня, затем на стену, где висели большие круглые часы. — «А вы действительно были в Переборах?» — спросила она. — «Ну конечно» — ответила я. — «Где же еще я могла быть?», Она опять посмотрела на часы. Я взглянула тоже и увидела, что часы показывают четверть двенадцатого. «Часы стоят» — подумала я. Как раз в это время я сидела на скамейке у станции в Переборах. — «Вас наверное кто-нибудь подвез на машине?» — спросила Софья Людвиговна. — «Нет,— ответила я, продолжая смотреть на часы, — нет, я пришла пешком. Он умер, его нет больше и ничего нет... Я пришли за ключом». И тут я увидела, что минутная стрелка дрогнула и передвинулась. Часы шли. «Идите домой, отдохните», — с участием сказала Софья Людвиговна, протягивая ключ. — «Я постараюсь помочь вам с отъездом. У меня есть знакомый шофер, он ездит на грузовой в Москву и, может быть, возьмется провезти вас». 176 И вот я опять в Москве, пустынной, затемненной Москве военного времени. Уже смеркалось. Контуры домов сливались с серым асфальтом и серым небом. Вся моя прошлая жизнь, все чем я жила, оставило меня навсегда. Я была совершенно одна в молчаливой, серой пустыне. Я должна была возвратиться к людям, которые не понимали меня, с которыми мне было трудно, и я знала, что никогда не смогу полностью войти в их среду. Как мне не хотелось идти, как мне было страшно идти! Я с трудом передвигала ноги. Мое тело стало очень тяжелым, каждый шаг как бы вдавливал меня в землю и отдавался в ушах. Казалось, что от моих шагов на асфальте должны были оставаться глубокие следы. Чемодан оттягивал мне руку, как будто там был тяжелый груз. Маленький чемодан с продуктами, которых было так немного и которые были не нужны. Я часто останавливалась, чтобы перевести дыхание, потом опять шла. И каждый шаг мог отдалить меня от той страны... И каждый шаг мог приблизить меня к той стране, где нет ни смерти, ни расстояния, ни времени. Я шла. Нас было трое, и мы были одни в высоком холодном храме. Алтарь ничем не отгорожен, и мы сидели против него; мне было немного страшно. Вошел наш хозяин, он был также хозяином этого храма. Он был пастырь — пастырь небольшого литовского селения и пастырь большого количества людей, которые приезжали к нему со всех сторон. Мы токе приехали сюда издалека и у каждой из нас была своя петь, своя нужда. Он встал на колени и молился перед алтарем. Затем подошел к нам, сел рядом и заговорил: «Сейчас мы будем заниматься медитацией. Я скажу о двух мировосприятиях или мироощущениях — об оптимизме и пессимизме. Что такое оптимизм? У богословов нет такого определения. Это — легкое отношение к жизни. Легкомыслие. Люди, которые утверждают, что коммунизм стремится к улучшению жизни, к созданию нового человека, — неужели они никогда не выходили на улицу, не видели людей в магазинах, учреждениях, у себя дома, в семье. Неужели они не видели, что каждый второй человек — пьяница, заставляет страдать свою жену, детей... Что дети почти лишены детства, что очень многие подвержены влиянию темных сил... Итак, оптимизм — это не должно быть присуще христианству. Но когда мы все это видим, мы не должны впадать 177 в уныние, что делают большинство людей, мы не должны предаваться пессимизму. Правда, некоторые, впадая в отчаяние, прибегают к Богу и в нем находят утешение. Но все же пессимизм, так же как и оптимизм, не христианское мироощущение. Какое же должно быть христианское мироощущение? Я выражу это словом, которое мы часто читаем в газетах — пусть вас это не удивляет. Это слово — милитаризм. Милитаризм — воинство. Когда мы говорим «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то мы должны помнить, что Саваоф — это значит воинствующий и рядом с Богом должен стоять христианин-воин. Христианство — это воинство. Что считается самым важным в войсках? Самое важное — это 2-е отделение, т. е. разведка. Без разведки воевать невозможно: нельзя учесть сил противника, обстановку, нельзя рассчитывать на победу. Что же является для христианина разведкой? — это проверка совести. Нужно каждый вечер внимательно проверять, что произошло за день, что было сделано неправильно, какой грех совершен. В каких условиях производится разведка? В условиях тишины. Тишина необходима, чтобы успешно разузнать силы противника. Так и для христианина для проверки совести нужны тишина и молчание. Когда мы в молчании, мы видим свои грехи. Глаза наши становятся как промытые окна и сквозь них более ясно видны наши грехи. Молчание — обязательное условие. Сколько лишних слов мы произносим, без которых мы можем обойтись. Тишина и молчание. Мы должны научиться этому в любых условиях. Если невозможно дом и (хозяйство, дети и т. д.), то хотя бы на несколько минут по дороге на работу, в метро или на службе... Христианин - воин. Как солдаты переносят свои орудия на новые огневые позиции, так и христианин должен активно нести в мир Христа, проповедовать Его и, главным образом, показывать пример своим поведением...». Он замолк. Затем сказал: «теперь я сыграю и спою». И он прошел наверх к органу, заиграл и запел. Он молился, оИ пел Богу. «Будем медитировать», — сказал он. Как я ждала этого момента, как я боялась, что что-нибудь помешает, и он не продолжит своей беседы. У нас остались считанные дни,скоро надо было уезжать. Иисус Христос сказал: «Когда сильный с оружием охра» няет свой дом, тогда в безопасности его имение» (Лк. 11,21), 178 «Медитация наша делится на три раздела: 1. Вооружение. 2. Крепость. 3. Двор. Представьте себе, что в вашу комнату вошел посторонний нежеланный человек. Он все переставил, он трогал ваши вещи, книги, вы ничего не можете найти, это больше не ваша комната, вы не можете вернуться в нее. Ваш дом занят врагом. Мы должны охранять свой дом — свой душевный мир, покой, радость, мир алтаря. Сейчас очень много больных, шизофреников, настоящих душевнобольных, но все мы в какой-то момент можем быть шизоидами. Когда это бывает? Когда вторгается в душу что-то чужое и грозит украсть наш мир. Оно подобно врагу, пришедшему в наш дом для того, чтоб занять его и расхитить его. Но есть оружие против врага — молитва. У нас есть краткие молитвы св. Екатерины; если перевести дословно, они называются «стреляющие» молитвы. Они действуют как выстрел — расстреливают, отражают и уничтожают эти дьявольские нападения. В католичестве это оружие называется «маленькие тайны» — краткие молитвы, например сердцу Иисуса и др. В православии тоже имеется ряд кратких молитв: молитва Иисусова, Господи, помилуй... Не пренебрегайте молитвой, всегда будьте вооружены. Пользуйтесь этим оружием во всякое время, на всяком месте — на работе, в метро, дома в семье...». «Мы медитировали о том, как сохранить наш дом, наш внутренний мир от врага, чтобы он не мог проникнуть в нас. О вооружении. Но недостаточно, чтоб воин был вооружен и только. Он должен быть сильным, иметь крепость. Как приобрести крепость и, главное, сохранить ее? Средство только одно — упражнение. Без упражнения не будет стойкой крепости. Вы знаете, как легко движутся спортсмены, как красивы танцы на льду, но вся эта легкость и красота достигается упорным и ежедневным упражнением. И в духовной жизни христианину дается ежедневное правило — упражнение, которое он должен исполнять неотступно. Всегда помнить, что без упражнения не может быть ни крепости, ни продвижения. В православии более жесткие правила. У нас, к сожалению, не так. У вас имеются еженедельные постные дни — среда, пятница. В эти дни не надо включать телевизор, радио, надо избегать ненужных развлечений. В воскресные дни обязательно — храм. У католиков для упражнения, кроме утренних и вечерних правил, употребляются четки-розарий. Можно ли поднять кирпич одним пальцем? 179 Можно, если упорно тренироваться. Сначала один, потом два, три... все достигается упорной тренировкой. Так и в духовной жизни надо помнить, что непременное условие — упражнение». Он говорил тихо, с паузами, слова как бы выходили ил глубины его сердца. Казалось, что он властно взял нас за руки, как детей, и повел, показывая как и куда надо идти. Он неправильно говорил по-русски, но это не мешало. Напротив — фразы, лишенные привычного оформления, с удивительной ясностью и четкостью входили в сознание. «Около каждого дома в деревне имеется двор. Двор ограждают оградой, двор украшают деревьями, цветами, стараются содержать его в чистоте и порядке. Двор стараются охранять от вторжения чужого и для этого даже иногда дер жат сторожевых собак. Прежде, чем попасть в дом, человек должен пройти через двор. Если недобрый человек хочет разрушить дом, бросить камень, разбить стекла — ему нелегко это будет сделать, если дом будет окружен двором с оградой. Наш двор — это наша защита внутреннего человека-христианина. Двор — внешняя сторона христианин;! Жизнь христианина должна протекать строго, продуманно и чтобы все было в порядке. Каждая вещь должна иметь свое место и употребляться по своему назначению. Христианин не должен быть неряшливым, беспорядочным, не должен тратить часы на поиски какой-нибудь вещи, которая оказывается не на месте, не должен без толку суетиться. Стараться всегда в определенное время ложиться и вставать, не лежать в постели. При воспитании ребенка помнить, что из 10 его желаний достаточно исполнить только одно, а остальные девять выбросить. Точный порядок организовывает, подтягивает человека. Без двора внутренний человек (дом) открыт, не защищен. Берегите свой двор. Иисус Христос сказал: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Мы уезжали, и он пошел немного проводить нас. Эти дни прошли так необыкновенно, что трудно было поверить в их реальность. Каждый день был заполнен молитвой, стремлением ближе понять, соединиться, молиться вместе, проникнуться их традицией, их культурой. Мы жили рядом с человеком, у которого жизнь не расходилась со словом, с христианином-воином, который нес в мир Христа и пропо- 180 ведовал Его. Он говорил с нами и для нас, и мы должны претворять его слова в жизнь. Он остановился, мы простились и дальше пошли одни. Через несколько шагов я оглянулась. Он все еще стоял и смотрел нам вслед. Я оглянулась в тот момент, когда он быстрым жестом перекрестил нас. Он стоял — высокий, в кепке и потертом пальто и был бы похож на литовского крестьянина, если бы из-под короткого пальто не было видно его сутаны. Наша связь с умершими... с близкими, любимыми, друзьями и родными... Мне кажется, что нет человека, будь он самый убежденный атеист, который не задумывался бы: а что там?.. Неужели все — умер и нет человека, как будто и не было его?! И как бы в компенсацию решительного отрицания загробной жизни провозглашаются утверждения: «человек умер, но дело его живет»; погибший пограничник как бы невидимо продолжает стоять в рядах, и его имя произносится наряду с именами живых; к могиле неизвестного солдата приходят осиротевшие близкие, не знающие, где погибли их родные и друзья, приносят цветы и свое горе, чтобы как-то, все-таки, почувствовать своих умерших и т. д. Всё это всем известно, и пишу я об этом потому, что думаю, что должна передать свое личное общение, свою связь с умершими, очень ясную и реальную. Эта связь поддерживала меня, влияла на меня и изменяла мою жизнь. Я очень любила свою мать. Нас, детей у нее было только двое — я и мой брат, старше меня на два с половиной года. Мама нас горячо любила, но брат, внутренне был ближе, роднее и я, конечно, ревновала. Маму я любила больше всех на свете. И сейчас, оглядываясь на свою прожитую жизнь могу подтвердить, что больше всего на свете я любила маму. Мы выросли, мама осталась жить с братом и его семьей, меня же жизнь увела далеко, совсем по другому пути. Как-то раз мама задумчиво спросила меня: «А ты в самом деле думаешь, что там что-то есть?».—«Конечно»,— сказала я, — «вот умрешь и сама увидишь!». — «А когда я умру, ты будешь приходить ко мне на могилу?». —: «Нет, никогда! Но не будет дня в моей жизни, когда я не буду вспоминать о тебе!». Мои слова оказались пророческими. Даже, если бы захотела, я бы не смогла придти к маме на могилу. Кладбище, где она похоронена, уже давно уничтожено. 181 Мама всегда утверждала, что Бога нет. Но у нее была какая-то связь со своим покойным отцом (моим дедушкой). Она особенно была близка с ним при его жизни, ближе, чем со своей матерью. Бывало, в трудное, голодное время девятнадцатого года, когда было особенно тяжело и, казалось безнадежно, она утром просыпалась радостная и говорила: » «Все уладится! Я видела во сне папу, и он сказал мне — у «не беспокойся, Анночка, все будет хорошо!». И действительно, все улаживалось: неожиданно мы получили посылку «Ара» (с продуктами), или вдруг ордер на обувь, совершенно необходимую нам. Дедушка помогал... Незадолго до маминой смерти, месяца за два, я увидела во сне дедушку и маму. Мама в то время была в больнице. Дедушка был немного не такой, как при жизни. Его седые волосы были длинными и очень белыми, и очень большая борода. При жизни он коротко стригся и носил небольшую бородку. На нем была яркая синяя одежда. Он взял маму за руку и стал быстро удаляться вместе с ней. Я бросилась вдогонку с криком: «дедушка, не уводи маму! зачем уводишь маму?!». И от своего крика я проснулась. Несколько дней у меня было тревожное чувство, но я успокаивала себя — «ведь это только сон». Но, к моему горю, это был не только сон. Вскоре мама умерла. Мама умирала у меня на руках. Склонившись я обнимала, поддерживала ее и не могла поверить, что она умирает. А у нее уже начиналась агония. Она беспокойно металась по кровати, и все время твердила: «Леночка, мы теперь всегда будем жить вместе, никогда не расстанемся». «Да, да, мама, никогда больше не расстанемся» — отвечали я; я не могла допустить, что она умирает. Я только накануне привезла ее домой с колоссальными трудностями и так надеялась... Мама затихла, говорила все тише, все невнятней: «мы никогда не расстанемся... только не отдавай меня...». Наверное она хотела сказать — обратно в больницу... но уже нельзя было разобрать ее слов. Внезапно она поднялась, села протянув руки, лицо ее просветлело, стало совсем молодым и красивым, глаза были полны радостного и ликующего изумления. «Ах» — сказала она счастливым голосом, — «ах», и протянула руки к кому-то невидимому. Это длилось несколько секунд, затем она откинулась назад на подушку и несколько раз вздохнула все тише и тише, закрыв глаза Это был конец. Светлое, радостное выражение оставалось 182 еще часа 2—3, лицо было совсем молодое, прекрасное, преображенное. Затем через несколько часов все исчезло. В комнате на постели лежал труп. Мама ушла. Больше я не входила в ту комнату, мамы там не было. Все хлопоты — оформление, покупка гроба, кладбище, могила... все это взял на себя мамин двоюродный брат. Я же была вся погружена в горе, которое было тем сильнее, потому что было совсем неожиданным. Я страшно тосковала. В то время я уже ушла от своего первого мужа и жила вдвоем со своей подругой. Ведь я так надеялась, что мама будет жить, и мы, наконец, будем по-настоящему вместе. Я все время вспоминала свою жизнь в связи со всеми огорчениями, которые я доставляла маме, с болью я думала о всех проявлениях невнимания и грубости, которые исходили от меня. И мамин страх перед моей верой в Бога, ее сопротивление и, наконец, ее просьбы, чтобы я не крестилась. Я ей обещала, что не крещусь, буду верить в Христа тайно. Тем более, подумала я тогда, что сама себя окрестила в детстве, но никогда никому не говорила. Ведь это не может не иметь значения! Я никогда не забуду той пасхальной ночи, когда я совершила свое «самокрещение» и то, что я почувствовала тогда. Теперь, подумала я, мама сама всё видит, а я свободна от своего обещания. Вскоре после похорон мне приснился сон. Мама пришла ко мне, я очень обрадовалась. Мы сидели рядом и беседовали обо всём, обо всём на свете. Затем она собралась уходить, а я удерживала её, не хотела расставаться. «Мне пора, — сказала мама, улыбаясь своей обаятельной, светлой» улыбкой, — не плачь, я буду приходить»... Я проснулась радостная и счастливая — сон был ярок, как действительность. И мама стала приходить почти каждую ночь. Я ждала вечера, как свиданья. Но удивительно, облик её с каждым разом несколько изменялся. Вначале она была такой же больной и постаревшей, как в свои последние дни жизни — болезнь очень изменила её. Но с каждым разом она делалась всё молже, всё красивее. И вот, наступила ночь, когда она пришла совсем молодая, как на фотографии, где она снята 18-ти лет. На ней была белая одежда, через плечо перекинута длинная, густая коса. Казалось, она вся была озарена светом, который освещал её как бы изнутри, и всё около неё было светло. Я, как всегда, бросилась к ней с радостью, стала рассказывать о всех своих делах. Вдруг мама сказа- 183 ла: «Леночка, я пришла к тебе в последний раз, больше я не буду приходить». — «Как, — воскликнула я, — почему?.. Нет, нет приходи! Ведь это такая радость, такая поддержка для меня!». «Нет, — сказала мама, качая головой, — нельзя, мне больше нельзя»... Я заплакала. — «Не надо плакать, — сказала мама, — сядем за стол, поедим. Покорми меня». Я было собрала что-то; помню — совсем простое — картошка, хлеб, чай. И мы сидели так уютно и беседовали, как в былое время, когда мы еще не расставались, еще жили все вместе. Так было хорошо... «Мама, — сказала я, — а ты у всех побывала? у всех наших умерших родных?». «Да, — ответила она, — я побывала у всех, только у дедушки не была». — «Как! — удивилась я, — ты же его больше всех любила?!». — «Нельзя, — сказала мама, — он далеко, далеко, мне до него не достать». Тут я опять стала просить маму приходить. «Я не могу без тебя, — твердила я, — для меня такое утешение, когда ты приходишь, если бы ты только знала!». — «Нет, — твердо и даже с оттенком досады сказала мама, — как ты не понимаешь?! Я же мертвая была, а теперь опять живая!». И в этот момент я проснулась вся в слезах. Больше она мне не снилась. Как я ни старалась к вечеру особенно сильно думать о ней, призывать её — нет, больше она не приходила. «Хоть бы во сне когда-нибудь приснилась», — думала я. Мои свиданья с мамой я не считала простым сновидением, настолько они были реальны. Время шло, я вышла второй раз замуж. Внимательно и осторожно мы с мужем строили здание нашей совместной жизни и оно было прекрасно. И тут с нами случилась беда. Мы с мужем, как и многие, многие в 1937 году были репрессированы, разлучены и заключены в концлагеря. Его — под Рыбинск, сроком на 10, меня же увезли в тайгу на Дальний Восток с приговором на 8 лет. Я работала машинисткой в какой-то «спецзоне». Нас усиленно охраняли, как опасных, преступников. Зона была окружена колючей проволокой, стояли вышки с часовыми. Вдоль проволочной ограды бегали овчарки. Нас было всего 70 мужчин и 13 женщин. Все мы, или почти все, были растеряны, оглушены происшедшим. Для меня разлука с мужем, который был моим самым близким! другом, была страшна. Однажды наступил день, когда я совсем пала духом. Я заболела, поднялась высокая температура и меня освободили от работы. Я лежала одна в бараке 184 и с грустью думала, что всё кончено, я так здесь и умру, умру некрещеная. И никогда уже больше не услышу музыку, не услышу звуки рояля, к которым я привыкла с детства. Настроение было совсем безнадежное. Я плакала. А ночью, в первый раз после большого перерыва, мне приснилась мама. Она взяла меня за руку и со словами: «Ну, хорошо, пойдем, пойдем» — привела меня в большую квадратную комнату без окон, освещение — как в сумерках. В комнате ничего не было, кроме концертного рояля с поднятой крыиь кой и табурета. Всё в полутёмных тонах и мама была в какой-то тёмной одежде. Она улыбнулась мне ласково, ласково, — только мать умеет так улыбаться своим детям, — села за рояль и заиграла (при жизни она очень хорошо играла). Трудно выразить словами то, что я услышала. Она играла самое моё любимое, все, что я слышала с раннего детства и позднее, за всю свою жизнь. Мелодии были как будто и знакомые, но в них была невыразимая красота, которую я раньше не слыхала. И эта красота, наполняя всю комнату, как-бы переливалась, входила в меня. Я проснулась совершенно здоровая, радостная и внутри долго еще звучала эта чудесная музыка. И вскоре опять ко мне пришла мама. В этот раз я даже во сне подумала, что это не сон. Она была в светлом платье, лицо задумчивое и строгое, а глаза — сияющие, ласковые, прекрасные мамины глаза!.. «Леночка, — сказала она, — ты скоро пойдешь на свободу». — «Что ты, мама, — с некоторой досадой ответила я, — что ты не знаешь что-ли? Ведь Игорю (мой муж) дали 10 лет, мне — восемь. Какая уж теперь может быть для нас свобода!». «Нет, возразила мама, покачав головой, — нет, ты скоро пойдешь на свободу, но помни, я... — тут она на мгновение замолчала, как бы подбирая слова, — помни... она подняла руку, — я... пять лет буду за тебя отбывать»... Я сразу проснулась, как от толчка. Глубокая ночь, тишина. В нашем бараке все спят. Тишина, но тишина необычная, плотная. И отчетливая уверенность, что мама действительно, реально только что была здесь. Дня два я прожила какая-то притихшая. Всё думала: «что-то должно случиться»... А через несколько дней меня вызвали к начальнику и там мне было объявлено, что пришло распоряжение из Москвы — немедленно освободить...» по постановлению Трой- 185 ки, пересмотревшей мое «дело» заочно. И уже через несколько дней я ехала в поезде освобожденная, ехала обратно, но к своей прежней жизни я не вернулась никогда. Вскоре началась война. Мой муж так и погиб в заключении, в лагере, а моя жизнь пошла по такому пути, по которому я никогда не предполагала идти. За много лет я еще только один раз увидела маму во сне. Она показалась мне в ярком свете и очень далеко, но около нее было так хорошо, так невыразимо спокойно, что я крикнула: «Мама! хочу к тебе». Она молча улыбнулась мне, и я проснулась с твердой уверенностью, что ей хорошо и что мы обязательно встретимся. В моей жизни после возвращения было немало очень трудных периодов. Два раза в особенно трудное для меня и, как мне казалось, совершенно безнадежное, безвыходное время, я очень четко чувствовала рядом с собой мамино присутствие. Это было наяву, днем. Я не видела её, но как-бы осязала, даже слышала её шаги. Она была рядом, всё время рядом, бок-о-бок, как двойник. Я шла — и она шла; я садилась — и она садилась. Она сливалась со мной. Это было настолько реально, что я протягивала свои руки и смотрела на них, чтобы убедиться, что это действительно мои руки, а не мамины .потому что она тоже протягивала свои руки вместе с моими. «Значит мне так трудно, что мама знает— мне одной не справиться! Или, может быть, еще труднее будет, кто же поможет, кроме неё?» — так думала я. И я за все годы моей долгой жизни никогда не забывала мамины слова: «помни, я... пять лет буду за тебя отбывать!». И всегда, когда я решалась на что-то трудное, мучительное для природной сущности моего «я», я говорила — это за тебя, для тебя, мама, за эти «пять лет», которые ты несешь за меня там, в невидимом мире... Брат... Я видела его только один раз во оне через несколько дней после его смерти. Он был в одежде очень похожей на одежду моего мужа (Близнеца), каким я видела его после его смерти, — в серовато-голубоватой. И так же, как и Близнец, он держался несколько наклонно к земле, не касаясь ногами, как бы в состоянии невесомости. Мы хотели приблизиться друг к другу и не могли. Какая-то невидимая сила относила его от меня. «Не уходи от меня, не уходи»,— просил он. «Но это ты уходишь от меня, а не я», — закричала я и проснулась. Было очень тяжело на душе. 186 * Материалы из журнала "Приходские вести храма Космы и Дамиана в Шубине", №13, 2001. Номер страницы после текста. Памяти Елены ВержбловскойОна часто появлялась у нас в Новой Деревне. Это были 70-е годы, середина. Маленького роста, хрупкая, лицом похожая на тревожную птицу. Строгая. Веселая. Своя — хотя мы, мое тогда студенческое поколение Новой Деревни, принадлежали другому как бы веку (она шутливо называла нас — неуклюжих детей века сего — «бандерлогами»). Привозила отцу Александру кипы отпечатанной машинописи (кажется мне, 90% самиздата, которым он нас подкармливал, печатала она, живя где-то в Лосинке — нам было по пути в обратной электричке — часть пути, она выходила раньше). Запечатлелась картинка: крыльцо Новодеревенского домика, кажется, лето, сырое, прохладное; Елена Владимировна убежденно говорит кому-то из нас — всем нам: «Учите Евангелие наизусть. Тогда у вас его никто не сможет отнять. По частям, по главам, — договоритесь, что кому учить...» (Она провела в заключении 3 года.) Потом, уже полностью слепая, она принимала нас, к ней приходивших, в комнате у сестер. К ней приезжали многие, как к духовной наставнице. Когда надвигались тучи и мы молились о сохранении нашего прихода, я спросила ее — ну как быть, если... — она сказала: «Ну что делать — опять уйдем в катакомбы». В один из приездов я читала ей вслух воспоминания Веры Корнеевой, тогда только что вышедшие в нашем журнале. «Знаешь, — сказала она потом, — а я до сих пор вижу этот день когда нас арестовали. Мы получили деньги за перевод книги, решили отпраздновать. Купили конфет, я поставила примус. Я как сейчас слышу стук этих конфет, я их высыпала на черный полированный столик. Стук в дверь, дворник. Не могли бы мы сию минуту — на минутку — зайти в домоуправление. Больше в свой дом я никогда не вернулась. И примус так и остался стоять... Близнеца я видела в тот день в последний раз. Нас разлучили. Мы были в разных лагерях...» Близнецом она называла мужа, за сходство во всем друзья их обоих называли Близнецами. Он погиб в лагере. После освобождения она приняла монашество в тайном монастыре под Загорском, у схиигумении Марии. Недавно в школе я читала детям ее прекрасную книжечку, где два ее рассказа — о том, как она сама устроила свое крещение, будучи ребенком в неверующей семье, — и о допросе в следственной тюрьме, когда ее спасали слова: «Дух сильнее плоти». Мы говорили о молитве. Я сказала, что мне трудно вычитывать правило, стоя смирно дома перед иконой, я лучше сосредотачиваюсь, когда то же правило читаю по дороге на работу, в метро. «Конечно, ты можешь молиться постоянно, всегда, — сказала она. — Но пусть у тебя найдется хотя бы минута — минута! — в день, когда ничего другого, кроме молитвы, не происходит. И эту минуту — не делить ни с какими другими занятиями. Ведь что мы можем Ему отдать? Только свое время...» Ольга Ерохина Елена Владимировна Вержбловская умерла в начале августа 2000 года, прожив почти целый век. В последние годы она полностью ослепла. За ней трогательно и верно ухаживали сестры-монахини. Она тоже была монахиней, и имя ее иноческое было — Досифея, что означает — данная Богом. 76 Ее голос, спокойный и ясный, трепетно, как птица, звенел в телефонной трубке. Она вся была — деликатность, погруженность в собеседника, самоотрешенность. Она умела дружить. Ее духовный опыт, ее «откровенные рассказы странника» шокировали новизной — как шокирует первый в жизни аэроперелет. Она умела слушать — не перебивая, вникая в суть, не осуждая, понимая абсолютно все. Потому и тянулись к ней священники и миряне — ощущая сердцем близость Неба к этим небесно-голубым, уже невидящим глазам. Десять, двадцать лет назад мы пересказывали друг другу ее невыдуманные истории, ходившие в самиздате. Как она, девочка из еврейской интеллигентской семьи, сама себя покрестила. Как следователь, избивавший ее на Лубянке, вдруг стал причесывать гребенкой ее слипшиеся от крови волосы... Мистический кружок самых страшных советских лет. Ее возлюбленный — Близнец, погибший в сталинских лагерях. Свертываемость времени и пространства, которую Елена испытала на себе как мистический и вместе с тем житейский факт. Таинственная связь с умершими и их ужасающе-жертвенная помощь нам, посыпаемая из иных, потусторонних слоев бытия... Все это завораживало и потрясало — как и безупречная, до наивности прозрачная, отчаянная прямота Елены, простодушная добросовестность духовидца, кем, несомненно, она была. Ее вера, неяркая'и трезвая, являлась тем более достоверной. Потому что человек с таким духовным опытом, заглянувший в такие бездны — и с таким зарядом сомнения, такой дерзновенно честный и бесстрашный человек — был свидетелем мощным и убедительным. Меня потрясло ее частное письмо, ставшее частью самиздатской литературы, — смиренное размышление о богоизбранности еврейского народа и тяжелой, страшной цене, которую за это надо заплатить. Потрясло настолько, что, с разрешения Елены Владимировны, я включил его в свой роман «Вожделенное отечество» (эта глава книги называется «На крестном пути (частное письмо)», и я хотел бы, чтобы авторство Елены Верж-бловской, бывшее нашей с нею тайной, стало теперь известным). Беззащитная, неловкая, не очень счастливая на своем обыденном жизненном пути (чему свидетельство — ее стихи), инокиня Досифея служила опорой и поддержкой мне и многим — душа живая, бессмертная, прозревавшая вечную радость и свет, дававшая утешение и надежду. Ее очень недостает. В бытии пробита брешь — окно в инобытие. Владимир Ерохин * * * Жизнь Елены была очень длинной. Ее жизни хватило бы на несколько судеб. Ей было 96, когда она умерла, а умирать ей не хотелось. Помню, она сказала: «Как интересно жить! Я все еще не нажилась!» — при этом она лежала, была слепа, тяжело больна, но это для нас, приходящих, не было острым, болезненным — мы приходили не из жалости к ней, нет! Мы нуждались в ней. Я сказала — мы, — и нас действительно было много. Это я увидела, осознала потом, когда на 40-й день была в Новой Деревне на ее поминках. Пожалуй, самое главное — то, что ее жизнь протекала, как она любила говорить, в четвертом измерении, — и тогда не важно, слепой ты или горбатый. И в те моменты, когда я была рядом, я чувствовала, как она берет меня за руку и вводит в это самое «четвертое измерение». Мир расширялся, и собственные жизненные неурядицы как-то мельчали, видоизменялись, иногда рассыпались, а важным становилось то, что для нас значит «вечность» и «бесконечность» (для Елены существовала только вечность, и она боялась перехода туда), Страдание и Крест. Страстной круг розария она не любила. Она была очень красивой... Рядом с ней я становилась веселой, открытой и доверчивой, как в детстве. Я могла говорить ей то, в чем не признавалась даже себе. Она стала моим духовником. На поминках я с удивлением узнала, что не только моим. Теперь ее нет. Я осиротела. Раиса Гершзон 77 Воспоминания

...Я возвращалась из Москвы домой, на нашу подмосковную дачу, где мы жили с Марен. Как всегда, нагруженная всякими покупками: тяжелый рюкзак за спиной, в руках сумка. Я подхожу к калитке и вдруг с удивлением вижу, что Марен, полуодетая, только в наспех накинутом платке, бежит ко мне навстречу. Лицо у нее взволнованно. Она подбегает и говорит, слегка задыхаясь: «Слава Богу, ты жива и здорова. Я так боялась... я боялась,что с тобой что-нибудь случилось». Я смотрела с недоумением: «А что?» — «Ты знаешь... Мордаш... Мордаш — умер...» — «Мордаш умер?..» — повторила я. Я сразу не могла даже понять, что случилось. Мордаш... наш пес, великолепный эрдель-терьер. Крупный, красивый, умница, член нашей семьи и всеобщий любимец. Он был совсем здоров, когда я уезжала; веселый, как всегда. И вдруг — умер. Растерянная, иду, вхожу в сени. Мордаш лежит, вытянувшись во всю длину, и кажется еще больше, еще крупнее, чем обычно. А рядом с ним лежит Топся, наша беспородная дворняжка, которая была «женой» Мордаша и прародительницей великолепных странной породы щенков, которых мы называли «топсель-терьеры». Это были очень веселые бородатые и смешные псы, и их охотно разбирали в нашем поселке. Они хорошо сторожили и, как уверяли многие хозяева, годились для охоты, в особенности на болотную птицу. И вот, Мордаша нет. Я встала на колени и стала гладить его. Он уже остывал, но шерсть его еще была совсем живая — шелковистая, курчавая. Я подумала: «Как странно... Мордаш умер...» — «Знаешь, — говорит Марен, — я хотела выйти в сад и вдруг не смогла открыть дверь: что-то мешает. С трудом открыла, а это Мордаш. Он подбежал к крыльцу и сел, привалившись к двери, и, наверное, потерял сознание. Я втащила, его в сени. И вот, он умер». Топся лежала, тесно прижавшись к Мордашу, и смотрела умоляюще и растерянно прямо мне в глаза, как будто хотела сказать: «Что случилось? Сделай что-нибудь...» Ну что ж, мы с Марен взяли носилки, взвалили тяжелое тело и отнесли его в сад. Выл конец февраля, и снега было много. Мы припорошили снегом тело собаки, а сами развели костер, и я стала копать могилу. Выкопала и похоронила Мордаша под яблоней. Вот и остались мы без Мордаша. Но почему так внезапно? Что случилось в нашем доме?.. Это произошло где-то раньше. В нашем доме что-то изменилось. Изменилось с приездом Ирины, дочери дальней родственницы моей Марен. Ей было лет 35-36. Худенькая, тоненькая, высокая, с черными волосами и громадными черными глазами. Она приехала к нам и поселилась у нас надолго (по каким-то ее личным и семейным обстоятельствам). В Майкопе у нее остались мама, врач-невропатолог, и маленький сын лет семи. Я мысленно называла ее «черная Ирина». Она была задумчивая, приветливая, часто рассказывала о своих бедах, говорила о том, как тяжело ей было в эвакуации с ребенком. Была война. Они жили где-то в Средней Азии, и доставать молоко для мальчика было очень трудно. Она много рассказывала о своей жизни, такой трудной, как и у всех во время войны. Но тут я обратила особое внимание на, то, как ей было трудно добывать молоко для сына. Она находила молочницу, договаривалась, а через неделе — две ей отказывали. Она бегала по городу, искала еще, находила, и — опять то же самое: через неделю — две отказ. Я слушала с интересом и думала: «Почему это так? И у тебя такие черные глаза...» А у нас была коза Смолка, черная безрогая козочка, очень тихая и кроткая. И я подумала: «Ей не продавали молоко, потому что наверно корова стала сильно убавлять... Они испугались этих черных глаз... Лучше все-таки, чтобы она не доила нашу Смолку, когда я буду уезжать». И вот, когда мне надо было в очередной раз ехать в Москву за продуктами и надолго задержаться, а Смолка была уже дойной, я сказала: «Марен, пожалуйста... я вас прошу: не пускайте Ирину к 78 Смолке. Вы сами подоите... пожалуйста...» Марен моментально возмутилась: «Вечно ты со своими глупостями! Зачем верить бабьим сказкам, всяким глупым приметам? Глупости какие!» — «Ну, Марен, пожалуйста, — настаивала я, — пожалуйста...» Но Марен не послушала меня, и Ирина, несмотря на мое беспокойство, иногда доила, нашу Смолку. Мордаш относился к ней недоверчиво. Он вообще был добрый пес, отлично знал своих и чужих; он не был злобным и никогда, мне кажется, никого бы не укусил. Но почему-то к Ирине относился недоброжелательно и очень настороженно. И когда она проходила мимо него, первое, что он делал, — рычал. Потом «извинялся»: сконфуженно вилял своим обрубленным коротким хвостом — «простите, мол, я ошибся». Но каждый раз повторялось то же самое. Меня это удивляло: это было на него не похоже. В общем, он был недоверчив к ней, и я тоже. И я начала чувствовать себя немного «не дома»: мне стало неуютно жить, я ощущала какую-то напряженность вокруг. Третий человек оказался лишним. Зимой мы жили с Марен вдвоем, гости приезжали редко. Для Марен Ирина, была, конечно, очень близким человеком — некоторое время она даже воспитывалась с детьми Марен. А я чувствовала себя все более и более отодвинутой. И временами это создавало невеселую натянутую обстановку. Все это я вспоминала, пока сидела возле Мордаша и гладила его шелковистую, уже перестающую жить шерсть. Да ведь не только, подумала я, с приездом Ирины что-то изменилось в нашей жизни. Это был знак, что очень многое может измениться. Ну что ж, погоревали, похоронили, и жизнь потекла опять, как раньше. Но только я часто, когда бродила по нашему участку, ловила себя на том, что иду к этой яблоне, где похоронен Мордаш... И снова, и снова... я стою около яблони и крепко сжимаю руками ствол дерева. Сейчас уже наступило лето, и весь наш сад ожил — все растет, все просыпается, все ликует. Все тянется к солнцу. Я осталась в нашем доме одна — моя Марен вместе с черной Ириной уехали в Москву на несколько дней. Я одна на нашем таком преображенном и радостном участие, где все распускается, все готовится к возобновлению жизни. Я чувствую в душе какую-то освобожден-ность, совсем как в раннем детстве. Я называла это состояние «чувство вечности». Это скорее предчувствие чего-то, что должно обязательно измениться. Опять наступает какой-то крутой поворот в моей жизни. В эти дни, когда я осталась совсем одна, мне надо что-то решить и изменить. Я невольно вспомнила мое посмертное «свидание» с Близнецом, когда мне казалось, что я стою на месте, а кругом все движется. Все движется странно, и я — как в Фокусе — вижу то с одной, то с другой стороны всю землю, все деревья, все небо — оно то наверху, то внизу. И каждый такой поворот сопровождается треском, похожим на какой-то приглушенный хлопок. Раз — поворот в одну сторону, два — в другую, и небо — там, где ноги, и опять наверху; небо, которое светится таким странным светом и на котором нет солнца. И в этот момент я почувствовала совершенно ясно, что нахожусь опять в этом повороте, несмотря на то, что я в своем саду, где все так привычно, где я столько лет жила, работала, старалась все выполнить и все-таки не выполняла. И вот, сейчас я одновременно и тут, и там, стою в этом повороте и должна что-то решить, и включиться в это движение. В то время прошло уже много лет, как я крестилась по-настоящему, когда вернулась из лагеря и приобрела в лице Марен нового покровителя и опору в моей жизни. Вначале после крещения я посещала разные церкви — то одну, то другую. Открытых церквей тогда в Москве было немного. Это был как раз период «живой Церкви», когда православная Церковь раскололась и часть ее ушла в подполье. Я ходила то в один, то в другой храм и нигде не чувствовала себя уютно: мне всегда хотелось как можно скорее уйти. Как-то я случайно попала в католический храм — там мне понравилось больше, и я иногда посещала его. Там я познакомилась с одной девушкой-француженкой, которая пела в хоре и была активной прихожанкой московского костела. Она давала мне книги, рассказывала о своей духовно жизни, о том, что дала обеты Богу, чтобы посвятить Ему свою жизнь. Я слушала внимательно и думала: «Теперь мне тоже нужно сделать так же, как она: если я буду иметь связь с Богом, я буду снова вместе с Близнецом, несмотря на то, что в жизни мы разлучены смертью». Я обратилась к своему духовнику с просьбой, чтобы он принял мои обеты и сделал бы так, как это делают католики. Он улыбнулся и сказал, что у нас этого нет, что сделать это он не может. Но я не унималась, и каждый раз, когда мы встречались, я всегда просила его: «Нет, а Вы все-таки сделайте, как они. Сделайте это, отец Петр». 79 Надо сказать, что отец Петр (П.А. Шипков) был священником, но он не служил явно ни в одной церкви — он скрывался, а работал простым бухгалтером в Загорске. Служил он тайно — по домам. Он был представителем «катакомбной церкви» — скрытой, потому что уже тогда был раскол, и часть церковных приходов ушла, под водительство епископа Афанасия (Сахарова). Он и был нашим епископом. Я узнала об этом позже. Отец Петр приезжал раз в месяц в Москву — он был близко знаком с моей Марен, которая покровительствовала всем гонимым и скрывающимся священникам, какие ей встречались. Он был нашим духовником. Наконец, видя мое упорство, он сказал: «Хорошо, я вас отвезу в такое место, где вы получите то, чего ищете. Я не могу принять ваши обеты, но там вы можете получить то, чего просите». И он повез меня в Загорск, к уже многим тогда известной матушке — схиигумении Марии. Раньше она была игуменьей большого женского монастыря в городе Вольске, где-то в Поволжье. В монастыре этом было 500 монахинь. Когда начались преследования, их всех разогнали. Матушку преследовали особенно, потому что у нее было много духовных детей, и она пользовалась большой известностью. Но духовные дети ее прятали. В конце концов ей выправили документы на чужое имя, и она, по благословению своего духовного руководителя, которого она называла отцом Ионой, старца, приехала в Загорск и поселилась там. Матушка рассказывала, что старец Иона ей сказал: «Поезжай к преподобному Сергию, под его покровительство, и он сохранит тебя». Вскоре около нее собралась группа таких же гонимых, как она, монахинь. Обычно с ней жило несколько человек, но фактически в ее маленький домик приезжало много людей, которые скрывались. Они находили здесь совет, поддержку и убежище. Это было удивительное место — приют для многих гонимых. Сама она (я потом узнала ее ближе) была изумительный человек. Вот к такой матушке отец Петр и решил меня привезти. Я никогда не думала о монашестве, я знала о нем только по литературе. В особенности о староверческих скитах. Известный был роман Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», очень красочный, интересный. Вот такое представление у меня и было, другого не было. В моей душе было только желание: быть ближе к Близнецу. И раз это было невозможно, то быть как можно ближе к тому миру, куда он ушел. Он обещал, что будет всегда со мною... Я поехала с отцом Петром в Загорск и перешагнула порог этого маленького домика. И сразу попала в совершенно другой мир. Мне показалось, что я в книгах Мельникова-Печерского. Это было так непохоже на мою прежнюю жизнь и вообще на ту жизнь, которую я вела до сих пор. Маленький домик, низкие комнаты, крашеные полы, какой-то особенный запах меда и воска, и горящих лампад. И вообще это было удивительно; и манера разговаривать, здороваться. «Благословите... простите...» — раздавалось все время. И когда к матушке подходили, то кланялись ей в ноги, и она давала целовать свою руку... Мордаш появился в первые годы моей жизни в Загорске — жизни, связанной с схиигуменией Марией. (Я говорю о своей первой собаке, хотя хотела рассказать о второй. Но второй собаки не было бы, если бы не было первой. Поэтому я не могу пройти мимо Мордаша.) Правда, когда, я познакомилась с матушкой Марией, когда отец Петр впервые привез меня к ней, я еще не думала ни о каких собаках. Я думала только о том, как мне продолжать свою жизнь с Близнецом после того, как он ушел окончательно в невидимый мир, после нашего последнего, самого последнего свидания. Ну что ж... И вот, я вижу теперь, как мы приехали с отцом Петром к схиигумении Марии, как вошли в этот маленький домик, и нам навстречу вышла небольшого роста старушка, с первого взгляда ничем не примечательная. Она молча и как-то тихо выслушала почтительные вступительное слова отца Петра, что вот-де, мол, матушка, я привез свою духовную дочь... уж вы не откажите, вы ее примите, вы с ней поговорите... и т.д. и т.д. Она взглянула, на меня искоса, и это был такой взгляд... Он будто пронизал меня насквозь — я почувствовала это физически. Небольшие серые глаза и с такой, силой... Она протянула с некоторой иронической интонацией: «Из образованных?» — «Да, — ответила я открыто и покорно, — из образованных». — «А что ж, ты меня, дуру необразованную, будешь слушать?» — «Буду» — решительно ответила я. «Будешь слушаться меня?» — «Буду», — повторила я. Послушание — это единственное, что, может быть, было для меня знакомо и близко в том странном мире, в который я готовилась вступить. «Если за это держаться, то, может быть, можно пойти дальше», — подумала я и еще раз ответила