|

Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ

|

|

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

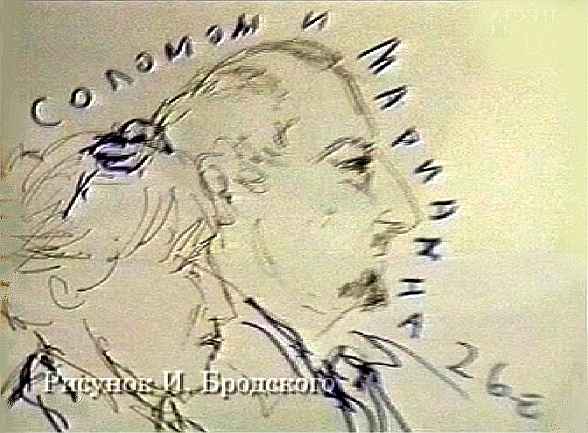

Рисунок Иосифа Бродского. Соломон и Марианна Волковы.

Источник: фрагмент кадра из фильма о Бродском и Довлатове: "Конец прекрасной эпохи", часть II.

Фильм был показан по ЦТ (канал ТВЦ) 04 сентября 2008 г. в 03:45.

Кривулин В. Литературные портреты в эссеистике Бродского

1.

Свои эссе Иосиф Бродский пишет по-английски. Он пишет о литературе и по преимуществу о литературе русской, имея в виду западного читателя, в первую очередь англоязычного, а если точнее - читающего американца. Литературные портреты русских писателей, созданные им за два десятилетия жизни на Западе, образуют что-то вроде архитектурной неоклассической конструкции, которая по своему устройству и ранжиру (бюсты великих людей — шеренгой - в просветах между ионическими колоннами с видом на английский парк, имитирующий естественные ландшафты) напоминает пропорции царскосельской Камероновой галереи, служившей в течение 200 лет неиссякающим источником поэтического вдохновения для целого сонма российских поэтов — от Державина до Ахматовой.

В этом музеефицированном словесном пространстве Иосиф Бродский чувствует себя одновременно и экспонатом, заслуживающим самого пристального рассмотрения, и гидом, который в совершенстве овладел иностранными языками. Его излюбленный литературно-критический жанр — предисловия к английским переводам русских классиков. Это, разумеется, не единственная, но все-таки наиболее предпочтительная (если судить хотя бы по количеству материалов) форма эссеистической деятельности Бродского и, может быть, именно потому, что здесь он имеет дело с переводами.

Отношения перевода с оригиналом, неизбежные инциденты на границе между сопредельными языками и культурами, литературными жанрами и родами человеческих занятий — все это сводится к проблеме Перевода, которую Бродский воспринимает метафизически. Возможность (или принципиальная невозможность) поэтического перевода — как особой сферы понимания - остается главной нотой большинства его критических заметок, будь то развернутый анализ одного стихотворения Марины Цветаевой или лаконичное предисловие к сборнику ее прозы, краткое послесловие к платоновскому "Котловану" или обстоятельный рассказ о встрече с Исайей Берлиным, беглая характеристика Достоевского или лирический очерк поэзии О. Мандельштама.

Проблема перевода для Бродского, очевидно, относится к числу самых сокровенных, интимных. В отличие от столь почитаемого им Мандельштама, который в тридцатью годы с ужасом отшатнулся от одной лишь возможности "быть переведенным" на другие языки ("И, может быть, в эту минуту Меня на турецкий язык Японец какой переводит И прямо мне в душу проник... "или "Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить..."), Бродский рассматривает перевод как фундаментальный принцип мировой цивилизации, действующий в сопряжении с понятием жертвы, т.е. способности к самопожертвованию, ограничению эгоцентрических амбиций и претензий посредника. Для него, поэта маргинального, вынужденного каждодневно кусать зубами стекло, искушая чужие наречия, "взаимопереводимость" культур приобретает некое нравственное, экзистенциальное, стоическое измерение, становится едва ли не самой уязвимой и болезненной точкой его поэтического универсума.

Пронзительное, тонкое, в чем-то даже нежное эссе "Сын цивилизации" завершается почти фистулой - неожиданно язвительным пассажем, который адресован англоязычным переводчикам Мандельштама. В голосе современного поэта звучит нескрываемое раздражение и обида — не столько даже за Мандельштама, английские переводы которого вовсе не убеждают читателей в том, что перед ними действительно большой поэт, сколько за русскую литературу, оказывающуюся по милости недобросовестных интерпретаторов в положении двойственном, и, естественно, за судьбу собственной поэзии, лишенной достойного ее английского эха: "Русская поэзия вообще и Мандельштам в частности не заслуживают того, чтобы с ними обходились как с бедными родственниками... Но не беспокойство за престиж Мандельштама или России заставляет содрогаться от содеянного с его строками на английском: скорее — расхищение англоязычной культуры, упадок ее мерил, уклонение от духовного вызова".

Последние слова могли бы принадлежать неистовому консерватору Константину Леонтьеву — странное интонационное родство, но оно проливает свет на "ребяческий империализм" литературных характеристик и моральных оценок, исходящих из-под пера Бродского-критика. Чувство самосохранения заставляет его постоянно подчеркивать свою дистанцированность от объекта анализа (позиция классициста), но, с другой стороны, романтик Иосиф Бродский, и под маской критика оставаясь поэтом, отчетливо сознает необходимость катастрофической приближенности к предмету интерпретации — сознает ее как важнейшее условие для понимания Другого.

Удивительно, что его литературные портреты, несмотря на неизменно декларируемый им персонализм, как бы безындивидуальны, надличностны, абиографичны. Это, скорее, антропоморфные аллегорические изваяния проблем, стоящих перед современной литературой, перед самим поэтом, нежели конкретные человеческие фигуры с неповторимыми жизненными изломами. Нам предлагается созерцать совершенные и словно бы безжизненные мраморно-прекрасные лица, забывая о том, что время не может не оставить на их поверхности неизбежные изъяны — пятна, потертости, трещины и т. п.

При этом нефилологу Бродскому нередко удается то, что стало бы предметом профессиональной гордости для любого историка литературы, который вынужден опираться только на конкретные факты, биографические и историко-психологические реалии: в своих портретных композициях Иосиф Бродский добивается поразительного внутреннего сходства с оригиналами.

За счет чего? как? Не исключено, что именно устойчивая, хотя и двусмысленная ситуация медиума, посредника между двумя культурами и между двумя способами мышления - поэтическим и научным — позволяет ему удерживать опасный баланс, равно избегая и спекулятивной самоуверенности дилетанта, и интеллектуальной робости честного исследователя.

Этот баланс был найден не сразу. Чтобы убедиться, достаточно сравнить один из первых опытов Бродского в литературно-историческом жанре - послесловие к "Котловану" Андрея Платонова (1973) и позднее эссе "Исайя Берлин в 80 лет" (1989).

2.

Короткая, написанная еще по-русски, а не по-английски заметка о Платонове была, вероятно, своего рода пристрелкой, первой реакцией поэта на смену среды обитания и, соответственно, на различие представлений о функции стихотворца в российской и в западной культурах: то, что в России считалось высшим проявлением человеческой универсальности, в Америке нашло убежище лишь на лужайках университетских кампусов, где от поэта, помимо умения писать стихи, требуется еще и определенная степень рефлексии, некоторые филологические и пропедевтические навыки. И Бродский как бы поневоле, "по долгу службы" становится автором историко-литературного текста.

В новой для себя роли он честно старается держаться в академических рамках избранного жанра, что, впрочем, не вполне удается ему. Черты аутодидактизма проступают сквозь традиционную для пояснительной статьи композиционную схему (биография и проблематика анализируемого автора, место данного произведения в контексте его творчества, отношения с предшественниками и современниками, влияние на потомков, стиль и язык и - в случае перевода - оценка труда переводчика). Эта схема в заметке Бродского серьезно деформирована. Бродского не интересует библио- или биография Платонова — он обходится без них. Его занимают вещи более общие, глобальные, величественные.

Тон послесловия безапелляционно назидателен, предельно серьезен, мрачно-приподнят, а тот гипотетический читатель, к которому обращается Бродский, видится поэту неким метафизическим двойником, собственной англоязычной тенью, способной пережить встречу с книгой (в данном случае - с "Котлованом") как нравственно-языковую душевную революцию. ""Котлован" — произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время". Пожалуй, только от героев Достоевского — скажем, Ивана Карамазова, Шатова или Кириллова - не странно было бы ожидать столь радикальной реакции (здесь, кстати, нельзя не обратить внимание на излюбленные Бродским императивные вербальные формы - "отменить", "объявить"). Но именно такого читателя-максималиста постоянно держит Бродский в поле своего мысленного зрения, начиная карьеру американского критика и эссеиста. Концепт такого читателя, наделенного волей к словесной власти над жизнью, явился на Запад из-за железного занавеса вместе с поэтом, изгнанным из пределов русскоговорящей империи, где традиционно значимость слова едва ли не превосходила значение конкретного действия.

Читателю-радикалу предлагается строго заданный, определенный эмоционально-смысловой ключ прочтения "Котлована" — и ни слова о судьбе книги, ни слова о ее сюжете. Намечена только одна, хотя и важнейшая для самого поэта тема: язык Утопии, языковое оформление идеи радикального переустройства мира. Писатель, превращенный в языковую функцию трагической эпохи, не может быть трагическим героем. Как герой он не интересен. Не интересен апологету его художественной продукции — его прозы. И тем не менее суть платоновской прозы схвачена, выделен как бы ее идеолого-лингвистический экстракт, обнаружена ее платоническая, надличностная подоснова.

Победителей не судят, а Бродский ведет себя и с гипотетическим читателем, и с Андреем Платоновым, как победитель с побежденными. Он может позволить себе быть некорректным, вызывающе-грубым. Чего стоит, например, его резко полемический выпад против тех современников Платонова, которые в 70-е годы были известны западным славистам гораздо лучше, чем автор "Чевенгура" и "Котлована" — "Бабеля, Пильняка, Олеши, Замятина, Булгакова, Зощенко, занижавшихся более или менее стилистическим гурманством...". Усилить роль "своего" автора, унизив, слегка "притопив" соседствующих с ним, — прием слишком уж лобовой, недозволенный, хотя и широко распространенный в отечественной критике как раз того времени, когда Платонов работал над "Котлованом". И Бродский это отлично осознает. Он вовсе не намерен скрывать свой литературный империализм, он продолжает культивировать в себе ту же самую культурологическую агрессию и непримиримость, что давала ему силы противостоять давлению наглой и властной среды, тотальному императиву, который определял все человеческие и литературные связи советском обществе.

3.

Но после пересечения государственной границы СССР, он оказался вброшенным в иную систему отношений, а русский язык, главная ценность, какую вывез с собой поэт, даже в этой новой, иной системе координат продолжал оставаться языком великой империи, и лишь потому, лишь потом — языком великой литературы. Принять плюрализм западного общества, сохраняя при этом категоричность и жесткую иерархию оценок, постоянно провоцируемую самим строем имперского языка, означало бы для Бродского обречь себя на пожизненную шизофреническую раздвоенность между внутренней — поэтической, строго ранжированной речью и несравненно более приспособленным к условиям планетарной демократии английским языком с его гипертрофированной коммуникативной функцией.

С другой стороны, неприятие плюралистической модели было бы для Бродского подлинной интеллектуальной катастрофой: от Солженицына, Зиновьева, В. Максимова или Синявского его отличает наметившийся еще на родине сильный "средиземноморский акцент", мечта о планетарной цивилизаторской норме, о мандельштамовском "месте человека во вселенной". По сути, все та же старомосковская мечта о "Третьем Риме", которая, впрочем, не способна уже локализоваться в пределах русскоязычного культурного ареала, но настойчиво ищет для своей реализации иные языковые пространства.

Современный Рим — это Америка, нынешняя латынь - английский. Опыт этого языка, сам строй которого ориентирован на персонализм, на идею автономной и самоценной личности, не может быть адекватно трансферирован в область русской поэзии - вот печальный, возможно, даже трагический итог настойчивых попыток Бродского найти некий общий знаменатель для поэзии англо- и русскоязычной. Неожиданным выходом стала эссеистика, создаваемая на английском языке, но использующая материал русской литературы.

По-английски Бродскому легче писать о тех, кого он любит, с кем его связывают отношения личные, эксклюзивные, но не интимные, а преломленные, естественно, через призму литературных, книжных, ритуально-культурных контактов. Это прежде всего отношения с предшественниками и учителями - Мандельштамом, Ахматовой, Цветаевой, Исайей Берлиным.

Литературный портрет Исайи Берлина исполнен блистательно, это несомненная удача Бродского, хотя в основе очерка лежит тот же прием, который присутствует практически во всех прозаических работах поэта — как русско-, так и англозычных: перед нами снова пластическая аллегория общей идеи, портрет проблемы, а не личности. Но и сама проблема — защита плюрализма, персоналистской системы ценностей, - и соответствующее ей англоязычное выражение придает даже отвлеченным и умозрительным конструкциям Бродского оттенок самоиронии, граничащей с самоуничижением. Английский язык дарует ему невозможную на русском свободу самооценки, способность взглянуть со стороны на тот имидж великого и серьезного русского поэта-неоклассика, который культивировался им в течение десятилетий. Бродский словно бы увидел себя глазами Исайи Берлина — и в этом взгляде симпатия неотделима от иронии, от старческой мудрой иронии, неизбежной при встрече с самоуверенностью молодости, при столкновении свободной мысли, не отягощенной профессиональными или идеологическими ярлыками, с эгоцентризмом, рисущим любому крупному поэту.

"Нижеследующее — ...всего лишь дань простака вышестоящему уму, у которого он целые годы учился тонкости мысли, но, похоже, так и не выучился..." Пародийный тон этих слов отдает старческой горечью, словно мы слышим голос самого Берлина, но слышим его искаженным, переведенным из прямой речи в косвенную. Бродский здесь выступает как переводчик, сознательно идя на жертву, на самоограничение, на приглушение голосовых регистров, свойственных ему самому. Интересно, что при довольно-таки неуклюжем обратном переводе (Г. Дашевский) с английского на русский комизм этой фразы усиливается, канцеляризмы проступают рельефнее и вызывают недоумение. И еще: поражает, насколько устойчив в сознании Бродского синдром иерархичности — любые либеральные декларации бледнеют рядом со словосочетанием "вышестоящему уму", заимствованным из обихода имперских канцелярий. Видимо, все-таки поэту невозможно до конца освободиться от синдрома иерархичности, в противном случае рухнет вся поэтическая система, не столько даже выстроенная, сколько выстраданная Бродским.

Эта иерархичность защищает от хаоса — как огромная, "из кожи и красного дерева раковина клубной библиотеки", кудa шестидесятитрехлетний сэр Берлин пригласил только что приехавшего из России тридцатидвухлетнего поэта. И место встречи, и непреодолимое, почти неприличное различие в возрасте (а также общественном положении) собеседников для Бродского существенней, чем предмет их беседы, поскольку впервые, наверное, он ощутил физически уют староанглийского (и в более широком смысле — староевропейского) порядка, воплощенного в иерархическом строе книжных полок, в солидном возрасте и положении немногих завсегдатаев этого традиционного британского клуба, чудом перенесенного в конец XX века со страниц диккенсовских романов.

Библиотека — вот самое надежное "место человека во вселенной", и вполне реальный Исайя Берлин материализуется здесь из книг, прочитанных Бродским еще в России, из устных преданий, бытовавших в кругу Ахматовой, где юный Иосиф впервые услышал о "британском Энее", чье появление в 1946 году в роли секретаря английского посольства роковым образом отразилось на литературной судьбе его "петербургской Дидоны". Так сплетня переходит в мифологию, а та, в свою очередь, становится литературой, книгами Исайи Берлина - "Четыре эссе о свободе", "Век Просвещения", "Еж и Лиса" — чтобы под пером Бродского-эссеиста пережить новый виток трансформации и превратиться в портрет человека, черты которого заставляют вспоминать об анималистических аллегориях, столь распространенных в культуре эпохи Просвещения.

Скептическая философия этой эпохи отпечатлелась в облике Берлина даже физиогномически, по крайней мере так должно быть по логике, утверждающей превосходство книги, упорядоченного мира идей над хаосом чувственной, предметной реальности, — а именно такой логике подчиняется зрительный ряд, выстраиваемый Бродским: он видит только то, что надлежало бы видеть, если бы между человеком и книгой стоял знак тождества: "Теперь я смотрел в это лицо. В дешевом издании "Ежа и Лисы ", которое Ахматова как-то дала мне для передачи Надежде Мандельштам, не было портрета автора; что до "Четырех статей о свободе", они попали ко мне ...без обложки — предосторожность, вызванная темой книги. Лицо было замечательное, помесь, мне показалось, тетерева и спаниеля с большими карими глазами, равно готовыми и к бегству и к погоне... Оно было лицом потенциальной жертвы, и мне вдруг стало спокойно".

4.

На наших глазах портрет оборачивается автопортретом. Бродский стремится угадать черты собственной приближающейся старости и найти для нее подобающее место — среди книжных полок. Старость поэт понимает как особую, неотъемлемую от личности форму интеллектуального аристократизма, которая служит лучшей биологической защитой от превратностей "века сего". Опыт царственного, имперского старения Ахматовой, чья тень соединяет старика Берлина и юношу Бродского, вдруг блекнет перед лицом иного образа старости — аристократического дряхления человека, сознательно избравшего для жизни страну, где уважение к свободе личности обогащено уважением к традиции,

Есть в очерке о Берлине еще один скрытый автобиографический мотив — тема еврейства. Ведь сэр Исайя Берлин не англичанин по рождению и по крови. В Англии он иммигрант, еврей из Риги, воспитанный на русской культуре. Его лордство — следствие целенаправленной культурной работы, результат его интеллектуальной активности, а не родовой преемственности.

Перед Бродским — образец жизненного выбора, очень близкий его собственной экзистенциальной ситуации, и образец в чем-то недостижимый. Хотя бы в том, как естественно чувствует себя Берлин, окончивший Оксфорд, в пределах староевропейской культуры, как свободно владеет он неродным английским. Эта-то возможность изначально трагически упущена Бродским, и поэтому вожделенная Англия Берлина закрыта для него навсегда: здесь он никогда не займет места, подобного тому, какое занимает Берлин.

Боль и обида на судьбу звучат в последнем эпизоде очерка — обида уже нескрываемая — метафизическая, специфически еврейская обида, которая, вероятно, и стала мощной движущей силой, заставившей Бродского, во-первых, избрать для жизни Америку, где оксфордская укоренность в элитарной среде и в традиционной европейской культуре не является гарантией успеха и где высокая степень владения языком не рассматривается как непременное условие аристократической Принадлежности к культурной элите; а во-вторых, настолько глубоко внедриться в английский язык, что кто-то из моих скандинавских знакомых, рассказывая о выступлении поэта, кажется, в Финляндии, обронил несколько раздраженную фразу: "...и тут Бродский, со своим оксфордским английским, вдруг заявляет...".

В заключение я хочу привести финальный абзац очерка о Берлине целиком. Мне кажется, он почти не нуждается в комментариях и служит великолепной иллюстрацией ко всему тому, о чем говорилось в этих фрагментарных и беглых заметках:

"Уистан спросил: "Ну, как все прошло с Исайей?" и Стивен сразу же сказал: "А что, он действительно хорошо говорит по-русски?" Я начал, на своем изуродованном английском <�выделено В. К.>, долгий рассказ о благородстве старопетербургского произношения <�выделено В. К>, о его сходстве с оксфордским самого Стивена <�выделено В. К.>, и что в словаре Исайи нет противных сращений советского периода, и что его речь совершенно индивидуальна, но тут Наташа Спендер прервала меня: "Да, но он говорит по-русски так же быстро, как по-английски?" Я посмотрел на лица этих трех людей, знавших Исайю Берлина дольше, чем я успел прожить, и засомневался, стоит ли продолжать мои рассуждения. Решил, что не стоит, и ответил: "Быстрее"".

Для неспециалистов: особенностью старопетербургского произношения является четкость артикуляции в сочетании с плавным неторопливым темпом речи. Так говорила Ахматова.

|