|

Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ

|

|

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

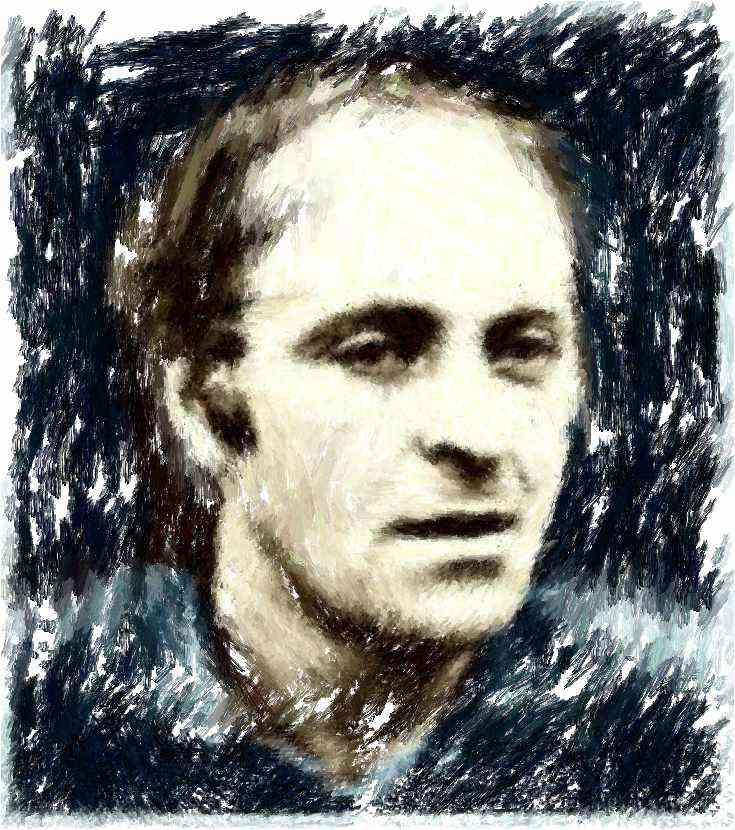

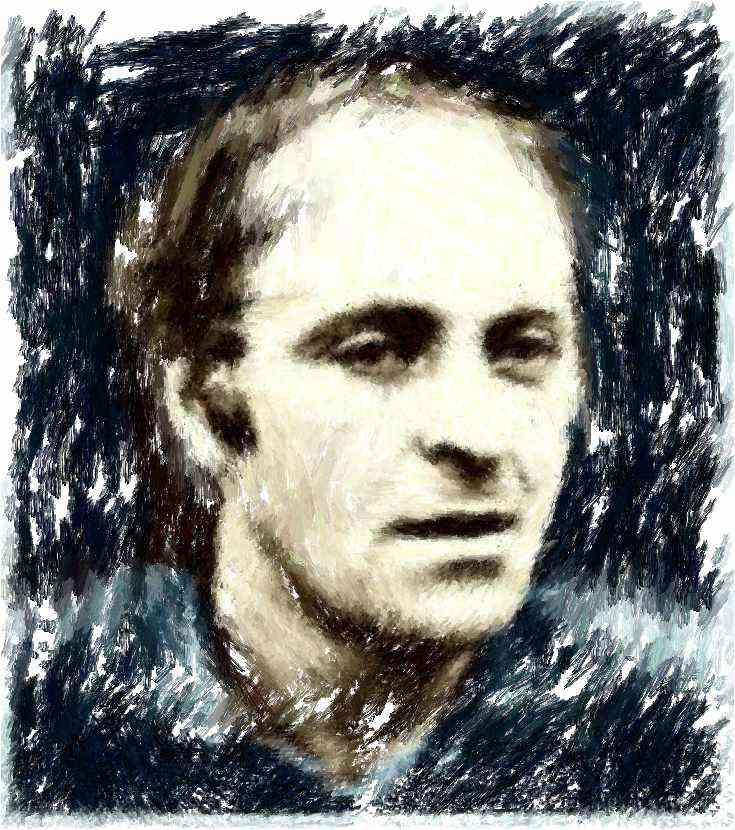

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

Иосиф Бродский.

Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, Москва, июль 2009 г.

- Глазунова О.И. (Ольга Игоревна)

-

- Иосиф Бродский: метафизика и реальность. - СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2008. - 312 с.

-

-

- Новая книга О.И.Глазуновой, как и опубликованые ранее "Иосиф Бродский: американский дневник" (2005) и "Люди и боги. О стихотворении "Вертумн" Бродского" (2006), посвящена исследованию лирика поэта периода эмиграции. Автор обращается к наиболее сложным по художественному замыслу, сюжету и средствам поэтического выражения стихотворениям Бродского, рассматривая их с точки зрения философии творчества. Метафизическая основа поэзии Бродского, проявившаяся уже в ранней лирике, окончательно сложилась в условиях эмиграции. Мировоззрение поэта, оригинальное по сути, имеет свои корни и свои поэтические формы воплощения.

- Книга дает возможность разобраться в творческой манере автора, сопоставить его взгляды со взглядами русских и западноевропейских мыслителей, проникнуть во внутренний мир поэта, в его размышления о Судьбе, об ответственности человека за принятые решения, о стремлении к совершенству и о вечном противостоянии личности рутине массового сознания. Исследование философской проблематики лирики Бродского не только приближает его стихотворения к читателю, делая их более понятными и доступными, но и позволяет по-новому взглянуть на события, связанные с жизнью и творчеством поэта.

-

- По вопросам приобретения книги обращаться по телефону (812)926-90-15 (Ерохин Борис Васильевич) или по e-mail: [email protected]. Книгу также можно приобрести в Музее Анны Ахматовой (СПб, наб. реки Фонтанки, 34).

-

- ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Накануне эмиграции

- "Горбунов и Горчаков"

- "Разговор с небожителем"

- "Новый Жюль Верн"

- Смерть и Игра в "Ничто"

- Бытие, Небытие и мир как феномен сознания

- Люди и Боги, К вопросу о философии творчества

- "В начале было Слово"

- Пространство и Время

- Алфавитный указатель произведений И.А.Бродского

-

-

- "НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН"

- Когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грез или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, - когда мы преследуем их по всему этому круглому шару, они либо увлекают нас с собой в бесплодные лабиринты, либо награждают пробоиной и бросают на полдороге.

- Герман Мелвилл

-

- I.

- Стихотворение "Новый Жюль Верн" было написано в 1976 году, через четыре года после отъезда Бродского в эмиграцию. Уже тогда было ясно, что "состояние, которое мы называем изгнанием" ничего хорошего не предвещало поэту. В "Новом Жюле Верне" в аллегорической форме автор попытался описать свои представления о жизни в новой для него реальности, выразить отношение к тому, что произошло c ним после переезда в Соединенные Штаты Америки.

- Название стихотворения отсылает читателя к творчеству известного французского писателя, основоположника жанра научной фантастики Жюля Верна - события, описанные в стихотворении Бродского, соотносятся с романом "Двадцать тысяч лье под водой" (1870). Вместе с тем надо отметить, что в "Новом Жюле Верне" просматриваются параллели еще с одним произведением - романом-притчей американского писателя Германа Мелвилла "Моби Дик" (1851), известным также под названием "Моби Дик, или Белый Кит".

- На связь "Нового Жюля Верна" с романом Мелвилла указывает одна из строф в V части стихотворения:

-

- Ничего подобного не происходит в море.

- Кита в его первозданном, диком

- виде не трогает имя Бори.

- Лучше звать его Диком.

-

- Романы Германа Мелвилла и Жюля Верна имеют много общего. Кроме упоминания в начале романа "Двадцать тысяч лье под водой" легендарного Миби Дика, с которым долгое время отождествляли таинственный корабль капитана Немо, и очевидного сходства между сюжетами (в романах описывается охота на неведомое морское чудовище), произведения французского и американского писателей объединяет одна и та же философия. Чтобы понять состояние Бродского и проблематику его стихотворения, необходимо остановиться на ней более подробно.

- В "Моби Дике" рассказывается о трагических попытках сильной личности - капитана Ахава - бросить вызов Року в лице непостижимой, таинственной силы, заключенной, с его точки зрения, в огромном белом ките, с которым никому из смертных не удавалось справиться. В этом ките, как считает автор, воплотились представления человека о непостижимых тайнах Вселенной, не зря молва приписывала чудовищу сверхъестественные силы и даже бессмертие, наделяя его внеземным разумом и недоступными человеческому пониманию способностями:

- И потому неудивительно, что раздутые слухи о Белом Ките, которые нарастали, словно снежный ком, перекатываясь над бурными морскими просторами, в конце концов вобрали в себя всевозможные глухие намеки и полувысказанные зачатки предположений об участии сверхъестественных сил и что все это придало Моби Дику такую жуткую славу, какую не могла породить одна видимая сторона явлений. И под конец он стал внушать людям такой ужас, что редко кто из тех, кому случалось хоть по слухам познакомиться с Белым Китом, отважился бы испытать опасность стычки с этим животным ("Моби Дик") (выделено - О.Г.).

- Загадочное появление на поверхности океана подводной лодки капитана Немо в романе Жюля Верна вызывало у людей тот же страх и вызвало те же самые невероятные слухи, которые сопровождали белого кита в романе Мелвилла. Сравните:

- В первые месяцы 1867 года вопрос о новоявленном чуде, казалось, был похоронен, и, по-видимому, ему не предстояло воскреснуть. Но тут новые факты стали известны публике. Дело шло уже не о разрешении интересной научной проблемы, но о серьезной действительной опасности. Вопрос принял новое освещение. Морское чудище превратилось в остров, скалу, риф, но риф блуждающий, неуловимый, загадочный! ("Двадцать тысяч лье под водой") (выделено - О.Г.).

- То обстоятельство, что белый кит в "Моби Дике" вышел из океанских глубин, порождало у тех, кто с ним сталкивался, неизъяснимый ужас перед тайнами Вселенной и горечь от бессилия человека когда-нибудь их постичь: "ибо, - как писал в романе Герман Мелвилл, - многое в этом видимом мире построено на любви, но невидимые сферы сотворены страхом".

- Но ни смертельная опасность, ни сознание бесплодности любых попыток проникнуть в недоступные человеку сферы не только не останавливали смельчаков, но и придавали их поискам романтический ореол, потому что человека, каким бы слабым он ни чувствовал себя перед лицом огромной Вселенной, всегда будет отличать страсть к познанию. И эта страсть по своей силе превосходит любые страхи, ибо только она придает существованию человека осмысленность, наполняя его душу чувством гордости оттого, что он способен прикоснуться к неведомым силам, обладающим высшей по сравнению с ним властью:

- Однако, несмотря на то, что люди сухопутных профессий обычно питают к жителям морей самые недружественные, неприязненные чувства; несмотря на то, что морские глубины для нас извечная terra incognita, и Колумбу понадобилось проплыть над бессчетными неизвестными мирами для того только, чтобы открыть один поверхностный неизвестный мир на Западе; несмотря на то, что заведомо самые ужасные несчастья по большей части постигали с незапамятных времен многие тысячи людей, пускавшихся в плавание по морям; и, наконец, как бы ни хвастался младенец-человек своими познаниями и искусствами и как бы ни множились эти познания и искусства с течением льстивого времени, - все равно на веки вечные, до самого судного дня, будет море измываться над людьми, губить человеческие жизни и в пыль разносить гордые, крепкие фрегаты, хотя, беспрестанно испытывая одни и те же ощущения, человек утратил в конце концов первоначальное чувство ужаса, естественно вызываемого морем.

- Путь тех, кто решился на противоборство, тернист и опасен. Вселенная хранит свои тайны, пытаясь оградить "неразумных" своих подопечных от малейшего с ними соприкосновения. Не многим удается найти в себе мужество бросить ей вызов, попытаться проникнуть за пределы того, во что человеку вмешиваться не полагается.

- В романе Герман Мелвилл рассказывает о судьбе некого Балкингтона, который вместо того, чтобы отдохнуть после утомительного морского плаванья, вновь пускается в опасный путь, не сулящий ему ничего, кроме гибели. Что двигало этим человеком? И почему с таким нетерпением устремлялся он навстречу опасностям, в которых ему не на кого и не на что было рассчитывать? Вопросы эти не давали покою Герману Мелвиллу. В романе "Моби Дик" писатель попытался в них разобраться, дать свой вариант ответа. Вызов, который слабое человеческое существо бросает Вселенной, вступая с ней в смертельную схватку, по мнению Мелвилла, выводит его существование на качественно новый уровень, превращая из подопытного кролика в творца своей жизни или смерти:

- Лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, безбрежная, нескончаемая, как бог, и потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, чем быть с позором вышвырнутым на берег, пусть даже он сулит спасение. Ибо жалок, как червь, тот, кто выползет трусливо на сушу. О грозные ужасы! Возможно ли, чтобы тщетны оказались все муки? Мужайся, мужайся, Балкингтон! Будь тверд, о мрачный полубог! Ты канул в океан, взметнувши к небу брызги, и вместе с ними ввысь, к небесам, прянул столб твоего апофеоза!* (выделено - О.Г.)

- Противопоставление цветущей, исполненной благами земли и таинственной океанской стихии, враждебной и неподвластной человеческой воле, дается в романе в нескольких ракурсах: в описании судьбы бесстрашного Балкингтона и капитана Ахава, для которого погоня за белым китом, является лишь возможностью отомстить Природе за причиненные ему страдания.

- Бесстрашие и безрассудство капитана Ахава было вызвано потребностью удовлетворить тщеславие, дьявольским желанием возвыситься над прочими смертными, почувствовать себя избранным. В самый разгар охоты на чудовище, когда все лодки были разнесены в щепки и надежды на спасение не было, этот человек в слепой ярости, не разбирая ничего вокруг, бросился на кита, чтобы поразить его. Но, как и следовало ожидать, эта схватка ничем хорошим для капитана Ахава не закончилась. С того времени свою жизнь Ахава подчинил одной цели: найти и жестоко покарать обидчика. Той же целью руководствовался и капитан Немо, построивший свою лодку с тем, чтобы потопить корабль, который погубил его семью, а его самого обрек на одиночество и страдания? Злоба капитана Немо тоже не знала границ, по описанию автора, она превосходила все доступные человеческому пониманию нормы, граничила с маниакальной потребностью, с идеей "fix", которая может обуять только человека безумного. Наблюдающие за капитаном путешественники испытывали перед ним суеверный ужас: "когда я сравнивал этот глубокий покой стихий с тем чувством злобы, какое таилось в недрах неуловимого "Наутилуса", все существо мое содрогалось".

- Чувства, которые владели капитаном Немо, превратили его самого и всю его жизнь в орудие мести. Ничто не занимало его воображение, кроме желания уничтожить врагов. В момент гибели вражеского корабля, того самого, который послужил причиной всех его несчастий, наблюдающий за происходящим капитан Немо преображается:

- Теперь несчастный корабль стал быстро идти ко дну. Вот показались марсы, облепленные жертвами, реи, согнувшиеся от громоздящихся людей, и, наконец, вершина главной мачты. Темная масса скрылась под водой со всем своим экипажем мертвецов, захлестнутых ужасным водоворотом.

- Я обернулся и поглядел на капитана Немо. Этот страшный судия, настоящий архангел мести, не отрывал глаз от тонущего корабля. Когда все кончилось, капитан Немо направился к своей каюте, отворил дверь и вошел к себе. Я провожал его глазами.

- На стене против двери, над портретами его героев, я увидал портрет еще молодой женщины и двух детей. Капитан Немо несколько секунд смотрел на них, протянув к ним руки, затем упал на колени и горько зарыдал (выделено - О.Г.).

- Философское осмысление пути, избранного капитаном Немо, приводит автора романа к грустным выводам. Когда месть наконец осуществилась, в душе бесстрашного капитана происходит надлом. Ненависть, которая до сих пор питала его изнутри, поддерживая силы и волю к жизни, больше не имела значения, все потеряло смысл, его миссия на земле была завершена, а потому печальный конец "Наутилуса", погибшего в смертоносных водах Мальстрима, явился лишь неизбежным исходом этой печальной истории.

- Та же неукротимая злоба питала и капитана Ахава. В романах Жюля Верна и Германа Мелвилла образы и судьбы главных героев чрезвычайно похожи, потому что их связывает одно - чувство ненависти, отнимающей силы, превращающей человека в "живой труп", в слепое орудие мести.

- В "Двадцать тысяч лье под водой" капитан Немо в разговоре с профессором Аронаксом, на вопрос о том, какое значение для него имеют раскиданные вокруг партитуры Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мейербера, Герольда, Вагнера, Обера, Гуно, замечает:

- - Для меня эти композиторы, - отвечал капитан Немо, - современники Орфея, ибо понятие о времени стирается в памяти мертвых, а я мертв, господин профессор! Я такой же труп, как и те ваши друзья, которые покоятся в шести футах под землей!

- Описывая погоню за китом и реакцию капитана Ахава на долгожданный крик, возвещающий о приближении корабля к Моби Дику, Герман Мелвилл говорит о роковых изменениях, которые произошли во внешнем и внутреннем облике этого человека:

- А если бы вы видели в это время лицо Ахава, вы подумали бы, что и в нем столкнулись две враждующие силы. Шаги его живой ноги отдавались по палубе эхом, но каждый удар его мертвой конечности звучал как стук молотка по крышке гроба. Жизнь и смерть - вот на чем стоял этот старик (выделено - О.Г.).

- Жизнь человека, ослепленного одной единственной целью разрушения, превращается в существование мертвеца. В его душе происходит раздвоение, и сам он уже не в состоянии ни трезво оценивать то, что происходит вокруг, ни делать осознанный выбор, ни прислушиваться к мнению окружающих:

- Ибо не безумный Ахав, упорно, бесстрашно, неотступно преследующий Белого Кита, тот Ахав, который недавно лег спать, не сам он был той силой, что заставляла его в ужасе вскакивать с постели. Этой силой было вечное, живое начало - его душа; во сне, освобожденная на время из-под власти рассудка, который постоянно толкал ее на достижение своих целей, она стремилась избавиться от жгучей близости его неистовства, перестав на время составлять с ним единое целое. Но рассудок не может существовать в человеке отлученный от души: вот почему, когда Ахав весь свой разум и волю отдал единому, высшему замыслу, замысел этот силой своей и неискоренимостью в конце концов, вопреки всем богам и дьяволам, сам по себе приобрел отдельное самостоятельное существование. Теперь он мог, пылая, жить своей зловещей жизнью, в то время как та жизнь, в которой он возник, бежала, объятая страхом, от нежеланного, незаконного чада (выделено - О.Г.).

- Трагическая судьба капитана Ахава, собственноручно вычеркнувшего себя из списка живых, вызывает у Измаила - рассказчика в "Моби Дике" - неподдельное сострадание, ибо не ведая что творит, человек тот обрек себя на муки Прометея с той лишь разницей, что стервятник, раздирающий его плоть, не был послан ему в наказание богами, а был порождением его собственного тщеславия и больного воображения. Измаил подводит грустный итог жизни капитана Ахава:

- Бог да смилуется над тобой, старик, твои мысли породили новое существо внутри тебя; а тот, кого неотступные думы превращают в Прометея, вечно будет кормить стервятника кусками своего сердца; и стервятник его - то существо, которое он сам порождает.

- Еще до эмиграции, в стихотворениях "Горбунов и Горчаков" и "Разговор с небожителем" Бродский предсказал, что его творчество в эмиграции должно выйти на иной уровень, что все темы, которые до сих пор занимали его воображения, останутся в прошлом, потому что для того, кто вплотную подошел к пропасти и готов заглянуть в бездну, возврат к прежнему состоянию невозможен.

- Стихотворение Бродского "Новый Жюль Верн" написано человеком, для которого метафизические размышления стали единственной доступной реальностью. Философское осмысление выбора собственного пути и неотвратимость наказания, которое за этим выбором следует, представлены в стихотворении в аллегорической форме - через описание путешествия на корабле, который становится добычей чудовищного спрута. Обращение к теме кораблекрушения и образ гигантского спрута свидетельствует о поисках автором символов, которые соответствовали бы его новому восприятию действительности.

- Евгений Рейн вспоминает об отношении Анны Ахматовой к нетрадиционным поэтическим формам: "Когда при Ахматовой заговаривали о герметизме, запутанных стихах, усложненных ассоциациях, она отмалчивалась, не восхищаясь, но и не порицая. И повторяла одну и ту же фразу: "Важно только одно: чтобы сам автор имел нечто в виду"" .

- Бродский в "Новом Жюле Верне", несомненно, имел "нечто" в виду, а потому обратимся к тексту самого стихотворения и попытаемся разобраться в том, о чем хотел рассказать нам автор.

- II.

- Стихотворение называется "Новый Жюль Верн", и первый вопрос, который возникает в связи с этим: почему Бродский выбрал эпитет "новый". События, которые описаны в стихотворении, с полным правом можно отнести и к XIX веку, в котором жил настоящий Жюль Верн. Кого же имел в виду автор под столь необычным псевдонимом: штурмана Бенца, капитана Немо или себя самого - ведь судьба поэта во многом соотносится с судьбой штурмана?

- Если Бродский рассказывает о себе, то, возможно, в "Новом Жюле Верне" речь идет о его новом мировоззрении, об ином отношении к "путешествиям". В романах Жюля Верна описание путешествий дается в романтическом ключе, а человек, дерзнувший отправиться в погоню за неизведанным, считается героем. У Бродского же в "Новом Жюле Верне" отчетливо звучит предостережение тем, кто помышляет о морских странствиях, об открытии новых земель.

- В стихотворении Бродского говорится о том, что "корабль не отличается от корабля", отличаются пассажиры, и все они неизбежно идут ко дну, как команда "Черного принца" или "Витязя". Стремление посмотреть другие страны заканчивается трагедией - человек тонет или разделяет участь капитана Немо, запертого от всего остального мира внутри своего собственного изобретения. И никто не виноват в том, что произошло, ни "Бог", ни "черт"; окружающие даже понять не могут, что случилось, потому что океан хранит свои тайны, не оставляя после кораблекрушения ни "следов", ни "отпечатков пальцев". Обломки судна, разбросанные по воде, - единственное, что будет напоминать о трагедии, а одинокие "скитальцы", выброшенные на поверхность, еще долго будут бороться с волнами, пытаясь спастись.

- Однако в самом начале стихотворения, когда человек только отправляется в путешествие, ничто не предвещает драматической развязки. "Безупречная линия горизонта" свидетельствует о штиле, а образ корабля, стремительно разрезающего океанскую гладь, вселяет уверенность и спокойствие:

-

- Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.

- Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.

- Поскрипывают канаты. Голая обезьяна

- с криком выскакивает из кабины натуралиста.

- Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,

- только бутылки в баре хорошо переносят качку.

- Ветер относит в сторону окончание анекдота,

- и капитан бросается с кулаками на мачту.

- Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса.

- Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою

- линией курса. И в подзорной трубе пространство

- впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою.

-

- Корвет - легкий трехмачтовый корабль предназначен для разведки или выполнения вспомогательных задач; на нем не бывает пассажиров. Но Бродский говорит о том, что пассажиры на корабле были, а значит, возможно двоякое представление описываемой ситуации. Корабль - это отдельно взятое путешествие каждого из присутствовавших, потому что вне зависимости от того, в каком обществе человек живет, он проживает свою жизнь самостоятельно и с каждой проблемой вынужден справляться в одиночестве.

- Образ корабля как метафорического представления о жизни не раз возникал в философии, например у Шопенгауэра:

- Наш жизненный путь можно приравнять к бегу корабля. Судьба играет роль ветра, благоприятствуя нашему ходу или отбрасывая нас далеко назад, причем усилия наши и старания мало что значат. Они именно играют при этом роль весел: если они после многих часов работы продвинут нас на некоторое расстояние вперед, то один неожиданный порыв ветра настолько же отбросит нас назад. Если же, напротив, ветер благоприятный, то он так нас несет вперед, что весла становятся не нужны (выделено - О.Г.).

- Сравните у Ницше в "Несвоевременных мыслях": "Я полагаюсь на ту вдохновляющую силу, которая, как гений, направляет мой корабль"; "Упомянувши здесь о юности, я готов воскликнуть: земля! земля! Довольно, слишком довольно этих страстных исканий и блуждания по чужим незнакомым морям!" .

- Однако судьба не всегда благосклонна, и несмотря на штиль, путешествие, описанное в стихотворении Бродским, не так уж гладко проходит для пассажиров. "Ветер относит в сторону окончание анекдота", а значит, доступным остается лишь начало, которое, как правило, не содержит в себе ничего смешного. Качка, которую хорошо переносят только бутылки (а возможно, и люди, которые охотно употребляют их содержимое), и капитан, который "бросается с кулаками на мачту", тоже свидетельствуют о том, что плаванье не обходится без проблем.

- Образ венгерского композитора и пианиста-виртуоза Ференца Листа, профиль которого напоминает Бродскому несущийся по волнам корвет ("Корвет разрезает волны профилем Франца Листа"), в контексте стихотворения можно интерпретировать в прямом и в переносном значении. Изобретатель сольных концертов и особого патетического концертного стиля, Лист первым из пианистов развернул рояль на сцене таким образом, чтобы слушатели во время игры могли видеть четкий, вдохновляющий профиль музыканта и его руки.

- В переносном значении профиль Листа (по Бродскому, профиль - воплощает в себе суть человека или предмета) напоминает о судьбе венгерского пианиста. Чтобы понять, смысл упоминания в стихотворении имени Листа, необходимо обратиться к работе Ортега-и-Гассета "В поисках Гете", в которой испанский философ размышляет о судьбе великого немецкого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гете (1749 - 1832). В 1775 году в возрасте 26 лет, на самой вершине развития своих творческих сил, Гете переехал в Веймар, где был представлен герцогу Карлу Августу. Этот город стал второй родиной поэта, там он и умер, оставаясь до конца жизни придворным поэтом.

- Ортега-и-Гассет говорит о том, что переезд Гете стал роковым не только для него самого, но и для немецкой литературы, потому что он изменил этого человека до неузнаваемости:

-

- Но в тот решительный час, когда в гордую душу Гете ворвалась героическая весна подлинной немецкой литературы, Веймар отрезал его от Германии, вырвал с корнем из родной почвы и пересадил в бесплодный, сухой горшок смешного двора лилипутов. <...> Мы можем проследить практически день за днем то своеобразное окаменение, в которое ввергает его Веймар. Человек превращается в статую. Статуи не могут дышать, ибо лишены атмосферы. Это как бы лунная фауна. Жизнь Гете движется против его судьбы и начинает себя изживать. Мера становится чрезмерной и вытесняет материю его судьбы. Гете - костер, который требует много дров. Но в Веймаре нет атмосферы, а значит, и дров. Веймар - геометрическое построение. Великое Герцогство Абстракции, Имитации, неподлинного. Это царство "как будто бы" .

-

- Точку зрения Ортега-и-Гассета находит подтверждение и в книге И.П.Эккермана, описывающего последние годы жизни великого немецкого писателя:

- Потом он (Гете - ОГ.) заговорил о Мерке и прочитал мне его послание к Виланду от 1776 года, написанное ломаным стихом <...> Далее - об уровне тогдашней культуры, о том, сколь труден был необходимый переход от так называемого периода "Бури и натиска" к более высокому развитию.

- О своих первых годах в Веймаре. Поэтический гений в конфликте с реальной жизнью. Разнообразные и многочисленные занятия, к которым его понуждала жизнь при дворе, а также обязательства, взятые им на себя во имя пользы государства. Посему в первые десять лет не создано ничего поэтически значительного. Он прочитал мне кое-какие фрагменты. Любовные истории, омрачавшие ту пору. Отец, постоянно недовольный его жизнью при дворе.

- Преимущества, проистекшие из того, что он оставался на месте и не должен был вторично проходить через такие же испытания (выдлено - О.Г.) .

- То, что в своей статье Ортега-и-Гассет пишет о Гете в Веймаре, в полной мере можно было бы отнести к жизни Бродского в эмиграции (во всяком случае, с его, Бродского, точки зрения):

- Ничто так не ослабляет глубинных механизмов жизни, как избыток легких возможностей. В решающую для Гете пору эту роль сыграл Веймар. (...) То, что было его судьбой, выродилось в увлечения. Даже в последних днях его жизни я не вижу ни малейшего болезненного усилия. Усилие возникает только при ощущении боли; все прочее... "деятельность", усилие без усилия, производимое растением с целью цвести и плодоносить. Гете становится вегетативным образованием. Растение - органическое существо, не преодолевающее свое окружение. Вот почему оно может жить только в благоприятной среде, которая его поддерживает, питает, балует. Веймар - шелковый кокон, сплетенный личинкой, чтобы укрыться от внешнего мира. (...) Веймар надежно спрятал его от мира, а значит, и от себя самого .

- В стихотворениях Бродского, написанных в эмиграции, тема растительного образа жизни присутствует как постоянный раздражающий поэта фактор, как один из способов обвинения себя в том, что не смог устоять, поддался соблазну выжить, выбрал наиболее легкий путь для существования. Сравните: "Вечнозеленое неврастение, слыша жжу / це-це будущего, я дрожу, / вцепившись ногтями в свои коренья ("Квинтет", 1977); "Немыслимый как итог ходьбы, / остров как вариант судьбы / устраивает лишь сирокко. (...) Крутя бугенвиллей1 вензеля, / ограниченная земля, / их письменностью прикрывая стыд, / растительностью пространству мстит" ("Иския в октябре", 1993); "Жертва кораблекрушенья, / за двадцать лет я достаточно обжил этот / остров (возможно, впрочем, что - континент), / и губы сами шевелятся, как при чтеньи, произнося / "тропическая растительность, тропическая растительность". // Скорей всего, это - бриз; во второй половине дня / особенно. То есть, когда уже / остекленевший взор больше не отличает / оттиска собственной пятки в песке от пятки / Пятницы. Это и есть начало / письменности. Или - ее конец. / Особенно с точки зрения вечернего океана" ("Робинзонада", 1994).

- Неизвестно, как сложилась бы жизнь Гете, если бы он не переехал в Веймар. Судьба человека - понятие мистически неопределенное. Зависит ли что-либо в осуществлении жизненных планов от самого человека, или все в этой жизни предопределено заранее? Оказывают ли наши поступки влияние на будущее, и если да, то каким образом? На все эти вопросы нет и не может быть однозначных ответов. Ортега-и-Гассет пишет:

- Наша реальная жизнь - большая или меньшая, но всегда существенная деформация нашей возможной жизни. Поэтому <...> надо определить, в какой степени человек остался верен собственной уникальной судьбе, своей возможной жизни.

- Самое интересное - борьба не с миром, не с внешней судьбой, а с призванием. Как ведет себя человек перед лицом своего неизбежного призвания? Посвящает ли он ему всего себя или довольствуется всевозможными суррогатами того, что могло бы стать его подлинной жизнью? Вероятно, самый трагический удел - всегда открытая человеку возможность подменить самого себя, иными словами, фальсифицировать свою жизнь. Существует ли вообще какая-то другая реальность, способная быть тем, что она не есть, отрицанием самой себя, своим уничтожением?

- Для Ортега-и-Гассета решение Гете принять приглашение герцога явилось поворотным моментом, после которого великая жизнь поэта и мыслителя превратилась в карикатурное оранжерейное существование, а подлинная судьба стала судьбой мнимой, за которую Гете пришлось так жестоко расплачиваться:

- Вот страшное подтверждение тому, что человек располагает лишь одной подлинной жизнью, той, которой требует от него призвание. Когда же свобода заставляет Гете отрицать свое неустранимое "я", подменяя его на произвольное другое - произвольное, несмотря на самые почтенные "основания", - он начинает влачить призрачное, пустое существование между... "поэзией и правдой" .

- В качестве противопоставления призрачному существованию Гете испанский философ обращается к судьбе современника Гете немецкого поэта Фридриха Шиллера (1759 - 1805):

- Шиллер - полная противоположность (Гете - О.И.). Бесконечно менее одаренный, он обращает к миру свой четкий профиль - покрытый пеной таран боевой триремы, бесстрашно взрезающей волны судьбы. А Гете! "Er "bekennt" sich zu Nichts". - "Он ни к чему не привязан". "Er ist an Nichts zu fassen". - "Его не за что зацепить" (выделено - О.Г.).

- В приведенном выше отрывке просматривается параллель с образом разрезающего ("взрезающего") волны корвета, напоминающего профиль Листа, который использует в стихотворении Бродский. Однако в "Новом Жюле Верне" при описании профиля корабля Бродский говорит не о Шиллере, а о Листе. В чем же тут дело? Надо отметить, что упоминание Бродским Листа имеет более точное, чем упоминание Шиллера, соответствие с историей, описанной Ортега-и-Гассетом.

- Шиллер прожил в Веймаре всего два года с 1787 по 1789 год, не будучи придворным поэтом, а Лист, получив приглашение герцога, провел при его дворе десять лет, но затем нашел в себе силы отказаться от спокойного и безбедного существования.

- Обратимся к фактам, рассказывающим о жизни великого венгерского пианиста и композитора:

- В 1848, оставив карьеру пианиста-виртуоза, Лист поселился в Веймаре, с которым связан расцвет его творческой и музыкально-просветительской деятельности. В 1848-61 были созданы самые значительные произведения Листа, в том числе 2 симфонии, 12 симфонических поэм, 2 фортепьянных концерта, соната h-rnoll. Этюды высшего исполнительского мастерства, "Фантазия на венгерские народные темы". Как дирижёр (придворный капельмейстер) Лист поставил на сцене Веймарского театра свыше 40 опер (в т. ч. оперы Р. Вагнера), из них 26 впервые, исполнил в симфонических концертах все симфонии Бетховена, симфонические произведения Г. Берлиоза, Р.Шумана, М. И. Глинки и др. В публицистических сочинениях выступал за прогрессивное начало в искусстве, против академизма и рутины эпигонов мипцигской школы, в противовес которой объединившиеся вокруг Листа музыканты образовали веймарскую школу. Деятельность Листа встречала противодействие консервативно настроенных кругов Веймара, и в 1858 Лист отказался от должности придворного капельмейстера.

- В "Новом Жюль Верне" Бродский говорит не о Ференце, а о Франце Листе. Франц - немецкий вариант венгерского имени композитора. А значит, наше предположение не так уж и безосновательно. Даже если Бродский к моменту написания "Нового Жюля Верна" не был знаком с работой Ортеги-и-Гассета "В поисках Гете", образ Франца Листа, с которым в он сравнивает в стихотворении профиль несущегося по волнам корвета, все равно имеет свое символическое значение: согласно метафизическим представлениям, талантливые произведения пишутся сначала на небесах и лишь потом спускаются к их создателям на землю.

- Но не все в этой жизни, по мнению Бродского, зависит от человека. Его жизнь предопределяется свыше. Человек, по мнению поэта, - та же обезьяна, только без шерсти, и Бог - "натуралист" волен распоряжаться его судьбой, ставить над ней какие угодно опыты. Человеку не дано знать причину и цель того, что с ним происходит, единственная доступная для него реакция - возмущение, о чем и говорит Бродский, описывая "голую обезьяну, которая с криком выскакивает из кабины натуралиста", то есть из того места, куда он был помещен без его ведома и согласия. В одной из своих работ Ортега-и-Гассет приводит слова Платона: "человек <...> это какая-то игрушка в руках Бога" .

- Описывая плаванье, поэт говорит о том, что рядом с корветом плывут дельфины. Дельфин - существо, живущее в двух стихиях, морской и воздушной. В преданиях и мифах он служит связующим звеном между морскими и небесными сферами. Дельфин является царем рыб, спасителем людей, потерпевших кораблекрушение и проводником душ в потустороннем мире. В древнегреческой мифологии дельфины часто сопровождают богов - Афродиту, Посейдона, Аполлона, Диониса.

- В стихотворении Бродского "Одной поэтессе", 1965) дельфин изображается как помощник покровителя искусств Аполлона:

-

- <...> Пирожник

- сооружает крендель. Чернокнижник

- листает толстый фолиант. А грешник

- усугубляет, что ни день, грехи.

- Влекут дельфины по волнам треножник,

- и Аполлон обозревает ближних -

- в конечном счете, безгранично внешних.

- Шумят леса, и небеса глухи.

-

- Штурман Бенц, с образом которого в "Новом Жюле Верне" отождествляет себя автор, склонившись над картой, раздумывает над тем, как лучше проложить курс корабля. Эту ситуацию в стихотворении можно рассматривать не только в прямом, но и в метафорическом смысле: как естественное для любого молодого человека занятие - размышление над своим будущим.

- Если понимать ситуацию метафорически, то пространство за кормой корвета будет соответствовать прошлому поэта, а пространство впереди - его будущему. Согласно описанию Бродского, в то время, о котором говорится в начале стихотворения, прошлое, плавно перетекая в будущее, ничем от него не отличалось, составляя с ним единое целое: "в подзорной трубе пространство / впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою".

- Соответствие прошлого будущему, их неразличение, позволяет соотнести данный в начале стихотворения отрывок с жизнью поэта до эмиграции, потому что только после отъезда в произведениях Бродского начинает настойчиво звучать мысль о том, что отныне пропасть пролегла между тем, что было на родине, и тем, что ждет его в будущем. Сравните: "Вечнозеленое неврастение, слыша жжу / це-це будущего, я дрожу, / вцепившись ногтями в свои коренья" ("Квинтет", 1977); "можно смириться с невзрачной дробью / остающейся жизни, с влеченьем прошлой / жизни к законченности, к подобью / целого" ("Римские элегии", 1981); "Жизнь / в сущности, есть расстояние - между сегодня и / завтра, иначе - будущим. И убыстрять свои / шаги стоит, только ежели кто гонится по тропе / сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п." ("Назидание", 1987); "Но ты был богом субтропиков с правом надзора над / смешанным лесом и черноземной зоной - / над этой родиной прошлого. В будущем его нет, / и там тебе делать нечего" ("Вертумн", 1990).

- В начале стихотворения "Новый Жюль Верн" говорится о том, что лейтенант - штурман Бенц - был самым обычным молодым человеком: читал Мопассана, Маркса и Гегеля, был влюблен и с оптимизмом смотрел в будущее. В его жизни было много приятных моментов, связанных с музыкой ("последняя вещица Брамса"), анекдотами, дружескими вечеринками ("восхитительный херес") и женскими жалобами ("я сожгла себе плечи").

- Если фразу "последняя вещица Брамса" понимать буквально, то в ней речь идет о последнем по времени написанном композитором произведении - вокальном цикле для баса и фортепьяно "Четыре строгих напева", созданном на библейские тексты: на книгу Екклесиаста и одно из Посланий святого Апостола Павла к Коринфянам.

- Екклесиаст (греч. "оратор в народном собрании" или "проповедник в общине") - одна из канонических книг Ветхого завета, которая вместе с "Притчами" и "Песнью песней" составляет "соломоновский" цикл ветхозаветной литературы. В книге "Екклесиаста, или Проповедника" приводятся афоризмы, размышления и сентенции абстрактно-философского характера. Основное содержание книги - глубокий пессимизм в отношении религиозной идеи, жалобы на тщетность человеческого существования, скорбь от сознания человеческого бессилия и невозможности преобразить природу мира и вещей.

- Таким образом, фраза Бродского "Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса" может свидетельствовать о том, что уже в самом начале "плавания" герой предчувствовал, что оно не пройдет для него безмятежно; тревожные отзвуки мыслей и чувств, которые приходят к человеку в конце его жизненного пути, не давали ему покоя. К имени Екклесиаста, или Проповедника мы еще вернемся в конце статьи, а пока продолжим анализ.

- На корабле, отправившемся в путешествие, присутствуют "матросы", на которых лежит основное бремя забот; "пассажиры", которые мало что понимают в морском деле, ни за что не отвечают, но имеют вполне комфортные условия проживания ("Пассажир отличается от матроса / шорохом шелкового белья, / условиями питания и жилья, / повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса"); молодые романтически настроенные офицеры и умудренный жизненным опытом "капитан" с "одинокими мыслями о себе, / отвращением к синеве" и т.д. Каждый из присутствующих занимает определенное, предписанное ему штатным расписанием (или Судьбой, если речь идет о жизненном пути) положение, и "только корабль не отличается от корабля", по словам поэта.

- Корабль, который символизирует путь человека от рождения до смерти, "переваливаясь на волнах", преодолевая препятствия, "выглядит одновременно как дерево и журавль, / из-под ног у которых ушла земля". В образах, с которыми поэт сравнивает плывущий корабль, усматриваются личные мотивы. Вырванное из земли дерево и взлетевший к небесам журавль, по сути, обозначают одно и то же - представления поэта о своей собственной судьбе в эмиграции: оторванность от корней и взлет поэтического дарования.

-

- III.

- В третьей части стихотворения от толкования судьбы человека на метафизическом уровне Бродский переходит к историческим реминисценциям. Пустая светская болтовня в кают-компании сменяется столь любимыми в России разговорами о политике. Темы разговоров свидетельствуют о том, что в воздухе витает предчувствие катастрофы.

- Интересно отметить, что о возможности кораблекрушения начинают говорить пассажиры - те, кто на корабле пользуются относительно комфортабельными условиями.

-

- Разговор в кают-компании

-

- "Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует разобраться

- - нельзя не признать за ним некоторых заслуг..."

- "Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.

- Какой-то порочный круг!" "Нет, спасательный круг!"

- "Восхитительный херес!" "Я всю ночь не могла уснуть.

- Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи".

- "...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.

- Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!

- Вам случалось тонуть, лейтенант?" "Никогда. Но акула меня кусала".

- "Да? любопытно... Но, представьте, что - течь... И представьте себе..."

- "Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б".

- "Кто она?" "Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао".

-

- В начале приведенного выше отрывка упоминается об эрцгерцоге. Вероятно, речь идет о наследнике австро-венгерского престола эрцгерцоге Франце-Фердинанде, который накануне первой мировой войны проводил политику, направленную против России.

- Кайзер Германии Вильгельм подталкивал Австро-Венгрию к началу войны, требуя от нее первой ударить по Сербии, после чего Германия должна была втянуть в войну Россию и Францию. При таком ходе событий перевес, по мнению кайзера, должен был оказаться на стороне Тройственного союза, заключенного между Германией, Австрией и Италией.

- После убийства в Сараево летом 1914 года Франца-Фердинанда и его супруги, многие русские газеты поместили некрологи, в которых не скрывалось отрицательного отношения к личности эрцгерцога, но вместе с тем выражалось и сочувствие его семье. Газета "Новое время" писала: "Русское общественное мнение не считало покойного эрцгерцога в числе друзей России, но оно не может не испытывать чувства глубокой скорби перед его трагическим концом и негодование к убийцам" .

- Эрцгерцог не был другом России, но, как видно из приведенных в стихотворении Бродского реплик, его личность и деятельность не вызывала негодования у представителей высшего общества: ""Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует разобраться / - нельзя не признать за ним некоторых заслуг..."". Враги России не рассматривались ими как личные враги, может быть, в этом была причина противоречивой политики, которую русское правительство проводило накануне первой мировой войны - политики, которая в итоге явилась одной их главных причин поражения империи в первой мировой войне.

- Чтобы дать более точное представление о том, что происходило в то время, поэт считает необходимым обратиться к событиям еще более далекого прошлого. Фраза "рабы обсуждают господ" свидетельствует о том, что сами рабы, с точки зрения Бродского, больше интересовались жизнью господ, чем своим положением, в то время как другая фраза "господа обсуждают рабство" указывает на то, что именно в высших кругах зародилась идея переворота, приведшего в конечном итоге к трагическим событиям октябрьской революции 1917 года.

- В то время как для одних представителей общества разговоры об отмене рабства (крепостного права) были "порочным кругом", способным привести еще к более тяжелому положению в стране, для других это был "спасательный круг" - путь к свободе. К возможности "течи" на корабле в то время в России никто серьезно не относился. Тема кораблекрушения была для пассажиров лишь поводом для шутливых замечаний: ""Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б"".

- В третьей части присутствуют мотивы, которые можно соотнести с биографией автора стихотворения. Обсуждая возможность кораблекрушения, пассажиры обращаются за консультацией к более опытному, с их точки зрения, лейтенанту (штурману Бенцу), но он отвечает, что никогда не тонул, однако ему приходилось подвергаться нападению акулы: ""Вам случалось тонуть, лейтенант?" "Никогда. Но акула меня кусала"".

- В следующей части стихотворения автор приводит отрывки из разговоров, которые ведутся среди пассажиров на палубе. Преподаватели, купцы, рабочие, иностранцы, мелкопоместные дворяне далеки от политики. Их занимают гораздо более прозаические проблемы. Диалог, который происходит на палубе между Вольдемаром и его кузиной (""Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар! / Не забывайте, что я..." "Простите меня, кузина"") очень напоминают отношения между двоюродными братом и сестрой, описанные в романе Владимира Набокова "Ада".

- Знаменитая фраза из пьесы Горького "На дне": "Человек звучит гордо!", в интерпретации обитателей палубы (у которых, кстати сказать, много общего с персонажами пьесы) преображается в иное философское изречение: ""Человек, он есть кто?! Он - вообще - комар!"".

- Палуба - это наиболее открытое и уязвимое место на корабле. Именно с палубы впервые замечают приближающийся к кораблю странный объект, который все принимают за обычного кита до тех пор, пока не становятся очевидными огромные размеры чудовища:

-

- "Слышишь, кореш?" "Чего?" "Чего это там вдали?"

- "Где?" "Да справа по борту". "Не вижу". "Вон там". "Ах, это...

- Вроде бы кит. Завернуть не найдется?" "Не-а, одна газета...

- Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увели..."

-

- Стремительно растущий на горизонте силуэт "кита" прерывает разговоры и вызывает у прогуливающихся пассажиров чувство изумление: никто не в состоянии был представить, что "кит" может иметь такие чудовищные размеры.

- Если встречу с чудовищем, погубившим в конечном итоге судно, соотнести с разговорами в кают-компании и на палубе, которые Бродский счел нужным включить в стихотворение, можно сделать вывод о том, что кораблекрушение как поворотный момент судьбы воспринимается автором стихотворения в двух аспектах: как трагические события Октябрьской революции 1917 года, изменившие судьбы людей, и как поворотный момент в его собственной судьбе - эмиграцию.

- Эпитет "жертва кораблекрушенья", с помощью которого поэт говорил о себе в эмиграции ("Жертва кораблекрушенья, / за двадцать лет я достаточно обжил этот / остров (возможно, впрочем, что - континент)), соотносится с восприятием судеб Ахматовой и Пастернака известным философом Исайей Берлином. Бродский встретился с ним в Лондоне в 1972 году сразу после отъезда из Советского Союза. Вспоминая о том встрече, он пишет:

- В записках о встречах с Ахматовой и Пастернаком в 1946 году, когда "иссякли мира силы и были свежи лишь могилы", сэр Исайя сам сравнивает своих русских хозяев с жертвами кораблекрушения на необитаемом острове, расспрашивающими о цивилизации, от которой они отрезаны уже десятки лет ("Исайя Берлин в восемьдесят лет", 1989).

- У Ахматовой и Пастернака не было изгнания, однако они тоже стали "жертвами кораблекрушенья". Только "кораблекрушенья" у них и у Бродского были разные: для Ахматовой и Пастернака это была революция, для Бродского - отъезд из России.

- В качестве связующего звена между четвертой частью, соотносящейся с событиями, предшествующими 17-ому году в России, и шестой частью стихотворения, в которой поэт рассказывает о своей судьбе, выступает пятая часть стихотворения, написанная в виде лирического отступления. В ней Бродский пытается осмыслить причины того, что произошло, и приходит к выводу о том, что в поворотные моменты (истории и судьбы отдельного человека) нет и не может быть соответствующих логике объяснений.

- В пятой части стихотворения Бродский вновь обращается к метафизике.

-

- Море гораздо разнообразней суши.

- Интереснее, чем что-либо.

- Изнутри, как и снаружи. Рыба

- интереснее груши.

- На земле существуют четыре стены и крыша.

- Мы боимся волка или медведя.

- Медведя, однако, меньше и зовем его "Миша".

- А если хватает воображенья - "Федя".

- Ничего подобного не происходит в море.

- Кита в его первозданном, диком

- виде не трогает имя Бори.

- Лучше звать его Диком.

- Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.

- Многим из них не отыскать причины;

- ни свалить на Луну, перечисляя пятна,

- ни на злую волю женщины или мужчины.

- Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий

- вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.

- Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали "закона джунглей"

- либо - внесли бы в оный свои поправки.

-

- Если на земле у человека есть убежище ("четыре стены и крыша"), и его страхи связаны с событиями известными или, по крайней мере, предсказуемыми, то в открытом море никто никогда не знает, какая опасность может ему угрожать. В море нельзя ничего ни предсказать, ни предотвратить, потому что обстоятельства кораблекрушения вместе с останками судна и его пассажиров навсегда исчезнут в морской пучине. Море - это та метафизическая реальность, которая живет по своим собственным, не согласующимся с земными законам.

- Кроме приведенного выше отрывка, лирические отступления присутствуют в восьмой и десятой частях стихотворения. Но если в пятой части поэт рассуждает об опасностях морских путешествий с теоретической точки зрения, то в восьмой главе он говорит о них от имени человека, который идет ко дну. Этому эпизоду в стихотворении предшествуют события, которые разворачиваются на корабле непосредственно перед встречей с чудовищем.

- В шестой части описывается разговор между капитаном корвета и штурманом Бенцом, в котором штурман высказывает свои опасения относительно благополучного исхода плаванья:

-

- "Капитан, в этих местах затонул "Черный принц"

- при невыясненных обстоятельствах". "Штурман Бенц!

- Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь".

- "В этих местах затонул также русский "Витязь"".

- "Штурман Бенц! Вы думаете, что я

- шучу?" "При невыясненных обстоя..."

- Неукоснительно двигается корвет.

- За кормою - Европа, Азия, Африка, Старый и Новый свет.

- Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.

- И пространство хранит ответ.

-

- Названия кораблей "Черный принц" и "Витязь", которые штурман приводит капитану в качестве доказательства неблагополучной обстановки в этом районе, выбраны поэтом не случайно. Штурман говорит о том, что "Витязь" - русский корабль. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что "Черный принц" принадлежит не России. Обратимся к фактам.

- В ноябре 1854 года, в первый год обороны Севастополя и начала многолетней Крымской войны, во время урагана под Балаклавой разбился о скалы железный винтовой пароход "Черный принц" - гордость флота Великобритании. Пароход вез амуницию, медикаменты и тридцать бочонков золота в английской и турецкой валюте на сумму два миллиона рублей - награду английским частям за будущее взятие Севастополя.

- Таким образом, в стихотворении Бродский говорит о том, что в этом районе уже потерпели кораблекрушение два корабля: английский "Черный принц" и русский "Витязь". То, что названия кораблей имеют метафорическое значение, не вызывает сомнений, потому что в стихотворении речь идет не о Балаклавской бухте, в которой затонул "Черный принц", а об Америке - поэт точно обозначил путь следования корвета: "Неукоснительно двигается корвет. / За кормою - Европа, Азия, Африка, Старый и Новый свет". Таким образом, место, где в настоящее время пребывает корабль, - это и есть Новый свет, то есть Америка. На что же намекает поэт, используя названия кораблей?

- Очевидно, что в стихотворении речь идет о двух титанах русской литературы - о Владимире Набокове и Александре Солженицыне. В автобиографической повести "Другие берега" Владимир Набоков вспоминает о своем английском воспитании в семье, о том, что читать по-английски он научился раньше, чем по-русски. Надо отметить, что в

- эмиграции многие его произведения были написаны сначала по-английски и лишь затем переведены на русский язык самим же писателем.

- Защитник русской идеи и борец за права человека Александр Солженицын уехал в эмиграцию в середине семидесятых: с 1974 года он жил в ФРГ, а в октябре 1976 года переехал в США в штат Вермонт. Герои Солженицына - это всегда благородные витязи. Среди писателей-коллег это обстоятельство не раз служило поводом для иронии. Так, например, в сатирическом романе Владимира Войновича "Москва 2042" в образе Сим Симыча, победно въезжающего в Москву, писатель изобразил Солженицына в виде одетого во все белое витязя.

- Тревожные предчувствие Бродского накануне эмиграции были основаны не только на догадках и предположениях, но и на судьбах тех писателей, которые в разное время вынуждены были покинуть Россию. Пересечение океана, надежда на новую жизнь, попытка разрешить проблемы не давали желаемых результатов, потому что "пространство" остается враждебным и не открывает своих тайн человеку - "хранит ответ", по словам Бродского.

- В седьмой части автор стихотворения вновь возвращается к судьбе своих героев - пассажиров корабля. Диалог в каюте между Ириной и ее подругой или родственницей напоминает разговор между Наташей и Соней из романа "Война и мир", когда Наташа зовет Соню полюбоваться звездным небом. Но в "Новом Жюле Верне" внимание героини привлекает не красота природы, а "гигантский спрут", который пытается потопить их корабль. Возможно, изменив обстоятельства хрестоматийной сцены, поэт хотел выразить мысль о том, что если бы в свое время в России смотрели не на небо, а на землю под ногами, анализируя предстоящие события и возможные их последствия, трагедии 17-го года бы не произошло.

- Исследование проблемы "кораблекрушения" в историческом ракурсе дается параллельно с описанием личного опыта, с размышлениями автора о своей судьбе. В восьмой части стихотворения в лирическом отступлении поэт в аллегорической форме пытается проанализировать то, что с ним произошло. Корабль, на котором он плыл, пошел ко дну, и автор описывает свое состояние после погружения в воду:

-

- Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.

- Под водою, однако, он умеряет прыть.

- Внезапно он хочет пить.

- Там, под водой, с пересохшей глоткой,

- жизнь представляется вдруг короткой.

- Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.

- Изо рта вырываются пузыри.

- В глазах возникает эквивалент зари.

- В ушах раздается бесстрастный голос, считающий: раз, два, три.

-

- Парадокс ситуации, описанной Бродским, заключается в том, что, находясь в воде, человек начинает испытывать мучительную жажду, осознавая, что с этого момента он может быть только "подводной лодкой", - наглухо закрытой от всего остального мира системой. Состояние, в котором он оказался, не предвещает ничего хорошего: изо рта, вместо членораздельной речи, у него "вырываются пузыри", перед глазами возникают красные круги, которые с этого момента будут служить суррогатом недоступной под водой "зари" творческого обновления, а в ушах вместо божественной музыки поэтических строк отныне "раздается бесстрастный голос, считающий: раз, два, три".

- О замене слов цифрами Бродский писал во многих эмиграционных стихах. Цифры, в отличие от слов, бесстрастны, лишены эмоций и оценочных значений. И потому человек, оторванный от реальной жизни, воспринимает их лучше, чем слова. Сравните стихотворение Бродского "Полдень в комнате" (1978):

-

- Пыль, осевшая в порах скул.

- Калорифер картав.

- Тело, застыв, продлевает стул.

- Выглядит, как кентавр

- II

- вспять оглянувшийся: тень, затмив

- профиль, чье ремесло --

- затвердевать, уточняет миф,

- повторяя число

- членов. Их переход от слов

- к цифрам не удивит.

- Глаз переводит, моргнув, число в

- несовершенный вид.

- Воздух, в котором ни встать, ни сесть,

- ни, тем более, лечь,

- воспринимает "четыре", "шесть",

- "восемь" лучше, чем речь.

-

- "Подводная лодка", "дымящий миноносец", "кентавр", "абсолютный никто", "капитан Немо" - вот те образы, с которыми поэт соотносит себя в эмиграции. Воздух, который необходим для любого творчества (Вспомните у Блока: "Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл" ), в эмиграции не может вдохновить на поэтическую речь, вызывая в памяти "обернувшегося вспять" поэта только ассоциация на уровне цифр, за которыми стоят предметы из прошлого или связанные с ними воспоминания.

-

- IV.

- В девятой части "Нового Жюля Верна" Бродский описывает жизнь своего лирического героя - штурмана Бенца после кораблекрушения "внутри гигантского осьминога", которого он ласково называет Ося. Образ осьминога в поэтическом словаре Бродского соотносится с пожирающим человека желанием путешествовать, увидеть новые страны и континенты. В эссе "Место не хуже любого" (1986) поэт писал:

- С какой бы целью вы ни путешествовали: умерить свой территориальный императив, всласть насмотреться на творение, сбежать от реальности (хотя это чудовищная тавтология) - смысл, конечно же, в том, чтобы подкармливать этого осьминога, требующего новых подробностей к каждому ужину.

- Живущий внутри человека осьминог, подталкивающий его к передвижению в пространстве, часто является причиной трагедии, а значит, нет смысла искать внешние обстоятельства или обвинять кого-то другого в том, что произошло. Человек становится жертвой своих собственных желаний. Ося - это ведь уменьшительное от Иосиф, и это совпадение в контексте стихотворения не случайно.

- С другой стороны, в эссе 1978 года "После путешествия, или посвящается позвоночнику" при описании своего пребывания в Рио-де-Жанейро, Бродский сравнивает гостиницу, в которой он остановился, с внутренностями осьминога:

- Нас поселили в гостинице "Глория", старомодном четырнадцатиэтажном сооружении с весьма диковинной системой лифтов, требующих постоянной пересадки из одного в другой. За неделю, проведенную в этой гостинице, я привык к ней как к некоей утробе - или внутренностям осьминога. В определенном смысле гостиница эта оказалась куда более занятной, чем мир вовне.

- Пребывание в гостинице (не дома), в абсолютно закрытом от внешних раздражителей мире - это и есть утробное существование, жизнь внутри самого себя или вскормленного в себе осьминога. Подобная участь не может радовать, и только оказавшиеся внутри осьминога "дикари" довольны: "скалят зубы" и "играют на укалеле"*.

- В 1976 году, когда был написан "Новый Жюль Верн", эмиграционная "одиссея" Бродского только начиналась. Судьба капитана Немо**, описанная в стихотворении, - это предвидение поэтом своего будущего. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что описание обстоятельств жизни капитана ("Раньше была семья, / но жена и т. д. И ему ничего иного / не осталось") не соответствуют сюжету романа Жюля Верна, но соотносится с событиями, которые имели место в жизни Бродского, - с изменой любимой женщины.

- Французское имя возлюбленной штурмана - Бланш, возможно, тоже намек на эту историю из прошлого. Французское легкомыслие стало таким же штампом национального характера, как лень русских и отсутствие чувства юмора у немцев. Многие стихотворения Бродского, написанные в эмиграции, стали обращением к той женщине, которая навсегда осталась для него в прошлом. Возможно, упоминание в стихотворении писем, которые штурман Бенц пишет Бланш, не имея надежды на то, что она когда-нибудь их получил, тоже имеет отношения к судьбе самого поэта.

- Рассказ Бродского о жизни капитана Немо внутри "гигантского осьминога" заканчивается фразой, обращенной к читателям: "Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок ...". На первый взгляд, кажется, что автор (он же штурман Бенц) имеет в виду судьбу капитана Немо. Но у Немо из "Двадцати тысяч лье под водой" не было голубых глаз, как описывает его в стихотворении Бродский (Сравните: "Немо с его бородой и глазами голубыми, как у младенца"). В романе Жюля Верна говорится о том, что глаза капитана Немо были черными. Глаза же голубого цвета были у самого поэта: "Свобода - / это когда забываешь отчество у тирана, / а слюна во рту слаще халвы Шираза, / и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, / ничего не каплет из голубого глаза" ("Я не то что схожу с ума, но устал за лето", 1975 - 1976).

- Вполне вероятно, что вырвавшееся из самой глубины сердца скорбное восклицание, похожее на причитание по тому, кто заперт внутри осьминога, - это предчувствие поэтом своей судьбы. Показательным в этом плане является последнее в стихотворении предложение "И колокол глухо бьет / в помещении Ллойда*", соотносящееся с известным по роману Хемингуэя высказыванием английского поэта и проповедника Джона Донна: "Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе":

-

- В океане все происходит вдруг.

- Но потом еще долго волна теребит скитальцев:

- доски, обломки мачты и спасательный круг;

- всё - без отпечатка пальцев.

- И потом наступает осень, за ней - зима.

- Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката

- молчаливые волны могут свести с ума

- красотою заката.

- И становится ясно, что нечего вопрошать

- ни посредством горла, ни с помощью радиозонда

- синюю рябь, продолжающую улучшать

- линию горизонта.

- Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк

- факты, которых, собственно, кот наплакал.

- Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк

- и оседает на пол.

- Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.

- Вдалеке на волне покачивается какой-то

- безымянный предмет. И колокол глухо бьет

- в помещении Ллойда.

-

- В последней части стихотворения поэт рассказывает о событиях, которые происходили после катастрофы. Поэт оценивает произошедшее и с точки зрения окружающих и с точки зрения себя самого, вынужденного после кораблекрушения описывать свою жизнь в качестве стороннего наблюдателя. Фраза о зиме, во время которой "сильно дует сирокко**", соотносится с Венецией, куда в эмиграции во время зимних каникул любил уезжать Бродский. Венеция напоминала ему его родной город, в который после эмиграции у него не было надежды вернуться.

- Образ женщины "в чем-то коричневом", которая, получив известие о кораблекрушении "хватается за косяк и оседает на пол", можно соотнести с Марией Моисеевной Бродской - матерью поэта.

- "Безымянный предмет", покачивающийся на волне, - вот все, что осталось от гордо взрезающего волны корвета. "Безымянный", "абсолютный никто", "имярек" - так в стихотворениях говорил о себе Бродский в эмиграции. Название стихотворения "Новый Жюль Верн" соотносится с названиями других эмиграционных стихотворений поэта и мотивами, который в них присутствуют: "Новая жизнь", "новые времена".

- Стихотворение "Новый Жюль Верн" нельзя отнести к шедеврам Бродского, да и сам поэт, по свидетельству Александра Кушнера, был им недоволен . И все же это произведение имеет принципиально важное значение для исследования творчества Бродского, так как в нем нашли отражение перемены, которые произошли с поэтом после отъезда.

- В "Новом Жюле Верне" Бродский продолжает развивать тему метафизического представления о действительности. Аллегории, метафоры, аллюзии отныне станут неотъемлемой частью его творчества, позволяя работать в новых условиях абсолютно закрытого автономного существования. Из того, что случилось, поэт пытается извлечь максимум пользы, осмысляя ситуацию с точки зрения человека, которому удалось пройти через испытания судьбы, не погибнуть и не предаться отчаянью. В том, что с ним произошло, Бродский никого не винит, он сам считает себя ответственным за принятое решение.

- История капитана Немо, описанная в "Новом Жюле Верне", позволила обозначить новый этап в творчестве поэта и отношение его к тем, кто послужил причиной его несчастий. Можно говорить о том, что в стихотворении Бродский разделяет позиции Измаила - рассказчика в "Моби Дике" и профессора Аронакса в "Двадцати тысячах лье под водой", чудом уцелевших после кораблекрушений, чтобы передать потомкам истории жизни и смерти двух незаурядных личностей, которые стали жертвами своих собственных страстей и амбиций.

- Не злоба и ярость капитана Ахава в "Моби Дике" и капитана Немо в "Двадцати тысячах лье под водой" отныне владеет поэтом, а желание исследовать неведомую для него стихию. Анализ и размышления над тем, что происходит вокруг - вот единственная возможность выжить и остаться человеком в тяжелейших условиях. Потому что силы, управляющие Вселенной и судьбами людей, бесполезно оценивать с точки зрения слабого человеческого разума. В них нет ни добра, ни зла, ни красоты, ни уродства в том понимании, которое доступно человеческому сознанию. Только пустота и безразличие к тому, что происходит вокруг.

- А раз так, то судьба человека зависит от него самого, и ему решать, что сделать со своей жизнью: швырнуть ее в гневе ради мимолетного наслаждения местью или потратить с пользой даже в тех условиях, когда все вокруг не представляет интереса и не занимает воображения. Выдержать все испытания, пройти до конца отпущенное ему время, вписав свою судьбу в единственно доступный для него "пейзаж" - вот достойная человека цель.

- В контексте нового мировоззрения поэта финал романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" приобретает особый смысл:

- Однако что же сталось с "Наутилусом"? Устоял ли он против могучих объятий Мальстрима? Жив ли капитан Немо? Продолжает ли он плавать в глубинах океана и вершить свои ужасные возмездия, или же его путь пресекся на последней гекатомбе? Донесут ли волны когда-нибудь до нас ту рукопись, где описана история его жизни? Узнаю ли я, наконец, его настоящее имя? Не выдаст ли исчезнувший корабль своей национальностью национальность самого капитана Немо?

- Надеюсь. Надеюсь и на то, что его могучее сооружение победило море даже в самой страшной его бездне и "Наутилус" уцелел там, где погибало столько кораблей. Если это так и если капитан Немо все еще живет в просторе океана, как в своем избранном отечестве, пусть ненависть утихнет в этом ожесточенном сердце! Пусть созерцание такого множества чудес природы затушит огонь мести! Пусть в нем грозный судья уступит место мирному ученому, который будет продолжать свои исследования морских глубин.

- Не мститель, а исследователь должен прийти на смену борцу, не ненавистью, а желанием изучить открывшиеся перед ним бездны должен он руководствоваться в своем творчестве. И если реальное отечество стало недоступно поэту, надо воздвигнуть в своем сердце "избранное отечество", пройти все испытания до конца и донести до читателей историю своей жизни.

- В статье "Амхерст колледж: 1974 - 1975" Дж. Коппера говорит о переменах, которые произошли с Бродским в то время:

- Иосиф вообще выглядел куда мягче, <...> Хью Маклин <...> даже сказал: "Бродский принял решение жить". Два года спустя Бродский опять приехал в Беркли, и я читал английские переводы на его вечере. <...> Иосиф был одержим идеей взять машину напрокат и прокатиться по побережью. Штат Мэн или графство Марин в Калифорнии - все равно, и он выкачивал из меня сведения насчет маршрутов. Может быть, он репетировал поездку в Комарово? Мы вспоминали Амхерст и округу, и Иосиф заявил, что, поселившись в Южном Хедли, он станет джентльменом-фермером*.

- В дальнейшем, рассказывая о еще одной встрече с Бродским, Дж. Коппер, отмечает различие во взглядах поэта на Америку середины семидесятых годов и конца восьмидесятых:

- В 1989 году Иосифа пригласили в Дартмутский Колледж, где я к тому времени преподавал, выступить с напутственным словом на выпускной церемонии. <...> Я совершил роковую ошибку, заговорив с ним по-русски и начав с обычного шутливого вопроса: "Ну как ваша усадьба в Южном Хедли?" Он ответил двуязычным каламбуром: "Usadba? U. S. ad!"**. Я представил себе поместье, где пасутся те самые коровы, что выводили его из себя в 1974 году. Речь он произнес изумительную, речь поэта о скуке быть самим собой. Жизнь Америки перестала его раздражать, он пытался теперь лечить ее душу.

- Шутливое сопоставление Соединенных Штатов со словом "ад" свидетельствует о том, что жизнь Бродского в эмиграции была далека от идиллии. И вместе с тем его собеседник говорит о переменах, которые произошли в душе поэта. Раздражение сменилось желанием работать, и то, что "выводило его из себя" в начале эмиграции, постепенно превратилось в объект для исследований, которые могли помочь не только самому поэту справиться со своими чувствами, но и принести пользу стране, которая стала его второй родиной.

-

- * * *

- Жюль Верн завершает роман "Двадцать тысяч лье под водой" размышлениями профессора Аронакса о капитане Немо:

- Если судьба его причудлива, то и возвышенна. А разве я его не понял? Разве не жил я десять месяцев его сверхъестественною жизнью? Уже шесть тысяч лет тому назад Экклезиаст задал такой вопрос: "Кто мог когда-нибудь измерить глубины бездны?" Но дать ему ответ из всех людей имеют право только двое: капитан Немо и я (выделено - О.Г.).

- Надо отметить, что в "Книге Екклезиаста" нет фразы, которую приписывает ему Жюль Верн, в то время как к творчеству Бродского в эмиграции она имеет прямое отношение. Вполне вероятно, что "Новый Жюль Верн", в котором рассказывается о человеке, потерпевшем кораблекрушение и оказавшемся во власти враждебной стихии, было написано с тем, чтобы донести до читателя заключительные строки романа. Имя Жюль Верна, которое Бродский выносит в название стихотворения, указывает на источник поэтических образов, а эпитет "новый" обозначает преемственность в творческих поисках.

- Слова, которыми Жюль Верн заканчивает рассказ о судьбе мятежного капитана Немо, для Бродского приобретают иное значение - становятся началом нового пути, поворотным моментом, который определил смысл и цель его существования в эмиграции: "Измерить глубины бездны".

Источник: http://zhurnal.lib.ru/g/glazunowa_o_i/glazunova.shtml

|