Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Семена Липкина

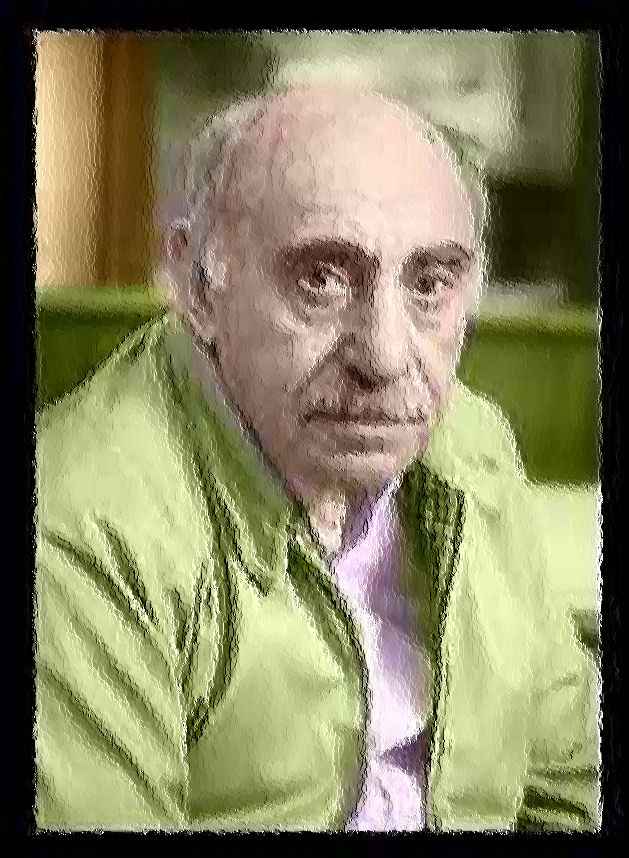

Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, Москва, май 2009 г.

Владимир МОЩЕНКО

Один воскликнет нагло и хитро:

- Да, сотворил я зло, но весом в атом! –

Другой же скажет с видом виноватым:

- Я весом в атом сотворил добро.

Семен Липкин

Во второй половине 80-х вышел “знаменитый” библиографический справочник “Писатели Москвы”, купив который, я тотчас начал листать страницы на “Л”: есть ли там Семен Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было. В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы (с закусочной “Эльбрус”, с кинотеатром “Хроника”, с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И всё-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г.Х. и Лисицком С.Ф., а также о Лисичкине Г.С. и Лисянском М.С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Словно предвидя нечто несуразное в этом роде, совсем еще молодой Липкин (в 44-м) восклицал: “О патефоны без пластинок!..”Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик, был в окружении, участник Сталинградской битвы. Тем не менее боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учет издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Первая книга Семена Липкина (“Очевидец”) вышла в “Советском писателе”, когда автору было уже едва ли не шестьдесят. Критика относилась к его стихам весьма недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в “альбомности” и “враждебности”. А тут еще масло в огонь подлило его участие в скандальном “Метрополе”, и недруги предрекали ему полное забвение. Забегая вперед, замечу, что, к счастью, всё получилось иначе. Иосиф Бродский составил его книгу “Воля”, которая появилась в начале 80-х в США. Затем там же увидела свет новая книга “Кочевой огонь”. Однако в ту пору, пору идеологического шабаша, Липкину грозили, что его поэзия пересечется с “линией небытия”. О том, что подобное произойдет, говорил мне перед своим выдворением из Советского Союза и выездом в Штаты Василий Аксенов. Те времена, ознаменованные взрывом негодования, улюлюканьем по поводу появления “Метрополя”, он вспоминает в книге “В поисках грустного бэби”, где пишет, как мы с ним встретились в подземном переходе на Манежной, как я пригласил его в гости на “армейские антрекоты”, чтобы послушать новые “контрабандные” джазовые пластинки, и признается: “Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости”. Да, нешуточные дела были. Как известно, тот грандиозный скандал закончился тем, что Инна Лиснянская и Семен Липкин, объявленные отщепенцами, вослед за Аксеновым вышли из СП, руководство которого делало вид, что этих писателей как бы вовсе и нет. А между тем разве могла существовать отечественная литература хотя бы вот без таких строк Липкина:

Я сижу на ступеньках деревянного дома,

Между мною и смертью – пустячок, идиома.

Пустячок, идиома – то ли тень водоема,

То ли давняя дрема, то ли память погрома...

Автор этих строчек родился в 1911 году в Одессе, кусты будяка которой вместе с ярко-красным вагончиком, пожелтевшими листьями акаций, морем, меняющим цвета, заросшими невысокой травой пустырями, пляшущим под дребезжанье запиленной иглы кожевенным цехом стали фактом его поэзии. Удивительно ли, что своему одесскому детству поэт посвящает строчки именно одесские:

Разбит наш город на две части,

На Дерибасовской патруль,

У Дуварджоглу пахнут сласти,

И нервничают обе власти.

Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город

И нежно светится собор,

Но будет холод, будет голод,

И ангелам наперекор

Мир детства будет перемолот.

Ощущая себя “остывшею золой без мысли, облика и речи”, поэт неоднократно проделывал в послевоенных стихах путь к родному городу.

Еще и жизни не поняв

И прежней смерти не оплакав,

Я шел среди баварских трав

И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли

“Фольксвагены” и “мерседесы”,

А я шептал: “Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?”

Вскоре после этого он написал об одесской синагоге, о ее обшарпанных стенах, угрюмом грязном входе, о том, как там, “на верхотуре, где-то над скинией завета мяучит кот”. Тон вроде бы несколько ироничный, что-то вроде будничного. Вот, к примеру, следующий портрет:

Раввин каштаноглазый –

Как хитрое дитя.

Он в сюртуке потертом

И может спорить с чертом

Полушутя.

Но не по такому поводу брался за перо Семен Липкин. Ему бы простили и Одессу, и даже синагогу (“шум, разговор банальный, трепещет поминальный огонь свечей”), и даже раввина, только как могли простить пугающую тревогу, не случайно возникшую на празднике Торы, гневное недоумение: “И здесь бояться надо унылых стукачей?” – и молитву: “Я только лишь прохожий, но помоги мне, Боже, о, помоги!” Тут и доказывать не надо: стихи эти были неизбежными прежде всего потому, что поэт без чьей-либо подсказки понял основное: “Пришел сюда я поневоле, еще не зная крупной соли сухого края, чуждой боли”. После такого осознания поэтической сверхзадачи “чуждой боли” уже быть не может. Липкин никогда не возносился, он ни на секунду не смел позволить себе забыть: главное – “не золотые слитки, а заповедей свитки”, оставался самим собой.

Я плачу. Оттого ли плачу,

Что не могу решить задачу,

Что за работою умру,

Что на земле я меньше значу,

Чем листик на ветру?

Поэзия Семена Липкина парадоксальна прежде всего по той причине, что его любовь к человеку, к людям проявляется как факт художничества тем явственнее, тем сильнее, чем ярче он показывает всё их несовершенство. Примеров тому несть числа.

…Он привык летать в дурное место,

Где грешат и явно, и тайком,

Где хозяйка утром ставит тесто,

Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают, и доносят,

И поют, и плачут, и казнят,

У людей прощения не просят,

А у Бога – часто невпопад…

Этот “новый Овидий” не страшится петь “о бессмысленном апартеиде в резервацьи воров и блядей”, не то что не страшится – наоборот, считает своим долгом только так слагать свои песни, беря пример с “блатной музыки”, которая “сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой”, ведь иначе нельзя прочесть книгу, данную Господом, “на рассвете доесть мамалыгу и допить молодое вино”. Липкину известна беда “забытых поэтов”, умевших находить и краски для описания закатов и рассветов, и, кроме того, “терпкость нежданных созвучий”, испытывавших “восторг рифмованья”: увы, у них не хватило ума стать необходимыми людям, и они просчитались. Почему же просчитались? Они запамятовали вот что: “Говорят, нужен разум в эдеме, но нужнее – на грешной земле”. Именно – на грешной! Стихи Семена Липкина мужественны (и это мы еще раз подчеркнем в конце статьи), мужественны – потому что не пытаются ни единой буквой, ни единым звуком идти против истины, не всегда (далеко не всегда!) приятной для нас. Обратите внимание на “Телефонную будку” и не подумайте, что здесь речь идет об обыкновенном “городском сумасшедшем”, который непрестанно и “с напряжением вертит диск автомата”. Это наподобие того сумасшедшего поэзия проламывается сквозь косность нашего окаянного бытия.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,

Битый час неизвестно кого вызывая,

То ли плачет он, то ли товарищей кличет,

То ли трется о трубку щетина седая.

Я слыхал, что безумец подобен поэту…

Для чего мы друг друга сейчас повторяем?

Опустить мы с тобою забыли монету,

Мы, приятель, не те номера набираем.

Еще более драматично это чувство выражено в “Комбинате глухонемых”, стихотворении очень предметном, ярком, где наличествует и живая соль знойных городских улиц, и морская даль, и звон трамвая, и мастерская, в которой склоняются над шитьем сорочек артельщики, – и всё ради того, чтобы задаться тем же самым проклятым вопросом:

Ничего она не слышит,

Бессловесная артель,

Лишь в окно сквозь сетку дышит

Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,

Я и ты, мой бедный стих,

Неужели мы попали

В комбинат глухонемых?

Но, к великому счастью, как мы уже говорили выше, поэзия Семена Липкина проникнута состраданием к ближнему – и не на словах, а на деле, в готовности сочувствовать, допустим, молодой женщине Марусе, у которой “случилось большое несчастье”, поскольку у нее взяли мужа: он в субботу немного подвыпил, потом ему пришлось везти врача, и он заехал к любовнице, застал ее с кабардинцем и в ту же ночь сгоряча поранил ее. Конечно, “дали срок и угнали”. Что остается Марусе? Известно – что: печалиться и любить, ненавидеть его и жалеть его. И это не просто пересказ, Липкин пересказов не признаёт; он воссоздает жизнь своей Маруси (она “в брезентовой куртке, в штанах”), воссоздает в строчках и строфах ее, ни на что не похожий, особый, мир:

Из окна у привода канатной дороги

Виден грейдерный путь, что над бездной повис.

В блеске солнца скользя, огибая отроги,

Вагонетки с породой спускаются вниз.

А уже после того как эта действительность создана, следуют строки, которые можно с уверенностью считать поэтическим кредо Липкина:

Пусть три тысячи двести над уровнем моря,

Пусть меня грузовик мимо бездны провез,

Всё равно нахожусь я на уровне горя,

На божественном уровне горя и слез.

Вот оно, отличительное свойство этого поэта, в чьих книгах – “усталый облик правды голой, не сознающей наготы” и отвергающей “хитроискуссную суету”, и вот оно, робкое, но оттого и трогательное желание:

О, если бы строки четыре

Я в завершительные дни

Так написал, чтоб в страшном мире

Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме

Сказал седым и молодым,

А те устами и сердцами

Их повторяли вслед за ним…

Действенность таких стихов заключается не только в их нравственной позиции писателя, но и в поражающей воображение новизне, в виртуозной импровизации, опирающейся на самые неожиданные, а именно липкинские детали бытия. Тут уж никак не приходится говорить о традиционности стиха в известном, смахивающем на упрек, смысле. Липкин следует одной традиции – традиции достигать первозданной свежести в каждой строке, раз за разом открывать и открывать мир. Вот он живописует старинную открытку:

Извозчики, каких уж нет на свете,

Кареты выстроили – цуг за цугом,

А сами собрались в одной карете,

Видать, смеялись друг над другом…

Картина эта поражает достоверностью, это кисть большого мастера. Но, показывая нам, читателям, город, где происходит действие, дома, улицы, где “я проживаю, но другой, но лучший, но слепо верящий в святыни”, Семен Липкин доказывает, что одних картин, как бы замечательны они ни были, мало, необходимо еще вскрытие сокровеннейших глубин души, обращенной к Всевышнему, и потому стихотворение кончается не столько проникновенными, сколько таинственными словами: “Там ни к чему умельца дар постыдный, и мне туда не шлют открыток”. Как доказано в “Беседе”, “умельца дар постыдный” вызывает порицание Бога: “Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, говори, почему ты лукавишь с собой?” Вот почему так важны здесь вопрос стихотворца и ответ на этот вопрос:

– Я словами играл и творил я слова,

И не в том ли повинна моя голова?

– Не слова ты творил, а себя ты творил,

Это Я каждым словом твоим говорил.

Мера истинности, справедливости, любви и добра у поэта одна – это Бог, кто бы не поклонялся Ему – православный, католик, иудей, буддист, мусульманин… Вот только две иллюстрации: “Одного лишь хочу я на свете – озариться небесным лицом, удаляясь под своды мечети, насладиться беседой с Творцом” (“Ночь в Бухаре”), “Тени заката сгустились в потемки, город родной превратился в обломки. Всё изменилось на нашей земле, резче морщины на Божьем челе” (“Морю”). Липкин смотрит на Всевышнего сердцем и глазами человека каждой нации, каждой конфессии. В “Двуединстве” это проявляется наиболее впечатляюще:

Нам в иероглифах внятна глаголица.

Каждый зачат в целомудренном лоне.

Каждый пусть Богу по-своему молится:

Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет католичество,

В Индии боги и ныне живые.

Русь воссияла, низвергнув язычество,

Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,

Путники в самом начале дороги.

Будем в мечети молчать с бодисатвами

И о Христе вспоминать в синагоге.

Кажется, это уникальный случай в литературе. Никто еще с такой художественной убедительностью не говорил, что все мы, “Отца единого дети, свеченье видим одно, и голуби на минарете об этом знают давно”. Но и тут Семен Липкин не кривит душой, не собираясь обходить стороной мотив “теней заката” и городских обломков.

В слишком кратких сообщеньях ТАССа

Слышу я возвышенную столь

Музыку безумья Комитаса

И камней базальтовую боль.

Если Бог обрек народ на муки,

Значит, Он с народом говорит,

И сливаются в беседе звуки –

Геноцид и Сумгаит.

Поэт напоминает, что рвы копали не “только нам” и не “только мы” полегли в карьерах, на нашем месте так легко оказаться любому, вот почему “Матерь Утоли Моя Печали не рыдала ль плачем всей земли?” Да, здесь мы слышим “столь возвышенную музыку” с ее “внезапно нахлынувшим понятьем Божества”. Вместе с тем эта возвышенность обеспечена прозой жизни, иллюстрировать которую в статье хочется без разбивки на строфы (из-за чего стих не утратит своей поэтичности): “Как тайны бытия счастливая разгадка, руины города печальные стоят. Ковыльные листы в парадных шелестят, оттуда холодом и трупом пахнет сладко”. Эти парадные – на уровне лучших кадров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини. А вот как мощно входят в наше воображение окраины Европы, “где на треснувшем глиняном блюде солонцовых просторов степных низкорослые молятся люди желтым куклам в лоскутьях цветных”. Липкин без видимых усилий соединяет несоединимое – и не потому, что так ему хочется, а потому, что такова реальность. Она вся именно так скроена, и поэзия первой откликается на эту ее особенность. К примеру, заходит разговор о Тянь-Шане: “Бьется бабочка в горле кумгана, спит на жердочке беркут седой” И вдруг… “И глядит на них Зигмунд Сметана, элегантный варшавский портной”. “Откуда он взялся, этот Зигмунд?” – думает читатель. Так уж распорядилась судьба: не исчезнув в золе Треблинки, он попал сюда, и здесь всё рельефно, достоверно до мельчайшей черточки: “День в пыли исчезает, как всадник, овцы тихо вбегают в закут, зябко прячет листы виноградник, и опресноки в юрте пекут. Точно так их пекли в Галилее, под навесом, вечерней порой… И стоит с сантиметром на шее элегантный варшавский портной”. Вот так же, вживую, мы видим праотца нашего Адама, которого Ева укорила: “Зачем это нужно, - вздохнула жена, - явленьям и тварям давать имена?” И Еву не так уж трудно понять. Если б можно было ограничиться лишь наименованием тени, льва, сна, соловья, воды, ветра, тростника… Но ограничиться, на беду, никак нельзя. “Всеобщая ночь приближалась к садам. “Вот смерть”, - не сказал, а подумал Адам. И только подумал, едва произнес, над Авелем Каин топор свой занес”. С липкинской поэзией, пожалуй, то же самое. Перед нами волею автора “многоярусный, многодостойный… поднимается к нему Гуниб” – земля Шамиля. “На вершине гранитных громад ныне праздно зияют бойницы, там виднеется зданье больницы, рядом школа, при ней интернат”. Ныне?! Нет, ныне “отсвет кровавый” не на одних лишь тополях, и бойницы праздно не зияют. Или вот такая история: “Писанье читает сапожник в серебряных круглых очках. А был он когда-то безбожник, служил в краснозвездных войсках…” Всё бы ничего, да кончается эта история сокрушительным взрывом: “О если бы, пусть задыхаясь, сказать этой ранней порой, что в жизни прекрасен лишь хаос, и в нем-то и ясность и строй”. Не обладая дерзостью подлинного художника, такого не напишешь. А как иначе выразить свою боль и боль близких тебе людей? Недавно у Семена Липкина вышла книга “Семь десятилетий”. Но мы не хотим называть ее итоговой. Даст Бог, будут у него еще книги, и мы их будем ждать.

РОСА

С.Гроссману

Не тревожьтесь: вы только березы.

Что же льете вы терпкие слезы?

Ты, сосна, так и будешь сосною.

Что ж ты плачешь слезой смоляною?

Травы милые, лес подмосковный,

Неужели вы тоже виновны?

Только дачники, сладко балдея,

К счастью слабой душой тяготея,

Не хотят огорчиться слезою

И зовут эти слезы — росою.

И проходят, веселые, мимо,

Забывая, что эти росинки —

Горлом хлынувший плач Освенцима,

Бесприютные слезы Треблинки.

1945

СЧАСТЛИВЕЦ

Я мог бы валяться в ложбине степной,

Завеянный прахом, засыпанный солью,

Мертвец, озаренный последнею болью,

Последней улыбкой, последней мечтой.

Но вот — я живу. Я снова с тобой,

Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы сгореть за кирпичной стеной

В какой-нибудь миром забытой Треблинке

И сделаться туком в бесплодном суглинке,

Иль смазочным маслом, иль просто золой.

Но вот — я живу. Я снова с тобой,

Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы вернуться в свой город родной,

Где пахнут акации туго и пряно,

Где все незнакомо, и горько, и странно.

Я мог бы... Но я не вернулся домой.

Я только живу. Я снова с тобой,

Я один из немногих счастливцев.

1945

ДОГОВОР

Если в воздухе пахло землею

Или рвался снаряд в вышине,

Договор между Богом и мною

Открывался мне в дымном огне.

И я шел нескончаемым адом,

Телом раб, но душой господин,

И хотя были тысячи рядом,

Я всегда оставался один.

1946

У ГРОБА

В окруженье траурных венков

Он лежал, уже не постигая

Ни цветов, ни медленных шагов,

И не плакала жена седая.

Только к тесу крышки гробовой

Ангелы угрюмо прикорнули,

Да оркестр трудился духовой,

И друзья томились в карауле.

Точно с первой горсточкой тепла

Робкого еще рукопожатья,

К мертвецу с букетом подошла

Женщина в потертом сером платье.

Скрылась, поглощенная толпой,

Что молчание хранила свято...

А была когда-то молодой

И любила мертвеца когда-то.

А какие он писал слова

Существу, поблекшему уныло,

Пусть узнает лишь его могила

Да припомнит изредка вдова...

Если верить мудрецам индийским,

Стану после смерти муравьем,

Глиняным кувшином, лунным диском,

Чей-то мыслью, чьим-то забытьем,

Но к чему мне новое понятье,

Если не увижу никогда

Вот такую, в старом, сером платье,

Что пришла к покойнику сюда.

1960

СОЛОВЕЙ ПОЕТ

Соловей поет за рекой лесной,

Он поет, — расстаются вдруг

То ли брат с сестрой, то ли муж с женой,

То ль с любовницей старый друг.

Поезда гудят на прямом бегу,

И кукушки дрожит ку-ку,

Дятлу хочется зашибить деньгу,

Постолярничать на суку,

Ранний пар встает над гнилой водой,

Над зеленой тайной болот.

Умирает наш соловей седой,

Умирая, поет, поет...

1960

У РУЧЬЯ

От платформы, от шума, от грубых гудков паровоза

В получасе ходьбы,

В тайнике у ручья уцелела случайно береза

От всеобщей судьбы.

Оттого ли, что корни пустила в неведомый глазу

Небольшой островок,

Но дыхание горя еще не ложилось ни разу

На блестящий листок.

Каждый лист ее счастлив, зеленый, веселый, певучий,

Кое-где золотой,

Только ветви ее, только белые ветви плакучи

И шумят над водой.

От нее, от блаженной, на вас не повеет участьем,

Ей недуг незнаком,

Только вся она светится полным, осмысленным счастьем,

Не отравленным злом.

Я, узнав, полюбил простодушное это величье,

Самобытный покой,

Этот сказочный свет и младенческое безразличье

К скучной скорби людской,

Этот взлет к небесам, этот рост белоствольный, могучий,

Чистоту, забытье...

Полюбил, а понять не сумел: отчего же плакучи

Ветви, ветви ее?

1946

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ

Мужа уводят, сына уводят

В царство глухое,

И на звериный рык переводят

Горе людское.

Обыски ночью — и ни слезинки,

Ни лихоманки

Возле окошка, возле кабинки,

Возле Лубянки.

Ей бы, разумной, — вольные речи,

Но издалече

Только могила с ней говорила,

Только могила.

Ей бы игрушки, ей бы подарки,

Всякие тряпки, —

Этой хохлушке, этой татарке,

Этой кацапке,

Но ей сказали: «Только могила,

Только могила!»

Все это было, все это было,

Да и не сплыло.

1960

ОЧЕВИДЕЦ

Ты понял, что распад сердец

Страшней, чем расщепленный атом,

Что невозможно наконец

Коснеть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,

Что нам нельзя остановиться,

Когда растет уже пророк

Из будничного очевидца.

1960

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,

Акулину Ивановну бьют.

Лупит внук, — не закончил он, внук,

Академию разных наук:

«Ты не смей меня, ведьма, сердить,

Ты мне опиум брось разводить!»

Тут и внука жена, и дружки,

На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:

«По решетке скучаешь, бандит?»

Через день пьем и мы невзначай

С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.

В тонкой ручечке блюдце дрожит.

На исходе десяток восьмой,

А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,

А душа — хороша, хороша!

«Нет, не Ванька, а я тут виной,

Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду

Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: «Беда,

Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,

А ведь плакал-то, плакал Христос».

1960

ДОБРО

Добро — болван, добро — икона,

Кровавый жертвенник земли,

Добро — тоска Лаокоона,

И смерть змеи, и жизнь змеи.

Добро — ведро на коромысле

И капля из того ведра,

Добро — в тревожно-жгучей мысли,

Что мало сделал ты добра.

19б0

ПО ВЕСЕННИМ ПОЛЯМ

Теплый свет, зимний хлам, снег с водой пополам,

Солнце-прачка склонилось над балкой-корытом.

Мы поедем с тобой по весенним полям,

По весенним полям, по весенним полям,

По дорогам размытым.

Наш конек седогривый по кличке Мизгирь

Так хорош, будто мчался на нем богатырь.

Дорогая, не холодно ль в старой телеге?

Узнаешь эту легкую русскую ширь,

Где прошли печенеги?

Удивительно чист — в проводах — небосклон.

Тягачи приближаются с разных сторон.

Грузовые машины в грязи заскучали.

Мы поедем с тобой в запредельный район,

Целиною печали.

Ты не думай о газовом смраде печей,

Об острожной тревоге таежных ночей, —

Хватит, хватит нам глухонемого раздумья!

Мы поедем в глубинку горячих речей,

В заповедник безумья.

Нашей совести жгучей целительный срам

Станет славой людской на судилище строгом.

Мы поедем с тобой по весенним полям,

По весенним полям, по весенним полям,

По размытым дорогам.

1960

КОМБИНАТ ГЛУХОНЕМЫХ

Даль морская, соль живая

Знойных улиц городских.

Звон трамвая. Мастерская —

Комбинат глухонемых.

Тот склонился над сорочкой,

Та устала от шитья,

И бежит машинной строчкой

Линия небытия.

Ничего она не слышит,

Бессловесная артель,

Лишь в окно сквозь сетку дышит

Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,

Я и ты, мой бедный стих,

Неужели мы попали

В комбинат глухонемых?

1960

РИСУНОК В ВАГОНЕ

Яснеют законы добра

В четвертом своем измеренье:

Не завтра, а наше вчера

Сегодня поймешь в озаренье.

У мальчика что-то в лице,

Чем с миром прошедшим он связан.

Себя не найдет он в отце,

Но тот уже в нем предуказан.

А поезд в движенье живом

Шумит, приближаясь к платформе:

Так мысль, чтобы стать существом,

Спешит к предназначенной форме.

1960

НА РЕАКТИВНОМ САМОЛЕТЕ

Сколько взяли мы разных Бастилии,

А настолько остались просты,

Что Творца своего поместили

Посреди неземной высоты.

И когда мы теперь умудренно

Пролагаем заоблачный след,

То-то радость: не видно патрона,

Никакого всевышнего нет!

Где же он, судия и хозяин?

Там ли, в капище зла и греха,

Где ликует и кается Каин,

Обнажая свои потроха?

Или в радостной келье святого,

Что гордится своей чистотой?

Или там, где немотствует слово,

Задыхаясь под жесткой пятой?

Или там, где рождаются люди,

Любят, чахнут и грезят в бреду —

В этом тусклом и будничном блуде,

В этом истинно райском саду!

1960

РИСУНОК В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

Не для того идет весна, чтоб заблудиться в соснах,

Чтоб между ними постелить роскошные ковры:

Кругом галактики горят растений светоносных,

Могучих полевых цветов планеты и миры.

В первоначальной чистоте туманности речные

Довавилонским словарем владеют до сих пор.

На этой средней полосе земли моей, России,

Я слышу трав и родников старинный разговор.

Поймите же, что каждый день становится началом

И нам сулит, как первый день, грядущую грозу!

В треухе, в роговых очках, в пальтишке обветшалом,

Сидит старик, сидит, пасет печальную козу.

1960

РИСУНОК НА ГРЕЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ

И дворик, и галерея

Увиты пыльным плющом.

Проститься бы поскорее —

О чем говорить, о чем?

Твой город в прежней одежде,

Но сам ты не прежний нахал,

Хотя и краснеет, как прежде,

Седая мадам Феофал.

А там, на площади, людно,

Таксисты дремлют в тени.

Отсюда попасть нетрудно

В Херсон, Измаил, Рени...

Зачем, неудачник, злишься?

Иль вспомнить уже не рад,

Какой была Василиса

Лет тридцать тому назад?

Прокрадывалась в сарайчик —

И дверь за собой на засов,

И лишь электрический зайчик

Выскакивал из пазов!

Угадывал ты, счастливый,

Чуть стыдный ее смешок,

А на губах торопливый

Горел, не стихал ожог.

Студентик в пору каникул,

Не ты ли еще вчера

В душе своей жалко чирикал

О смерти, о казни добра?

Как в омут потусторонний

Смотрел ты, робкий смутьян,

На жмеринковском перроне

В глаза безумных крестьян.

Вповалку они лежали,

Ни встать, ни уйти не могли,

Прошедших времен скрижали

Клеймили их: куркули.

Но дикость хохлатского неба,

Но звезд золотой запас,

Но дикая стоимость хлеба,

Но боль обезумевших глаз

Померкли пред этой искрой

Во мраке южных ночей,

Пред этой легкой и быстрой,

Безумной любовью твоей,

С веселой, готовой пухнуть

Смуглою наготой,

С тяжелой, готовой рухнуть

Греческой красотой.

1960

КОЛЮЧЕЕ КРУЖЕВО

Там, где вьется колючее кружево

То сосной, то кустом,

Там, где прах декабриста Бестужева,

Осененный крестом,

Там, где хвоя, сверкая и мучая,

Простодушно-страшна,

Где трава ая-ганга пахучая,

Как лаванда, нежна,

Там, где больно глазам от i-ияния

Неземной синевы,

Где буддийских божеств изваяния

Для бурята мертвы,

Где дрожит Селенга многоводная

Дрожью северных рек,

Где погасли и Воля Народная,

И эсер, и эсдек, —

Мы великим надгробия высечем,

Мы прославим святых,

Но что скажем бесчисленным тысячам

Всяких — добрых и злых?

И какая шаманская мистика

Успокоит сердца

Там, где жутко от каждого листика,

От полета птенца.

1961

ГОРОД-СПУТНИК

Считался он раньше секретным,

Тот город вблизи наших мест.

При встрече с приютом запретным

Спешили машины в объезд,

Но после двадцатого съезда

Не надобно больше объезда.

Я в очередь, нужную массам,

Встаю у нещедрых даров.

Мне парень, торгующий мясом,

Кричит: «Израилич, здоров!»

И вполоборота: «Эй, касса,

Учти, что кончается мясо!»

Мне нравится улиц теченье —

Средь сосен глубокий разрез,

Бесовское в башнях свеченье,

Асфальт, устремившийся в лес,

И запад, огнями багримый,

И тонкие, пестрые дымы.

Люблю толстопятых мужичек

И звонкую злость в голосах,

Люблю малокровных физичек

С евфратской печалью в глазах,

Люблю офицеров запаса —

Пьянчужек рабочего класса.

Слыхал я: под тяжестью сводов,

Под зеленью этой травы —

варталы, где много заводов,

Где сколько угодно жратвы,

Где лампы сияют монистом

Механикам и программистам...

Уйдем от назойливых басен!

Поверь, что не там, под землей,

А здесь этот город прекрасен —

Не плотской красой, а иной,

Не явью, хоть зримой, но мнимой,

А жизнью покуда незримой,

Незримой, еще не созрелой,

Себе непонятной самой,

И рабской, и робкой, и смелой,

И волей моей, и тюрьмой,

И цепью моей, и запястьем,

И мраком, и смрадом, и счастьем!

1961

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ

Там, где смыкаются забвенье

И торный прах людских дорог,

Обыденный, как вдохновенье,

Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепья

Отверженного иль жреца,

Ни язв, ни струпьев, ни отрепья,

А просто сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен,

Когда б умели различать

Прямую мощь избитых истин

И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали

Среди всемирной суеты

Его настойчивой печали

И сумасшедшей правоты.

1961

ЧАСТУШКА

С недородами, свадьбами, плачами

Да с ночными на скромных лугах,

Вековала деревня у Пачелмы

И в давнишних, и в ближних веках.

Перемучили, переиначили

Все, что жило, росло и цвело.

Уж людей до того раскулачили,

Что в кулак животы посвело.

И — бежать! Хоть ловили на станции,

Крестный-стрелочник прятал до звезд.

Слава Богу, живем не во Франции, —

За пять тысяч очухались верст.

Где в штанах ходят бабы таджицкие,

Где на троицу жухнет трава,

Обкибитились семьи мужицкие,

И записаны все их права.

И курносые и синеглазые

Собираются в день выходной,

И на дворике веточки Азии

Плачут вместе с частушкой хмельной.

1961

КНЯЗЬ

Потомок желтых чужеземцев

И Рюриковичей родня,

Он старые повадки земцев

Сберег до нынешнего дня.

Хром, как Тимур, стучит, как дятел,

Своим мужицким костылем.

Сам не заметил, как растратил

Наследство перед Октябрем.

Он ищет счастья в шуме сучьев,

В тепле парного молока.

Ему рукою машет Тютчев,

Кивает Дант издалека.

Он говорит: «Приди Мессия,

Скажи он мне: — Ты лучше всех! -

Я прогоню его: живые,

Мы все равны, а святость — грех».

Он мне звонит, когда в журнале

Читает новый перевод:

«Дружочек, сократить нельзя ли?

Не терпит истина длиннот!»

«Петр Павлович, приятным словом

Порадуйте меня!» — «А что,

Готов порадовать: я в новом, —

Вчера купили мне пальто.

Тепло, легко, — ну, легче пуха. —

Ты важен в нем, — сказал мне внук...»

И, в трубку засмеявшись глухо,

Беседу обрывает вдруг.

1961

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Когда деревья леденит мороз

И круг плывет, пылая над поляной,

Когда живое существо берез

Скрипит в своей темнице деревянной,

Когда на белом, пористом снегу

Еще белее солнца отблеск ранний, —

Мне кажется, что наконец могу

Стереть не мною созданные грани,

Что я не вправе без толку тускнеть

И сердце хитрой слабостью калечить,

Что преступленье — одеревенеть,

Когда возможно все очеловечить.

1961

ДОРОГА

Лежит в кювете грязный цыганенок,

А рядом с ним, косясь на свет машин,

Стоит курчавый, вежливый ягненок

И женственный, как молодой раввин.

Горячий, ясный вечер, и дорога,

И все цветы лесные с их пыльцой,

И ты внезапно открываешь Бога

В своем родстве с цыганом и овцой.

1961

ТАЙГА

Забытые закамские соборы,

Высокие закамские заборы

И брехи ссучившихся псов,

Из дерева, недоброго, как хищник,

Дома — один тюремщик, тот барышник

С промшенной узостью пазов.

В закусочных, в дыханье ветра шалом,

Здесь всюду пахнет вором и шакалом,

Здесь раскулаченных ковчег,

Здесь всюду пахнет лагерной похлебкой,

И кажется: кандальною заклепкой

Приклепан к смерти человек.

Есть что-то страшное в скороговорке,

Есть что-то милое в твоей махорке,

Чалдон, пропойца, острослов.

Я познакомился с твоим оскалом,

С больным, блестящим взглядом, с пятипалым

Огнем твоих лесных костров.

Мы едем в «газике» твоей тайгою,

Звериной, гнусной, топкою, грибною,

Где жуть берет от красоты,

Где колокольцы жеребят унылы,

Где странны безымянные могилы

И ладной выделки кресты.

Вдруг степь откроется, как на Кавказе,

Но вольность не живет в ее рассказе.

Здесь все четыре стороны —

Четыре севера, четыре зоны,

Четыре бездны, где гниют законы,

Четыре каторжных стены.

Мне кажется, надев свой рваный ватник,

Бредет фарцовщик или медвежатник —

Расконвоированный день,

А сверху небо, как глаза конвоя,

Грозит недвижной, жесткой синевою

Голодных русских деревень.

Бывал ли ты на месте оцепленья,

Где так робка сосны душа оленья,

Где «Дружба», круглая пила,

Отцов семейств, бродяг и душегубов

Сравняла, превратила в лесорубов

И на правеж в тайгу свела?

Давно ли по лесам забушевала

Повальная болезнь лесоповала?

Давно ли топора удар

Слывет высокой мудрости мудрее,

И валятся деревья, как евреи,

А каждый ров — как Бабий Яр?

Ты видел ли палаческое дело?

Как лиственницы радостное тело

Срубив, заставили упасть?

Ты видел ли, как гордо гибнут пихты?

Скажи мне — так же, как они, затих ты,

Убийц не снизойдя проклясть?

Ты видел ли движенье самосплава —

Растения поруганное право?

Враждуем с племенем лесным,

Чтоб делать книжки? Лагерные вышки?

Газовням, что ли, надобны дровишки?

Зачем деревья мы казним?

Зато и мстят они безумной власти!

Мы из-за них распались на две части,

И вора охраняет вор.

Нам, жалкому сообществу страданья,

Ты скоро ль скажешь слово оправданья,

Тайга, зеленый прокурор?

1962

СУЯЗОВ

Баллада

Суязову сказано: «Сделай доклад»,—

А волость глухая, крестьяне галдят.

В газетах тревога: подходит Колчак,

И рядышком где-то бандитский очаг.

Суязов напорист, Суязов горяч,

Суязову нравится жгучий первач.

Собрал мужиков, чтобы сделать доклад,

Но смотрит — одни лишь бандиты сидят.

Бандиты в лаптях, в армяках, в зипунах

Двоятся в глазах и троятся в глазах!

Он выхватил свой полномочный наган,

Убил четырех бородатых крестьян.

К Суязову вызвали сразу врача,—

Ударил в очкарика дух первача.

В те годы своих не сажали в тюрьму.

Газеты читать запретили ему:

Видать, впечатлителен парень весьма,

От разного чтенья сойдет он с ума...

Прошло, протекло сорок сказочных лет.

Суязов с тех пор не читает газет.

На пенсию выйдя, устав от трудов,

Суязов гуляет у Чистых прудов.

1962

ЛЕЗГИНКА

Пир, предусмотренный заранее,

Идет порядком неизменным.

В селенье выехав, компания

Весельем завершает пленум.

Пальто в автобусе оставили,

Расположились за столами.

Уже глаголами прославили

То, что прославлено делами.

Уже друг друга обессмертили

В заздравных тостах эти люди.

Уже и мяса нет на вертеле,

А новое несут на блюде.

Уже, звеня, как жало узкое,

Доходит музыка до кожи.

На круг выходит гостья русская,

Вина грузинского моложе.

Простясь на миг с манерой бальною,

С разгульной жизнью в поединке,

Она ракетою глобальною

Как бы взвивается в лезгинке.

Она танцует, как бы соткана

Из тех причин, что под вагоны

Толкали мальчика Красоткина

Судьбы испытывать законы.

Танцует с вызовом мальчишечьим,

Откидываясь, пригибаясь,

И сразу двум, за нею вышедшим,

Но их не видя, улыбаясь.

Как будто хочет этой пляскою

Неведомое нам поведать

И вместе с музыкой кавказскою

Начало бытия изведать.

И все нарочное, порочное

Исчезло или позабыто,

А настоящее и прочное

Для нас и для нее раскрыто.

И на движенья грациозные

Приезжей, тонкой и прелестной,

Глядят красавицы колхозные,

Притихший сад породы местной.

1962

СТАРОСТЬ

В привокзальном чахлом скверике,

В ожидании дороги,

Открывать опять Америки,

Подводить опять итоги,

С молодым восторгом каяться,

Удивленно узнавая,

Что тебя еще касается

Всей земли печаль живая,

И дышать свободой внутренней

Тем жадней и тем поспешней,

Чем сильнее холод утренний —

Той, безмолвной, вечной, внешней.

1962

ДАО

Цепи чувств и страстей разорви,

Да не будет желанья в крови,

Уподобь свое тело стволу,

Преврати свое сердце в золу,

Но чтоб не было сока в стволе,

Но чтоб не было искры в золе,

Позабудь этот мир, этот путь,

И себя самого позабудь.

1962

ТЕНИ

Люди разных наций и ремесел

Стали утонченней и умней

С той поры, как жребий их забросил

В парадиз, в Элизиум теней.

Тихий сонм бесплотных, беспартийных,

Тени, тени с головы до пят,

О сонетах, фугах и картинах

И о прочих штуках говорят.

Этот умер от плохого брака,

Тот — когда повел на битву Щорс,

Та скончалась молодой от рака,

Тот в тайге в сороковом замерз...

Притворяются или забыли?

Все забыли, кроме ерунды,

Тоже ставшей тенью чудной были,

Видимостью хлеба и воды.

А один и впрямь забыл былое,

И себя забыл. Но кем он был?

Брахманом ли в зарослях алоэ?

На Руси родился и любил?

Он привык летать в дурное место,

Где грешат и явно, и тайком,

Где хозяйка утром ставит тесто,

Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают, и доносят,

И поют, и плачут, и казнят,

У людей прощения не просят,

А у Бога — часто невпопад...

Он глаза, как близорукий, щурит,

Силясь вспомнить некий давний день,

И, своих чураясь, жадно курит

Папиросы призрачную тень.

1962

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,

Загоняя закат за курган,

И тяжелую тащит телегу

Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?

Это римские речи звучат.

Сотворили-то их каторжане,

А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,

И не стало победных святынь,

Только ветер днестровских раздолий

Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,

Со словесной порвав чистотой,

Сочиняется вольно и дико

В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,

За окурок от чьих-то щедрот

Представителям каторжной банды

Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,

Гениальный болтун-чародей,

О бессмысленном апартеиде

В резервации воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,

О грядущем своем далеке?

Будут изданы речи и песни

На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,

И недаром теперь мне дано

На рассвете доесть мамалыгу

И допить молодое вино.

1962

ЗАБЫТЫЕ ПОЭТЫ

Я читаю забытых поэтов.

Почему же забыты они?

Разве краски закатов, рассветов

Ярче пишутся в новые дни?

Разве строки составлены лучше

И пронзительней их череда?

Разве терпкость нежданных созвучий

Неизвестна была им тогда?

Было все: и восторг рифмованья,

И летучая живость письма,

И к живым, и к усопшим взыванья,—

Только не было, братцы, ума.

Я уйду вместе с ними, со всеми,

С кем в одном находился числе...

Говорят, нужен разум в эдеме,

Но нужнее — на грешной земле.

1963

ЛУННЫЙ СВЕТ

Городские парнишки со щупами

Ищут спрятанный хлеб допоздна,

И блестит над степными халупами,

Как турецкая сабля, луна.

Озаряет семейства крестьянские:

Их отправят в Котовск через час,

А оттуда в места казахстанские:

Ликвидируют, значит, как класс.

Будет в красных теплушках бессонница,

Будут плакать, что правда крива...

То гордится под ветром, то клонится

Аж до самого моря трава.

Стерегут эту немощь упорную —

Приумолкший угрюмый народ.

Если девушка хочет в уборную,

Вслед за нею конвойный идет.

Дверцу надо держать приоткрытою:

Не сбежишь, если вся на виду...

Помню степь, лунным светом облитую,

И глухую людскую беду.

Я встречаю в Одессе знакомого.

Он теперь вне игры, не у дел.

Не избег он удела знакомого,

Восемнадцать своих отсидел.

Вспоминает ли, как раскулачивал?

Как со щупом искал он зерно?

Ветерок, что траву разворачивал?

Лунный свет, что не светит давно?

1963

ГЕОЛОГ

Листья свесились дряхло

Над водой, над судьбой.

В павильоне запахло

Шашлыком и шурпой.

В тюбетейке линялой,

Без рубашки, в пальто,

Он с улыбкой усталой

Взял два раза по сто.

Свой шатер разбивавший

Там, где смерч и буран,

Наконец отыскавший

Этот самый уран,—

Он сорвался, геолог,

У него, брат, запой...

День безветренный долог

И наполнен толпой.

Наважденье больное —

Чудо русской толпы

В сказке пыли и зноя,

Шашлыка и шурпы!

В сорок лет он так молод,

Беден, робок и прост,

Словно трепет и холод

Горных рек, нищих звезд.

1963

ОБЕЗЬЯННИК

Когда, забыв начальных дней понятье

И разум заповедных книг,

Разбойное и ловчее занятье

Наш предок нехотя постиг,

Когда утратил право домочадца

На сонмы звезд, на небеса,

И начали неспешно превращаться

Поля и цветники в леса,—

Неравномерным было одичанье:

Вон там не вывелся букварь,

А там из ясной речи впал в мычанье

Еще не зверь, уже дикарь,

А там, где шел распад всего быстрее,

Где был активнее уран,

Властители, красавцы, грамотеи

Потомством стали обезьян.

Еще я не нуждаюсь в длинных лапах,

Но в обезьянник я вхожу,

И, чувствуя азотно-кислый запах,

Несчастным выродкам твержу:

«Пред вами — царства Божьего обломки,

Развалины блаженных лет.

Мы, более счастливые потомки,

Идем во тьму за вами вслед».

1963

РОЖДЕСТВО

В том стандартном поселке,

Где троллейбус кончает маршрут,

В честь рождественской елки

Пляшут, пьют и поют.

В доме — племя уборщиц,

Судомоек и нянь из больниц,

Матерщинниц и спорщиц,

Работяг и блудниц.

Не ленивы как будто,

Не бегут от шитья и мытья,

Но у них почему-то

Не бытуют мужья.

У красивой Васёны

Настроенье гулять и гулять.

Аппарат самогонный

Поработал на ять.

В деревенских частушках

Есть и воля, и хмель, и метель.

В разноцветных игрушках

Призадумалась ель.

Сын смеется: «Маманя,

Ты не видишь, что рюмка пуста!»

И, глаза ей туманя,

Набегает мечта.

А на небе сыночка

В колыбели качает луна,

Словно мать-одиночка,

Ожиданья полна.

1963

МОЛЧАЩИЕ

Ты прав, конечно. Чем печаль печальней,

Тем молчаливей. Потому-то лес

Нам кажется большой исповедальней,

Чуждающейся выспренних словес.

Есть у деревьев, лиственных и хвойных,

Бесчисленные способы страдать

И нет ни одного, чтоб передать

Свое отчаянье... Мы, в наших войнах

И днях затишья, умножаем чад

Речей, ругательств, жалоб и смятений,

Живя среди чувствительных растений,

Кричим и плачем... А они молчат.

1963

ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Ни вывесок не надо, ни фамилий.

Я все без всяких надписей пойму.

Мне камни говорят: «Они здесь жили,

И плач о них не нужен никому».

А жили, оказалось, по соседству

С епископским готическим двором,

И даже с ключарем — святым Петром,

И были близки нищему шляхетству,

И пан Исус, в потертом кунтуше,

Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто

Курчавых нет и длинноносых нет.

И лишь в подворье университета,

Под аркой, где распластан скудный свет,

Где склад конторской мебели,— нежданно

Я вижу соплеменников моих,

Недвижных, но оставшихся в живых,

Изваянных Марию, Иоанна, Иосифа...

И слышит древний двор

Наш будничный, житейский разговор.

1963

ЗИМНЕЕ УТРО

А кто мне солнце в дар принес,

И леса темную дугу,

И тени черные берез

На бледно-золотом снегу?

Они, быть может, без меня

Существовать могли бы врозь,—

И лес, и снег, и солнце дня,

Что на опушке родилось,

Но их мой взгляд соединил,

Мой разум дал им имена

И той всеобщностью сроднил,

Что жизнью кем-то названа.

1964

ШЕЛКОВИЦА

Как только в городской тиши

Ко мне придет полубессонница,

Ночная жизнь моей души,

Как поезд, постепенно тронется.

И в полусне и в полумгле

Я жду, что поезд остановится

На том дворе, на той земле,

Где у окна росла шелковица.

Себя, быть может, обелю,

Когда я объясню старением,

Что это дерево люблю

Лишь с детским, южным ударением.

Иные я узнал дворы,

Сады, и площади, и пагоды,

Но до сих пор во рту остры

И пыльно-терпки эти ягоды.

И злоба отошедших дней,

Их споры, их разноголосица,

Еще больней, еще родней

Ко мне — в окно мое доносится.

Назад, к началу, к той глуши,

Где грозы будущего копятся,

Ночная жизнь моей души

Безостановочно торопится.

Мы связаны на всем пути,

Как связаны слова пословицы,

И никуда мне не уйти

От запылившейся шелковицы.

1965

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

В центре города, где назначаются встречи,

Где спускаются улицы к морю покато,

В серой будке звонит городской сумасшедший,

С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,

Битый час неизвестно кого вызывая,

То ли плачет он, то ли товарищей кличет,

То ли трется о трубку щетина седая.

Я слыхал, что безумец подобен поэту...

Для чего мы друг друга сейчас повторяем?

Опустить мы с тобою забыли монету,

Мы, приятель, не те номера набираем.

1963

У МОРЯ

Шумели волны под огнем маячным,

Я слушал их, и мне морской прибой

Казался однозвучным, однозначным:

Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный,

Опять стою у моря, и опять

Со мною разговаривают волны,

И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки,

Есть волны-злыдни, волны-колдуны.

Заклятьями сменяются заплачки

И бранью — стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки,

Чья робость вдруг становится дерзка,

Есть волны — круглобедрые торговки,

Торгующие кипенью с лотка.

Одни трепещут бегло и воздушно,

Другие — тугодумные умы...

Природа не бывает равнодушна,

Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа — переводческая калька:

Мы подлинник, а копия она.

В былые дни была иною галька

И по-иному думала волна.

1965

АРАРАТ

Когда с воздушного он спрыгнул корабля,

Потом обретшего название ковчега,

На почву жесткую по имени Земля,

И стал приискивать местечко для ночлега,

Внезапно понял он, что перед ним гора.

С вечерней синевой она соприкасалась,

И так была легка, уступчива, щедра,

Что сразу облаком и воздухом казалась.

Отец троих детей, он был еще не стар,

Еще нездешними наполнен голосами.

Удачливый беглец с планеты бедной Ар,

На гору он смотрел печальными глазами.

Там, на планете Ар, еще вчера, вчера

Такие ж горные вершины возвышались,

Как небожители, что жаждали добра,

Но к людям подойти вплотную не решались.

Все уничтожено мертвящею грозой

Тотальною!.. А здесь три девки с диким взглядом

К трем сыновьям пришли с неведомой лозой:

Ученый Хам назвал растенье виноградом.

А наверху олень и две его жены,

Бестрепетно блестя ветвистыми рогами,

Смотрели на него с отвесной вышины,

Как бы союзника ища в борьбе с врагами,

Как бы в предвиденье, что глубже и живей

Мир поразят печаль, смятение и мука,

Что станет сей корабль прообразом церквей,

Что будут кланяться ему стрелки из лука...

Отцу противен был детей звериный срам,

И словно к ангелам, невинным и крылатым,

Он взоры обратил к возвышенным холмам,

И в честь планеты Ар назвал он Араратом

Вершину чистую... А стойбище вдали

Дышало дикостью и первобытным зноем.

Три сына, повалив трех дочерей земли,

Смеялись заодно с землей над ним, над Ноем.

1965

ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА

Ереванская роза

Мерным слогом воркует,

Гармонически плачет навзрыд.

Ереванская проза

Мастерит, и торгует,

И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —

Вздох и целую фразу —

Понимаешь: настолько проста.

Ереванскую прозу

Понимаешь не сразу,

Потому, что во всем разлита —

В старике, прищемившем

Левантийские четки

Там, где брызги фонтана летят,

В малыше, устремившем

Свой пытливый и кроткий,

Умудренный страданием взгляд.

Будто знался он с теми,

Чья душа негасима,

Кто в далеком исчез далеке,

Будто где-то в эдеме

Он встречал серафима

С ереванскою розой в руке.

1965

ЧЕШСКИЙ ЛЕС

Готический, фольклорный чешский лес,

Где чистые, пристойные тропинки

Как бы ведут нас в детские картинки,

В мануфактуры сказочных чудес.

Не зелень, а зеленое убранство,

И в птичьих голосах так высока

Холодная немецкая тоска,

И свищет грусть беспечного славянства.

Мне кажется, что разрослись кусты,

О благоденствии людском заботясь,

И все листы — как тысячи гипотез

И тысячи свершений красоты.

Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный,

И бабка в прорезиненных штанах

В своем лесу — как в четырех стенах...

Пан доктор им сказал: «Грибы полезны».

Листву сомкнули древние стволы,

Но расступился мрак — и заблестели

Полупустые летние отели

И белые скамейки и столы.

А там, где ниже лиственные своды,

Где цепко, словно миф, живет трава,

Мне виден памятник. На нем слова:

«От граждан украшателю природы».

Шоссе — я издали его узнал

Сквозь стены буков — смотрит в их проломы.

«Да, не тайга»,— заметил мой знакомый

Из санатория «Империал».

Веками украшали мы природу

Свою — да и всего, что есть вокруг,

Но стоит с колеи упорной вдруг

Сойти десятилетью или году,

Успех моторизованной орды,—

И чудный край становится тайгою,

Травой уничтожаются глухою

Возделанные нивы и сады,

И там, где предлагали продавщицы

Пластмассовых оленей, где отель

Белел в листве, рычит, как зверь, метель

И спят в логах брюхатые волчицы.

1966

ПУСТОТА

Мы знаем, что судьба просеет

Живущее сквозь решето,

Но жалок тот, кто сожалеет,

Что превращается в ничто.

Не стал ничтожным ни единый,

Хотя пустеют все места:

Затем и делают кувшины,

Чтобы была в них пустота.

1966

ПРИТЧА ОБ ОСЛЕ

Подражание немецкому

Осел идет вперед, повозку тащит,

Воображая,

Что он достигнет неба, где обрящет

Блаженство рая,

Где все ослы избавятся от тягот

И мордобоя,

Где львы и волки с ними рядом лягут

У водопоя.

И было так: один режим сменялся

Другим режимом,

Но свод небес, как прежде, оставался

Недостижимым.

Осел с поклажей двигался устало,

Но постепенно

Его питать в дороге перестало

Надежды сено.

Тогда, чтоб не свалил страдальца голод,

Ему сказали,

Что не на небе,— на земле тот город,

Где нет печали,

Где нет нужды, просгоры многотравны

И благовонны,

Где нет бича, все твари равноправны,

Добры законы.

Осел поверил,— с горя, с перепугу

Не понимая,

Что он все время движется по кругу,

И боль немая

Ему не открывала правды жесткой:

«Безумной целью

Ты одержим. Плетешься не с повозкой,

А с каруселью.

На ярмарке на ней кружились боги,

Ушли отселе

И позабыли, разумом убоги,

О карусели».

И вот осел все вертится по кругу,

Воображая,

Что движется к сияющему лугу,

К блаженству рая.

1965

ДВЕ ЕЛИ

В лесу, где сено косят зимники,

Где ведомственный детский сад

Шумит впопад и невпопад,

Как схиму скинувшие схимники,

Две ели на холме стоят.

Одна мне кажется угрюмее

И неуверенней в себе.

В ее игольчатой резьбе

Трепещет светлое безумие,

Как тихий каганец в избе.

Другая, если к ней притащатся

Лягушка или муравей,

Внезапно станет веселей.

Певунья, нянюшка, рассказчица,

Сдается мне, погибли в ней.

Когда же мысль сосредоточится

На главном, истинном, живом,—

Они ко мне всем существом

Потянутся, и так мне хочется

И думать, и молчать втроем.

1966

ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА

Подражание Саади

Звонков заливистых тревога заныла слишком рано,—

Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,

А я кричу, и крик безумца — столп огненный в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает рана,—

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова?

А впрочем, если скажет слово, она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки ее обмана?

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая,

Про то, как с телом расстается душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью!

Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и лживая — желанна, и разве это странно?

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

1966

ПРОИСШЕСТВИЕ

От надоедливой поделки

Глаза случайно оторвав,

Я встретился с глазами белки,

От зноя смуглой, как зуав.

Зачем же бронзовое тельце

Затрепетало, устрашась?

Ужель она во мне, в умельце,

Врага увидела сейчас?

Вот прыгнула, легко и ловко

Воздушный воздвигая мост.

Исчезла узкая головка

И щегольской, но бедный хвост.

Я ждал ее — и я дождался,

Мы с нею свиделись опять.

В ней некий трепет утверждался,

Мешал ей жить, мешал дышать.

Как бы хотел отнять способность

Взвиваться со ствола на ствол,

И эту горькую подробность

В зрачках застывших я прочел.

Два дня со мной играла в прятки,

А утром, мимо проходя,

Сосед ее увидел в кадке,

Наполненной водой дождя.

Так умереть, так неумело

Таить и обнажить следы...

И только шкурка покраснела

От ржавой дождевой воды.

1966

У МАГАЗИНА

Квартал на дальнем западе столицы,

Где с деревенским щебетаньем птицы

На вывеску садятся торопливо,

Заметив, что вернулись продавщицы

С обеденного перерыва.

В тени, у обувного магазина,—

Свиданье: грустный, пожилой мужчина

С букетиками ландышей в газете

И та, кто виновато и невинно

Сияет в летнем, жгучем свете.

О робость красоты сорокалетней,

Тяжелый, жаркий блеск лазури летней,

И вечный торг, и скудные обновы,

О торжество над бытом и над сплетней

Прасущества, первоосновы!

1967

Еще дыханье суеты

Тебя в то утро не коснулось,

Еще от сна ты не очнулась,

Когда глаза открыла ты —

С таким провидящим блистаньем,

С таким забвением тревог,

Как будто замечтался

Бог Над незнакомым мирозданьем.

Склонясь, я над тобой стою

И, тем блистанием палимый,

Вопрос, ликуя, задаю: —

Какие новости в раю?

Что пели ночью серафимы?

1967

ЛЮБОВЬ

Нас делает гончар; подобны мы сосуду...

Кабир

Из глины создал женщину гончар.

Все части оказались соразмерны.

Глядела глина карим взглядом серны,

Но этот взгляд умельца огорчал:

Был дик и тускл его звериный трепет.

И ярость охватила гончара:

Ужели и сегодня, как вчера,

Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство

Чело и шея, руки, ноги, груди,

Но сущности не видел он в сосуде,

А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной

Свое отчаянье в ее уста,

Как бы страшась, чтоб эта пустота

Не стала пустотою обоюдной.

Тогда наполнил глину странный свет,

Но чем он был? Сиянием страданья?

Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,

Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,

И он упал с пылающим лицом.

Не он,—она была его творцом,

И душу он обрел,— ее творенье.

1967

НОЧИ В ЛЕСУ

В этом лесу запрещается рубка.

Днем тишина по-крестьянски важна.

Здесь невозможна была б душегубка.

Кажется,— здесь неизвестна война.

Но по ночам разгораются страсти.

Сбросив личину смиренного дня,

Сосны стоят, как военные части,

Ели враждуют, не зная меня.

Я же хочу в этот лес-заповедник,

Где глубока заснеженная падь,

Не как идущий в народ проповедник,

А как земляк-сотоварищ вступать.

Словно знаток всех имен я и отчеств,

Словно живут средь соседей лесных

Гордые ночи моих одиночеств,

Робкие ночи пророчеств моих.

1967

В КАФЕ

Оркестрик играл неумело,

Плыла папиросная мгла,

И сдавленным голосом пела,

Волнуясь и плача, пила.

Не та ли пила, что от века,

Насытившись мясом ствола,

Сближала очаг с лесосекой,

Несла откровенье тепла?

Не та ли пила, что узнала

Тайги безграничную власть,

И повести лесоповала,

И гнуса, гудящего всласть?

Да что там, нужны ли вопросы?

Остались лишь мы на земле

Да тот музыкант длинноносый,

Что водит смычком по пиле.

1967

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе

Иль отчаянье воли у вьючных,

Так загадочней нет в словаре

Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно — и ему лишь дано

Обуздать полновластно различья.

С ночью день сочетает оно,

Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,

В этом И — наш союз и подспорье...

Я узнал: в азиатском заморье

Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,

Будни детства, надела, двора,

Неприятие лжи и понятье

Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость

Человеческой нашей семьи,—

Все вместилось и мощно сроднилось

В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне

Приближается мать к алтарю,

Это я,— тем сильней и всемирной,—

Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемеет,

И я знаю: сойдет с колеи,

Человечество быть не сумеет

Без народа по имени И.

1967

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,

Где ночь бессонна, как тюрьма,

Трубой канализационной,

Среди помоев и дерьма,

По всем немецким, и советским,

И польским, и иным путям,

По всем печам, по всем мертвецким,

По всем страстям, по всем смертям,-

Я шел. И грозен и духовен

Впервые Бог открылся мне,

Пылая пламенем газовен

В неопалимой купине.

1967

ПАМЯТНОЕ МЕСТО

Маляр, баварец белокурый,

В окне открытом красит рамы,

И веет от его фигуры

Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи

Остыли прочно и сурово.

Грядущих зол они предтечи

Иль знаки мертвого былого?

Слежу я за спокойной кистью

И воздух осени вдыхаю,

И кружатся в смятенье листья

Над бывшим лагерем Дахау.

1967

ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД

На память мне пришло невольно

Блокады черное кольцо,

Едва в огнях открылось Кельна

Перемещенное лицо.

Скажи, когда оно сместилось?

Очеловечилось когда?

И все ли заживо простилось

До срока Страшного суда?

Отстроился разбитый город,

И, стыд стараясь утаить,

Он просит нас возмездья голод

Едой забвенья утолить.

Но я подумал при отъезде

С каким-то чувством молодым,

Что только жизнь и есть возмездье,

А смерть есть ужас перед ним.

1967

ЗОЛА

Я был остывшею золой

Без мысли, облика и речи,

Но вышел я на путь земной

Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв

И прежней смерти не оплакав,

Я шел среди баварских трав

И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли

«Фольксвагены» и «мерседесы»,

А я шептал: «Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?»

1967

ЖИВОЙ

Кто мы? Кочевники. Стойбище -

Эти надгробья вокруг.

На Троекуровском кладбище

Спит мой единственный друг.

Над ним, на зеленом просторе,

Как за городом — корпуса,

Возводятся радость и горе,

Которые, с нелюдью в споре,

Творил он из тысяч историй,

И снять не успел он леса,

Словно греховность от святости

Смертью своей отделив,

Спит он в земле русской кротости,

Сам, как земля, терпелив.

И слово, творенья основа,

Опять поднялось над листвой,

Грядущее жаждет былого,

Чтоб снова им стать, ибо снова

Живое живет для живого,

Для смерти живет неживой.

1967

ПОДРАЖАНИЕ МИЛЬТОНУ

Я — начало рассказа

И проказа племен.

Адским пламенем газа

Я в печи обожжен.

Я — господняя бирка

У земли на руке,

Арестантская стирка

В запредельной реке.

Я — безумного сердца

Чистота и тщета.

Я — восторг страстотерпца,

Я — молитва шута.

1967

КОЧЕВНИКИ

Разбранил небожителей гром-богохульник,

Облака поплыли голова к голове,

А внизу, одинокий, ни с кем не в родстве,

Загорелся багульник, забайкальский багульник

Синим с пурпуром пламенем вспыхнул в траве.

Говорят мне таежные свежие травы:

«Мы, кочевников племя, пойдем сквозь года

Неизвестно когда, неизвестно куда.

Ничего нам не надо, ни богатства, ни славы,

Это мудрость — уйти, не оставив следа.

Полиняет игольчатый мех на деревьях.

Кто расскажет насельникам дикой земли,

Что и мы здесь когда-то недолго росли?

Мы — кочевников племя. Кто же вспомнит в кочевьях,

Что багульника пепел рассыпан вдали?»

1967

УРОЧИЩЕ

Там, где жесткая Сибирь

Очарована нирваной,

Есть буддийский монастырь

Оловянно-деревянный.

Кто живет на том дворе,

И какие слышат клятвы

И молитвы на заре

Маленькие бодисатвы?

Там живут среди живых

Скорбно мыслящие будды,

И сжимаются у них

Коронарные сосуды.

Что им будущего храм?

Что им пыльный хлам былого?

Жаль им только старых лам,

Растерявших мысль и слово.

И на небе мысли нет:

Там, с безумьем оробелым,

Черный цвет и серый цвет

Движутся на битву с белым.

Не вникают старики

В эти бренные тревоги,

И тускнеют от тоски

Металлические боги.

1967

СВИРЕЛЬ ПАСТУХА

В горах, где под покровом снега

Сокрыты, может быть, следы

Сюда приставшего ковчега,

Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины

Гнездовье допотопных птиц,—

Есть электронные машины

И ускорители частиц.

А ниже, где окаменели

Преданья, где хребты молчат,

Пастух играет на свирели,

Как много тысяч лет назад.

Познавшие законы квантов

И с новым связанные днем,

Скажи, глазами ли гигантов

Теперь на мир смотреть начнем?

Напевом нежным и горячим

Потрясены верхи громад,

И мы с пастушьей дудкой плачем,

Как много тысяч лет назад.

19б7

РАЗМЫШЛЕНИЯ В СПЛИТЕ

Печальны одичавшие оливы,

А пальмы, как паломники, безмолвны,

И медленно свои взметают волны

Далмации корсарские заливы.

В проулочках — дыханье океана,

Туристок ошалелых мини-юбки,

И реют благовещенья голубки

Над мавзолеем Диоклетиана.

Но так же, как на площади старинной,

Видны и в небе связи временные,

И спутников мы слышим позывные

Сквозь воркованье стаи голубиной.

Давно ли в памяти живет совместность

Костра — с открытьем, с подвигом — расстрела,

С немудрою лисой — лозы незрелой?

Давно ль со словом бьется бессловесность?

Давно ли римлянин грустил державно?

Давно ль пришли авары и хорваты?

Мы поняли — и опытом богаты,

И горечью,— что родились недавно.

Мы чудно молоды и простодушны.

Хотя былого страсти много значат,—

День человечества едва лишь начат,

А впереди синеет путь воздушный.

1968

РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ

Мечеть в Сараево, где стрелки на часах

Магометанское показывают время,

Где птицы тюркские — в славянских голосах,

Где Бог обозначает племя,

Где ангелы грустят на разных небесах.

Улыбка юная монаха-босняка

И феска плоская печального сефарда.

Народы сдвинулись, как скалы и века,

И серафимский запах нарда

Волна Авзонии несет издалека.

Одежда, говоры, базары и дворы

Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,

Столпотворения последние костры.

Иль не един разноплеменный

Сей мир, и все его двуногие миры?

На узкой улице прочел я след ноги

Увековеченный,— и понял страшный принцип

Столетья нашего, я услыхал шаги

И выстрел твой, Гаврила Принцип,

Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,

Чернорубашечный поход на Рим насытил

Ты кровью собственной, раскол марксистских школ

Ты возвестил, ты предвосхитил

Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,

Камлание жреца — предвиденья замена,

Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,

Что мы вернулись в род, в колено,

Сменили стойбищем сообщество людей...

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,

В нерусском городе. Какая в ней тревога!

Вот милицейские машины за углом,

Их много, даже слишком много,

И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг

Толпы на площади, но почему-то снова

К ней возвращаются. Не силу, а недуг

Мятежное рождает слово,

И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1968

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДОМА РЕМБРАНДТА

Н.М.Любимову

I. ПРИГОРОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Деревья движутся вслепую

Из мрака на зеленый свет,

И я внимательно рисую

Их групповой портрет.

Опасливых провинциалов,

Тревожит их, как трудный сон,

Новозастроенных кварталов

Огни, стекло, бетон.

Как человеческие руки,

Их ветви в темноте густой

Свидетельствуют о разлуке

С восторгом и мечтой.

Сперва казалось им побочным

Их отреченье от надежд,

Их приобщенье к правомочным

Недвижностям невежд.

Зачем на них смотрю я с болью

И сострадаю все живей

Ожесточенному безволью

Опущенных ветвей?

2. УЛИЦА У КАНАЛА

«Импорт-экспорт». «Врач». «Ван Гутен». «Ткани».

«Амстердамско-Роттердамский банк».

И среди фамилий и названий —

Буквы на дверях: «Дом Анны Франк».

Крепок дом и комнаты неплохи.

Снимки отблиставших кинозвезд.

Апокалипсис моей эпохи,

Как таблица умноженья, прост.

Звезды на стене, а ночь беззвездна

И не смеет заглянуть сюда.

Доченька, уснуть еще не поздно,

Чтобы не проснуться никогда.

Увядает в роще елисейской

Дерево познанья и добра,

А на почве низменной, житейской,

Начинается его пора.

Нелегко свести с концом начало.

Жизнь есть жизнь и деньги любят счет.

Вдоль дверей течет вода канала.

Знает ли, куда она течет?

3. ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ

Как римляне времен упадка,

Еще не подводя итоги,

Деревья увядают сладко,

И признаки правопорядка —

Их красно-золотые тоги.

Еще не знают, что недуга

Свидетельство — листвы багрянец,

Что скоро их повалит вьюга,

Что в пламя, обвязавши туго,

Их бросит кельт или германец.

Не ведают, что сами пчелы

Свой мед бессильно обесценят,

Что дики будут новоселы,

Когда Октябрь на череп голый

Корону Августа наденет.

4. НОЧНОЙ ДОЗОР

Развей безверие больное,

Но боль ума не утиши,

Ночной дозор моей души,

Мое прозрение ночное!

На площади не убран сор.

Бездомно каменеют души.

Зачем становятся все глуше

Твои шаги, ночной дозор?

Откуда страх у этих множеств-

От честных истин стать тусклей?

Не может в мире быть ничтожеств,

Родившихся от матерей!

Не бойтесь жить междоусобьем

Святынь, заветов и сердец,

быть образом и быть подобьем,

Когда прекрасен образец!

Не смейтесь над высоким слогом:

Правдовзыскующая речь

Долна, сама сгорая, жечь,

По людным двигаясь дорогам.

1968

ГОНЧАР

Когда еще не знал я слова

С его отрадой и тоской,

Богов из вещества земного

Изготовлял я в мастерской.

Порой, доверившись кувшину,

Я пил с собой наедине,

Свою замешивая глину

Не на воде, а на вине.

Не ведая духовной жажды,

Еще о правде не скорбя,

Я вылепил тебя однажды,

Прекраснобедрая, — тебя!

Но свет и для меня зажегся

С потусторонней высоты,

И, потрясенный, я отрекся

От рукотворной красоты.

Так почему же зодчий мира,

Зиждитель влаги и огня,

Глазами моего кумира

Все время смотрит на меня?

1969

КИПАРИС

За листвой, зеленеющей в зное,

Дышит море, и бледен закат.

Я один, но со мной — эти двое:

Воробьи в кипарисовой хвое

Серым тельцем блаженно дрожат.

Хорошо моим братикам младшим

В хрупкой хижине, в легкой тени,

И акация ангелом падшим

Наклоняется к иглам увядшим,

И, смутясь, ей внимают они.

Не о них ли душа укололась?

Не таит ли в себе кипарис

Твой тревожный, тревожащий голос

И улыбку, в которой веселость

И восточная горечь слились?

Ведь и я одарен увяданьем,

И на том эти ветви ловлю,

Что они пред последним свиданьем

С грустной завистью и ожиданьем

Смотрят: вправду ль живу и люблю?

1969

ТЕЛЕГА

И.Л.Лиснянской

К новым шумам привыкли давно уже сосны:

Звон бидонов на велосипеде,

Гул вагонов и смех в «Москвиче» иль в «Победе»,

Но внезапно — скрипучее эхо трагедий,

Этот эллинский грохот колесный.

На заре нашей жизни такие ж телеги

Так же пахли туманом и сеном

И не знали о чувстве травы сокровенном,

Деревенские, царские, с грузом военным, —

Унижали цветы и побеги...

Удивление сосен пред шумом тележным

И во мне, очевидно, проснулось,

И душа среди листьев зеленых очнулась,

И вернулась к прошедшему, и содрогнулась

Содроганием горьким и нежным.

Все, что сделал хорошего, стал вспоминать я, —

Оказалось, хорошего мало,

А дурное росло и к траве прижимало,

И у листьев найти я пытался начало

Терпеливого жизнеприятья.

Почему, я подумал, всегда безоружна

Многоликая клейкая мякоть,

А со мною поет и печалится дружно,

Почему мне так нужно, так радостно нужно,

Так позорно не хочется плакать?

1968

ПТИЦЫ ПОЮТ

Душа не есть нутро,

А рев и рык — не слово,

А слово есть добро,

И слова нет у злого.

Но если предаем

Себя любви и муке,

Становятся добром

Неведомые звуки.

Так, в роще, где с утра

Сумерничают ели,

Запели вдруг вчера

Две птицы. Как запели!

Им не даны слова,

Но так они певучи —

Два слабых существа, —

Что истиной созвучий,

Сквозь утренний туман,

Всю душу мне пронзили

И первый мой обман,

И первых строк бессилье,

И то, чем стала ты, —

Мой свет, судьба и горе,

И жажда правоты

С самим собой в раздоре.

1969

***

Как ты много курила!

Был бессвязен рассказ.

Ты, в слезах, говорила

То о нем, то о нас.

Одинокие тучки

Тихо шли за окном.

Ты тряслась, как в трясучке,

На диване чужом.

Комнатенку мы сняли,

Заплатили вперед,

Не сказали, но знали,

Что разлука придет,

Что на лифте взберется

На десятый этаж,

И во всем разберется,

И себя ты предашь,

И со мною не споря,

Никого не виня,

С беспощадностью горя

Ты уйдешь от меня.

1969

УЗНАВАНИЕ

Подумал я, взглянув на белый куст,

Что в белизне скрывается Ормузд:

Когда рукой смахнул я снег с ветвей,

Блеснули две звезды из-под бровей.

Подумал я, что тихая сосна

В молитвенный восторг погружена:

Когда рукой с нее смахнул я снег,

Услышал я твой простодушный смех.

Я узнаю во всем твои черты.

Так что же в мире ты и что не ты?

Все, что не ты, — не я и не мое,

Ненебо, неземля, небытие,

А все, что ты, — и я, и ты во мне,

И мир внутри меня, и мир вовне.

1969

ЗАКАТ В АПРЕЛЕ

Пред вечным днем я опускаю вежды.

Баратынский

Был он времени приспешник,

С ним буянил заодно,

А теперь утихомирился, —

Сквозь безлиственный орешник,

Как раскаявшийся грешник,

Грустный день глядит в окно.

Травяные смолкли речи,

Призадумались стволы,

Запылав, закат расширился,

И уносится далече,

Исцеляя от увечий,

Запах почвы и смолы.

Пусть тревоги вековые —

Наш сверкающий удел,

А кошелки мать-и-мачехи,

Золотисто-огневые,

Раскрываются впервые,

И впервые мир запел.

Снова жгучего прозренья

Над землей простерта сень,

Каин, Авель — снова мальчики,

Но в предчувствии боренья

Заурядный день творенья

Вновь горит, как первый день.

1969

НА ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Не видел сам, но мне сказали,

Что, уведя за косогор,

Цыганку старую связали

И рядом развели костер.

Туман одел передовую

И ту песчаную дугу,

Где оборотни жгли живую

На том, не нашем берегу.

А я, покуда мой начальник

Направился в политотдел,

Пошел к тебе сквозь низкий тальник,

Который за ночь поредел.

В избе, в больничном отделенье,

Черно смотрели образа,

И ты в счастливом удивленье

Раскрыла длинные, оленьи,

С печальным пламенем глаза.

Мы шли по тихому Заволжью,

И с наступленьем темноты

Костер казался грубой ложью,

А правдой — только я и ты.

Но разве не одной вязанкой

Мы, люди, стали с давних пор?

Не ты ли той была цыганкой?

Не я ль взошел на тот костер?

Не на меня ль ложится в мире

За все, чем болен он, — вина?

Мы оба на чужой квартире,

В окне — луна, в окне — война.

1969

СТРАХ

Поднимается ранний туман

Над железом загрезивших крыш,

Или то не туман, а дурман,

От которого странно грустишь?

Ты и шагу не можешь ступить,

Чтоб на лавочку сесть у окна, —

Или хочется что-то забыть,

А для этого память нужна?

Иль вселенной провидишь ты крах

И боишься остаться одна,

Иль божественный чувствуешь страх,

А для этого смелость нужна?

Все погибнет — и правда, и ложь —

В наступающем небытии,

Но боишься, что ты не умрешь,

Ибо гибели нет для любви.

1969

ЮЖНЫЕ ЦЕРКВИ

Есть Углич и Суздаль,

Чьи храмы прославлены,

Полно ли там, пусто ль, —

А в вечность оправлены.

Как музыка рощи,

Их многоголосие...

Есть церкви попроще

У нас, в Новороссии.

Не блещут нарядом,

Как мазанки — синие,

С базарами рядом

Те южные скинии.

Их камни в тумане

Предутреннем нежатся,

И в карты цыгане

За садиком режутся.

Как снасть рыболова,

Как труд виноградаря,

Здесь движется слово,

Лаская и радуя.

И нет здесь ни древа

Царей и ни древности, —

Лишь святость напева,

Лишь воздух душевности.

И лирника лира

Жужжит, сердцу близкая,