Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

СТРАНИЦЫ САЙТА ПОЭТА АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

Некоторые главы из первой части (Опубликовано: Кривомазов А.Н. К 90-летию поэта и переводчика Арсения Тарковского. - Компьютеры в учебном процессе, № 6, 1997, с. 103-166.) А.Н.Кривомазов

ЧАСТНОСТИ Не знаю, как у других, но в отношении воспоминаний моя голова забита преимущественно частностями, на основании которых я могу иногда создать картину происшедшего, но иногда и не могу. И даже если картина не получается такой пластичной и естественной, какой бы я хотел оставить ее вам, все равно некоторые частности столь важны, милы или неожиданны, столь ценны для характеристики любимого поэта и его горячо любимой жены, что, мне кажется, вы согласитесь потратить несколько минут, чтобы узнать: 1. Летом 1982 года мой домашний телефон подвергся особенно назойливому и бездарному прослушиванию нашей мерзкой государственной организацией (буду вполне удовлетворен, если только несколько читателей поймет мое состояние тогда - напомню, обыск состоится лишь в декабре!), поэтому я выключил телефон напрочь на несколько месяцев. Каково же было мое потрясение, когда я узнал, что несколько дней назад умер и уже похоронен наш блистательнейший переводчик западноевропейской поэзии Вильгельм Вениаминович Левик, (относившийся ко мне с такой приязнью и симпатией, так открыто и дружески!); его вдова Татьяна Васильевна несколько раз звонила мне, но не смогла дозвониться. Стряслась беда, произошло важнейшее для моей души событие, а я из-за этих гадов ничего об этом не знал! Не простился! Не сжег его высокий лоб в своей сетчатке, не шепнул онемелыми последние “прости!” и “прощай!” Какая мразь мне за это ответит? Отношения с В.В. были очень эмоциональны (так он общался со многими!), во мне рухнул огромный материк...

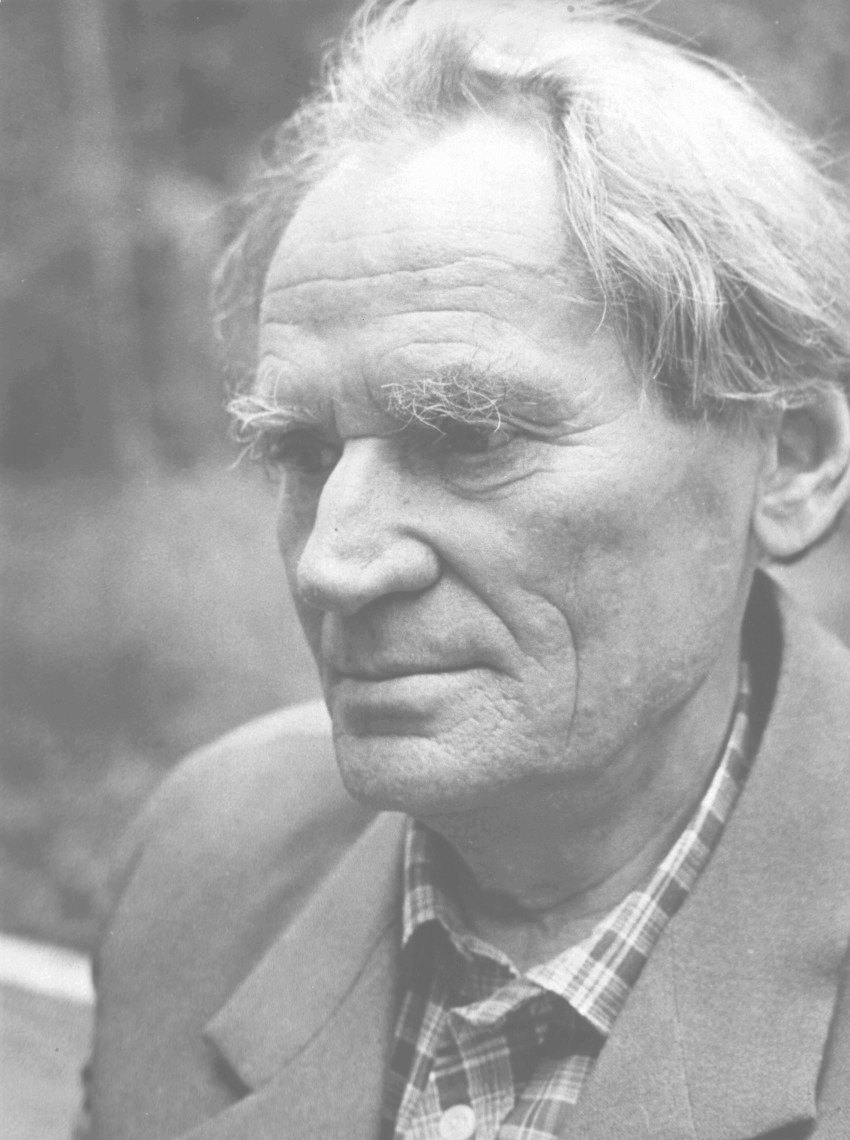

Господи, какой человек ушел! Со мной происходило что-то страшное: долго с комком в сердце, весь в слезах, я метался по своей забитой книжными массивами комнатенке и глухо внутрь себя ревел... Проклятый телефон! Я с ним не простился, и очень долго он был во мне живым, и я боялся разрушить в себе это состояние. И, как всегда, сквозь боль: но что я смог бы сделать теперь? И тогда в сознании всплыла и зажглась фамилия “ТАРКОВСКИЙ!” Все, завтра, 26 сентября 1982 года, я поеду к Тарковским и буду его снимать так, как еще никогда никого не снимал! Это мой незримый фронт и завтра я буду воевать со все стирающим и уносящим временем (“За Левика!”) так, как смогу только один раз в жизни... А теперь (картины не будет!) такая частность: в тот день из сотни кадров я сделал около 10 удачных снимков поэта (в плаще, в кепке, крупным планом лицо в три четверти и др., которых бы просто не было, если бы не описанная подноготная, моя мобилизация и самовнушение). Кстати, фотография в кепке была на пригласительном билете последнего вечера Тарковского в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) 29 ноября 1982 года (на котором они заметили нас с Женей Смагиной в центре зала и послали свои одобрительные улыбки), а потом воспроизведена в его книге “Быть самим собой”. 2. Мы много говорили о разном в тот вечер, и я узнал, в частности (наши бесконечные целования в щеки в тот вечер ему это напомнили), и Татьяна Алексеевна это подтвердила, что в каком-то (кажется, литовском) заповеднике, - они туда регулярно ездили - Арсений Александрович подкормил и подружился с оленихой (он ее звал Юлькой), которая, завидев его, подходила к ограде и просовывала через решетку язык ему для их обычного общения, и он, подойдя к ней, тоже языком целовал ее, подставлял ей для облизывания лицо. “Одно из самых сильных и чистых ощущений в моей жизни!” - волнуясь, сказал он. 3. В апреле 1983 на заседании Сектора истории физики Института истории естествознания и техники была утверждена тема моей докторской диссертации по истории физики. А в мае того же года я отправился в отпуск в Адыгею в экскурсию по горам (одна из главных целей - истратить большой запас пленок, который я накопил и который мешал бы работе над темой). Когда через месяц я привез Тарковским кипу горных фотографий с восхищенными рассказами об увиденном и прочувствованном (чего стоил один Гузерипль!), они заставили меня повторить некоторые рассказы дважды, а напоследок стали настойчиво уговаривать: оставьте все снимки на неделю: вот увидите, ничего с ними не случится! Но я раньше несколько раз оставлял им фотографии общих друзей для передачи - и всегда эти снимки куда-то пропадали и никто ни за что не отвечал (самая памятная такая утрата - пропажа изумительных портретных снимков членов семьи поэта Ларисы Миллер, которые потом пришлось делать заново). Поэтому я им твердо отказал, объяснив, что у меня не хватит сил снова две недели подряд на одном дыхании просидеть в запертой ванной и увлеченно вытягивать при красном свете бесконечные облака, камни, водопады, ледники, провалы, каньоны, пенящиеся ледяные горные реки, пещеры, папоротники, корни, карликовые сосенки, которые вам по пояс и тем не менее густо усеяны шишками, крупные снимки горных цветов, бородатые лица новых друзей и свежие волнующие девичьи лики. Но я пообещал принести эти фотографии вновь и показать их им по первому же требованию. Они вскоре ждали каких-то друзей и хотели развлечь их этими необычными яркими фотографиями. Мой отказ их чрезвычайно поразил и разочаровал. Они никогда больше не просили показать им эти снимки! 4. И еще одна грустная, приводящая меня ныне в отчаяние частность... Татьяна Алексеевна (инициатор, секретарь, распределитель, душа и муза) пригласила меня с фототехникой в гости в Матвеевское и несколько раз по телефону согласовала со мной дату и часы моего приезда. В день моего намеченного приезда у меня в районе метро “Домодедовская” лил дождь, дул мерзкий ледяной ветер, я себя чувствовал отвратно, необходимость переть к сидору на кулички шесть тяжеленных сумок со стеклом и металлом повергала в шоковое состояние, сил не было никаких, как не было и храбрости набрать их номер и отменить или перенести встречу. В холодильнике пусто, кишки привычно накручены на коленвал голода. Настроение непрерывно падало и падало вниз, я сидел полным идиотом у закрытого, иссеченного дождем окна и тупо смотрел, как ветер гонит тяжелые мокрые облака совсем рядом с моим девятым этажом. Сценка почти из Камю: некто молодой, небритый, голодный сидит без сил, потерянно смотрит на тучи, виновато ждет небесного возмездия. Наконец раздается телефонный звонок. Поднимаю трубку. Изумленный голос Татьяны Алексеевны: “Сашенька, почему вы там, а не тут?” - “У меня здесь собачий холод, дождь, ветер, сил нет никаких, настроение ужасное, впору застрелиться...” - “Вот и приезжайте к нам!” - “Я сегодня кислый, гадкий, плоский, как вымоченная в уксусе раздавленная гадюка... лучше меня не видеть никому... а тут еще этот дождь и ветер...” - “А у нас солнце и ясное небо и мы вас очень-очень ждем!” - “Нет, Татьяна Алексеевна, ради Бога, простите меня, - я сегодня никуда не смогу поехать...” - “ТАК-ВЫ-НЕ-ПРИЕДЕТЕ!?.” - шестнадцать тонн глубочайшего и искреннейшего человеческого разочарования и уныния делают мое состояние хуже в 1000 раз. Она вешает трубку. Проходит полчаса-час и у меня в районе появляется солнце. Принес из магазина еду, поел, появились силы. Становится тепло, исчезает ветер. Вроде бы можно жить. Только бесконечно жалко, что испортил с утра очень хорошим людям прекрасное настроение... 5. Несколько раз видел его во сне.

Один раз, во сне, мы шли под чистым голубым небом по какому-то желтому полю втроем: я, он и мой близкий друг поэт Алексей Бердников (нас весной 1976 года познакомила Ольга Чугай) и говорили на какую-то высокую тему и было безумно интересно, потому что схлестнулись три существенно разные точки зрения (“запоминай! запоминай!” - твердил я себе, но, увы! ничего не запомнил), и он меня тогда потряс тем, что каждый раз, когда я поворачивал к нему лицо, он был одет как-то иначе, и я сломал хрусталик и ухо, пытаясь все запомнить и отвечать при этом впопад, в какой-то момент Алексей уплыл в сторону, а мы продолжили медленное (как бы ожидая его и давая возможность нас нагнать) плавное движение по полю (был Арсений Александрович без костылей, с легкой красиво обожженной палочкой, воодушевлен, красив, мудр и жалил меня, помню, какими-то особо пронзительными словами. “Почему вы со мной так не говорите всегда?” - растерянно спросил я его. - “Да потому, что мы сегодня так начали,” - отвечал он, глядя на меня с какой-то жалостью или упреком), в конце разговора он оказался в длинной белой рубахе, а когда я, отвернувшись, чтобы поискать отставшего Алексея, повернулся к нему вновь, она была уже черной с тяжелыми влажными рукавами... Потом, проснувшись, я попытался по нитке восстановить этот сон, но ничего не помнил из сказанного, с колоссальным разочарованием видел только, словно сквозь толстое стекло, как шевелятся губы Арсения Александровича и Алексея. Сон меня потряс. Я не знал, как трактовать это сновидение, никогда не говорил ему о нем, но пару раз при встречах читал ему памятные строчки из “Фрагментов” Алексея: Двух-трех мучительнейших мыслей суть Я выражу немногими словами: Я думаю о том, что весь мой путь Был лишь прологом этой встречи с Вами... - Кто это? - всякий раз требовательно спрашивал он, внимательно смотря на меня. - Московский поэт Алексей Бердников, - нейтральным голосом отвечал я, надеясь услышать его оценку прозвучавших строк. Но эта фамилия еще ничего не говорила ему (Алексей, на мои предложения их познакомить, отвечал уклончиво), он гас, и разговор улетал в сторону... Я мечтал его снять в грубой длинной белой рубахе на ветру (на фоне - пополам - леса и поля), но потом понимал, что это невозможно: протезы, костыли, палки, помощники, их непонимание делали задачу громоздкой и неинтересной. А вот его, думаю, я бы уговорил, да и Татьяна Алексеевна всегда легко проникалась моими замыслами (в качестве обратного помню ее категорический отказ на все наши уговоры и доводы мне, Мише Синельникову и еще одному молодому поэту отпустить Арсения Александровича на поэтический форум в Париж - у нее тогда была веская причина: крайне слабое здоровье мужа). 6. Как-то раз в Переделкино в их комнате оказалась незнакомая мне величественная дама в очках, в светлом летнем платье. В какой-то момент мы оказались рядом на узеньком диванчике. “Саша,” - сказал я ей, стараясь придать голосу максимальную доброжелательность, которой меня столько раз блистательно учили хозяева. “Надежда Григорьева” - как мне показалось, подчеркнуто сухо прозвучал ответ. Не знаю, что на меня нашло (а может быть, это мой обычный бес встрепенулся на шпильку), но я с ядовитой учтивостью ответил, что в России лишь одному человеку бесконечно подходят это имя и эта фамилия: этого человека зовут Надежда Адольфовна Григорьева. Что тут произошло! Плюнув на приличия, дама впилась взглядом в мое простое русское (и сильно портящееся, замечу, от времени и постоянных нагрузок) лицо с таким напряжением, что я физически ощутил покалывания там, куда она смотрела. Такой взгляд ко многому обязывал, и я тоже принялся, с застывшей твердой мужской улыбкой, напрягающей кончики губ, медленно и пристально изучать ее черты. Но что поделать, если наши лица ничего не говорили нашим умам и нашей памяти!? Наверное, со стороны мы смотрелись очень странно в этот момент. - Сашенька, я могу вам помочь? - звучит теплый голос хозяина. - Познакомьте меня, пожалуйста, с Вашей загадочной гостьей, Арсений Александрович! - громко, чтобы он хорошо слышал, прошу я. - Поэт Надежда Григорьева... - ничего не понимая, начинает Арсений Александрович. - Адольфовна... - выдыхает гостья с огромным немым вопросом в больших сквозь очки темно-карих теплых глазах. Черт подери! Поэт и переводчик Надежда Адольфовна Григорьева собственной персоной сидит передо мной и я ее не узнал! В тысячу раз пристальнее, чем в первый раз, смотрю я на ее лицо, пытаясь найти зримые признаки чрезвычайно памятного по нашим литературным вечерам автора - и не нахожу! Как летит время и как меняет нас! Но не только время виновато... Вот как ненадежна наша память! А ведь прошло всего несколько лет! Вижу, что тяжелый локомотив ее взгляда бешено скользит по моему лицу, срывая маску за маской, слой за слоем, сало за салом, ища кого-то во мне и отзвуки в себе... - Меня зовут Кривомазов Саша, - мирно и дружелюбно говорю я ей, - Вы провели у меня на квартире несколько незабываемых вечеров - последний из них был посвящен Вашим переводам из Рильке. Помните: страшенный мороз, Вы приехали с сыном, а моя комната на Каширском шоссе в тот раз была полна красивейших московских девушек: поверьте, за все годы у меня был лишь один такой странный вечер - великолепного автора слушают только изумительные по красоте и нарядам юные девы, и ни одного, кроме меня и вашего сына, парня? Она помнила. Я много, как всегда, снимал. Лучше всех получилась Татьяна Алексеевна у березы (мой лучший ее снимок за все 10 лет нашей дружбы!), отлично вышел и Арсений Александрович у молодой елочки, а снимки Надежды Адольфовны так и остались лежать в отдельном конвертике - больше я ее у Тарковских не видел.

7. Мы беседуем с ним за шахматами о Боге. Я расспрашиваю. Он внимательно слушает, не спеша думает, вслушивается в себя, медленно и как бы с неохотой отвечает. Его ответы неожиданны для меня. Как он оценивает православную религию? Это лучшая из религий. Но почему, пытаюсь протестовать я, ведь у него же в библиотеке имеется Коран и он может сравнивать... Сравнивал. И что же? Православие лучше. Но почему же? Понимаете, говорит он, для нашего конкретного народа Православие действительно лучшая из возможных религий. Я изумлен, но решаюсь задать еще несколько вопросов. А почему, в таком случае, он и Татьяна Алексеевна не ходят в церковь - ведь они оба верят в Бога? Мы бываем в церкви, твердо отвечает он. Но почему так редко? Нам, говорит он, вкладывая в это местоимение колоссальный вес, разрешено. Ну, хорошо, пытаюсь продолжать я, чего нельзя просить у Бога? У Бога нельзя просить того, что Бог не может сделать. 8. Мне нравится местечко из Архилоха: “Стрекозку я поймал за крылышко!” Таких крылышек-частностей, связанных с ними, у меня - увы! - довольно много. Калейдоскоп воспоминаний многоцветен, наши беседы, оттолкнувшись от какого-то пустяка, летели куда-нибудь вбок, вверх, вниз, вкручивались в какой-нибудь засасывающий смерч моей “шахты”, мне давали жизненные советы, Татьяна Алексеевна всегда с готовностью воспитывала (моя мать дала мне жизнь, личный пример, высшее образование, но с воспитанием, я всегда понимал, у меня “дырка”). В 1981-1984 годах, когда мы в беседах наращивали незримую часть айсберга нашей дружбы, их высказывания могли быть более пространными и аргументированными. Зашел, например, разговор о разных типах людей. Вот характерная запись. Они: всех надо любить! Я: а за что? Просто за то, что 99% людей чуть-чуть напрягаются, чуть-чуть думают, чуть-чуть работают, много едят, пьют, ходят в туалет и гениально не забывают смыть за собой? Ах, какие они чудесные, правда? О, да, они еще спят и размножаются... И если последнее получается неплохо и без последствий, то это любовь, - так? Татьяна Алексеевна (грозно): Вот сейчас возьму в одну руку Арсюшину палку, а в другую Арсюшин военный ремень, и двумя руками как задам вам хорошую трепку! Откуда у вас этот дешевый нигилизм? Вы что, Саша, мните себя новым Базаровым? Ищите легкого успеха у пустоголовых девчонок? Скажите, лучше, что вы сделали для людей, прежде чем пытаться их судить? Я: Татьяна Алексеевна, признайтесь, вам просто хочется закрыть мне рот! Скажите просто: закрой рот, мерзкая макаронина, и я одарю вас паузой любой угодной вам длины. Я вовсе не пытаюсь судить людей. Просто отчетливо вижу, что большая часть из них абсолютно не может быть лично для меня примером для подражания и пытаюсь честно - без соплей, сантиментов и ссылок на авторитеты - разобраться в этом. Я так говорю потому, что колоссальные резервы энергии в себе черпаю благодаря ежедневному личному примеру матери... У других этого нет, и им меня никогда не понять. Знаете ли вы, что я в вас вижу и уважаю в первую очередь? Ваше колоссальное трудолюбие (“Я любил свой мучительный труд, эту кладку // слов...”), сделавшее вас ослепительными мастерами, и уже потом талант и яркую индивидуальность (вспомним, сколько дарований быстро погасло без привычки к постоянному усилию). И эта ваша глубокая пахота обеспечивает высочайшее качество ваших писаний... Арсений Александрович: Не согласен! Возможно, вы не видите противоречия в своих словах, но я вижу отчетливо. Трудолюбие, бесспорно, нужно, но оно не является определяющим и не стоит на первом месте. Знаете ли вы, сколько бездарных литераторов обладают, как вы выразились, колоссальным трудолюбием? Догадываетесь ли вы, почему нам всем не хочется с ними общаться?.. И потом - совершенно искренне! - многие мои стихи, которые люблю я и которые ценят другие (а именно в них, согласитесь, вам видится колоссальное трудолюбие, хотя, не отрицаю, с помощью бесконечных улучшений тоже можно писать неплохо), на самом деле были написаны очень быстро и легко, и мне спустя время нечего было в них поправлять. Думаю, гораздо более важным, чем колоссальное трудолюбие, для поэта является состояние его души, навеянное погодой, книгой, девушкой, рекой или морем... Я: А теперь хочется не согласиться мне. Вы же мне показывали папочку с записками, которые верный пес Арсений Александрович писал ночами своей прелестной кошечке Татьяне Алексеевне: сегодня под утро написал такое-то стихотворение (и несколько раз это были шедевры). Какие река, море, девушка, погода, книга? Сидит дядя ночь напролет за столом и вкалывает! Чистой воды трудолюбие, реализованное в зрелом мастерстве, помогающем сравнительно быстро получать поэтический текст высокого качества... Татьяна Алексеевна: Сашенька, вы большой ребенок. Вы не видите себя со стороны. Только что вы воспевали труд, пот, глубокую пахоту, а минуту спустя - свободное легкое парение, зрелое мастерство: скажите, когда вы говорите искренне? Должна вам указать, что вы упустили в своих доводах чувство вкуса, начитанность, долгую учебу на образцах, круг общения, - и хорошее воспитание, кстати. Арсений Александрович (со смехом): Сашенька, заметьте, последнее я не говорил... Послушайте, я не могу понять, почему вы оба не говорите о способностях, таланте, гении, наконец? Давайте посмотрим на классиков: лично для меня совершенно очевидно - гениальные стихи без гения или таланта написать невозможно! И тут даже спорить не о чем... Я: Возможно, виноват я, возможно, возникло недопонимание, но я согласен с тем, что на первом месте стоят талант и гений, хотя мне кажется, что и труд играет какую-то важную роль, и вкус (иначе как же отобрать лучшее), и другие, отмеченные вами, Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна, качества. По крайней мере, Гоголь был вынужден переписывать свои тетрадки по восемь раз (кстати, может быть, сам Гоголь отверг бы упрощающее творческий процесс “изобретение” графа Льва Толстого в лице его жены-переписчицы), рукописи Пушкина пестрят многочисленными помарками... (на этом запись карандашом на смятом листке - без даты (этот наш разговор я предположительно датирую 1981-1982 годами) - обрывается).

где Арсений Александрович провел чудный авторский вечер 10 декабря 1982 г. Фото А.Н.Кривомазова, 1982. 9. В один из вечеров, оставив Тарковского на скамейке беседовать с подошедшими к нему друзьями, мы медленно-медленно пошли с Татьяной Алексеевной гулять по дорожкам переделкинского парка. Разговор зашел о моей книжке о Фредерике Содди (1978), которую я им подарил вместе с первыми фотографиями 21 июня 1981 года. Она ее не видела, и я рассказал ей несколько психологических сюжетов из книги, которые ее чрезвычайно заитересовали и она, с неожиданной девчоночьей наивностью в голосе, попросила: “Сашенька, подарите мне эту книгу!” - “Да она же у вас есть дома и я знаю, где она лежит.” - “Но я вас очень прошу - подарите мне эту книгу!” - “Татьяна Алексеевна! Над этой книгой витает злой рок: у всех, кому бы я ее не дарил, кишка тонка ее прочесть!” В третий раз, обладающая железным характером и железной гордостью, Татьяна Алексеевна просит меня: “Сашенька, подарите мне эту книгу!” На меня нашел какой-то ступор: ведь и я просил ее несколько раз подарить мне “Унесенных ветром” Маргарет Митчел (первый том перевела она, второй Кудрявцева). “У нас ее нет; она бывает в магазинах, вы ее еще сможете купить”. Да, как же, купишь... Брал у разных знакомых, перечитал по ночам пять раз. Сильнейшее впечатление! Вдруг, сразу поняв, что до меня не достучишься, она предлагает прочесть книгу о первой мировой войне в переводе ее сына. Я согласен. Получил книгу. Прочитал. Принес с благодарностью (уже на Маяковку). Похвалил (находились вдвоем в ее комнате). Спросил: “Хотите сейчас книжку о Содди?” - “Очень!” - “Засекайте время: через 10 секунд она будет у вас”. Стремительно вышел в коридор. В кухне за столом у дальнего его конца (то есть видит меня в упор) сидит Тарковский и о чем-то грустит за чашкой чая. Сделал ему ручкой и твердо шагнул в его комнату. Дело в том, что во время многочисленных шахматных партий как-то с изумлением заметил в середине высокой стопы книг у стола свою книжку (на ребре - черным - имя и фамилия крупнейшего английского радиохимика, Нобелевского лауреата, - моего героя). Я был убежден, что никакие уборки квартиры этой стопы книг не коснутся, а если коснутся... ну, все, я проиграл... хотя мне и казалось, что мой риск минимален... Широкие десять шагов к стопе, быстро и аккуратно, чтобы ничто не рухнуло, вынул свою книжку, летящие десять шагов назад, пять шагов по коридору к комнате Татьяны Алексеевны, как вдруг сзади яростный вопль хозяина: - ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ В МОЕЙ КОМНАТЕ?!! - он, гневный воин, стоит в дверях кухни с поднятой палкой, готовый раскроить мне череп. - По просьбе Татьяны Алексеевны несу ей мою книгу о Содди, которую подарил вам при первой встрече, а вы ее даже не раскрыли. - Протягиваю ему книгу, показываю автограф, добавляю, что пообещал доставить книгу Татьяне Алексеевне через 10 секунд, поэтому не спросил его разрешения войти в его комнату. И главное: я мог бы уложиться в 10 секунд, если бы он меня не остановил! Он недоверчиво смотрит на меня, на книгу, твердо берет меня за руку, с силой втягивает на кухню, ставит против лампы и долго смотрит в глаза - яростно и испытующе. Он безумно волнуется, пытается заглянуть внутрь меня, а мне кажется, что так глубоко меня уже нет (или, точнее, еще нет) - и я говорю ему об этом. Кажется, он расслышал и принял это к сведению... Появляется Татьяна Алексеевна: что тут случилось, почему кричали, а ее не позвали; не может ли понадобиться ее помощь? Она ласково, дружелюбно смотрит на меня, вопросительно улыбаясь. Я невежливо решил молчать: пусть поговорят и легко установят истину. Странно, но молчит и Тарковский. Он устало стоит (его колотит), тяжело дышит - и молчит. Татьяна Алексеевна тихо - по восьмерке - обошла каждого из нас, испытующе глядя в наши хмурые твердые лица. Кажется, она сначала подумала о чем-то совсем другом. Вдруг заметила книгу в руках мужа. Взяла ее у него, перевернула мягкую обложку, прочла дарственную надпись, медленно положила книгу на стол - титулом вверх, секунду подумала, как бы что-то вспоминая, и вдруг спросила: а как же обещанные 10 секунд? Вы, Саша, не уложились... проиграли... какой выигрыш мне полагается? - Это нечестно: знаете, я был азартный, как черт, регбист в студенчестве: моментальный расчет, рывок, снятие дыни, разворот, яростный рев команды, рывок назад, мяч крепко прижат к телу... - я бы успел в два счета, но Арсений Александрович остановил меня: ему очень нужно было со мной поговорить по душам... - Слушайте, давайте вместе пить чай с печеньем, одному все же скучно, а втроем гораздо веселее, - миролюбиво предлагает сверхусталым голосом Арсений Александрович, добавляя - конечно, Саша успел бы, ведь он из нас троих единственный спортсмен, да я его, Танюша, как-то неудачно затормозил на финише своим рывком и окриком... 10. Несколько раз мне поручалось опустить в почтовый ящик их письма. Несколько раз их писали при мне. Один раз мне было поручено самому написать заявку в издательство “Книга” на публикацию подарочного издания стихов Тарковского, напечатать ее дома, расписаться за Арсения Александровича, а на следующий день пулей доставить ее в издательство, что я выполнил, приложив, по их просьбе, роскошную фотографию поэта своей работы (которую сейчас с удовольствием бы имел сам). Кстати, в последние годы, когда правая рука стала плохо слушаться Арсения Александровича, Татьяна Алексеевна расписывалась за него столь же мастерски, как и переводила с английского. Отмечу, что никогда не писал им писем и не получал от них ни строчки (нас запросто соединял телефон). Один лишь раз, когда Татьяна Алексеевна подняла всех на поиски какого-то особенно недоступного лекарства для Арсения Александровича, я рискнул написать в Париж Ханне Шигуле (она оставила адрес) с этой просьбой, но никакого ответа и лекарств получено не было. 11. Всегда с особой благодарностью буду помнить теплое отношение ко мне Татьяны Алексеевны и Арсения Александровича в очень тяжелые для меня месяцы 1984 года, когда я потерял мать. (У меня было дикое ощущение, что живу с порванным сердцем, и из меня хлещет кровь, энергия, свет и я не могу сам зашить в себе эту рану.) Они проявили колоссальный такт, внимание, дружескую поддержку, искренний интерес к ее биографии, неоднократно показав мне, что неравнодушны к моей большой личной беде. 12. В 1986 году в моей профессиональной научной работе произошел перелом: на смену статьям по истории учения о радиоактивности, атомистике и психологии научного творчества я бурно начал публиковать тексты о бумажной информатике. Получилось так, что с билетом в нагрудном кармане на поезд в Тамбов на конференцию по информатике и науковедению в конце мая 1986 года я приехал с дорожной сумкой к Тарковским с целью провести у них несколько часов перед этой поездкой. В тот день я познакомился у них с их друзьями: замечательной парой старых русских интеллигентов - Александром Антоновичем и Антониной Федосеевной Радциг. Познания Радцига были обширны в самых разных областях, его память была изумительна, он был сильным мыслителем и необычным поэтом.

Фото А.Н.Кривомазова, 1986. Его поэтическая необычность заключалась в том, что он брал ритм, отдельные образы, строки, рифмы какого-нибудь всем известного стихотворения и начинял его собственным содержанием. Иногда получалось здорово. Но он нередко пренебрегал шлифовкой формы стиха в пользу логических конструкций содержания - и стих разваливался. Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна, опережая мое возможное неудачное высказывание, очень твердо сказали, что такой подход имеет право на существование и ценить здесь нужно победы... Я снял Тарковских с Радцигом на балконе их комнатки в Матвеевском (у Радцига эта фотография хранилась под стеклом в книжном шкафу в кабинете). Я помню, что мы схлестнулись Радцигом, (с летчиком в прошлом, другом авиаконструктора Сухого), в жарком интереснейшем споре, и Тарковские, не принимая участие в беседе, с любопытством следили, чья возьмет. Но игра была не на равных: Радциги никуда не спешили, а мне нужно было мчаться на Павелецкий вокзал... Каковы же были мои разочарование и досада, когда на вокзале я обнаружил, что примчался за два часа до отхода поезда! Я позвонил им и сказал, что по собственной тупости (что мешало мне сунуть руку в карман и посмотреть на билете точное время отправления?) имею два лишних часа на ожидание поезда и больше всего на свете хотел бы быть сейчас с ними именно за этой беседой... К телефону последовательно подошли все четверо моих собеседников и тоже выразили сожаление, что такая содержательная беседа прервалась досрочно... Когда вернулся из Тамбова, то позвонил и предложил Тарковским посмотреть передачу “Очевидное-невероятное”, в которой был сюжет о Тамбовской конференции. Тарковские посмотрели; Татьяна Алексеевна сказала по телефону: “Только не зазнавайтесь, Саша, но нам больше всего понравились сюжеты с индусом и с вами!” Когда передачу повторили (она шла три раза), Татьяна Алексеевна вновь посмотрела ее уже со своими подругами из Дома ветеранов кино... А стихи Радцига я дважды публиковал в литературных приложениях в журнале “Компьютерная хроника” (второй раз вместе с некрологом: он внезапно умер в метро в декабре 1996 года за несколько дней до своего 90-летия). 13. В 1988-1989 годах на кухне моей однокомнатной квартиры поселился и вольно жил ослепительно-белый красивейший голубь с ярко-красными горящими бусинками глаз, которого за вдохновенные клёкоты после поглощения мягких хлебных крошек я прозвал Васиссуалием. Своей необыкновенной светящейся красотой голубь дарил бездну удовольствия мне и моим друзьям. Моя подруга научила меня брать его в руки, и я вечерами это нередко с большим удовольствием делал, хотя гордая царственная птица всячески показывала, что ей это чрезвычайно неприятно. Тарковские неожиданно встали на сторону голубя: “Сашенька, это гораздо серьезнее, чем вы сейчас полагаете. Ни в коем случае не берите его в руки! Пусть он свободно прилетает-улетает, кормите его, но не берите, Бога ради, в руки! Поверьте, он улетит и вы об этом очень пожалеете! Лучше фотографируйте его почаще и приносите его снимки нам.” Я возражал: “Но ведь это моя домашняя живность! Ну почему меня должны удовлетворять лишь самые скучные и грязные процедуры - кормежка и уборка? Мне хочется разглядывать его с близкого расстояния, гладить перышки, что-нибудь шептать ему, чувствовать, как в кончиках пальцев бешено колотится его испуганное крохотное сердечко.” А они, волнуясь, твердили свое: “Это очень, очень серьезно, Саша! Не берите греха на душу - не трожьте и не тревожьте его, ни в коем случае не берите в руки!” Но я медленно и как-то боком (если не сказать задом) входил в те странные плохо видимые и ощущаемые светозарные измерения и пространства, в которых мои старшие друзья уже давно прекрасно обжились и ориентировались: продолжал брать небесную птичку в свои усталые и теплые от дневных мает ладони, а голубь - этот маленький величественный Император незримых душ и теней - все более неохотно и боязливо стал залетать в свое гнездо, в качестве которого я поставил ему на верхнюю полку большую фотованночку для бумаги. В конце концов он действительно улетел и не вернулся. Остались фотографии и воспоминания - мои и друзей (его видел в 1988 году друг Тарковских Александр Антонович Радциг, долго молча (знающие Радцига, обратите внимание на эти два слова - долго молча) смотревший на него с величайшим изумлением своими крупными круглыми голубыми глазами: именно Радциг в январе 1996 г. в ходе своего второго визита ко мне (за гонораром и оттиском своих стихов) крепко и справедливо выговорил мне за то, что это чудо из чудес, этот фантастический головокружительный вестник больше не живет на заставленной компьютерами и бумажно-журнальными кипами моей крошечной 5-метровой кухне, - которая к 1997 году вот уже шесть лет тянет в интеллектуальное пространство страны загадочные нити трех толстых специальных ежемесячных журналов для крупных предприятий, печататься в которых - немалая честь для лучших московских специалистов). Да, теперь мне очень жаль, что явно плохо понятый мною Васиса живет где-то в другом месте (один раз он при мне залетал два года спустя, но ванночку его я давно успел убрать, понаставил на его полке подаренные Тютюнником глиняные кувшины и кружки; он еле удержался розово-красными лапками за крошечный свободный уголок, застыл на нем, с любовью и жалостью посмотрел-посмотрел на меня сверху вниз своими горящими рубинчиками, нагляделся... и улетел навсегда). 14. В компании нескольких человек провожаю Бориса Алексеевича Чичибабина (последние книги поэта, начиная с “Колокола”, вышли с фотографиями моей работы - по телевизору в передаче Рязанова увидел, что моя фоторабота и на его могиле в Харькове) на выступление в кино-концертный зал “Октябрь” (юбилей “Огонька”). Заглянув из боковой комнатки в зал, вижу на сцене Татьяну Алексеевну и Арсения Александровича Тарковских, шахматного журналиста А.Рошаля и др., а в зале в первом ряду несколько свободных мест. Забыв проститься, спускаюсь в зал, занимаю свободное место в центре, и с расстояния в 10-12 метров смотрю на дорогие лица. Они ослеплены прожекторами, видят в зале море голов, волнуются и меня не видят. Прекрасно, при мощной поддержке зала, прочел свои набатные кованые стихи Борис Чичибабин. Когда дошла очередь до Тарковского, зал неистовствует, овация, - поразительно, сколько людей его знают и любят! Он с трудом подходит к микрофону, волнуется чрезвычайно, аплодисменты оглушительны, он разрыдался и не смог читать. Возраст, боли, слабость, чудовищное волнение... Ему бы такой дружественный, все знающий и понимающий огромный зал лет двадцать пять тому назад...

15. Позвонил в квартиру на Маяковке. Радостный голос Арсения Александровича: “Сашенька! Ну где же вы? Мы только что говорили о вас с Танюшей. Я ей сказал: а ты приготовь что-нибудь вкусненькое, вот он и приедет! На голый чай он не клюет! (Сам смеется своей шутке.) Слушайте, ну плюньте до вечера на дела, приезжайте просто так! Ну при чем здесь фотоаппарат? Сегодня он не нужен... Мы хотим видеть только вас. Приезжайте! Через полчаса-час будете?” Приехал. “Подождите 10 минут на кухне, пожалуйста, ешьте все-все, что тут стоит, еды сегодня очень много, вот вам интересная книжка, а мне и Тане нужно еще чуть-чуть времени...” - “Ну, давайте, я приеду в следующий раз...” - “Саша, вы не так поняли: всего 10 минут! Мы же вас не отпустим! Ну, пожалуйста, чуть-чуть погрустите один... И, пожалуйста, ешьте, ешьте и ешьте - доставьте нам радость...” Погрустил. Почитал. Что-то задумчиво съел. Может быть, прошло 30 минут, может быть, час. Книжка (переводные мемуары) была интересной. Сначала пришел Арсений Александрович. Потом Татьяна Алексеевна. Оба бодро, с энтузиазмом: “Ух, обедать-обедать-обедать!” После бодрых криков - небольшое замешательство. “Арсюша, а куда, собственно, делась еда?” - “Танюша, я не знаю, но я тоже видел, только что здесь все стояло горой!” - “Саша, что же вы молчите, вы не видели еду?” - “Ну, мелочь тут была, конечно, но горой тут, увы, ничего не стояло...” - “Простите, и куда же вся эта мелочь подевалась?” - “Ну, как куда... Тропой героев... Я машинально за книгой съел все... Мне же было сказано, что у вас сегодня всего - еды, то есть, - полно! И предложено было начать одному... Я и начал: почитывал... покусывал... пожевывал... никуда не спешил...” - “Да что вы говорите! Да такое количество не могла бы съесть и рота голодных солдат! Саша, ух, какой вы, оказывается, страшный человек! Вас ни одна нормальная жена не прокормит! Арсюша, посмотри на Сашу очень внимательно и не будь в питании таким никогда!” - “А вот этого не надо! Роту голодных солдат, давайте, трогать не будем! А то они действительно поднимут сейчас свои лохматые головы! Живем в мирное время, в магазинах полно простой и дешевой пищи: я сейчас слетаю и на трешку мы нажарим хлеба с яйцами и колбасой - до утра не переварить!” - “Нет-нет - тяжелой пищи нам с Арсюшей нельзя!” - “Да не тяжелая она, просто сытная...” - “Сашенька, а вы действительно это все умолотили (с хорошим артистизмом изображает неподдельный ужас и изумление)” - “Слушайте, хватит меня разыгрывать: эти салатики и бутербродики не стоят такого концерта в вашем исполнении... Скажите два простых слова: “Хотим есть!” - и я пулей принесу сейчас еды на два дня вперед... Деньги у меня есть.” - “Танечка, если бы ты меня так кормила, как Сашу сегодня, я бы каждый день писал мешок стихов, мешок прозы и мешок переводов!” - “Чтобы я эти мешки каждый день относила на помойку? Нет уж... Я же знаю: ты будешь только есть, а потом только спать, а потом снова только есть и так до бесконечности... Нет-нет-нет и нет, никогда этого ужаса в нашем доме не будет!” 16. Всех-всех своих друзей и знакомых нежно любят. О всех - только хорошее. Всех зовут сразу и бесповоротно с употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов - Володенька, Людочка, Ларисочка, Дусичка, Сашенька. Но если за что-то не любят или разлюбили - ох, и крута для кого-то дорога из рая в ад! За исключением одного-двух случаев из их уст никогда не слышал отрицательных оценок. 17. Татьяна Алексеевна терпеливо водит незримым алмазным напильником по моим мозгам: поправляет неправильности моей речи, указывает, какие словечки можно опускать и не использовать никогда... Я пытаюсь протестовать: “Татьяна Алексеевна, я знаю, что мне угрожает - стать в ваших руках отшлифованным бриллиантом... Сверкать отраженным светом - это скучновато, не находите?” - ”Зато как трудно быть хорошо воспитанным, Саша! Вы же любите труд! Вот и потрудитесь для себя. Мне только одного жаль - вы не меняетесь!” - “Татьяна Алексеевна, я ведь тоже чрезвычайно твердый, - я меняюсь, это все замечают, только вы не успеваете увидеть результаты ваших упорных усилий, - возможно, потому, что мы слишком часто видимся... Кстати, Арсений Александрович, Татьяна Алексеевна тоже, наверное, занималась вашим воспитанием?” - А.А. смеется: нет-нет, она осталась довольна тем, которое я имел... 18. Для меня приход к ним был праздником, после которого наступал привычный рабочий ад. Визит к ним нужно было психологически заработать (у Бродского есть место о кальвинизме как манере жить с постоянным Страшным Судом в себе: что-то похожее практиковал в те годы и я). Это не всем понятно, но я тогда жил идеей, что мне отпущено очень мало времени на свете, и хотелось прожить жизнь с пользой и интересно. Я чувствовал в себе силы и хотел сделать побольше, постоянно имея перед глазами личный пример своей героической матери. Есть затягивающая магия самореализации на пределе данных вам природой возможностей, - блестяще выраженная Высоцким: “Вдоль обрыва, // По-над-пропастью, // По самому по краю // Я коней своих нагайкою стегаю, // Погоняю!..” - когда вы имеете реальную власть сжечь ради какого-то своего острого сиюминутного желания или задачи частичку вашей будущей жизни - час, день, месяц, полгода, год (помните “Шагреневую кожу” Бальзака?)... Тогда я был обуреваем верой, что упорное повседневное каторжное многоделание - единственный рецепт прожить несколько жизней в одной - при этом я отказывался считать жизнью простое поел-поспал-потрепался... Им был дан шанс и они его упустили! - так думал я в то время, понимая, что нужно непременно чередовать черную и белую полосы в жизни (черная тяжела, белая пустовата), широко закинуть сети в поисках интеллектуального света и душевной энергии, для того чтобы выдержать черный ад очередной “шахты”. А с Тарковскими было безумно интересно. Мои тогдашние идеи не находили у них видимого отзвука (мы были очень несхожи), но я видел, что услышан и понят. Они относились ко мне с равной добротой, как и ко всем другим. Одно из сильнейших ощущений того времени: столько перемен, новой информации, людей, впечатлений влетело в казавшиеся бездонными рюкзаки за моей спиной, за короткие сроки я успевал побывать в большом количестве мест, безумно устал, непонятно, почему жив вообще, жадно глотаю ртом похожий на раскаленный песок воздух, - а прекрасные олимпийцы спокойны и мудры в своих отношениях с жизнью, живут размеренно и величественно, проплывая, как светящиеся облака, над всеми ее пенящимися перекатами и излучинами. Тогда казалось, что они переживут всех, и желалось им только этого. Повторяю, это было очень сильное личное ощущение... Хотя я мог в то же время ясно видеть, что к ним вплотную подступили старческие болезни, они жестоко страдают, ежедневно сжигая частицу души и плоти, поддерживая и необратимо утрачивая друг друга... Но они были великолепной слаженной парой героев, их дух перебарывал физические недуги: они не жаловались, лишь изредка стонали... 19. Я испортил лавину пленок, прежде чем до меня дошло: работай с ним активно. Не так сидит - пересади, хоть сто раз попроси иначе повернуть голову - всегда постарается помочь тебе реализовать замысел, попроси сменить одежду - переоденется, плохо, что сидит - попроси встать, темно в комнате - выведи на балкон, в парк, в зимний сад. Большая добрая мудрая птица тихо плывет за тобой по серому воздуху, движимая дружбой и надеждой помочь тебе поймать свою фотоудачу в этот день. Конечно, если у него гости, то работать приходится “в сложившихся обстоятельствах”, пытаясь выжать максимум из фотоподсветок и смены объективов, разнообразя съемку портретами с новыми (или старыми!) друзьями и знакомыми. Видно было - он крепко поверил в тебя и твое мастерство, и теперь требуется какая-то реально большая сила, чтобы сломать в нем эту веру. (А для меня гораздо важнее было то, что он своими тонкими локаторами уловил странные сигналы моей достаточно непростой и нелегкой для общения души, принял в себя мою личность как некую реально иную краску бытия, был неизменно добр и дружественен со мной, настроился на мою систему координат и принял свое великое в ней место). Эта вера давала ему временную цель, направление усилий, лишала чувства одиночества, втягивала в живой диалог (“Ну как?.. А теперь?.. А так?” - постоянно теребил он меня, требуя новых указаний и быстрой оценки сделанного). Все-таки, когда мы снимали, мы занимались делом, возникал интересный и для него разговор, и эти съемки были эмоционально богаче, чем простое ежедневное сидение в кресле наедине со своими мыслями и болями. Чувствовалось, что он дорожит этими встречами и нашей совместной работой-поиском-исследованием с помощью фотоаппарата. Самое трудное - оживить его лицо. Жесткая скорлупа глубокого ухода в себя и в свои боли, иногда, может быть, в воспоминания (но не в творчество, ибо, насколько могу судить, он был совой; когда был здоров, работал по ночам, что позволяло ему максимально концентрировать свои усилия без опасения быть прерванным в полете...), лишала его лицо тепла и подвижности. Требовалось его расшевелить - разговором, анекдотом, игрой... Он почти всегда доверчиво отдавал инициативу и потом пластично пытался подыграть вашим идеям и замыслам... 20. В Москву приехала киевлянка Евдокия Мироновна Ольшанская, близкий друг Тарковских. Мы созвонились и утречком, по холодку, явились вдвоем в Матвеевское к своим старшим друзьям. Стучим в дверь. Голос Арсения Александровича: “Кто там?” - Приоткрыв дверь, кричим (чтобы он услышал): “Евдокия Мироновна Ольшанская и Саша Кривомазов...” - “Таня, Таня, к нам приехали (кричит он в соседнюю комнату)... Вставай, Таня!.. Дусичка Ольшанская и Саша Кривомазов... Хорошо, скажу... Мы выйдем через пятнадцать минут...” Он первым появляется одетым (буквально через пять минут) и, припадая и проваливаясь на костылях, уводит нас подальше от своего гнезда, как степная птица от птенцов. Душевные друзья вполголоса беседуют, я иду рядом, размышляя, где же они сделают привальчик и я, наконец, поставлю на землю свои тяжеленные орудия лова (“Саша, какие у вас милые железочки!” - сказал как-то о моей ноше Тарковский, который ни разу за все годы нашего общения не изъявил желания взять в руки камеру и сделать хоть какой-нибудь - трава, дерево, цветок, облако, чье-то лицо - снимок. Впрочем, один раз, отвечая на мой прямой вопрос на эту тему (не хотите ли, Арсений Александрович, самолично сделать несколько снимков, пока есть пленка?), он сказал, что жизнь очень коротка (и ему это отчетливо видно именно сейчас), а любое дело нужно делать очень хорошо, фотоделу же нужно долго учиться, и он не хочет пустяков, а для серьезного подхода в этой области ему уже не отпущено ни здоровья, ни жизни. Его задача теперь, как он ее понимает, постоянно фотографировать только внутрь себя - и складывать, складывать, складывать...). Минут через сорок-шестьдесят появилась несколько хмурая Татьяна Алексеевна и тогда только наше бесцельное шатание по парку было моментально прекращено, сделан грамотный привал на какой-то успевшей прогреться от утреннего солнца скамейке, все вольно сели и бодро и радостно защебетали свои восторги по поводу такой замечательной встречи. Но через час опять началась прогулка… Мы долго гуляли в парке (помню, однажды Ольшанская на подобную встречу приехала со своей киевской знакомой), я много фотографировал, Арсений Александрович был зримо взволнован редкой возможностью видеть своего киевского друга. Фотографии были сделаны и отданы. У Тарковских я никогда не мог увидеть ни одной из сделанных ранее фотографий, архив Ольшанской всегда в образцовом порядке, и я помню свое изумление, когда, будучи у нее в гостях, увидел не только ее коллекцию замечательных фотографий Арсения Александровича, но и много изумительных фотографий Анны Ахматовой, а также узнал, что Ахматова письменно очень высоко отзывалась о первом сборнике стихов Тарковского... 21. - Что Вы читаете? - однажды требовательно, как отец, спросил он и твердо вынул из моих рук небрежно вытянутую в паузе из нагрудного кармана маленькую книжку стихов неизвестного ему молодого поэта. Я промолчал, а он недоверчиво и в то же время с какой-то жадной надеждой поспешно пролистал-просмотрел ее. - Нет, не мое... мне уже некогда такое читать... а Вам нравится? - с вежливо-равнодушной неодобрительностью пробормотал он, опять погружаясь в что-то свое и как бы не ожидая моего ответа... 22. Ее утренний свежий звонок (голос звучит грозно, но вместе и ласково): почему отключен электрический радиатор - в комнате Арсюши жуткий холод! Я начинаю виновато бормотать, что выключил его, потому что нужно было подключить вспышки, а включить назад забыл, потому что убегал от них глубокой ночью в надежде успеть на последний автобус... Новый вопрос с той же непередаваемой интонацией: а кто это выключил холодильник, и он растаял, и залил любимые Арсюшины пирожки и ее лекарства? Опять я бубню о злополучных вспышках... Когда ее вопросы иссякли, я робко спрашиваю ее: Татьяна Алексеевна, пожалуйста, посмотрите на шкаф и на стол: я забыл там пару вспышек - они целы? Да, она видит, стоят тут какие-то вспышки... А лежит ли на шкафу спичечная коробочка со стеклянным окошком - это очень важный самодельный фотодатчик, нужный мне позарез... Да, лежит тут спичечный коробок с проводками... Татьяна Алексеевна, это важно, я очень прошу Вас сложить мои железочки в отдельный пакет и положить... в стол, где лежат ваши лекарства. Обещает это выполнить. Наконец до меня доходит начало нашего разговора и я, придав голосу оттенок ужаса, спрашиваю ее, простит ли она меня за все эти ночные отключки, такого беспамятного, но все-таки в чем-то и хорошего?.. Ее ответ звучит с какой-то старинной грацией, невообразимой в устах моих повседневных собеседников: “Представьте себе, что да!..” 23. Как-то звонит Татьяна Алексеевна вечером: срочно берите такси и приезжайте, у нее рецепт от врача и она нашла по телефону аптеку, где есть какое-то очень важное и редкое лекарство для Арсения Александровича. Но я не готов сейчас и у меня нет денег... Деньги она даст, а никакой особой готовности не нужно: на улице лето, брюки и рубашка - и быстро, быстро! Беру такси, мчимся в Матвеевское. Приехали, шофер идет за мной шаг в шаг к дверям их двухкомнатного номера на первом этаже. Получил рецепт, деньги, помчались, кажется, на Тверскую, в аптеку. Привезли лекарство, опять вместе с шофером идем к их дверям. Коробочки с лекарствами придирчиво осмотрены и переведены все тексты, получена сдача. Наконец, она устало улыбнулась. Я виновато говорю, что в коридоре у дверей стоит хмурый шофер такси - мы сделали три конца за пару часов... Ах, да, говорит она, величественно выходит к нему и щедро расплачивается... 24. Другой случай с лекарствами. На этот раз ей (для нее самой) нужна для сна и улучшения памяти дешевая сушеная аптечная травка, - кажется, морская капуста. Просит по телефону купить ей 5-10 упаковок. Трава стоит действительно сущие копейки, покупаю для нее в аптеке рядом со своим домом упаковок 50 или 80 - забиваю ими большой полиэтиленовый пакет и в очередной приезд к ним привожу и отдаю ей. Ах, спасибо, ах, как много, ах, как хорошо, мне теперь надолго хватит! Проходит неделя или две - новый звонок: Саша, врач сказал, ей очень нужна морская капуста - купите, сделайте милость, 5-10 упаковок, - это очень дешевая травка! Неожиданно для нее я твердо отвечаю, что делать этого не буду ни при каких условиях! Но почему? это такая простая просьба, - она недоуменно замолкает, изумленно вслушиваясь, что я скажу в ответ. Да потому что я купил неделю назад и отдал Вам в Ваши руки мешок этих упаковок и ими можно пользоваться год, не меньше, принимая это добро ежедневно несколько раз. Но где же эти упаковки? А это должны Вы знать сами - у Вас ведь там не так много скрытного места для большого пакета? Заинтригованная, она просит меня подождать и отправляется на первый поиск, - увы, ее невод приходит без травы морской!.. Я твердо посылаю ее в разведку по собственным углам еще раз - она изумлена еще больше: нашла! С ее могучей памятью замечательного стилиста-переводчика, глубокого знатока словарного запаса двух мощных мировых языков, происходит в последнее время что-то печальное и сокрушительно быстрое: она сама себя вслух при народе спрашивает: что с моей памятью? ведь я же могла с любого места читать “Полтаву” Пушкина... 25. Пару раз мне довелось порадовать Тарковского необычными вещами - плакатами, которые долго висели приколотыми в Матвеевском к обоям их номера там, куда я их приколол. Первый раз, в Одессе, я увидел на доске объявлений Дома науки и техники, где проходила конференция по истории физики, участником которой был и я, объявление о том, что здесь неделю назад читали стихи Тарковского с музыкальным сопровождением. Я предпринял бешеный поиск и по цепочке вышел на исполнителя. Попросил его выступить перед участниками конференции, потом упросил участников действительно посетить это культурное мероприятие. Концерт был замечательным, но главное, я привез Тарковскому в качестве трофея из Одессы большой плакат, на котором огромными красными (или синими?) буквами значились его имя и фамилия... Это было удивительно - лично я впервые видел, чтобы его стихи исполнял какой-нибудь профессиональный чтец, но чтобы это было еще и в Одессе, да чтобы и я к этому приложил ручонки - это было фантастично...

Второй случай был не менее примечателен. Замечательный киевский поэт-лирик Леонид Вышеславский, отдыхая в подмосковном доме творчества, позвонил мне и предложил сделать Тарковскому необычный подарок. Он увидел в одном учреждении огромный красивый портрет-плакат, посвященный сыну поэта, кинорежиссеру Андрею Тарковскому, и подумал, что изготовители этого плаката наверняка пренебрегли отсылкой одного экземпляра отцу режиссера - и это было страшно несправедливо. Чтобы справедливость восторжествовала, требовалось умыкнуть этот плакат и подарить его старику Тарковскому. Мне в этом роскошном замысле поэта отводилась... черновая работа, а он в эту минуту должен был спросить о каком-то пустяке сидящую на вахте пожилую даму. Мы несколько раз психологически качнули друг друга (“какая несправедливость!” - “только мы можем поправить эту ситуацию!” - “у нас на все одна минута!” - “быстрота и натиск!”), и двое постоянно улыбающихся мальчишек с колотящимися сердцами отправились за острыми впечатлениями и добычей: сорокалетний был молниеносен, семидесятилетний прекрасно отработал на атасе... Через 60 минут я прикреплял этот плакат к обоям номера Тарковских... Ничего не подозревающий Арсений Александрович любовно провел ладонью по щеке умершего на чужбине сына и был очень благодарен за такой трогательный дружеский дар (кто знает, сколько еще раз он смотрел на этот портрет тогда, когда никого не было рядом, - по крайней мере, теперь у него появилась такая возможность) - я сказал, что это подарок от нас двоих - Вышеславского и меня (кажется, я надписал этот плакат - как и предыдущий - с датой и именами дарителей). 26. Почему-то раньше не знал, что 21 мая именины Арсения. Никогда не поздравлял его с этим теплым личным праздником. 27. Теплым летним воскресным деньком к Тарковским в Переделкино приехала его друг поэт Лариса Миллер с мужем Борисом и двумя сыновьями. Они захватили бадминтон, и мы с их старшим сыном стали играть на зеленой полянке, со свистом посылая волан в голубое небо. Арсений Александрович с присоединившимся к нам поэтом Григорием Кориным стоял на краю полянки и неожиданно громко принялся болеть и комментировать нашу игру. Помню, меня изумило: мы дурачимся, разминаемся, в игре отсутствуют даже крохи спортивного честолюбия, ветер, как может, портит игру, относя волан в сторону, останавливает его или даже гонит назад, а великий поэт кричит нам, скорее всего, развлекая сам себя: ну что? какой счет? опять промазал! ну, и игроки! да разве так надо было бить? не стой на месте, беги, успеешь взять! ну и мазила! беги же, чего ждешь? опять застыл! нет, это не игра! нет, а все же, какой счет? ой, я не могу! ха-ха-ха! ой, умру от смеха! опять промазал! ну разве это удар? о, Господи, ну и игроки! вас только на Олимпиаду посылать! ой, сейчас позову Таню - это надо видеть! ну и умора! животики надорвешь!.. В какой-то момент почувствовал, что еще секунда, и стану мокрым (а на мне была узкая тесная рубашка, и я понимал, что в мокрых пятнах она будет еще ужаснее), поэтому отдал ракетку и подошел к Тарковскому. Он был изумлен, как если бы купил дорогой билет на полуторачасовой бой гладиаторов с гарантированным смертельным исходом: - Почему Вы прекратили игру?! - Да так, ветер мешает... - Ну и что?! - Игра из-за ветра становится непредсказуемой... - Ну и что?! Тем интереснее смотреть! Я хочу еще! - Ну, мы же играли не на стадо слонов, а так, разминались, баловались, немножко порезвились - и хватит! - Нет-нет, нужно еще поиграть! Возьмите ракетку и продолжайте! У Вас же получается... иногда... У него на лице сложный рисунок: недоволен, хмур, напористо требователен, в углах губ гаснет остаток улыбки, глаза страстно приказывают: иди и играй, я так очень хочу и жду от тебя только этого! У этого пожилого, нет, слабо, у этого старого по возрасту человека неожиданно оказывалась душа ребенка, у которого отняли игрушку! Но я ведь тоже упрям. Вдруг остро почувствовал, что чего-то не понимаю. Чего он хочет? Я не устал, но просто больше не хочу... и еще эта рубашка... Я прошу Борю Альтшулера щелкнуть нас троих моей камерой. Правой рукой провожу над головой - ставь верхнюю границу кадра вот так: камера сама прибавит. Боря смотрит в видоискатель и нажимает спуск.

Снимок прозрачно четок и ясен, хорош по свету: Корин, Тарковский и я. Все было бы замечательно, но на моей узкой рубахе во время игры растегнулась средняя пуговица (естественно, я этого не видел), и я выгляжу каким-то неряхой рядом с красивыми седыми друзьями-поэтами. Эх, Боря-Боря, зачем ты мне тогда не сказал: застегни пуговицу, Саша... Через пять минут мы играем стоя с Тарковским в мои крошечные карманные шахматы. Мы сыграли пару партий, и в одной из них я получил памятный мат. Представьте, наши короли после короткой рокировки стоят напротив друг друга, прижимаясь к своим ладьям. Он успел сдвоить свои ладьи по открытой линии, нападая на мою ладью, защищенную по восьмой горизонтали королем и ладьей а8. Мой ферзь бодро перемалывает его ферзевый фланг, куча моих фигур раскидана по доске и ждет от меня умного плана. Игра почти сделана. В каком-то расслаблении я делаю “глубокомысленный” профилактический ход, отводя короля от ладьи под защиту трех пешек (возможно, защищая королем крайнюю - не помню точно). Моментально его ладья бьет мою, и я вынужден сдаться, ибо на следующем ходу получаю мат. Я понимаю, что на этот раз попался в его простенькую ловушку - но ведь попался же! Я раздосадован, но и рад за него - плохо только, что он выигрывает так редко! Но нет, конечно, не только бадминтон и шахматы: к нему приехали друзья и он успевает наговориться со всеми. 28. В один из своих приездов я решил вывалить на Арсения Александровича довольно много волновавших меня вопросов (подробнее о некоторых из них - ниже). Он по привычке вяло и неохотно (мне постоянно казалось, что эти вялость и неохота - испытанный им прием защиты своего внутреннего мира от посторонних наскоков, прочная и надежная скорлупа) скупо принялся отвечать на них, но когда их число перевалило за его какую-то внутреннюю терпелку-ограничитель, он круто сменил тактику боя: откинув голову, резко и выразительно провел рукой по горлу, молодо и со смехом посмотрел на меня и громко, немного пародируя мои интонации, произнес: - Танюша! Сегодня Саша явно не в форме. Пожалуйста, поставь ему термометр... Потом давай пригласим сестру и пусть она ему поставит хорошенькую клизмочку литра на два-три... пусть знает, как приезжать с такими вопросами... в государственное учреждение - Дом ветеранов кино! Татьяна Алексеевна с радостью подхватывает шутку мужа: - Ну-ка, Саша, подойдите-подойдите ко мне поближе, я еще не кусаюсь, что там у Вас с температурой, какой-то Вы сегодня действительно немного не такой, как всегда, наклоните ко мне лоб, так... - медленно проводит тыльной сторой руки по моему лбу (наклонив и полуотвернув к мужу голову, чтобы я не видел ее улыбки и игру глазами, готовится произнести роковой для меня диагноз о чем-нибудь сердечном-неизлечимом), потом ее ладонь по инерции мягко скользит вниз по моей щеке и вдруг она неожиданно произносит грозным укоризненным голосом (ее глаза не просто сверкают - они горят!): - Да он еще и небрит сегодня! Нет, вы подумайте, до чего мы дожили!!! Вы что, не знаете, что если идете в дом, в котором встретите даму - любого возраста! - то Вы должны быть гладко выбриты, отутюжены, от Вас должно пахнуть дорогим модным одеколоном! Ну, Арсюша - вот увидишь, я его сейчас побрею! И не просто побрею - это бритье он запомнит на всю жизнь! Арсюша, найди-ка мне, дружок, твое самое тупое лезвийко! Впрочем, я буду брить... твоим старым зеленым перочиным ножичком... Дай-ка мне его сюда, друг мой... - одной рукой она начинает заваливать мне голову, всем своим видом показывая, что на ближней к ней моей щеке через секунду-другую будет происходить твердо-ледяное беспощадное сухое бритье такой жалкой слабенькой - видит Бог, малюсенькой и невиненькой! - белобрысой растительности, а другую протягивая к мужу за орудием пытки; скосив, как заяц, глаза, я с надеждой смотрю на своего старого друга - спасет он меня или нет?.. Арсений Александрович, с видимой готовностью участвовать в невиданной экзекуции, шарит в карманах (на нем серая тройка, белая рубашка, галстук), находит ножик, раскрывает... и на раскрытой вверх ладони протягивает его грозному новоиспеченному цирюльнику... Нет, это уже слишком! Этого не выдержит никто! Я ужом выкручиваюсь из-под ее руки и во весь голос благим матом ору (представляю, как с неожиданной бодростью заерзали в своих номерах их соседи): - Господа! На этом... самом восхитительном месте прекраснейший концерт в исполнении заслуженных и народных артистов художественного чтения, поэзии и перевода, театра, балета, кино, песни, пляски и резьбы по кости завершен! Уматывайтесь все! Оставшиеся трое будут вволю есть, пить, целоваться и шутить шутками и анекдотами... Я сделал несколько картинных жестов и прыжков, вернулся к хозяевам; присев перед ними на корточки и положив их руки себе на плечи, запыхавшимся голосом выдохнул: “Ну как?!” - Бог знает, что такое... - улыбается Тарковский, откладывая уже ненужный ножичек в сторону, а потом, вспомнив, с чего все началось, трясет перед моим носом указательным пальцем, - ох, Саша, смотрите у меня!... Совсем уже другими глазами, с ласковой грустью и улыбкой смотрит на меня и Татьяна Алексеевна, тихо и мягко ерошит мои волосы, и с каким-то видимым комком, с какой-то непослушной ей неправильностью в голосе вторит полугрозно вслед за мужем: “То-то же, так-то оно лучше!..” Что это было? Так, пустяк, частность - для кого-то, но из таких мелочей и складывались наши отношения и встречи, мысленно просматривая которые испытываешь счастье и боль одновременно... 29. Приехал к Тарковским в Матвеевское. Там уже две молодые девушки: москвичка, журналистка из “Комсомолки”, и очаровательная киевлянка, кажется, режиссер какой-то студии... Я сгружаю свое стекло и железо в угол и, пытаясь восстановить дыхание, стиснув зубы, чтобы не застонать от боли (о, как болят ладони! как болят плечи! как все болит и во весь голос вопит мне, что я его калечу!), молча какое-то время наблюдаю, как вторая простой камерой без затей (“мыльница” - презрительно говорят о такой наши полупрофи) с колоссальным энтузиазмом обрабатывает грядки величественных морщин ослепительного русского поэта. Она приседает, наклоняется, отходит, почти вслух думает над решением кадра, находит его (решение), щелкает, щелкает, щелкает... - красивая большеглазая девушка тихо порхает по комнате, как крупная бабочка, и мы невольно следим за ее грациозными движениями, - а она так увлечена изумительным творческим поиском, этой пьянящей и обманчивой ловлей удачи, что ничего и никого не видит вокруг. Только он, носитель божественного лика, величественно погруженный в свои неведомые нам думы и боли, звучит сейчас в ее сердце и памяти своими волшебными словами и ритмами. Что делать: мы все в те годы жили этими строчками каждый день, постоянно припоминая: как там у нашего чудесного классика? “Приди, возьми, мне ничего не надо, // Люблю - отдам и не люблю - отдам...” или “И не светятся больше ночами // Два крыла у меня за плечами...” или “Вечерний, сизокрылый, // Благословенный свет! // Я словно из могилы // Смотрю тебе вослед...” или “Под этим снегом трупы еще лежат вокруг, // И в воздухе морозном остались взмахи рук...” или “Листва, трава - все было слишком живо, // Как будто лупу кто-то положил // На этот мир смущенного порыва, // На эту сеть пульсирующих жил...” или “Унизил бы я собственную речь, // Когда б чужую ношу сбросил с плеч. // А эта грубость ангела, с какою // Он свой мазок роднит с моей строкою, // Ведет и вас через его зрачок // Туда, где дышит звездами Ван Гог.” А лучше еще круче: “В последний месяц осени, // На склоне // Горчайшей жизни, // Исполненный печали...” - это сейчас и о нем. Крошечный вертолетик ее камеры мягко кружит вокруг его лица; наконец раздается тихий щелчок тихого фотоаппаратика… Какое-то время я боялся помешать чужому процессу творчества, но потом ясно и холодно увидел, что съемка ведется днем в общем-то темноватой комнате и негативы из-за малого отверстия диафрагмы объектива дешевой камеры получатся некачественными - просто по исходным условиям съемки. Если бы она была докой, это сразу бы отразилось на используемой ею технике. Значит, мы просто теряем время... Встаю, подхожу к сумкам и, под внимательным дружественным взглядом Арсения Александровича, начинаю их распаковывать... Когда вспышки установлены, а камеры и мощные стволы объективов разложены на столах и стульях в нужном порядке, начинается уже мой одинокий улет в другие миры... Теперь уже я никого не вижу и не слышу... Ау, ребята, позвоните мне завтра... Сначала, видит Бог, удачи были чаще, потом наш радий (хорошие фотографии), несмотря на героические усилия со всех сторон, стал чудовищно редок и очень дорог...

Деград |