|

Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ

|

|

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

СТРАНИЦЫ САЙТА ПОЭТА ВЛАДИМИРА МОЩЕНКО

Публикации из журнала "АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ"

[ Начало ] [ Незнакомый полустанок ] [ Вишнёвый переулок ] [ Скворчиная балка ] [ Поэмы ] [ Избранные переводы ] [ Глава из книги "Беженец, или Выигрыши и проигрыши Сало Флора" ] [ Предисловие к стихам А.Межирова (АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 1, 2000) ]

[ Рецензия на воспоминания А.Н.Кривомазова о встречах с Арсением Александровичем Тарковским

(АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 1, 2000) ]

[ Предисловие к стихам Инны Лиснянской (АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 3, 2000) ]

[ Предисловие к стихам Семена Липкина (АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 4, 2000) ]

[ Предисловие к стихам Александра Ревича ("СЕКРЕТЫ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ", № 3, 2001) ]

[ Фотографии ] [ Автобиография ]

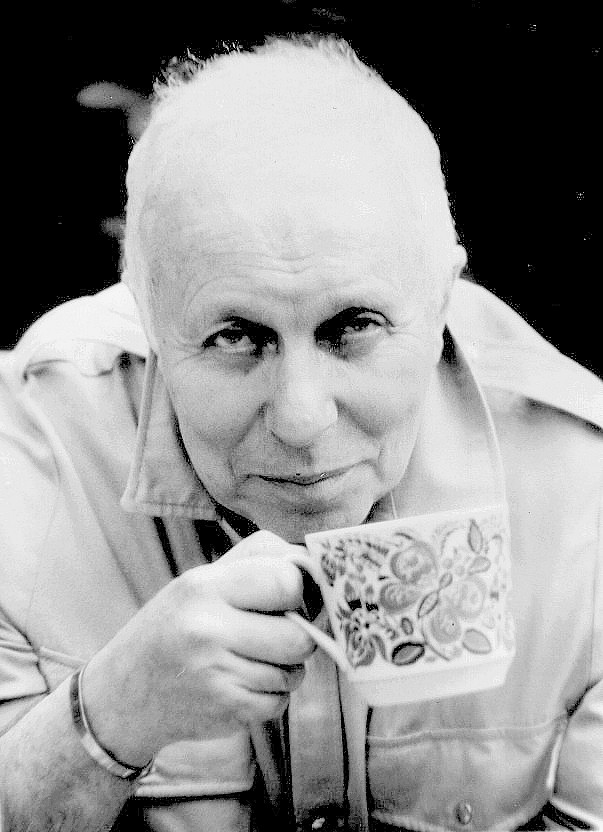

В.Н.Мощенко. Фото А.Н.Кривомазова, 2005.

“ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЙ ЗВУК, НЕЗАЕМНЫЙ...”

Владимир МОЩЕНКО

...1958-й. Тбилиси, тогдашняя литературная Мекка страны. Грузинские лирики со стопками подстрочников буквально выстроились в очередь к тридцатисемилетнему Александру Межирову, приехавшему из Москвы на целое лето в сказочный город. Ажиотаж был вызван неслыханно высоким рейтингом этого поэта и переводчика.

Мы познакомились с Межировым благодаря местному прозаику Эммануилу Фейгину. Межиров поразил меня неистребимым ужасом в глазах, который тщетно пытался скрыть за вежливой улыбкой. Или мне это казалось? Как бы там ни было, но он сам признавался в том, что его постоянно гнетет: “Я построил дом, но не из бревен, а из карт, крапленных поперек”. Рисковое это занятие – охота за звуком “собственным, незаемным”. Того и гляди сорвешься на мотоцикле (если бы мотоцикле метафоры!) с цирковой стены. Его ужас заражал и меня, когда я слушал слова, полные откровенья: “Он стар, наш номер цирковой, его давно придумал кто-то, - но это все-таки работа, хотя и книзу головой”.

Пожалуй, впервые в те дни, общаясь с ним, я понял, как должна поэтическая строка выискивать в вечернем блеске трамвайной дуги кристаллик соли на спине битюга. Меня, юного выкормыша окружной газеты, он ставил в тупик. Я специально брал командировку и ехал в Чиатуру, чтобы отыскать то место, где, по его словам, “молния с неба упала, черный тополь спалила дотла и под черной землей перевала глубоко свой огонь погребла”. Это всё находилось рядом с горняцким поселком, с вагонеткой, везущей обыденный гроб, будто уголь из лавы. Я не испытывал никакой грусти, наоборот – ликовал, потому что верил стихам: “Я сказал: это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырою вскоре и в подарок тебе привезу”.

Через межировскую поэзию у меня произошло второе, более глубокое и интимное открытие Тбилиси, настолько органично впитала она в себя “военный госпиталь в Навтлуге, трамвайных рельс крутые дуги”, “подъем Чавчавадзе сквозь крики: бади-буди, мацони, тута…”, набитый битком автобус, который “в нос шибает и дышит в затылок чахохбили, чачой, чесноком”, “луны бутылочное дно над городом Галактиона”, “горы около зари”, падающий вниз, к Куре, Театральный переулок, “Верийский спуск в снегу”, кафе “Метро”, заставляющее признать, что “свет фонаря в любом убогом храме куда светлей, чем свет из этих стен”. Сколько раз я проходил мимо вот этой старинной церкви, но и подумать не мог, что она перестанет быть безымянной после встречи с Межировым и откроется самым потрясающим образом: “Когда над храмом с грохотом теснится и зажигает молнии гроза, я вижу не иконы, а бойницы и амбразуры, а не образа”.

Той же (или следующей) осенью Иосиф Нонешвили сообщил, что Александр Петрович написал обо мне стихотворение и напечатал его в “Советском спорте”: “Я тебе, генацвале, принес номерок, можешь забрать”. При чем здесь спортивная газета? Межиров стал моим другом, может быть, именно потому, что увидел во мне игрока, который “идет не по воле ферзя, а по воле свободного поля”, игрока, для которого “свобода превыше всего”. Эта “позиция”, не признающая ничьей и страдающая вечно от цейтнота, помогает расшифровать в творчестве поэта очень многое. Куда уж откровеннее: “Вскоре сделался он игроком настоящим", а это многократно усиленный образ поэта, потому что "великий игрок это вовсе не тот, кто умеет шары заколачивать в лузы, а мудрец и провидец, почти что пророк, с ним, во время удара, беседуют музы”.

В то же время имелись в наличии и стихотворцы совсем иного, противоположного склада – мастера, располагающие для выступлений перед массами дворцами культуры и дворцами спорта, охранявшиеся милицией, придумавшие, “не жалея времени и сил”, “множество затейливых игрушек – Буратин, Матрешек и Петрушек”, да к тому же вдунувшие души в их “бунтующую плоть”. Только ведь не зря они, идолы и кумиры на час, “выщербили пошлостью свой нож”. Они, как предполагалось тогда и как очевидно сейчас, проиграли. По сути, у них не было болельщиков, поскольку у них не было боли. Иное дело – подлинный игрок: “Когда мне ломали шею, о ребрах не говоря, мне больно – ему больнее, о, как я его жалею, сочувствую я ему, великому Хемингуэю, болельщику моему”.

Межиров гордится своим собственным бильярдным столом (“шесть луз, резина и сукно, три аспидных доски”): “На нем играли мастера Митасов и Ашот, Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох и мал, название одно, но дух Березина слетал на старое сукно”.

А теперь представьте себе идола, который написал бы о себе следующим образом: “Как будто так легко – от двух бортов по фишкам, а я то широко беру, то узко слишком”. Мы с ним никак не могли перейти на “ты”. Что-то мешало. Он настаивал, я отказывался. Потом он пояснил: “Все просто. Я старше вас на Отечественную войну” (кстати, чуть позже это стало стихотворением). Не одному мне не удавалось быть с ним на более короткой ноге. Многие другие тоже терпели фиаско, за что обвиняли, конечно же, его.

Не единожды доказывалось, что межировская поэзия, понюхавшая на войне пороху, но однажды позвавшая “коммунистов вперед”, лишена религиозного чувства, не дышит истинной верой. Кое-кто доказывал это даже “в отработанной стойке погромной”. Если б так, откуда бы у него взялись горькие мотивы покаяния, столь характерные для него: “А дальше… Боже! Стыд и срам…”, “Страшного мне не избегнуть Суда, - и прегрешений моих вереница вытянется беспредельно, когда время прервется, пространство продлится”.

Самоцели здесь нет и быть не может никакой. “Неужели Божья воля – то, чему названья нет!” Это “как одна молитва чудная”.

Впрочем, художник и тут остается художником: “Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу”.

Совесть – как “рыжее пламя во ржи”, которое “за конницей гонится”.

Межиров, судя по всему, испытал превеликое счастье, когда перевел с грузинского (а именно Ираклия Абашидзе) стихи с голосом Руставели, голосом, раздающимся то у стен Крестовского монастыря, то в самом этом монастыре, то в оливковом иерусалимском саду, то у колокольни, то в белой келье, то у Катамона, то в глухой пустыне. И не мог отказать себе в праве включать этот плач как свой собственный в последние книги. Раскаяние далось нелегко, но оно неизбежно для Межирова и очевидно наподобие “меча, воткнутого в скалу по рукоять”. Это раскаяние хлынуло мощнее родниковой струи: “Зачем богоотступничество мне в вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине Ты ведаешь один, мой Бог распятый?” Оппоненты Межирова высокомерны и шовинистичны в оценке русского поэта, нашедшего покаянные строки, кои им и не снились: “Я пришел к Тебе с мольбой всех времен и поколений. Пантократор! Пред Тобой опускаюсь на колени”.

Однажды, в молодости Межиров в запале воскликнул: “О, какими были б мы счастливыми, если б нас убило на войне”. Слава Богу, что судьба пощадила поэта и он дал нам возможность увидеть увиденное им самим. А это, честное слово, не так уж мало. Обратимся хотя бы к “Проводам”, к тем временам, когда “обритую наспех пехоту” повезли далеко-далёко, когда пареньку, совсем мальчишке, не хочется пить сгущенку. “И он изо всех своих сил, нехитрую вспомнив науку, на банку ножом надавил, из тамбура высунул руку. И вьется, густа и сладка, вдоль пульманов пыльных состава тягучая нить молока, последняя в жизни забава”.

Обратимся обязательно и к “Календарю” – и будем “умирать от воспоминаний”. А вспомнить есть что – и Невскую Дубровку, и остаток взвода, и охтенский мост, и саму Охту, разбитую и деревянную, и девушек-сестер (они – для того, чтобы “отдирать окопную коросту, женскою пленяться красотой”), и пометки на перекидном календаре (“Очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила – даты первых переформировок, первых постояльцев имена”). Вот, дорогие мои, “какая музыка была, какая музыка играла”!

Эта музыка, разумеется, нисколько не волнует признающих лишь одну стойку – ну да, “погромную”, забывающих, что два народа-изгоя, “единые и в святости, и в свинстве, не могут друг без друга там и тут и в непреодолимом двуединстве друг друга прославляют и клянут”. Межиров не боится, что его упрекнут за строки, пришедшие к нам из-за океана, из Штатов, где он сейчас вынужден жить: “Не вечно достоевским бесам пророчествовать и пылать. Хвала и слава мракобесам, охотнорядцам исполать. Всё на места свои поставлю, перед законом повинюсь, черту оседлости прославлю, процентной норме поклонюсь. В них основанье и основа существованья и труда. Под их защитой Зускин снова убит не будет никогда”. Но чтобы всё это было яснее читателю и не вызвало кривотолков, приведу строфу из знаменитого стихотворения “Москва. Мороз. Россия…”: “Был русским плоть от плоти по мыслям, по словам, - когда стихи прочтете, понятней станет вам”.

Межиров ежедневен и ежечасен в русской словесности.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Александр Межиров. Фото А.Н.Кривомазова, 1988.

|

* * *

Снова будут грозы, будет снег,

Снова будут слезы, будет смех

Всюду – от Десны и до Десны,

Вечно – от весны и до весны.

Дай-то Бог, дай-то Бог.

Над Десной опять лоза, лоза.

Над Телячьим островом гроза,

Облака теснятся над Десной.

Родина! Опять в мои глаза

Ты глядишься древней новизной.

Над Невой туман — опять, опять.

Город спит. Мосты разведены.

Но лежит на городе печать

Той же самой древней новизны.

Снова будут грозы, будет снег,

Снова будут слезы, будет смех

Всюду — от Десны и до Десны,

Вечно — от весны и до весны.

Идут дни, дождем и льдом звеня,

Гомоня гудками над страной,

Поезд, уходящий без меня,

Отойдет когда-нибудь со мной.

Сколько на земле земных дорог,

Сколько на земле земных путей,—

Столько на земле земных тревог,

Столько на земле земных страстей.

Вечный пастырь бесконечных стад

Пояснит у смертного одра:

Если люди на земле грустят —

Это потому, что жизнь щедра.

* * *

Что-то разъяло на стаи лесные

Мир человеческого бытия.

Стая твоя, как и все остальные,

Эта случайная стая твоя.

Кто его знает, что с нами случится, -

Нету и не было вех на судьбе.

Только не вой, молодая волчица,

Ветер и так завывает в трубе.

Я не сужу, а почти понимаю,—

Там, где предзимние ветры свистят,

Сбились на вечер в случайную стаю

Несколько лютых волчиц и волчат.

Только не бойся от стаи отбиться,

Жалобно так и тоскливо не вой,

Только не бойся на вечер прибиться

К старому волку из стаи чужой.

ИЗ ИРАКЛИЯ АБАШИДЗЕ

(с грузинского)

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ

У СТЕН КРЕСТОВОГО МОНАСТЫРЯ

Зачем

богоотступничество

мне

В вину вменяют

И грозят расплатой,

Когда на свете

о моей вине

Ты ведаешь один,

Мой Бог распятый?

Расселин горных

Образ неземной,

Поверженных во прахе — утешитель,

Обиженных — укромная обитель,

Страды великой

Незакатный зной.

Ты -

Свет во тьме,

Пролитый щедрой чашей

С небес на землю...

Там и здесь — един

Ты -

Верой обретенная крепчайшей

Причина высочайшая причин.

От колыбели и до дней последних

И перейдя последнюю межу

Я — твоего завета исповедник —

Всем существом тебе принадлежу.

Все, что во мне созрело,—

Слово, дело,

Все, что зачахло,

Каждое зерно,—

Тобой,

Неотвратимо и всецело,

В меня однажды было внедрено.

Благодаря твоей всевышней власти,

Аз есмь не зверь...

не зверь...

но Человек...

В дороге долгой

Одолел напасти

И заблуждений горестных избег.

Учение твое — превыше правил...

Ты,

наставляя жить не по злобе,

Спас от греха, на правый путь направил

Небесным откровеньем:

“Бог в тебе...”.

И если в чем-то я ошибся все же,—

О прегрешеньях суетных моих

Ты, Вездесущий,

узнавал не позже,

Всеведающий,

ведал в тот же миг.

Не знаю, похулишь или похвалишь,—

Лишь твоему подсуден я суду,

Судья всевышний мой,

И от тебя лишь

Великодушья и прощенья жду.

Мой разум и сознанье

Высшим даром

Я почитал, не ведая вины,

Ибо они

Из всех существ

Недаром

Лишь человеку только и даны.

Ты поклоненья требовал слепого,

Коленопреклоненья одного,—

Но только мысли,

воплощенной в слово,

Я поклонялся, веря в естество.

И если в замысле твоем высоком

Я человеком был,

И если ты

Однажды взвесил совершенным оком

Мои несовершенные черты,

И если ты

Печаль и радость —

Разом —

Дал мне вкусить на праведном пути,—

То я желал

Раскрепощенный разум,

Освобожденье мысли

Обрести.

Нежней молитвы и мощней хорала

Вошло желанье это в бытие.

Избави бог, чтоб жизнь меня карала

За это вот желание мое!

Но если ты желанье это все же

Сочтешь за грех, помыслив о плохом,

То где тогда, не ведаю, о Боже,

Граница меж грехом и не грехом?!

Не осуждай меня...

Из дальней дали,

Недугами согбен, полуживой,

Пришел к тебе, поникнув головой,

Колени преклонив,

Проситель твой

От имени желанья и печали.

Зачем

богоотступничество

мне

В вину вменяют

И грозят расплатой,

Когда на свете

о моей вине

Ты ведаешь один,

Мой Бог распятый?!

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ

В КРЕСТОВОМ МОНАСТЫРЕ

Я исчез...

исчез я...

или

Из густой дорожной пыли

Днесь

перед концом пути

Здесь

Возникнул во плоти...

Попрана душа моя,

Плоть поглощена могилой

Или из небытия

Возродилась с новой силой?

Свет ли — на пути моем,

Или на дороге — тени?

Это

взлет

или паденье?

Это

спуск или подъем?

Плачу я или пою?

Волен

Или под охраной

На земле обетованной

Коротаю жизнь мою?..

Даль открыта с перевала —

Застилает очи мгла...

Роза дикая увяла —

Краше прежней расцвела?

Отрешился от земного

Или,

Все припомнив снова,

Наяву, а не во сне

Знойным упиваюсь летом?

Или не от чего мне

Отрекаться в мире этом?..

Разве я растратил пыл

Веры и молитвы

Или,

Повинуясь чуждой силе,

Твой закон переступил?

В этом ли моя беда?

Что же мне в вину вменялось!

Или то,

Что иногда

Мысль узде не подчинялась?

Но не твой ли щедрый дар,

Что вознес меня высоко,—

Сердца пламенного жар,

Мысли пристальное око.

Или сам я не постиг

Истины

И, может статься,

Ты совсем в грехах моих

Не находишь святотатства?!

И тебе,

Учитель мой,

Всеблагой и справедливый,

Слишком робкими порой

Кажутся мои порывы...

Робость...

Вот вина моя

Перед Богом и законом,

И раскаиваюсь я

В прегрешенье

Несвершенном.

Жизнь моя иначе шла,

Иначе звучало слово.

Я -

Другого ремесла

И призвания иного...

Что досталось мне в удел?

Разве был я слишком жаден

Разве

право

возымел

Или

голос

был мне даден?

Разве правил мной Ваал,

Искушал и беспокоил?

Разве

я повелевал,

Или цитадели строил,

Или рушил города?..

Я,

не венчанный короной,

Только

мыслью

был всегда,

Только

мыслию бессонной...

Просто был я сам собой —

Думая о человеке,

Человеческой судьбой

Не повелевал вовеки.

В этом видел я свои

Озаренья и ненастья.

Был я данником любви

И рабом единовластья.

Если в этом

весь мой грех,

Если в этом

грех мой тяжкий,

Покарай меня

за всех —

Я не требую поблажки.

На исходе дней

и сил

Я пришел под эти стены,

Сердце пред тобой открыл,

Утомленный и согбенный.

На краю могилы став,

Твоего ответа жажду:

Где был прав я,

где не прав?

Или был не прав я

Дважды?

У могилы на краю

Только правде соревную —

Укажи мне

на мою

Радость и печаль земную...

Я прошел сквозь рубежи

Пораженья и победы.

Где

весна моя?

Скажи...

Где

зима?

Ответь,

поведай!

Я пришел к тебе с мольбой

Всех времен и поколений.

Пантократор!

Пред тобой

Опускаюсь

На колени.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ В ОЛИВКОВОМ САДУ

В том признаюсь,

что на свете

превыше всего

Родину ставил.

И ежели грех мой таится

Именно в этом,

готов отвечать за него -

Пусть покарает меня

справедливая

божья десница.

Ибо светило Господне

считал я всегда

Солнцем отчизны,

ее достояньем

и светом,

Лился ли дождь

или снег покрывал города —

Я прозревал

достоянье

отечества

в этом.

О Палестина!

По вехам грузинских дорог

Шел я к тебе,

за отчизну молясь неустанно.

Ибо

вне родины

верить в бессмертье не мог,

На стороне

не искал

патриаршего сана.

Если достоин я

гор и ущелий родных,

То потому, что и сердце,

и честь,

и дыханье,

Как на алтарь,

я пожертвовал только на них,

Схиму и пост в Палестине

предвидя

заране.

Все, что, Творец,

мне однажды тобою дано,

В плоть внедрено,

влито в кровь

через дни и сквозь ночи,

Все, что потеряно,

прожито,

обретено,—

Все безраздельно

принес я

на жертвенник отчий.

И потому

на исходе последних минут

В дальнем краю,

после странствий тяжелых и длинных,

Слезы мои

на грузинскую землю

текут,

Песни мои

пребывают

в горах

и в теснинах.

И потому,

пред тобой преклоняя главу,

Родину вижу,

смотрю на родимые лица.

В монастыре палестинском

дышу и живу

Лишь для того,

чтоб за счастье отчизны молиться.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ У КОЛОКОЛЬНИ

Последние страницы перелистываю

В заветной книге...

Верю и молю:

Откликнись, Боже,

На мольбу мою,

Услышь, Творец,

Мою молитву истовую.

Молю —

Не закрывай

Морских ворот

Земли грузинской...

Исхожу мольбою —

Не отрывай

Мой праведный народ

От мира, просвещенного тобою.

Творя молитву, я пришел сюда,

Мне пост не труден и не в тягость схима.

Так почему кровавая страда,

Гнев неба — близость Страшного суда

Маячит предо мной неотвратимо...

О, почему плывет

с восхода

мгла,

И чудится, что край родимый болен,

И горестно гудят колокола,

Скорбящий глас грузинских колоколен.

Зачем

в ночи

мерещится опять,

Сквозь мглу густую сновиденья раня,

Меч,

воткнутый в скалу

по рукоять,

И яростные слышатся стенанья.

И низко

над руиной крепостной

Кружится ворон сытый и надменный.

И Картли

тенью

следует за мной,

Отторгнута от Бога и вселенной.

Свечу в грузинском доме не гаси,

Не обрекай отчизну на бесславье,

От рабской доли, Боже, упаси,

От поруганья, Господи, избави!

Не закрывай

Морских ее ворот,

Не дай

Вольнолюбивой

Стать рабою.

Не отрывай

Мой праведный народ

От мира, просвещенного тобою.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ В БЕЛОЙ КЕЛЬЕ

Кем ты была, Тамар?..

Стенаньями без края

И плачем без границ...

О чем печаль твоя?

Ты — божество,

ты — свет,

который, догорая,

Зашел за горизонт

земного бытия.

Была ли солнцем ты,

светилом полуденным?

Не знаю...

Но была,

воистину была

И голосом души,

и безысходным стоном,

Истоком стольких слез

без счета и числа.

И в тот же самый час,

как ты смежила веки,

Жизнь кончилась моя,

окутал душу мрак,—

И дар моей любви

угас,

угас

навеки,—

Светильник догорел,

огонь души иссяк.

Но если был я жив

и если верил свято

В добро и красоту,

в свершенье и в порыв,

Любовь

звалась моим

дыханием

когда-то, -

Любовью был я жив,

любовью был я жив.

И если мысль в моей

душе,

как на скрижали

Начертана была,

цель жизни обнажив,—

И мысль моя и цель

любовь обозначали,—

Любовью был я жив,

любовью был я жив.

И если путь торил

до смертного предела,

В деянье претворял

души бессмертный пыл, -

По имени любви

звалось любовью дело,—

Деяние мое...

Любовью жив я был.

Не ведает никто,

где истины обитель,

Пристанище,

дворец,

пещера,

кров,

жилье.

Но истины ничуть

я, грешный, не обидел

Тем, что любовь считал

пристанищем ее.

Что я теперь?

Сосуд,

осушенный на пире,

Способный лишь звенеть,

зияя пустотой,

Или древесный ствол,

который подрубили

Под корень

на скале

высокой и крутой.

Кто я теперь?

Скала,

с отвесных круч

в ущелье

Поверженная ниц

обвалом

наповал.

И чем еще жива

душа

в усталом теле?

Остаток тайных сил

исчерпался, пропал.

В растерзанной груди

нет сердца.

Немотою

Объяты небеса.

Земля, как ночь, слепа.

У жизни на краю,

перед могилой стоя,

Дивлюсь, как тяжела

последняя стопа.

Отсюда не слышны

назойливые речи

Тех, кто винил меня

в безбожии за то,

Что я любил тебя.

О, это бессердечье,—

В сравненье с ним само

безбожие —

ничто.

Пусть, как и ты, Тамар,

путь продолжать не в силе,

Умру, перешагнув последнюю черту.

Пусть, как и ты, Тамар,

Могилу — в безмогилье,

затерянный в ночи,

Навечно обрету.

Пусть времени река

течет неистощимо,

Колоколами тризн

вторгаясь в торжество.

Пусть шествуют века

и поколенья

мимо

Сокрытого от глаз

приюта моего.

Кем ты была, Тамар?..

Стенаньями без края

И плачем без границ...

О чем печаль твоя?

Ты — божество,

ты — свет,

который, догорая,

Зашел за горизонт

земного бытия.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ У КАТАМОНА

О язык мой!

Ты — дар,

ты — стремленье и взлет.

Ты — сцепленье

Наших скал,

наших глыб и камней.

Исцеленье

Наших дней

от недугов...

Дыхание наших знамен.

Ты — родной,

не стареющий наш и старинный,

Наш единый.

Ничем

ты не можешь быть здесь заменен.

Ты остался один у меня

в час кончины.

Я оставил на родине

тысячу верных друзей

И неверных покинул

ушел от врагов и от братьев.

Навсегда оглушен

гулом жизни исчерпанной всей,

Отошел от нее,

с тем, что смертно,

Все связи утратив.

Я лишился всего,

отрешился от жизни живой,

Отрешился от смертного

в сумерках келий унылых.

Но бессмертен лишь ты,

и до самой доски гробовой,

О язык,

от тебя

отрешиться

отшельник

не в силах.

Если веровал в солнце,

и солнце в блаженнейший миг

Жгло,

сжигало

меня,

То превыше блаженства и зноя

Только ты, мой язык,

Выразитель стремлений моих,

первородство мое...

О язык мой — бессмертье земное.

Проникающий в недра,

в подземные глуби,

в моря,

Созерцающий небо,

ты звездным причастен чертогам.

Ты — сладчайшая скорбь,

ты — горчайшая радость моя,

Обо всем говорящий,

умалчивающий о многом.

Кисть моя и резец —

ты в суровом пространстве холста,

В неподатливом мраморе.

Ты пробиваешься к цели.

На могиле плита,

как слезами, тобою залита,

Ты звучишь по ночам

над младенческим сном колыбели.

Станут прахом твердыни,

и все монументы падут

И растоптаны будут,

и, раненный на поле брани,

Дух испустит герой,

превратится в осколки сосуд,

И подернется вечность

туманами воспоминаний.

И премудрость иссякнет,

и мысль обмелеет до дна,

Упражняться устанет

в открытии истин открытых.

Ветвь платана последнего

будет грозой сожжена,

Остановится кровь,

жаркий пламень угаснет в ланитах -

И лишь только тебя

никому не дано побороть.

И какие бы грозы

над телом твоим ни пылали,

Не разрушится Слово,

которое было вначале,

Смертным прахом не станет

вовеки бессмертная плоть.

О язык!

Ты мой гений.

Стремленье и взлет

и сцепленье

Наших скал,

наших глыб и камней.

Исцеленье

Наших дней

от недугов...

Дыхание наших знамен.

Ты — родной,

не стареющий наш и старинный,

Наш единый.

Ничем

ты не можешь быть здесь заменен.

Лишь тебя позабыть

не дано мне в минуту кончины.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ В СУМЕРКАХ КРЕСТОВОГО МОНАСТЫРЯ

Когда мы спим,

Что только не приснится,

Когда мы спим и дышим тяжело.

Сей мир земной разящая десница

Сразила и меня, Тамар-царица,

За горы

Солнце Грузии зашло.

Всевышнему хвала!

Мои недуги

Уже никто не может врачевать.

В моих горах отголосили вьюги,

Сгорели грозы.

Тишь и благодать.

К чему теперь заботиться о теле,

Когда, покоясь в смутном забытьи,

Души кромешной боли отболели,

Закончились блуждания мои.О, горе миру бренному!

Отныне

Тамар-царицы в царстве нет земном.

Молясь и плача в этой темной скинье,

Проснулся я —

Все оказалось сном.

И только Бога об одном-едином

Молю от милой родины вдали:

Горам отчизны и ее долинам

Покой и процветанье ниспошли.

И пусть моей молитвою хранится

Всегда повелевающая мной

Ее непобедимая десница,

Ее язык бессмертный и родной.

ГОЛОС РУСТАВЕЛИ В ГЛУХОЙ ПУСТЫНЕ

Что тебя отторгло от Месхети

И влекло сквозь этот адов зной?

Может быть, вражды нещадной сети,

Недруги твои всему виной?

Был ли кто-нибудь в отчизне милой,

Кем твое изгнанье начато,

Кто грозил тебе враждебной силой?

Голос Руставели: “Нет. Никто”.

Или, может быть, на славу зарясь,

Зависти кипящая смола

На тебя со всех сторон текла?

Голос Руставели: “Нет. Не зависть”.

Может быть, без крова и без сил,

Черною изменой в ночь гонимый,

Ты, изнемогая, отступил

На стезю недобровольной схимы?

Может быть, у роковой черты

Ты простился с верой неизменной,

Может быть, изменой изгнан ты?

Голос Руставели: “Не изменой”.

Может быть, от лести ты бежал,

Ненавистна ей любая сила,

Миллионом ядовитых жал

В плоть впилась и душу отравила?

Видно, был не в силах перенесть

Лести непотребные щедроты,—

И она свела с тобою счеты?

Голос Руставели: “Нет. Не лесть”.

Ну так, может, ненависть слепая,

В жажде уничтожить все и вся,

Кралась, ни на шаг не отступая,

За тобой по следу колеся?

Не она ли в очаге гудела

И, тебя обуглив дочерна,

Выгнала из отчего предела?

Голос Руставели: “Не она”.

Что же обрекло на отлученье

От родных нагорий и лугов,

Явным сделав тайное мученье?

Голос Руставели: “Что? Любовь...”

АПОЛОГИЯ ЦИРКА

Все меняется не очень, -

Следует за летом осень,

И за осенью зима.

И вослед за светом - тьма.

Был когда-то цирк бродячим,

Сделался передвижным.

И смеемся мы и плачем,

Всюду следуя за ним.

Ничего не изменилось,

Просто этим стало то,

Снится мне, как прежде снилось,

Штопаное шапито.

Он ишачил на Майдане,

Стал трудиться у метро.

То же вечное мотанье

Незапамятно-старо.

Не дают ему работать

(Прежде был городовой)

И с него сбирают подать,

Гонят улицей кривой.

Но никем непобедима,

Ныне, присно и вовек

Мотогонщика

Вадима Труппа - восемь человек.

Перед публикой открыта

Нищенского реквизита

Роскошь пестрая его,

Бедной жизни торжество.

Бедной жизни добровольцы,

В мире вашем я гостил.

Там летят под купол кольца,

Как мистерия светил.

Всё меняется не очень,

Следует за летом осень,

Как начало и конец, -

И летят всё те же восемь

Пламенеющих колец.

Чтоб девятое прибавить

Надо пальцы окровавить.

Перемочь такую боль.

Новую набить мозоль.

Низко публика поникла

Над грохочущей стеной,

Над орбитой мотоцикла

Зачаженно-выхлопной.

Я не слишком в этих тайнах,

Но без памяти люблю

Зрителей твоих случайных,

Мотогонщиков отчаянных,

Низко никнущих к рулю.

Я люблю кураж Вадима,

Выхлоп дыма и огня,

До сих пор непобедима

Эта “горка” - для меня.

Он, танцуя в ритме вальса,

Под перегазовок шквал,

Со стены сырой срывался,

Кости, падая, ломал.

Облупился дом-вагончик,

И болеет мотогонщик, -

Вертикальная стена

За пустырь оттеснена.

Но красиво-некрасивый,

Он появится опять,

Чтобы вновь над культом силы

В клоунаде хохотать.

Храм дощатый,

Одноглавый,

В час треклятый,

Помоги!

Я люблю твои булавы

С тусклым проблеском фольги.

Узкой проволокой жизни,

Чтобы я не падал ввысь,

Подо мной опять провисни

Или туго натянись.

Над манежем вновь и снова

Слово “ап!” - всему основа.

Мир содеян по нему.

Всех, кто здесь бросал булавы,

Ради их безвестной славы

Этим словом помяну.

Этим словом цирк помянем,

Представляющийся мне

Постоянным состояньем

Всех живущих на земле.

Цирк передвижной, гонимый,

Мирового бытия

Образ подлинный, не мнимый,

Мной любимый.

Жизнь моя.

ALTER EGO

Мне бы жить немножечко пониже,

Но мансарды в нонешнем Париже

Высоко - одышку наживешь.

А в моей - вчерашний дым клубится,

И холсты какого-то кубиста

Бурно обсуждает молодежь.

В блюдечке окурок.

Дым тяжелый,

Старый дым.

Эпоха пепси-колы

Отменила джюс и оранжад.

Нету больше ни семьи, ни школы, -

Стоило ли почву орошать?

Лень приборку делать, постирушку,

Разную и всякую нуду, -

Заведу смышленую игрушку,

Ключиком игрушку заведу.

Жизнь чужую истово корежа,

Позвоню (своя не дорога):

- Поднимайся, заспанная рожа,

Едем в ресторан и на бега.

В этой самой разлюли-малине,

От тоски чуть-чуть навеселе,

Познакомлю я тебя с Феллини,

Вознесенским, Сартром и Пеле.

И, не сознавая, что калечу,

Пагубным инстинктам угожу, -

Важные контакты обеспечу,

Главные каналы укажу.

Временно убью в тебе торговлю -

Сущность постоянную твою,

Поселю под собственную кровлю,

Книгами твой разум разовью.

Бегать по редакциям заставлюМи

Мулен-Руж и Нотр-Дам,

Лепет малограмотный исправлю,

Книжечку составлю и издам.

На Монмартре проживает идол,

Сверхкумир и супер-Вельзевул.

Юбилея он еще не выдал,

Полувека не перешагнул.

Муторно кумиру, тошно, худо,

Наглотавшись джина и "Камю",

После многосуточного блуда

Возвращаться в милую семью.

Колотье какое-то в кумире,

Мается мыслитель и пророк,

Чтобы мир царил в семье и в мире,

Одолжу тебя на вечерок.

Чтобы не страдал французский гений,

Будешь ты использован пока

Как амортизатор возвращений

В милую семью из кабака.

В "кадиллаке" сможешь прокатиться,

На ходу вкушая от щедрот.

Вообще знакомство пригодится

И себя окажет в свой черед.

Если же кумира для острастки

За Мао Цзэ-дуна поведут

И продержат до утра в участке, -

Ты сумеешь выгадать и тут.

Позвоню на виллу Сименону,

Сименон ажанам позвонит -

Тары-бары, и тебя без шмону

Выпустят в объятья аонид.

В департамент не пойдет "телега",

Ну а если даже и пойдет, -

Для другого я, для Alter ego

Целесообразный поворот.

Даже и "телега" не расплата,

Если воплощаются мечты, -

В протоколе комиссариата

За кумиром напечатан ты.

Ты исполнил миссию святую

По благоустройству бытия, -

За кумиром, через запятую,

Значится фамилия твоя.

На одной руке уже имея

Два разэкзотических кольца,

Ты уже идешь, уже наглея,

Но пока еще не до конца.

В пику монпарнасским летописцам,

Ты живешь, осуществляя план,

Рыночным, холодным любопытством

К людям, книгам, сплетням и делам.

Кроме любопытства ледяного,

Ничего иного своего,

Впрочем, это для тебя не ново, -

Знаешь сам, что нету ничего.

Ощущаешь сам - и это чувство,

Вожделенью лютому назло,

Долю вносит в околоискусство

И в неподалекуремесло.

И непереваренного Ницше

В животе приталенном неся,

Ты идешь все выше, то есть ниже,

Ибо можно все, чего нельзя.

Преисполнен гонора и спеси,

Человеком не был, сразу сверх -

Человеком стал в эпоху пепси, -

Энциклопедистов опроверг.

Ты идешь, способный на любое, -

Только пользой чутко дорожа,

В шляпе настоящего ковбоя,

Выхваченной из-за рубежа.

В разлюли-малине распроклятой,

На Монмартре нашем дорогом,

Будешь ты клиент и завсегдатай

Ежели не будешь дураком.

Ты сперва за все меня за это

Будешь очень сильно уважать.

А потом за все меня за это

Будешь от души уничтожать.

Нажимай, снимай поглубже стружку

Со спины того, кто превратил

В жалкую игрушку-побегушку

Твой холодный олимпийский пыл.

Не жалей, выслеживай, аукай, -

Сдвоенными в челюсть и под дых.

Ты рожден тоской моей и скукой,

Самый молодой из молодых.

Я построил дом, но не из бревен,

А из карт, крапленных поперек,

Потому и пред тобой виновен, -

Превратил в игрушку, не сберег.

Ну, а ты действительно услышал

Крик души веселой и больной

И на миг тоску мою утишил,

Сделался игрушкой заводной.

И за эту страшную работу

Подчистую, господи прости,

Расплатиться я готов по счету

И черту итога провести.

Расписаться под чертой итога

И, передохнув совсем немного,

Новую игрушку завести.

Новую игрушку заводную

После передыха завести, -

Чтоб за водкой бегала в пивную

И цветы носила травести.

Пепси-кола не заменит водку,

Потому что водка не вода,

Лень в мансарде заменить проводку, -

Скоро загорятся провода.

ШАХМАТИСТ

А у Мощенко шахматный ум -

Он свободные видит поля,

А не те, на которых фигуры.

Он слегка угловат и немного угрюм, -

Вот идет он, тбилисским асфальтом пыля,

Высоченный, застенчивый, хмурый.

Видит наш созерцающий взгляд

В суматохе житейской и спешке

Лишь поля, на которых стоят

Короли, королевы и пешки.

Ну а Мощенко видит поля

И с полей на поля переходы,

Абсолютно пригодные для

Одинокой и гордой свободы.

Он исходит из этих полей,

Оккупации не претерпевших,

Ибо нету на них королей,

Королев и подопытных пешек.

Исходить из иного - нельзя!

Через вилки и через дреколья

Он идет - не по зову ферзя,

А по воле свободного поля.

Он идет, исходя из того,

Что свобода - превыше всего, -

И, победно звеня стременами,

Сам не ведает, что у него

Преимущество есть перед нами.

СЕРПУХОВ

Прилетела, сердце раня,

Телеграмма из села.

Прощай, Дуня, моя няня, -

Ты жила и не жила.

Паровозов хриплый хохот,

Стылых рельс двойная нить.

Заворачиваюсь в холод,

Уезжаю хоронить.

В Серпухове на вокзале,

В очереди на такси: -

Не посадим,- мне сказали, -

Не посадим, не проси.

Мы начальников не возим.

Наш обычай не таков.

Ты пройдись-ка пёхом восемь

Километров до Данков...

А какой же я начальник

И за что меня винить?

Не начальник я - печальник,

Еду няню хоронить.

От безмерного страданья

Голова моя бела.

У меня такая няня,

Если б знали вы,

Была.

И жила большая сила

В няне маленькой моей.

Двух детей похоронила,

Потеряла двух мужей.

И судить ее не судим,

Что, с землей порвавши связь

К присоветованным людям

Из деревни подалась.

Может быть, не в этом дело,

Может, в чем-нибудь другом?..

Все, что знала и умела,

Няня делала бегом.

Вот лежит она, не дышит,

Стужей лик покойный пышет,

Не зажег никто свечу.

При последней встрече с няней,

Вместо вздохов и стенаний,

Стиснул зубы - и молчу.

Не скажу о ней ни слова,

Потому что все слова -

Золотистая полова,

Яровая полова.

Сами вытащили сани,

Сами лошадь запрягли,

Гроб с холодным телом няни

На кладбище повезли.

Хмур могильщик.

Возчик зол.

Маются от скуки оба.

Ковыляют возле гроба,

От сугроба до сугроба

Путь на кладбище тяжел.

Вдруг из ветхого сарая

На данковские снега,

Кувыркаясь и играя,

Выкатились два щенка.

Сразу с лиц слетела скука,

Не осталось ни следа.

- Все же выходила сука,

Да в такие холода...

И возникнул, вроде скрипок,

Неземной какой-то звук.

И подобие улыбок

Лица высветлило вдруг.

А на Сретенке в клетушке,

В полутемной мастерской,

Где на каменной подушке

Спит Владимир Луговской,

Знаменитый скульптор Эрнст

Неизвестный глину месит;

Весь в поту, не спит, не ест,

Руководство МОСХа бесит;

Не дает скучать Москве,

Не дает засохнуть глине.

По какой-то там из линий,

Слава богу, мы в родстве.

Он прервет свои исканья,

Когда я к нему приду, -

И могильную плиту

Няне вырубит из камня.

Ближе к пасхе дождь заладит,

Снег сойдет, земля осядет -

Подмосковный чернозем.

По весенней глине свежей,

По дороге непроезжей,

Мы надгробье повезем.

Ну, так бей крылом, беда,

По моей веселой жизни -

И на ней ясней оттисни

Образ няни - навсегда.

Родина моя,

Россия... Няня...

Дуня... Евдокия...

ИЗ ИСТОРИИ БАЛЕТА. ЛЕСТНИЦА

Гельцер танцует последний сезон,

Но, как и прежде, прыжок невесом, -

Только слышней раздаются нападки,

Только на сцене, тяжелой как сон,

В паузах бешено ходят лопатки.

Воздух неведомой силой стеснен -

Между последними в жизни прыжками

Не продохнуть, - и худыми руками

Гельцер танцует последний сезон.

* * *

Отстраняю прочь орудья пытки.

Заикаюсь.

Господи, прости...

Делаю последние попытки

Душу помраченную спасти.

Уезжаю на разъезд пустынный,

Ревностью насытившись сполна.

И голубоватый снег простынный

Стелет прямо под ноги луна.

А она в глухом полуподвале

Вспоминает, рухнув на кровать,

Как ее по кругу предавали,

Прежде чем невестою назвать.

А потом во тьме кромешно-голой

Головой гнетет мое плечо

И ночами гибелью бесполой

Дышит мне на щеку горячо.

ПРОВОДЫ

Без слез проводили меня...

Не плакала, не голосила,

Лишь крепче губу закусила

Видавшая виды родня.

Написано так на роду...

Они, как седые легенды,

Стоят в сорок первом году,

Родители-интеллигенты.

Меня проводили без слез,

Не плакали, не голосили,

Истошно кричал паровоз,

Окутанный клубами пыли.

Неведом наш путь и далек,

Живыми вернуться не чаем,

Сухой получаем паек,

За жизнь и за смерть отвечаем.

Тебя повезли далеко,

Обритая наспех пехота...

Сгущенное пить молоко

Мальчишке совсем неохота.

И он изо всех своих сил,

Нехитрую вспомнив науку,

На банку ножом надавил,

Из тамбура высунул руку.

И вьется, густа и сладка,

Вдоль пульманов пыльных состава

Тягучая нить молока,

Последняя в жизни забава.

Он вспомнит об этом не раз,

Блокадную пайку глотая.

Но это потом, а сейчас

Беспечна душа молодая.

Но это потом, а пока,

Покинув консервное лоно,

Тягучая нить молока

Колеблется вдоль эшелона.

Пусть нечем чаи подсластить,

Отныне не в сладости сладость,

И вьется молочная нить,

Последняя детская слабость.

Свистит за верстою верста,

В теплушке доиграно действо,

Консервная банка пуста.

Ну вот и окончилось детство.

КАЛЕНДАРЬ

Покидаю Невскую Дубровку,

Кое-как плетусь по рубежу -

Отхожу на переформировку

И остатки взвода увожу.

Армия моя не уцелела,

Не осталось близких у меня

От артиллерийского обстрела,

От косоприцельного огня.

Перейдем по Охтенскому мосту

И на Охте станем на постой -

Отдирать оконную коросту,

Женскою пленяться красотой.

Охта деревянная разбита,

Растащили Охту на дрова.

Только жизнь, она сильнее быта:

Быта нет, а жизнь еще жива.

Богачов со мной из медсанбата,

Мы в глаза друг другу не глядим -

Слишком борода его щербата,

Слишком взгляд угрюм и нелюдим.

Слишком на лице его усталом

Борозды о многом говорят.

Спиртом неразбавленным и салом

Богачов запасливый богат.

Мы на Верхней Охте квартируем.

Две сестры хозяйствуют в дому,

Самым первым в жизни поцелуем

Памятные сердцу моему.

Помню, помню календарь настольный,

Старый календарь перекидной,

Записи на нем и почерк школьный,

Прежде школьный, а потом - иной.

Прежде - буквы детские, смешные,

Именины и каникул дни.

Ну, а после - записи иные.

Иначе написаны они.

Помню, помню, как мало-помалу

Голос горя нарастал и креп:

"Умер папа". "Схоронили маму".

"Потеряли карточки на хлеб".

Знак вопроса - исступленно-дерзкий.

Росчерк - бесшабашно-удалой.

А потом - рисунок полудетский:

Сердце, пораженное стрелой.

Очерк сердца зыбок и неловок,

А стрела перната и мила -

Даты первых переформировок,

Первых постояльцев имена.

Друг на друга буквы повалились,

Сгрудились недвижно и мертво:

"Поселились. Пили. Веселились".

Вот и все. И больше ничего.

Здесь и я с друзьями в соучастье, -

Наспех фотографии даря,

Переформированные части

Прямо в бой идут с календаря.

Дождь на стеклах искажает лица

Двух сестер, сидящих у окна;

Переформировка длится, длится,

Никогда не кончится она.

Наступаю, отхожу и рушу

Все, что было сделано не так.

Переформировываю душу

Для грядущих маршей и атак,

Вижу вновь, как, в час прощаясь ранний,

Ничего на память не берем.

Умираю от воспоминаний

Над перекидным календарем.

МУЗЫКА

Какая музыка была!

Какая музыка играла,

Когда и души и тела

Война проклятая попрала.

Какая музыка во всем,

Всем и для всех - не по ранжиру.

Осилим... Выстоим... Спасем...

Ах, не до жиру - быть бы живу.

Солдатам головы кружа,

Трехрядка под накатом бревен

Была нужней для блиндажа,

Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну струна

Натянутая трепетала,

Когда проклятая война

И души и тела топтала.

Стенали яростно, навзрыд,

Одной-единой страсти ради

На полустанке - инвалид

И Шостакович - в Ленинграде.

* * *

Москва. Мороз. Россия.

Да снег, летящий вкось.

Свой красный нос, разиня,

Смотри, не отморозь!

Ты стар, хотя не дожил

До сорока годов.

Ты встреч не подытожил,

К разлукам не готов.

Был русским плоть от плоти

По мысли, по словам.

Когда стихи прочтете,

Понятней станет вам.

По льду стопою голой

К воде легко скользил

И в полынье веселой

Купался девять зим.

Теперь как вспомню - жарко

Становится на миг,

И холодно, и жалко,

Что навсегда отвык.

Кровоточили цыпки

На стонущих ногах...

Ну, а писал о цирке,

О спорте, о бегах.

Я жил в их мире милом,

В традициях веков,

И был моим кумиром

Жонглер Ольховиков.

Он внуком был и сыном

Тех, кто сошел давно.

На крупе лошадином

Работал без панно.

Юпитеры немели,

Манеж клубился тьмой.

Из цирка по метели

Мы ехали домой.

Я жил в морозной пыли,

Закутанный в снега.

Меня писать учили

Тулуз-Лотрек, Дега.

ПОТОЛОК

Эта женщина, злая и умная,

Проживает под кровлей одна.

Но подруг разномастная уния

Этой женщине подчинена.

Эта церковь для склада, для клуба ли

Предназначена прежде была,

А теперь там лишь комнатка в куполе

Да в холодной печурке зола.

Эта комната - получердачная,

Антресоли как банный полок,

Обстановка плетеная, дачная,

Весь в потеках косой потолок.

Купол неба над куполом комнаты,

Небывалая крыша худа.

Убрала свою горницу скромно ты,

Но зато потолок - хоть куда!

Вещи, брошены или рассованы,

На хозяйку взирают мертво.

Потолок весь в потеках, рисованный, -

Эта женщина смотрит в него.

- Дождик мой, - говорит она, - меленький,

Дождик миленький, лей не жалей,

Ни в России никто, ни в Америке

Рисовать не умеет смелей.

Я с тобою, мой дождичек, вместе реву,

Над кроватью течет потолок.

Никакому Рублеву и Нестерову

Лик такой и присниться не мог.

Никакому на свете художнику

Так Исуса не нарисовать,

Как осеннему мелкому дождику,

Попадающему на кровать.

БЕССОННИЦА

Хоронили меня, хоронили

В Чиатурах, в горняцком краю.

Черной осыпью угольной пыли

Падал я на дорогу твою.

Вечный траур - и листья и травы

В Чиатурах черны-иссиня.

В вагонетке, как уголь из лавы,

Гроб везли.

Хоронили меня.

В доме - плач.

А на черной поляне -

Пир горой, поминанье, вино.

Те - язычники.

Эти - христиане.

Те и эти - не все ли равно!

Помнишь, молния с неба упала,

Черный тополь спалила дотла

И под черный землей перевала

Свой огонь глубоко погребла.

По-иному случилось, иначе -

Здесь нашел я последний приют.

Дом шатают стенанья и плачи,

На поляне горланят и пьют.

Или это бессонница злая

Черным светом в оконный проем

Из потемок вломилась, пылая,

И стоит в изголовье моем?

От бессонницы скоро загину -

Под окошком всю ночь напролет

Бестолково заводят машину,

Тарахтенье уснуть не дает.

Тишину истязают ночную

Так, что кругом идет голова.

Хватит ручку крутить заводную,

Надо высушить свечи сперва!

Хватит ручку вертеть неумело,

Тарахтеть и пыхтеть в тишину!

Вам к утру надоест это дело -

И тогда я как мертвый усну.

И приснится, как в черной могиле,

В Чиатурах, под песню и стон,

Хоронили меня, хоронили

Рядом с молнией, черной, как сон.

* * *

Умру - придут и разберут

Бильярдный этот стол,

В который вложен весь мой труд,

Который был тяжел.

В нем все мое заключено,

Весь ад моей тоски:

Шесть луз, резина и сукно,

Три аспидных доски.

На нем играли мастера

Митасов и Ашот,

Эмиль закручивал шара,

Который не идет.

Был этот стол и плох и мал,

Название одно,

Но дух Березина слетал

На старое сукно.

ЛЮДИ СЕНТЯБРЯ

Мы люди сентября. Мы опоздали

На взморье Рижское к сезону, в срок.

На нас с деревьев листья опадали,

Наш санаторий под дождями мок.

Мы одиноко по аллеям бродим,

Ведем беседы с ветром и с дождем,

Между собой знакомства не заводим,

Сурово одиночество блюдем.

На нас пижамы не того покроя,

Не тот фасон ботинок и рубах.

Официантка нам несет второе

С презрительной усмешкой на губах.

Набравшись вдоволь светскости и силы,

Допив до дна крепленое вино,

Артельщики, завмаги, воротилы

Вернулись на Столешников давно.

Французистые шляпки и береты

Под вечер не спешат на рандеву,

Соавторы известной оперетты

Проехали на юг через Москву.

О, наши мешковатые костюмы,

Отравленные скепсисом умы!

Для оперетты чересчур угрюмы,

Для драмы слишком нетипичны мы.

Мигает маячок подслеповато -

Невольный соглядатай наших дум.

Уже скамейки пляжные куда-то

Убрали с чисто выскобленных дюн.

И если к небу рай прибит гвоздями,

Наш санаторий, не жалея сил,

Осенними и ржавыми дождями

Сын плотника к земле приколотил.

Нам санаторий мнится сущим раем,

Который к побережью пригвожден.

Мы люди сентября. Мы отдыхаем.

На Рижском взморье кончился сезон.

ПРЕДВОЕННАЯ БАЛЛАДА

Летних сумерек истома

У рояля на крыле.

На квартире завнаркома

Вечеринка в полумгле.

Руки слабы, плечи узки, -

Времени бесшумный гон, -

И десятиклассниц блузки,

Пахнущие утюгом.

Пограничная эпоха,

Шаг от мира до войны,

На "отлично" и на "плохо"

Все экзамены сданы.

Вечеринка молодая -

Времени бесшумный лет.

С временем не совпадая,

Ляля Черная поет.

И цыганский тот анапест

Дышит в души горячо.

Окна звонкие крест-накрест

Не заклеены еще.

Завнаркома нету дома,

Нету дома, как всегда.

Слишком поздно для Субботы

Не вернулся он с работы, -

Не вернется никогда.

* * *

Парк культуры и отдыха имени

Совершенно не помню кого...

В молодом неуверенном инее

Деревянные стенды кино.

Жестким ветром афиши обглоданы.

Возле кассы томительно ждут,

Все билеты действительно проданы.

До начала пятнадцать минут.

Над кино моросянка осенняя,

В репродукторе хриплый романс.

Весь кошмар моего положения

В том, что это последний сеанс.

* * *

Подкова счастья! Что же ты, подкова!

Я разогнул тебя из удальства

И вот теперь согнуть не в силах снова -

Вернуть на счастье жалкие права.

Как возвратить лицо твое степное,

Угрюмых глаз неистовый разлет,

И губы, пересохшие от зноя,

И все, что жизнь обратно не вернет!

Как я твержу девчонке непутевой,

Которой все на свете трын-трава, -

А сам стою с разогнутой подковой

И слушаю, как падают слова.

* * *

Молчат могилы, саркофаги, склепы, -

Из праха сотворенный - прахом стал, -

Все разговоры о душе нелепы,

Но если занесло тебя в Бенгал,

Днем, возопив на крайнем перепутье,

Сырым огнем Бенгалии дыша,

Прозреешь душу вечную в Калькутте,

Которая воистину душа.

В чем виноват, за все меня простили, -

Душа и представлялась мне такой.

Воистину, как сказано в Псалтыри:

Днем вопию и ночью пред тобой.

АВТОБУС

Вновь подъем Чавчавадзе сквозь крики:

Бади-буди, мацони, тута...

Снова воздух блаженный и дикий, -

Нам уже не подняться туда.

Но в густом перезвоне бутылок

Прет автобус, набитый битком,

В нос шибает и дышит в затылок

Чахохбили, чачой, чесноком.

Снова стирка - и пена по локоть.

Навесных галерей полукруг,

Где ничем невозможно растрогать

Неподвижно сидящих старух.

А в железных воротах ни щели, -

Лишь откроется дверка на миг,

Да автобус ползет еле-еле

Закоулками и напрямик.

Он достигнет вершины подъема

И покатится глухо назад.

Снова милые женщины дома

Из распахнутых окон глядят.

Из распахнутых окон, как вызов,

Над подъемом склонились они

Так, что груди свисают с карнизов,

А прекрасные лица в тени.

ИГРУШКИ

Множество затейливых игрушек:

Буратин, матрешек и петрушек, -

Не жалея времени и сил,

Мастер легкомысленный придумал,

Души в плоть бунтующую вдунул,

Каждому характер смастерил.

Дергает за ниточку - и сразу

Буратины произносят фразу,

А матрешки пляшут и поют,

Сверхурочно вкалывают, ленятся,

Жрут антабус, друг на дружке женятся

Или же разводятся и пьют.

Мастер! Ты о будущем подумай!

Что тебе труды твои сулят?!

У одной игрушки взгляд угрюмый,

А другая опускает взгляд.

На тебя они влияют плохо,

Выщербили пошлостью твой нож.

Ты когда-то был похож на Блока,

А теперь на Бальмонта похож.

Пахнет миндалем, изменой, драмой;

Главный Буратино - еретик,

Даже у игрушки самой-самой

Дергается веко - нервный тик.

На ручонках у нее экземой

Проступает жизни суета.

Драмой пахнет, миндалем, изменой.

Приближеньем Страшного суда.

Выглядит игрушка эта дико,

Так и тараторит во всю прыть.

Тщетно уповает Афродита

Мастера в продукцию влюбить.

Поклонился бы земным поклоном,

И, ножа сжимая рукоять,

Стал бы он самим Пигмалионом -

На колени не перед кем стать.

НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДА

Кура, оглохшая от звона, -

Вокруг нее темным-темно.

Над городом Галактиона

Луны бутылочное дно.

И вновь из голубого дыма

Встает поэзия, -

Она

Вовеки непереводима -

Родному языку верна.

* * *

Человек живет на белом свете.

Где - не знаю.

Суть совсем не в том.

Я - лежу в пристрелянном кювете,

Он - с мороза входит в теплый дом.

Человек живет на белом свете,

Он - в квартиру поднялся уже.

Я - лежу в пристрелянном кювете

На перебомбленном рубеже.

Человек живет на белом свете.

Он - в квартире зажигает свет.

Я - лежу в пристрелянном кювете,

Я - вмерзаю в ледяной кювет.

Снег не тает. Губы, щеки, веки

Он засыпал. И велит дрожать...

С думой о далеком человеке

Легче до атаки мне лежать.

А потом подняться, разогнуться,

От кювета тело оторвать,

На ледовом поле не споткнуться

И пойти в атаку -

Воевать.

Я лежу в пристрелянном кювете.

Снег седой щетиной на скуле.

Где-то человек живет на свете -

На моей красавице земле!

Знаю, знаю - распрямлюсь да встану,

Да чрез гробовую полосу

К вражьему ощеренному стану

Смертную прохладу понесу.

Я лежу в пристрелянном кювете,

Я к земле сквозь тусклый лед приник...

Человек живет на белом свете -

Мой далекий отсвет! Мой двойник!

* * *

На семи на холмах на покатых

Город шумный, безумный, родной, -

В телефонах твоих автоматах

Трубки сорваны все до одной.

На семи на холмах на районы

И на микрорайоны разъят, -

Автоматы твои, телефоны

Пролетарской мочою разят.

Третьим Римом назвался. Не так ли?!

На семи на холмах на крови

Сукровицей санскрита набрякли

Телефонные жилы твои.

Никогда никуда не отбуду.

Если даже, в грехах обвиня,

Ты ославишь меня, как Иуду,

И без крова оставишь меня.

К твоему приморожен железу,

За свою и чужую вину,

В телефонную будочку влезу,

Ржавый диск наобум поверну.

РОЗАНОВ. СЕРГИЕВ ПОСАД.

1918

Сергиев Посад. Века.

Смута, голод и свобода

Восемнадцатого года.

Предпоследняя строка:

- Над эпохами глухими,

Вопреки посту и схиме,

Веет Эрос - Над войной,

Революцией и смутой,

Над раздетой и разутой,

Голодающей страной.

АННА, ДРУГ МОЙ...

Анна, друг мой, маленькое чудо,

У любви так мало слов.

Хорошо, что ты еще покуда

И шести не прожила годов.

Мы идем с тобою мимо, мимо

Ужасов земли, всегда вдвоем.

И тебе приятно быть любимой

Старым стариком.

Ты - туда, а я уже оттуда, -

И другой дороги нет.

Ты еще не прожила покуда

Предвоенных лет.

Анна, друг мой, на плечах усталых,

На моих плечах,

На аэродромах и вокзалах

И в очередях

Я несу тебя, не отпуская,

Через предстоящую войну,

Постоянно в сердце ощущая

Счастье и вину.

ТО, ЧЕМУ НАЗВАНЬЯ НЕТ

Помню, как читал когда-то,

Перед самою войной,

Канта из Калининграда,

Книгу Логики Большой,

Что от зла добра немало

На земле проистекло,

От добра проистекало

Обязательное зло.

К мученическому сану

Не причислен был Отец.

Но возлег ему на рану

Мученический венец.

Все, быть может, всех убили,

А не тот убил того.

Но узнать о том у пыли

Лагерной возможно - или

Не узнать ни у кого.

* * *

Может родина сына обидеть

Или даже камнями побить.

Можно родину возненавидеть -

Невозможно ее разлюбить.

* * *

Значит, распрощаемся, Лебяжий,

Под окном трехтонку завели.

Не отягощенные поклажей,

Мы переезжаем за Фили.

Мы комод любимый подарили,

Продали возлюбленный буфет,

Стол дубовый (всяческие стили),

Ничего у нас в заначке нет.

Были сборы скорые похожи

На войну, разруху и разлад.

Переезд - мурашками по коже

Так, что даже стекла дребезжат.

Ты отступишь, в час минувший канув,

Но люблю, люблю, люблю, люблю

Пыль в диванах, даже тараканов

На кухонном траченом полу.

ПОЗЕМКА

Поэма

Это снег летит не с неба,

С наста плотного, со снега

По седому январю,

За рекой, в округе темной,

Низко стелется позёмкой

(...Просыпаюсь и курю...)

Никакая не отрада -

Этот снег без снегопада

(...Не подумай, что корю...)

Видно, выписали рано...

Недолеченная рана

Мне покоя не дает,

Ноет, и какой-то ратник

Подсадил меня в телятник,

Взгромоздил меня народ

В поезда и в эшелоны.

Всенародно взгроможденный,

Еду медленно на фронт,

Даже и не замечая

Ни ухмылку, ни хвалу,

С кружкой поездного чая.

На грохочущем полу.

Далека моя дорога

Вдоль земли и поперек.

У войны - войны не много,

Только пыль из-под сапог.

Только пыль. И год за годом,

Шаг за шагом, взвод за взводом.

И военная страда

Показалася тогда

Мессианским двум народам

Моисеевым Исходом.

И почти никто не смог

Осознать за этот срок,

За почти четыре года

Похоронок и могил,

Что желанного Исхода

День победный не сулил.

Победишь на поле брани,

А глядишь - в твоем сознанье

Побежденный победил.

Кто об этом знал заране,

Тот в пророках не ходил.

Вот и вышло, что некстати

Мне попался тот журнал,

Исторгающий проклятье:

Кто-то что-то проклинал, -

И какая-то обида.

Застарелая. Твоя.

И взамен Псалма Давида

Бормотуха бытия.

С милой Музой откровенен

Ты бывал по мере сил,

Был не Клюев, не Есенин.

Не Архангел Гавриил.

Ни Захарию о сыне

Ты не благовествовал.

Никаких вестей Марии

Никогда не подавал.

Но поземка, на исходе,

Оказалась не о том,

Не о том, затем, что вроде

Ты и вовсе ни при чем.

Твой псалом - к ненастью дымом,

Только вспомнить и забыть.

Только совестью гонимым

Можно быть или не быть.

Что в котомке унесу я

Чтобы на Земле Святой,

И горюя, и ликуя,

Вдруг услышать голос твой,

У олимов полунищих

Вымогая на пропой

На пороге синагоги,

Как на паперти скупой? -

Чтобы вспоминать всё чаще,

Всякой всячины опричь,

Этот старый тарахтящий

"Опель" имени "Москвич",

Эту лысую резину

Длинным юзом на снегу,

Эту зимнюю Россию

На далеком берегу,

Где познал в большом и в малом,

То ли в горечь, то ли всласть,

Что реальность с идеалом

Не обязаны совпасть,

Где Иаковом в Ефиле

Засыпал под белой тьмой,

И елеем умастили

В изголовье камень мой.

От равнины ветер веял

Там, где я так долго жил,

Верил в то, во что не верил,

Вере истово служил,

И прислуживал неверью,

Межевой стреножен вервью

Иноверующий тать

И славянофил - подспудно,

Что со всех сторон подсудно

И ничем не оправдать...

Таня мной была любима,

Разлюбить ее не смог.

А еще любил Вадима

Воспаленный говорок, -

Где-то там в арийском иге,

Не способном созидать

Положительных религий

Собственную благодать,

Где-то там в арийском мире,

Где витийствовать дерзнул

Сквозь трансцендентальный гул

Псалмопевческой Псалтыри.

И поэтому пора

Трудным росчерком пера

Положить пределы тайне,

Выраженной в бормотанье,

Дописать и сразу сжечь

Лихорадочную речь

Одного из малых сих,

Вложенную в бедный стих,

Непричастный благостыне,

Повествующий в унынье

Об извечной героине -

О толпе... Да я и сам

Осквернял торговлей Храм,

Оскверняемый поныне

Преступившими порог.

Воплем небо сотрясая,

Лиру чуждую Исайя

В круг пророческий вовлек,

И была Глава Шестая

Озаглавлена "Пророк".

И не молкнет голос в Храме,

Полном светлых риз краями,

И дозавершить дела

Срок пришел. Необходимо

Рукописи сжечь дотла,

Не оставить даже дыма

От земного бытия...

Сам же я сказал, что я

Постоянный представитель

Малых сил, не Промыслитель,

Осененный высотой,

Не пророк и не святой.

Но в тебя не верю, гласность,

Вижу всю твою напрасность,

Неестественность твою,

Безусловную опасность -

Уголовную статью.

Я не жду от жизни чуда,

Вспоможений и услуг,

Извлекая из-под спуда

Предвоенный случай-слух,

Только случай, слух случайный

О какой-то сходке тайной...

За сто первою верстой,

Где живет народ большой

Там же проживает малый

Со своей большой виной.

Потому что он виновен,

Что греховен род людской.

Но один какой-то случай

В память врезался, запал.

Я его на всякий случай

По привычке записал.

Случай необыкновенный,

Хоть и вроде бы простой,

Что случился предвоенной

Незапамятной зимой, -

Как по улице Никитской

Снеги белые мели,

И к писателю коллеги

Сотрапезничать пришли,

Выпить водки, а не чая,

Закусить и покурить,

И, крамолу исключая,

Обо всем поговорить,

И, сердца друг другу тронув,

Уронить слезу на стол,

И меж них Андрей Платонов

Тоже ужинать пришел.

Под венецианской люстрой

Стол по-зимнему накрыт,

Всяческие разносолы

Возбуждают аппетит.

Туго скатерть накрахмалена

И Кустодиев, Шагал

На стене заместо Сталина...

Только кто-то вдруг сказал,

Для затравки, для почина:

"Всё ж приятно, что меж нас

Нет в застолье хоть сейчас

Чужака и крещенина, -

Тех, кто говорит крестом,

А глядишь - глядит пестом".

Только встал Андрей Платонов,

Посмотрел куда-то в пол

И, не поднимая взгляда,

К двери медленно пошел.

А потом остановился

И, помедлив у дверей,

Медленно сказал коллегам:

"До свиданья. Я еврей."

Воротить его хотели,

Но истаял он в метели

И не вышло ничего.

Сквозь погоду-непогоду

Медленно ушел к народу,

Что неполон без него.

Может, что-то в этом роде

И случилось за столом, -

Но поэма на исходе

Оказалась не о том.

Даже если этот случай

И переживет века, -

Потому что правдой жизни

Правит правда языка,

Даже если в этот случай

Не поверил, - все равно

Горностаевый, блескучий

Снег летит в мое окно.

Вся в снегу моя сторожка,

Ветром родины клубим,

Снег летит в мое окошко,

Выбитое мной самим.

БАЛЛАДА О ЦИРКЕ

Метель взмахнула рукавом -

И в шарабане цирковом

Родился сын у акробатки.

А в шарабане для него

Не оказалось ничего:

Ни колыбели, ни кроватки.

Скрипела пестрая дуга,

И на спине у битюга

Проблёскивал кристаллик соли...

Спешила труппа на гастроли...

Чем мальчик был, и кем он стал,

И как он чем-то быть устал,

Я вам рассказывать не стану.

К чему судьбу его судить,

Зачем без толку бередить

Зарубцевавшуюся рану?

Оно как будто ни к чему,

Но вспоминаются ему

Разрозненные эпизоды.

Забыть не может ни за что

Дырявое, как решето,

Заштопанное шапито

И номер, вышедший из моды.

Сперва работать начал он

Классический аттракцион:

Зигзагами по вертикали

На мотоцикле по стене

Гонял с другими наравне,

Чтобы его не освистали.

Но в нем иная страсть жила, -

Бессмысленна и тяжела,

Душой мальчишеской владела:

Он губы складывал в слова,

Хотя и не считал сперва,

Что это стоящее дело.

Потом война... И по войне

Он шел с другими наравне,

И все, что чуял, видел, слышал,

Коряво заносил в тетрадь,

И собирался умирать,

И умер он - и в люди вышел.

Он стал поэтом той войны,

Той приснопамятной волны,

Которая июньским летом

Вломилась в души, грохоча,

И сделала своим поэтом

Потомственного циркача.

Но, возвратясь с войны домой

И отдышавшись еле-еле,

Он так решил: "Войну долой

И крест поставь на этом деле".

Писанье вскорости забросил,

Обезголосел, охладел -

И от литературных дел

Вернулся в мир земных ремесел.

Он завершил жестокий круг

Восторгов, откровений, мук -

И разочаровался в сути

Божественного ремесла,

С которым жизнь его свела

На предвоенном перепутье.

Тогда-то, исковеркав слог,

В изяществе не видя проку,

Он создал грубый монолог

О возвращении к истоку.

Итак, мы прощаемся.

Я приобрел вертикальную стену

И за сходную цену подержанный реквизит.

Ботфорты и бриджи через неделю надену,

И ветер движенья меня до костей просквозит.

Я победил. Колесо моего мотоцикла

Не забуксует на треке и со стены не свернет.

Боль в моем сердце понемногу утихла.

Я перестал заикаться. Гримасами не искажается рот.

Вопрос пробуждения совести заслуживает романа.

Но я ни романа, ни повести об этом не напишу.

Руль мотоцикла, кривые рога "Индиана" -

В правой руке, успевшей привыкнуть к карандашу.

А левой - прощаюсь, машу...

Я больше не буду присутствовать на обедах,

Которые вы задавали в мою честь.

Я больше не стану вашего хлеба есть,

Об этом я и хотел сказать. Напоследок...

Однако этот монолог

Ему не только не помог,

Но даже повредил вначале.

Его собратья по перу

Сочли все это за игру

И не на шутку осерчали.

А те из них, кто был умней,

Подозревал, что дело в ней,

В какой-нибудь циркачке жалкой,

Подруге юношеских лет,

Что носит кожаный браслет

И челку, схожую с мочалкой.

Так или иначе. Но факт,

Что, не позер, не лжец, не фат,

Он принял твердое решенье

И, чтоб его осуществить,

Нашел в себе задор и прыть

И силу самоотрешенья.

Почувствовав, что хватит сил

Вернуться к вертикальной стенке,

Он все нюансы, все оттенки

Отверг, отринул, отрешил.

Теперь назад ни в коем разе

Не пустит вертикальный круг.

И вот гастроли на Кавказе.

Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг.

Гастроли зимние на юге.

Военный госпиталь в Навтлуге.

Трамвайных рельс круги и дуги.

Напротив госпиталя - домик,

В нем проживаем - я и комик.

Коверный двадцать лет подряд

Жует опилки на манеже -

И улыбается все реже.

Репризам собственным не рад.

Я перед ним всегда в долгу,

Никак придумать не могу

Смехоточивые репризы.

Вздыхаю, кашляю, курю

И укоризненно смотрю

На нос его багрово-сизый.

Коверный требует реприз

И пьет до положенья риз...

В огромной бочке, по стене,

На мотоциклах, друг за другом

Моей напарнице и мне

Вертеться надо круг за кругом.

Он стар, наш номер цирковой.

Его давно придумал кто-то, -

Но это все-таки работа,

Хотя и книзу головой.

О, вертикальная стена,

Круг новый дантовского ада,

Мое спасенье и отрада, -

Ты все вернула мне сполна.

Наш номер ложный? Ну и что ж!

Центростремительная сила

Моих колес не победила, -

От стенки их не оторвешь.

По совместительству, к несчастью,

Я замещаю завлитчастью.

|

|