[1] Пиримзе (груз.) — солнцеликая. Цветок. Здесь намек на стих Важа Пшавелы.

[2] Минуя вопрос о манере: стиль и характер метафоризации, система рифмовки и прочее.

[3] “Бегу я, дикий и суровый...”

Cтраницы в Интернете о поэтах и их творчестве, созданные этим разработчиком:

Деград

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

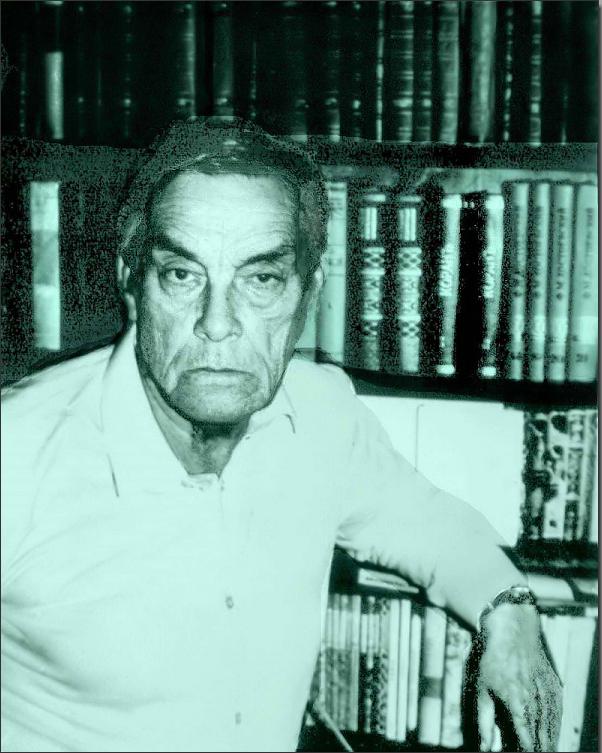

Страницы сайта поэта Арсения Тарковского (1907-1989)

Поэт Арсений Александрович Тарковский. Фото А.Н.Кривомазова, 1982

ИЗ ПРОЗЫ ПОЭТА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Я, Арсений Александрович Тарковский, родился в 1907 году, в городе Кировограде (тогда Елизаветграде) на Украине (тогда в Херсонской губернии). Мой отец - Александр Карлович - был арестован по делу о покушении на харьковского генерал-губернатора; он принадлежал к партии Народной Воли. Под стражу он был взят со студенческой скамьи, он учился на юридическом факультете Харьковского университета. Мой отец два или три года пробыл в одиночном, лет пять - в общем тюремном заключении, после чего был лет на десять выслан в селение Тунку (Туруханский край). До ссылки и тюрьмы он был женат на Александре Андреевне Сорокиной, - она также была арестована одновременно с отцом, но вскоре вышла на свободу и, родив девочку - мою сестру Леониллу Александровну, умерла, кажется, от холеры. В ссылку к отцу ездила очень любившая "Сашеньку" тетя Вера Карловна. Когда отца возили по тюрьмам из города в город, она сопровождала его и в далекую Тунку. Отец говорил, что самой тяжелой тюрьмой была орловская, даже тяжелей Петропавловской крепости, где он тоже сидел. Потом, возвратясь в Елизаветград, отец, находясь под гласным надзором полиции, служил в городском банке. К концу империи он был товарищем директора банка. В должности директора его не утвердили, несмотря на его большой авторитет в этой области. На моей матери, Марии Даниловне, он женился 1902 году. От этого брака родились Валерий, мой брат (1903 г.), и я.

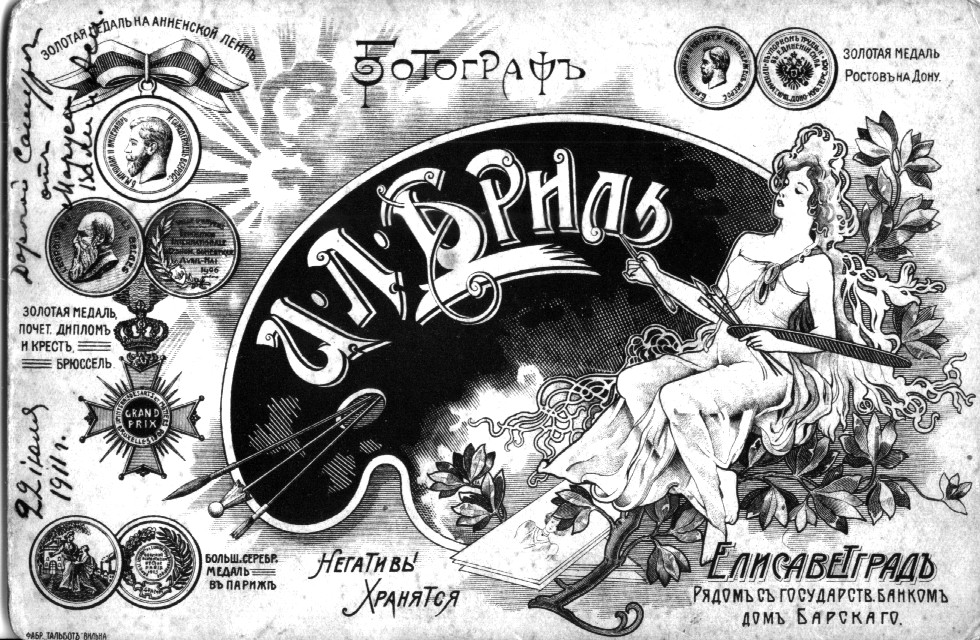

К 4-летию Арсения был сделан этот снимок с матерью и старшим братом. Фото И.Л.Бриль, 1911

Автограф 1911 г. на обороте этой старой фотографии.

Фото И.Л.Бриль, 1913. Отец знал греческий, латинский, французский, немецкий, английский, итальянский, польский, сербский языки. Году в 1915-м к нему стал ходить какой-то раввинообразный еврей: отец взялся за древнееврейский. Его способностей к языкам я, к сожалению, не следовал. Учился я в гимназии Крыжановского, где были очень хорошие преподаватели. Гимназия (частная) была “классической”, но преподавание естественных наук там также было поставлено отлично, физический кабинет, химическая лаборатория были xopoшо оборудованы, различные коллекции — насекомых, минералов — были велики; нам, гимназистам, их часто показывали: Милетий Карпович Крыжановский был любителем естественных наук, хоть и был филологом. Проучившись три года (1, 2, 3-й классы) в гимназии, я перешел в 6-ю группу трудовой школы, которая только что организовалась тогда. Из одноклассников помню только Бондаренко, Слинченко, Заманского, Поволоцкого — а больше вспомнить не могу. О школьных годах — потом, возвращусь к более ранним временам. Я очень хорошо помню доктора Михалевича. С Афанасием Михайловичем Михалевичем отец был в ссылке, в Тунке. Он был сослан по делу украинских социалистов. В мое время он был сед той сединой, которая не оставляет ни на голове, ни в бороде, ни в усах ни одного темного волоса; роста был высокого, голубоглаз, — глаза его были добры до лучеиспускания. Волосы делились пробором слева. Летом он ходил в белой широкополой кавказской шляпе, чесучовом пиджаке, с палкой. Он был врач. Он лечил меня в детстве. От него пахло чистотой, немножко лекарствами, белой булкой. Я много болел, и мне прописывали много лекарств. Он отменял их все и лечил меня чем-то вкусным, на сиропах. Ничего, я выжил. Афанасий Иванович был сковородист. Он почитал память старчика Григория, но религиозен, во всяком случае, слишком явно религиозен не был. А может быть, и был, но не в большей мере, чем другие наши знакомые. Отец рассказывал, что в Тунке, где они жили вместе, он будил его по ночам: — Александр Карлович, вы спите? — Сплю. — Ну, спите, спите. Еще он любил, также по ночам, играть на скрипке и петь псалмы. Учился он, кажется, в духовной семинарии. Он был несчастен в личной судьбе. Это касается его детей; жену он очень любил, как и она его. Он женился в ссылке на крестьянке, воспитал ее, обучил грамоте. Она была очень умна, у нее глаза, казалось, видели тебя насквозь. Дети его — несколько человек, все мальчики — умирали один за другим: один отравился нечаянно мышиным ядом мышьяком, другой застрелился уже взрослым, третий и четвертый тоже умерли как-то вроде этих. Остался в живых только один сын, который был военным моряком. Он не любил и не уважал Афанасия Ивановича, и когда при Аф<анасии> Ив<ановиче> упоминали об этом его сыне, он отмалчивался и хмурился. Однажды кто-то, уже после смерти отца, прибежал к нам и сказал, что Афанасий Иванович умер. Мы с мамой достали цветов, плача, побежали к нему и... встретили его на улице: он был жив и шел к нам. То-то радость была! Помню, как весело он смеялся, как был растроган тем, что мы с мамой так огорчились, прослышав, что он якобы скончался. Афанасий Иванович очень любил отца и перенес эту любовь и на меня. Он один не смеялся над тогдашними моими — впрочем, довольно-таки дикими — стихами, выслушивал их внимательно, обсуждал их и читал мне стихи Григория Сковороды, которые я до сих пор помню: “Всякому городку нрав и права...” Я утешался тем, что мама и другие домашние смеялись не только над моими стихами, но и над стихами Сковороды, которые я так люблю и которые так хороши. Тогда я был подражателем Сологуба, Северянина, Хлебникова, Крученых и, верно, еще кого-нибудь сразу. Писал я стихи такие чудовищные, что и теперь не могу вспомнить их без чувства мучительного стыда, хоть мне и жаль, что я сжег те стихи. Стихи тогда (нет, я узнал их позже) писали Юра Никитин, Коля Станиславский, Михаил Хораманский, впоследствии уехавший в Польшу и ставший там знаменитым беллетристом. Хораманский был нашим учителем. Он писал стихи по-людски, переводил с французского Верхарна и символистов, он был первый, ктo показал мне и объяснил хоть краешек “новой поэзии”. Юра Никитин и Коля Станиславский были театралы, потом они, кажется, и стали актерами. Я тоже немного увлекался театром, даже играл на сцене, но это увлечение навсегда и бесследно прошло. [9 августа 1945] МОЙ ШЕНГЕЛИ Мне было шестнадцать лет, когда я приехал в Москву. У нас на юге еще не успели отвыкнуть от гражданской войны. Еще два-три года тому назад игрушками и моих сверстников, и моими были ручные гранаты, патроны, пистолеты и даже артиллерийские снаряды. Нас воспитала романтика гражданской войны. Бронепоезд был для нас чем-то более реальным, чем гимназия. У мальчишек выходить на улицу, если ты не вооружен с ног до головы, считалось просто неприличным. И я, и мои друзья были очень бедны. Мы привыкли жить впроголодь и носить одежду, сшитую из солдатской шинели и гимнастерки. Хорошо одетые мальчики попадались необычайно редко. Они казались нам обитателями других планет. Итак, мне было шестнадцать лет, когда я приехал в Москву. Я привез тетрадку стихов и умение ничего не есть по два дня подряд. В Москву я приехал учиться. После экзаменов, состоявших из чтения моих собственных стихов и разговоров о литературе, я был принят в учебное заведение, где так же, как теперь в Литературном институте, из юношей, без различия — талантливых или бесталанных, — пытались изготовить беллетристов и поэтов. Одним из моих экзаменаторов был Георгий Аркадьевич Шенгели. Я никогда не видел человека, одетого так, как он. На нем был сюртук — долгополый, профессорский сюртук, короткие, до колен, черные брюки, жившие второй жизнью: когда-то они были длинны, их износили, потом — обрезали и остатками починили просиженные места. На ногах у профессора — солдатские обмотки. На носу ловко сидит чеховское пенсне. Шенгели молод, особенно для профессора. Голос у него глубокого мягкого тембра, низкий и очень гибкий. Я угадал сразу: профессор из наших краев, человек южный. И правда — он из Керчи, в Москве не так уж давно. Он был комиссаром искусств в Севастополе. Он любит оружие, так же, как и я. Пройдет время — он будет вести занятия в тюрьме, в литературном кружке, состоящем из заключенных. Поэтому ему выдадут револьвер, и он мне его покажет, и мы будем чистить его вместе, три раза в неделю.

Мне казалось странным, что Шенгели — профессор. Для меня он был — поэт. Я не думал, что человек одновременно может быть и поэтом, и ученым. Я еще в детстве, года три тому назад, прочел книгу его стихотворений “Раковина”. А теперь он подарил мне свой “Трактат о русском стихе”. В те времена существовало два рода поэтов: одни были революционные (Демьян Бедный, Кириллов, Гастев, Александровский, Герасимов). Другие поэты влетели в РСФСР из бывшей империи и были просто поэты (Кузмин, Сологуб, Андрей Белый, Василий Каменский). Я тогда плохо разбирался в нашей словесности, понятия у меня были не слишком ясные. И я удивлялся Шенгели. Он был поэтом “просто”, а писал стихи о революции: “Поручик Мертвецов”, “Броненосец Потемкин”, “Пять лет, пять черепах железных”, стихи о том, как он любит слова, в которых соединены цель и сила: “стеклодув”, “шерстобит”, “сукновал”... Тогда печатали всякие стихи, даже в государственном издательстве. Стихи Шенгели были абсолютно искренни: он был не способен на подделку мысли или чувства. Мне открылось, что можно писать стихи и на современные темы. Я был изумлен: я не знал этого до знакомства с Георгием Аркадьевичем. Еще так недавно я полагал, что стихи следует писать на старые, проверенные, классические темы, о падении Трои например, и любовные, причем современность может присутствовать в стихах только последнего рода, — любовных. Это было заблуждение, не менее, впрочем, удивительное, чем всякое другое заблуждение. Шенгели рассеял его. Он стал моим учителем во всем, что касалось стихотворчества. Прежде всего, он обучал меня современности. Когда я забирался на античные горы слишком высоко, он хватал меня за ноги и стаскивал на землю. Он говорил: — Почему вы не напишете стихотворения — ну, скажем, о милиционере? Он же несет чрезвычайно важные функции: он осуществляет власть государства на этом перекрестке. Он говорил: — Мне кажется, вам необходимо пойти на большой металлургический завод и посмотреть, как там работают. В стихах нужно экономить движение, предварительно накопив силу. Шенгели жил тогда в Борисоглебском переулке на каком-то поднебесном этаже в одной комнате со своей женой Ниной Леонтьевной. У них была собака Ворон, доберман-пинчер. Крыша текла. Хозяева подставляли тазы, ведро и консервные банки, и струйки воды противно стучали по железу. В комнате было тесно, и стало еще тесней, когда Шенгели поселили меня под письменным столом. У меня там была постель и электрическая лампочка. Денег у меня не было. Георгий Аркадьевич кормил меня и заставлял писать стихи Шли месяцы. Я жил уже не под письменным столом, а в комнате какого-то полукурятника за Таганкой. У меня появились деньги. Я стал журналистом. Вот как это произошло. Георгий Аркадьевич сказал мне: — Знаете что? Я ухожу из “Гудка”. Не хватает времени. Я веду в этой газете фельетон на международные темы в стихах и судебную хронику. Возьмитесь за это дело. — Я не умею, — сказал я. Мне стало страшно. Мне показалось, что легче умереть, чем написать фельетон в стихах на международную тему. Конечно, легче, чем в прозе, но никогда, никогда мне с этим делом не справиться. — Легче умереть, чем написать фельетон, — сказал я. — Ну вот еще! Нате вам газету, найдите тему! Я взял газету и действительно нашел тему. — Вот, — сказал я, — смотрите, Георгий Аркадьевич: Пилсудский на заседании сейма... Не помню, как оскандалился тогда Пилсудский, но мой учитель сказал: — Прекрасно! Пишите про Пилсудского! Сейчас же! Когда напишете, мы пойдем в “Гудок” и вы станете сотрудником редакции. Я сочинил свой первый фельетон. Шенгели выправил его, поперчил и присолил. Под его руководством я составил и свой первый судебный отчет. Так Шенгели связал мою жизнь с газетой, чтобы, — если он с Ниной Леонтьевной уедет из Москвы на лето, — я не умер с голоду и увидел, что такое работа и настоящая жизнь. Пропал Ворон, доберман-пинчер. Он был стар. Он ушел умирать. Животные знают, сколько печали и хлопот сопряжено с их смертью, и, если есть еще силы, уходят умирать подальше от дома. Ворон ушел. Шенгели писал письма в различные места, где собакам уже не выжить, раз они уж туда попали. Он написал не меньше трехсот писем с просьбой возвратить ему собаку или сообщить, где она. Я помогал ему немного в этом, ездил по разным адресам, в места собачьей гибели. Ворона нигде не было. Георгий Аркадьевич очень дружил с Вороном. Друг исчез. Георгий Аркадьевич горевал, и голова его седела. Он дружил с людьми. Дружба для него была понятием священным. Я уверен, что во имя дружбы он мог бы броситься в огонь не моргнув глазом. Он делал много добра людям и никогда не говорил об этом. В нем было много от мальчишки, выросшего на юге в годы гражданской войны. Он любил пистолеты, даже игрушечные, любил шпаги, любил бороться с приятелями: кто кого одолеет, наклонит руку противника к столу... любил шахматы, был неплохим фехтовальщиком. Когда-то он летал на самодельном планере... Черное море — единственный фон возможного его портрета. Он любил парусные корабли. В начале тридцатых годов Шенгели стал редактором отдела литературы народов СССР в Гослитиздате. Он позвал в издательство нескольких моих сверстников, с которыми нянчился так же, как и со мной, позвал меня и приучил нас переводить стихи. Начало войны. Все мои близкие уехали. Иногда я дежурю с Шенгели на крыше дома, где он живет, на 1-й Мещанской. Над Москвой с гудением бормашины летают юнкерсы. Шенгели чувствует мое беспокойство и ведет со мной подчеркнуто спокойную беседу, чтобы мне легче стало жить на свете — под черным гудящим небом, ослепленным голубыми прожекторами, на крыше семиэтажного дома, в середине огненного кольца, зажженного вражескими летчиками вокруг Москвы. Пламя — там красное, там — зеленое: горят склады Лакокраски на Красной Пресне. Лицо у Шенгели красивое и очень спокойное — не безучастным, а твердым спокойствием старого солдата, безусловно уверенного в том, что все закончится нашей победой. Когда во время войны я так редко и так ненадолго приезжал в столицу, — я бывал у него в холодной, нетопленой квартире и рассказывал о том, что довелось мне видеть в пору разгрома гитлеровцев под Москвой, да о боях на Курской дуге. — Видите, — говорил он, — я недаром втянул вас в “Гудок”: вам это пригодилось. Вам было бы теперь трудней работать в газете, — без подготовки... А какой у вас пистолет? Покажите-ка! Брал пистолет, вынимал обойму, выбрасывал патрон из ствола, прицеливался в угол и щелкал. — Рука у меня не дрожит, смотрите,:— правда? Рука у него и в самом деле была тверда. Он сидит дома, совсем не выходит. Он болен. Нахохлился, как птица, и возится со своими “гармониками”. Это — диаграммы, в которых показана связь стихотворного ритма и произнесения стиха. Шенгели делает огромную работу, рассчитанную чуть ли не на двадцать лет. Он умер, не успев завершить ее. Он оставил много напечатанных и ненапечатанных стихов, переводы всех: сочинений Байрона, тома переводов из Гюго, Верхарна, советских поэтов. Изданные и неизданные исследования по теории литературы, огромный словарь пушкинского языка, и, вероятно, я забываю еще многое сделанное им, не менее важное для культуры нашего народа. Он писал: “клинописная память моя”... Как много он знал! Как много помнил! Он интересовался: иностранными языками, статистикой, политической, экономией, математикой, физикой (особенно — акустикой), историей, современной политической жизнью, астрономией, судебной психиатрией, психологией сновидений, медициной, географией, эстетикой, философией, химией. Когда-то я был самым юным, где бы я ни был. Теперь часто, слишком часто — я старше всех. Когда я познакомился с Шенгели, он был еще очень молод. Но, само собой разумеется, — он всегда был старше меня. И, если мне приходилось трудно, я спрашивал у него совета, и он всегда давал мне единственно верный совет. Я многому пытался научиться у него и во многом ему обязан. Когда он умер, я, так же, как и многие знавшие его, был потрясен этой странной нелепостью, причинившей такую боль... Конечно, нужно издать все его стихотворные работы, опубликовать его научные сочинения. Но то, что было в нем помимо стихов и науки, — весь он с могучим и гармоничным аппаратом его жизненности, для меня бесспорно значительней не только его стихов, а вообще любых стихов, как я ни привержен стихотворческому делу. Шенгели был, если мне позволено сказать так, — стихотворней любой поэмы, какую можно было бы о нем написать. Я говорю это для того, чтобы хоть как-нибудь выразить его сущность, которая так необходима была для нас и утрата которой так тягостна. Мне хотелось бы, чтобы у всех молодых людей, ищущих ключа к искусству или науке, был свой Шенгели — без него так трудно! [Февраль 1958]

Художник Вильгельм Левик.

Художник Вильгельм Левик. СВОЯ НУЖДА На фронте бред. В бригадах по сто сабель. Мороз. Патронов мало. Фуража И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа, О пополнениях взывает кабель. Здесь тоже бред. О смертных рангах табель: Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа. Шалеют доктора и сторожа, И мертвецы – за штабелями штабель. А фельдшера – лишь выйдет – у ворот Уже три дня бабенка стережет, И на лице – решимость, тупость, мука: «Да ты ж пойми! По-доброму прошу! Ведь мужа моего отбила, сука! Сыпнячную продай, товарищ, вшу». 1920 (18.VIII.1933) МАТЬ Был август голубой. Была война. Брюшняк и голод. Гаубицы глухо За бухтой ухали. Клоками пуха Шрапнельного вспухала тишина. И в эти дни, безумные до дна, Наверно, как отравленная муха, По учрежденьям ползала старуха, Дика, оборвана и голодна. В ЧК, в ОНО, в Ревкоме, в Госиздате Рвала у всех, досадно и некстати, Внимание для бреда своего. Иссохший мозг одной томился ношей: «Сын умер мой… костюм на нем хороший… Не разрешите ль откопать его?» 1920 (18.VIII.1933) * * * Вот взяли, Пушкин, вас и переставили… В ночном дожде звенел металл, – не ямб ли Скорбел, грозя? Нет! Попросту поправили Одну деталь в строительном ансамбле. Я встретил эти похороны времени: Я мимо пролетел в автомобиле; Я грустных видел в озаренной темени, Где молотами по бетону били… На прежнем месте в сторону Урала вы Глядели – в те безвыходные дали, Где пасынки одной зари коралловой «Во глубине сибирских руд» молчали. Вам не пришлось поехать к ним: подалее Отправил вас блистательный убийца. Теперь – глядеть вам в сторону Италии, Где Бог-насмешник не дал вам родиться. 16.VIII.1950 * * * Ю.И.С. Как владимирская вишня, Сладким соком брызнут губы, Если их моим тогдашним Поцелуем раздавить; И в ресницах мокко черным Разольется взор бессонный, Если их мои ресницы Прежней дрожью опахнут… Уберите этот снимок!.. Без него тревог немало… Нам ведь вовсе не Былого, Нам Несбывшегося жаль. 8.VII.1953 * * * Он знал их всех и видел всех почти: Валерия, Андрея, Константина, Максимильяна, Осипа, Бориса, Ивана, Игоря, Сергея, Анну, Владимира, Марину, Вячеслава И Александра – небывалый хор, Четырнадцатизвездное созвездье!1 Что за чудесный фейерверк имен! Какую им победу отмечала История? Не торжество ль Петра? Не Третьего ли Рима становленье? Не пир ли брачный Запада и русской Огромной, всеобъемлющей души? Он знал их всех. Он говорил о них Своим ученикам неблагодарным, А те, ему почтительно внимая, Прикидывали: есть ли нынче спрос На звездный блеск? И не вернее ль тусклость Акафистов и гимнов заказных? И он умолк. Оставил для себя Воспоминанье о созвездьи чудном, Вовек неповторимом… Был он стар И грустен, как последний залп салюта. 8.XI.1955 1 Имеются в виду: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Иван Бунин, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Александр Блок. ПАМЯТИ СИМОНА ЧИКОВАНИ У Симона Чиковани было много друзей — поэтов и людей, никакого отношения к литературе не имеющих. После того как для меня в декабре 1943 года закончилась служба в армейской газете и я после всех моих госпиталей был демобилизован, Симон Чиковани, тогда первый секретарь Союза писателей Грузинской ССР, вызвал меня в Тбилиси. Первые две недели в этом чудесном и гостеприимном городе мне довелось принимать участие во встречах с поэтами и деятелями смежных искусств. Это было далеко еще не сытное время. Вместе со всей нашей многоязычной родиной недоедала и Грузия: немного вина, немного лобио — но сколько добрых слов, сколько радушия! Грузинское гостеприимство, как известно, не имеет границ. Так прошло недели две. Потом я взялся за работу. Я переводил на русский язык стихи Симона Чиковани, Георгия Леонидзе, Григола Абашидзе, Иосифа Нонешвили, Реваза Маргиани — прекрасных поэтов, сердечных людей — и перезнакомился чуть ли не с четвертью населения Тбилиси. У Симона Чиковани есть цикл стихов “Армазские видения”. Археологи раскопали древнее, еще языческое захоронение: саркофаг некой Серафиты. Никто не знает, кем она была при жизни. В саркофаге лежали постепенно опустившиеся, по мере того как истлевало тело, многочисленные украшения. Дно саркофага было устлано ими. Это была как бы тень женщины, от которой осталось только имя. Симон Чиковани — наряду с другими стихами — написал несколько произведений на эту тему. Мне выпало счастье перевести большинство их. Годы спустя я переводил стихи из “Осенней тетради” Симона Чиковани. Нужно сказать, что поэт страдал очень тяжелой формой диабета, доведшего его до полной слепоты и смерти. Ослепнув, он диктовал стихи сыну и жене — Марике. У Льва Толстого есть рассказ “Чем люди живы”. Студеной зимой один из персонажей рассказа повстречал замерзающего ангела и поселил у себя в избе. Для Симона Чиковани истинным ангелом была его жена. Она тоже очень тяжело болела. По недомыслию врач сообщил Марике, что жизни ей остается не больше года. — У меня на руках Симон. Я не могу уйти из жизни раньше его, — заявила она. И пережила его, схоронила и скончалась. Теперь Симон Чиковани покоится в Пантеоне на Мтацминде, а свой прах его жена завещала развеять на его могиле. Симон Чиковани скончался в 1966 году. Я помню, как он, чтобы не огорчать друзей, искусно притворялся зрячим, уверенно кратчайшим путем направлялся в свою рабочую комнату, брал, что понадобилось, и возвращался к нам. Симон Чиковани был и добр, и мудр, и не было на свете человека, который неуважительно отозвался бы о нем. Он был из числа достойнейших людей, каких я знал в жизни. За поэму “Песнь о Давиде Гурамишвили” Симон Чиковани был удостоен Государственной премии. Его лирика проникнута верой в высокое призвание народов — и грузинского, и всей нашей общей родины. В раннем стихотворении “Комсомол в Ушгуле” (1929 г.) во имя жизни он призывает сванов покончить с кровной местью, в те годы бытовавшей в их селениях. Книга стихов Симона Чиковани “Гамарджвеба” посвящена вечной теме Великой Отечественной войны. Это лирический репортаж с передовой тех лет, на которой Симон Чиковани вместе с друзьями-поэтами побывал не однажды. Вот стихотворение из этой книги “Смерть Лешкашели”. Повествователь приносит в горстях воду, чтобы смочить лоб раненого, но тот уже скончался. Я думал: “Уходи, вода, Назад в подпочвенную жилу”. Мы с ним из одного гнезда, Нас буря с домом разлучила.

Мы на краю родной земли В одном окопе с ним сидели И выход к югу стерегли По эту сторону ущелья.

Был снег нагорный ярко-бел И небо сине над горою. И куст смородины горел Свечою в головах героя. (Перевод Б. Пастернака) Симон Чиковани был широко образованным человеком. Он хорошо знал мировую поэзию. Но его любимым поэтом был Важа Пшавела -— Муж Ашавский. Как-то мы с Симоном Чиковани ездили в Чаргали — родное селенье прославленного автора эпических поэм и замечательных лирических стихотворений. По совету Симона Чиковани я перевел около тридцати стихотворений Важа Пшавелы. Какие слова наш современник находил для восхвалений своего любимца! Последней книгой Симона Чиковани была “Осенняя тетрадь”. Есть в этой книге стихотворение “Листопад и озимый сев”. Эпиграф, предваряющий его, — два стиха Важа Пшавелы: Этот мир быстротечный, Ход мгновенный времен... Я очень прошу читателя не счесть нескромным мое желание закончить заметку этим стихотворением в моем переводе. Я надеюсь, что от вашего внимания не ускользнет главная черта эстетики Симона Чиковани: беззаветная любовь к жизни на земле и сдержанная печаль превосходного поэта, обреченного на разлуку с нею. На седину не поскупилось время И спело песню сумерек. Иду, А за спиною — старость, вровень с теми Платанами, чьи листья как в бреду.

Я здесь косил, да сено ветром сдуло. О пиримзе, где нежный венчик твой? Редея, кроны клонятся сутуло, И в дол схожу я узкою тропой.

И как Шопен мне листьев шум, похожий На приглушенный горестный напев. Мир быстротечен, как всегда, но все же Под этот шум идет озимый сев.

И память копит избранные думы, Как золото запасов семенных, А листья — как червонцы толстосума: Настанет ночь и обесценит их.

Вгляжусь в туман: где моря блеск вчерашний? Древесный корень мне связал ступни, Мне лучший плод не сладок, а на пашне Я сеятель еще и в эти дни. <Конец 1960-х> ТАЙНА МАРИИ ПЕТРОВЫХ Марию Петровых я увидел впервые в 1925 году. Учредителем и главой первого в Москве Литературного института был В.Я.Брюсов. После кончины поэта институт его имени прекратил свое существование. Возникло новое учебное заведение — Литературные курсы с правами высших учебных заведений при Всероссийском союзе поэтов. Мария Петровых и я были приняты на первый курс и вошли в один из дружеских кружков юных поэтов. Наша дружба длилась вплоть до ее кончины в 1979 году. В этом кружке Мария Петровых по праву оказалась первой из первых. Известны вокалисты, у которых врожденный хорошо поставленный голос. Такой хорошо поставленный поэтический голос был у Марии Петровых.

В книге, которая сейчас перед вами, есть раздел “Из ранних стихов”. Я уверен, что этот раздел можно было бы начинать стихами не 1927-го, а 1925 года, может быть, написанными еще ранее. Поэзия Марии Петровых развивалась год от года, крепла, набирала силу, углублялась. Перед нею открывались новые горизонты. Но в своем постепенном, неуклонном развитии она не отступала далеко от проторенной еще в ранней юности дороги. Мария Петровых любила жизнь, хотя и не вглядывалась в нее сквозь розовые очки. Даже влюбленность оборачивалась для нее скорее источником горя, чем счастья: ...В ту ночь подошло, чтоб ударить меня, Суровое бронзоволикое счастье. Мария Петровых искала и находила исцеление в природе: ...Увечья не излечит мгновение покоя, Но как тепло на солнце и как легко в тени... Ее душа подлинного поэта, вооруженная сильным дарованием и, казалось, столь беззащитная, вела сама с собой бесконечный спор. Последнее слово в этом споре принадлежало поэзии. При жизни Марии Петровых была издана только одна ее книга: далеко не полный свод оригинальных произведений и переводов с армянского. Издан был сборник “Дальнее дерево” без ее участия, в Армении, усилиями ее ереванских друзей. Вот почему поэта такого большого таланта так мало знают читатели. Может быть, в этом виновата и скромность Марии Петровых? Замкнутость ее души, не умеющей распахнуться перед посторонними? Мне кажется, она знала себе цену — втайне: ее стихами восхищались такие поэты, как Пастернак, Мандельштам, Антокольский. Ахматова утверждала: одно из лучших русских лирических стихотворений (“Назначь мне свиданье на этом свете”) написано Марией Петровых. Не предъявляла ли к себе Мария Петровых непосильных требований? Нет, она справилась бы с труднейшей задачей. Тайна ее поэзии не в этом. Мария Петровых в ранней юности, никому не подражая, заговорила вполне “взрослыми” стихами. Глубина замысла и способность к особому словосочетанию делают ее стихи ярким явлением в нашей поэзии. Слова в стихах Марии Петровых светятся, загораясь одно от другого, соседнего. Тайна поэзии Марии Петровых — тайна сильной мысли и обогащенного слова:

За окном шумит листва густая — И благоуханна и легка, — Трепеща, темнея и блистая От прикосновенья ветерка...

Приглядитесь — здесь чудо! Слова из обычного литературного лексикона приобретают новую напряженность, новое значение. Они наэлектризованы. Да еще найдена и новая реалия: листва под ветром и впрямь темнеет и блистает. Здесь главенствующее — не “распространенная метафора”, а каждое слово само по себе метафорично. Рисунок стихотворения полон света и свежести. Когда вы дойдете до четвертого стиха сонета “Судьба за мной присматривала в оба...”, ваше сердце пронижет чужая боль. Русская литература всегда несла на своих плечах груз “всемирной отзывчивости”. Мария Петровых знает свои способы претворения языка и умеет проникать в сердце читателя.

Тайна Марии Петровых в том, что она поистине большой русский поэт. В ранних стихах Марии Петровых читатель обнаружит черты экспрессивного стиля: ...Даль недолетна. Лишь слышно: от холода Звезд голубые хрящи хрустят... Впоследствии эти черты сгладятся. Повзрослев, Мария Петровых доверчивей отнесется к родному языку, к его сложной простоте, к идее стихотворения, к возможности словесного воплощения замысла. Тогда чувство свободного, вдохновенного полета передастся и нам, читателям. Тема Великой Отечественной войны нашла выражение и в поэзии Марии Петровых. Эти стихи исполнены силы, мужества и любви к родной земле. Глубокая, искренняя благодарность бьется в сердце автора к маленькому камскому городу Чистополю, где Марии Петровых довелось жить в эвакуации. Тема России играет в ее поэзии чрезвычайно важную роль. Многое осталось за пределами этого краткого предисловия. Можно было бы поведать читателю, что Мария Петровых родом из Ярославля — древнего города, и тему истории России обнаружить в ее поэзии нетрудно. Она исчерпывающе знала и понимала творчество Пушкина. Она из числа лучших переводчиков армянской поэзии. Вокруг себя Мария Петровых объединила преданных ей учеников, бережно и внимательно воспитанных ею. Преданность искусству поэзии — подвиг. Пусть же ее подвиг навсегда останется примером для всех нас, пишущих стихи.

<1979>

Я ПИСАЛ ЭТИ СТИХИ

Я писал эти стихи в разные времена, ощущая различные веянья, какими были богаты или бедны полтора десятилетия, датирующие эти стихи. Вышло так, что мой мир не вполне совмещался с миром великих событий. Но все веяния, которые мой мир проницали, в моих стихах присутствуют и ими стихи эти живы. Года с 1928-го несколько молодых поэтов, не заботясь о печатании своих стихов, подняли почти никем не замеченное знамя. На нем было написано: Поэтическая правда. Нужно сказать, что в это время уже сформировалась литературная школа, немного времени спустя превратившаяся в литературного диктатора. Мы знали, что мир во всех его формах этой школе безразличен. Ей была дорога теория устройства мира. В этой отвлеченности мы, ставшие под новое знамя, увидели то, что иначе как ложью назвать не могли, чувствуя свою связь с бытием, каким бы не похожим одно на другое оно не казалось каждому из нас. Наша поэзия не должна быть нарочита, сказали мы. В этой естественности и увидели мы правду. Так, подспудно, каждый из нас начал свободно дышать, по камню складывая жилище реализма, в котором можно было бы не только, носясь из угла в угол, предлагать свою программу переоборудования мира, но и жить. Что такое реализм? — спросили мы — и тут не могли согласиться друг с другом. Тогда мы выдвинули общую гипотезу: это — система творчества, где художник правдив наедине с собой. Наши стихи между собой не имели ничего общего, потому что, подойдя к правде с семи концов, мы увидели ее с семи сторон. Наши как бы моральные нормы были нормами и эстетическими. Порой мы перегибали палку, впадая в браваду, противясь обязательному, но пели — по слову Гете, — как птица поет. Нас томили думы, какими богата юность, — и они есть в наших стихах того времени. Революция не прошла мимо этих стихов; нас и наших стихов касалась любовь, ревность мы тоже не прятали. Нас в наших современниках-поэтах поражало отсутствие собственного мироощущения, своего видения. У них была одна пара глаз на все их множество; глаза эти были такие, что сообщали им сведения о вселенной с избирательной лживостью фотографического аппарата. Мы забыли о фотографии и — если продолжать развивать аналогию — возвратились, — нет, пошли вперед! к живописи. Мы дорожили своего “лица необщим выраженьем”, стараясь, избегая преувеличений, вышелушить свое видение. Мы все перепробовали на вкус, перенюхали, переслушали, пересмотрели, перещупали и — что важней всего — перечувствовали заново. Исполненные веры в ценность каждого движения духа, мы не доверяли наперед заданному углу зрения. Потом, когда мы созрели, каждый пошел своим путем. И я стал писать стихи, уже совсем не зная своей аудитории, веря только, что мой голос не пропадет, потому что он не сродни непроглядному мраку. Не думая о форме своих стихов, я тем не менее был строже к себе, чем многие из авторов тех лет. Я был сдержанней их, хотя педантизм, как увидит мой читатель, если он будет, мне так же чужд, как и истерическая навязчивость нигилистических поэтов начала двадцатых годов нашего века. Я пишу это затем, чтобы быть вполне понятым не как стихотворец, о чем заботиться ни к чему, а как веха, поставленная временем на той дороге, по которой оно проходило. Мой голос звучит правдиво, потому что время не только катило свои чугунные гири, но и слушало самое себя: а у него был голос, подобный единому голосу симфонического оркестра. Он был абсолютно множествен, и все, что было, то было: я же не мог родиться вне его ведения, и я, порой за год, порой за день предчувствуя будущее, все же поневоле рос в его ладонях.

<Конец 1940-х>

<ЧТО ВХОДИТ В МОЕ ПОНИМАНИЕ ПОЭЗИИ>

Что входит в мое понимание поэзии. Какая необходимость заставляет нас прибегать к этому роду искусства. Почему поэзия, а не проза или драматургия наиболее привлекательна для меня. Почему жизнь и поэзия так стремятся к постоянной связи. Жизнь есть сложная категория в силу своего неизбранного изобилия. Познать ее можно только посредством выбора, избрания, гармонизации. Поэзия есть искусство и познавательное. Понятия поэзии: помимо внешних качеств: метр, рифма и пр. Поэзия (искусство) оперирует частностями (в противоположность науке, опер<ирующей> группами с большими коэффициентами), сводя группу к минимуму: пейзаж — к детали (Пастернак, Фет), сложное положение (драма) к переживанию (лирическое стихотворение), описание (проза) — к определению (сонет и его поэтика, польз<ующиеся> принципами солипсистской и др. логики). Поэзия (здесь только о лирич<еском> стих-нии), таким образом, есть (речь о художественном методе) метод ограничения при подчеркивании контуров детали (наиб<олее> характ<ерно> в л<ирическом> ст<ихотворении>) и установления равновесия частей целого так, чтобы частное в целом никогда не забывалось, но и не было бы самоцелью, служа целому, тогда как целое служило бы как составная тому, что составляет выражение художником его мира. Своеобразие художника гл<авным> обр<азом>[2] в выборе масс и распределении) их в данной группе; окраска изображаемого (Блок: желтый закат в одном стих-нии, голубой — в другом, метод соотношения остается и там, и там одинаков; меняется только с изменением манеры в годах). Так — Блок всюду Блок. Он накладывает пейзаж на душевное состояние, потом идет письмо: распределение масс в одном ему свойственном “тумане”: “И военною славой заплакал рожок” (слава — плач) и т. д. Можно изучить ритмику, метафоризацию и проч., но стать от этого поэтом нельзя, потому что поэзия — это способ видения, выбора и гармонизации. Видеть может только зрячий, выбрать может только богатый миром — бедный схватит первое попавшееся или все; способность к гармонии — свойство как чувство равновесия. Зрение можно развить, но выдумать его, изобрести — нельзя, богатство миром и слухом — выпадает случайно (или в силу каких-то причин, о которых здесь не нужно говорить, это область физиологии, социологии и пр.). Старинное представление: “поэт — пророк — безумец”[3] строится на том, что поэту свойственна, как и безумцу, исключительность выбора. Такова история: “С утра я тебя дожидался вчера” (фраза больного в псих<иатрической> клинике в этом стихотв<орении> просто переведена, подобно переводу с иностранного языка на русский, — нечто уже данное изложено стихами). Детский язык таков же: исключительность выбора. Таков Хлебников: хотя здесь из цепи гармонизации выпало, м<ожет> б<ыть>, главное, во всяком случае, заключительное звено: гармонизация. Это значит: выбор сделан, существуют только понятия. На них накладывается наша краска: слова. Тут работает словарь поэта, ритм<ическое> чувство, чувство соотношения слов (чувство сложного аккорда, распределенного по плоскости всего стих-ния) и т. д. Процесс письма сложен. Когда я говорю “выбор” — это не значит, что он всегда предварителен (см. Фета). “Моего тот безумства желал...” — вряд ли Фет, м<ожет> б<ыть>, и наметив себе цель: старость — жизнь — что остается и т. д., заранее выбрал группу: пчела — аромат — мед — воск. Группа определилась в периоде письма и продолжала, вероятно, определяться в это время; я хочу сказать, что избранная группа предуказывается сущностью поэта, которая, в свою очередь, определяется, помимо прочего, и суммой этих групп. Это не порочный круг, а выражение того, что поэт ценен не только как миропостигающий орган человечества, но и как гармонизатор мира, служа миропознанию. В этой двойственности смысл поэта и его искусства. Плохая поэзия — это прежде всего несоответствие частей, что было методом Козьмы Пруткова: см. его басни, афоризмы и проч. Конечно, принципы гармонии, равновесия и друг <ие>, так же как и выбор (значительность того или другого), меняются по тысячам причин истор<ических>, соц<иальных> и пр<очих>, но она всегда понятна если не наперед, то потом: от греческих трагиков до негритянской скульптуры — нужно только понять принцип уравновешения. Учить поэтов писать надо начинать с умения ограничиваться и гармонизировать. Обычно у молодых поэтов слаба не столько, как говорят в просторечии, форма, сколько мысль — не в силу слабости ее, а потому, что мысль у нас проецируется на представление, а представление есть сумма х + у, причем и х, и у должны быть нами избраны из аморфной массы зримого, слышимого, осязаемого и т. д. Пушкин писал, что у мол<одых> поэтов герои бледнеют, размахивают руками и пр. в чрезмерной своей (неизбранной) жизненности (я пересказываю, дополняя). Мысль в поэзии, как и в любом произв<едении> искусства, играет грандиозную роль: какие гениальные стихотв<орения> Пушкина “Пророк”, “Анчар”, может быть, “Я помню чудное мгновенье...”; мысль в них и больше, и значительней), и вневременней, чем в других. Но у Ньютона мысли, вероятно, с точки зрения общей, — не менее значительны. Тут мы должны воздать должное и силе поэтич<еского> гения, способного сделать такой выбор, так гармонизировать выбранное. Что же до письма, то ему следует и можно учиться, тут обогатится и метод выбора, и чувство гармонии. Рифма не должна быть слишком громкой, т. к. такая нарушит целое или строке придется стараться ее перекричать. Она должна быть функциональна, нести ношу не болыпую, чем любое другое слово в стихе, стиху достаточно естественного) интонационного напряжения в определенных местах, чтобы всю тяжесть взвалить на рифму. Конечно, она не просто украшение. Ее роль — указание: одна волна кончается, сейчас нахлынет другая (моя поэтика лир<ического> стих-ния). У Маяковского она играет другую роль: ту же, что и у рекламы: “От старого мира” — “Ира”. Неточной рифмы я не люблю потому, что она не нужна. Мне неясно, зачем надо увеличивать свободу рифмовки, если рифма никогда никого не связывает, не может устареть, не имея собственного существования нигде, кроме рекламы и буриме, — рифма неточная вычурна для нормального слуха, опять крик, который надо перекрикивать в другом месте, чтобы установить равновесие. Слабая или слишком стертая рифма — то же: нужно всюду или снизить, или увести голос в сторону из тех же сообр<ажений>. Ритм больше, чем метр. 4-ст<опный> хорей — и пляска (“Эх вы, сени...”), и уныние, раздумие (“Полночь бьет, из рук...”). Но и ритм видоизм<еняется> менее значительно, чем общий тон каждого из двух примеров. Дело в выборе и гармонии. Гармония есть равновесие частей в их сумме во всех осях стихотворения. Ввести бы слово “тумба” в “Для берегов отчизны”, оно бы отовсюду и везде было видно горбом, и, м<ожет> б<ыть>, войдя в равновесие в какой-то из осей, вышло бы из него в других осях. Также — поэзия везде, где поэт — жизнь. Поэзия обладает элементами всех искусств вплоть до балета и цирка, поскольку она оперирует представлениями (музыка — нет), ритмом, цветом, звуком, временностью (живопись, скульптура и др<угие> — нет). Поэтому — твое от твоя — она так любит деталь из-под ног и музыку сфер (Данте). Есть слова в языке, которые уже сами по себе поэзия, п<отому> ч<то> в них уже есть произв<еденный> выбор: звезда, корабль, соль — м<ожет> б<ыть>, почти весь язык. Но сообразно вкусам — особенно несколько слов. Они уже снаряжены и поплывут тотчас же, как их спустить на воду. Нет поэтов, которые жизни не любили, как бы ее ни бранили. Она их кормилица и мать, мало этого, она кормит их искусство своим щедрым и сытным хлебом и еще дает им выбирать: тот кусок съем, а тем пренебрегу. Не любить ее нельзя; можно, конечно, пользоваться хлебушком смерти, но ведь и она, матушка, жизнь, а что такое настоящая смерть, мы почти не знаем, во всяком случае — у нее нет ни одно<го> куска про нас, когда имеем ее в виду — кормит-то нас ее явная и богатая сестра. Жизнь поэту следует особенно любить — просто из чувства самосохранения, а то она отомстит: не позволит нам выбирать, а что мы тогда будем делать, не бросать же поэзию, с которой родился, как дети рождаются в сорочке.

<Конец 1940-х — начало 1950-х>

БУКЕТ РОЗ

На столе стоит букет роз — очень пышный. Боннар говорит: “Я старался писать его непосредственно, очень скрупулезно, я дал деталям поглотить себя. Я позволил себе увлечься писанием роз как таковых. Я обнаружил, что запутался и что я не вылезу из этого. Я потерял и не находил больше свою первоначальную идею, отправную точку, которая меня соблазнила. Я надеюсь снова уловить это, найдя первоначальный соблазн. Я часто вижу вокруг себя очень интересные вещи, но для того, чтобы мне захотелось их писать, нужно, чтобы они обладали особой обольстительностью — красотой, — тем, что можно назвать красотой. Я пишу их, стараясь не выходить из-под контроля первоначальной идеи. Я слаб, и если я отпускаю себя, как в этом случае с букетом роз, то в какой-то момент мое первоначальное видение исчезает, и я уже не знаю, куда я иду. Присутствие предмета или мотива очень стеснительно для художника в момент писания. Отправная точка для картины — это идея, и если предмет присутствует в момент, когда художник работает, то всегда есть опасность, что художник поддастся случайностям прямого, непосредственного видения и потеряет путь первоначальной идеи. Таким образом, через какое-то время работы художник не находит в себе больше отправной идеи и отдает себя на волю случайностям. Он делает тени, которые он видит, он старается описывать те тени, которые он наблюдает, и те детали, которые не поразили его вначале”. — Что же, таким образом, вы никогда не работаете на натуре? — Нет, работаю. Но я покидаю натуру, я проверяю, я возвращаюсь. Я возвращаюсь через некоторое время, не даю предметам как таковым поглотить себя. Я пишу только в своем ателье. Я все делаю в своем ателье. В общем, получается конфликт между первоначальной идеей, которая хороша и принадлежит художнику, и между меняющимся миром и разнообразием предметов того мотива, который послужил основой первоначального вдохновения. Художники, которые смогли охватить этот мотив прямо, — очень редки — и те, что смогли противостоять всему, о чем я говорил выше, и взять от натуры все, что нужно, владели очень личной защитой. Сезанн, идя на мотив, очень хорошо знал, что он хочет делать, и не брал от натуры ничего, что не относилось к его идее. Часто случалось, что он оставался на мотиве, изображая из себя ящерицу, греясь на солнце, даже не дотрагиваясь до кистей. Он мог ожидать того момента, когда предметы снова становились такими, какими они были нужны для его замысла. Это был художник, очень сильно вооруженный против натуры, самый чистый, самый искренний. Ренуар писал прежде всего Ренуаров. У него часто были модели, у которых была серая кожа и которые совсем не были перламутровыми, а он писал их перламутровыми. Он пользовался моделями для какого-то движения, какой-то формы, но никогда не копировал. Никогда не терял он идеи того, что он мог бы сделать. Я прогуливался с ним однажды, и он сказал мне: “Боннар, Вы очищаете все?” Под очищением он подразумевал то, что художник прежде всего должен вкладывать в картину. Клод Монэ писал на природе, но только в течение десяти минут. Он не давал предметам времени овладеть им. Он возвращался к работе тогда, когда свет соответствовал его первоначальному видению. Он умел ждать. Одновременно он писал несколько картин. Импрессионисты писали на природе, но они лучше других были защищены от предметов силой своего приема, своей манерой письма. У Писсарро это заметно еще больше: он компоновал предметы, в живописи его видна большая система. Сейра делал на природе лишь очень маленькие этюды, а все остальное он делал в мастерской. Очень ясно видна разница между художниками, которые умели защищать себя, и теми, которые не умели защититься от вещей. Это очень заметно при посещении Прадо, сравнивая Веласкеса и Тициана. Тициан имел полную защиту от натуры. Все его картины носят печать Тициана. Он всегда был полон первоначальной идеей, в то время как у Веласкеса видна большая разница в качестве его вещей — там, где натура его соблазняла в портретах инфант и в его больших академических композициях, в которых находишь только модели как таковые, предметы как таковые, без того, чтобы чувствовать какой-нибудь первоначальный замысел. Через увлечение, через первоначальную идею художник может достичь всего. Это увлечение, которое определяет выбор мотива (натуры), прямо сопутствует живописи. Если это увлечение — первоначальная идея стирается, не остается ничего, кроме натуры — предмета, который захлестывает и господствует над художником. Начиная с этого момента, он не делает свою собственную живопись. У некоторых художников — у Тициана — это увлечение настолько сильно, что оно никогда не оставляет его, даже если он и остается в долгом непосредственном общении с предметами Я лично очень слаб, мне очень трудно контролировать себя перед лицом предметов

<1950-е> БАЙРОН Заметки на полях книги

“Меня представили в театре лорду Байрону. Это — божественное лицо: невозможно отыскать более прекрасных глаз. О, красавец, гениальный человек! Ему двадцать восемь лет, а он первый поэт Англии и, по-видимому, всего мира. Когда он слушает музыку, его лицо на высоте древнегреческого идеала…” Так писал Стендаль в книге “Рим, Неаполь и Флоренция”. Таким в первой четверти девятнадцатого столетия Байрон вошел в мир русского читателя, чтобы остаться в нем навсегда. Ему было только тридцать шесть лет, когда он умер. Он очень мною написал Образ поэта — быть может, самое прекрасное в том единстве, которое представляют собой его творения и его личность. "Когда он слушает музыку, его лицо на высоте древнегреческого идеала…" Ветер треплет его плащ, спутывает волосы. Он смотрит в ненастную даль. Подняты все паруса.

Мой бриг! С тобой привольно мне Средь пенистых зыбей Неси меня к любой стране, Лишь не к родной моей!

Привет, привет, о волны, вам! А там, в конце пути, — Привет пещерам и пескам! Мой край родной, прости! (Перевод Г.Шенгели) Байрон покидает родину. О, эти ханжи и лицемеры! Байрон восстал против них, против их морали, против их правовых установлений. Жизнь его сгорит в пылании его мятежного духа. Он сам избрал свой жребий — служение свободе — и до конца останется ему верен. * Теперь у нас по-другому читают поэзию, чем в прошлые времена. Изменился читатель, изменилось искусство. Произошла невиданная дифференциация поэзии и прозы. Мы привыкли к напряженной выразительности поэтического языка, к метафорической усложненности, как бы барельефной изобразительности. Эстетика наблюдает теперь замену принципа прекрасного принципом характерного. Что ж, “новые времена — новые птицы, новые птицы — новые песни”. Но иногда полезно попытаться подышать атмосферой прошлого, чтобы в прошлом приметить зародыш нашей современности, наших мыслей и чувств, нашего искусства. Девятнадцатый век противопоставил замедленному течению предыдущих столетий неистовый темп исторического, социального и духовного развития, Белинский говорил, что “Байрон и не думал быть романтиком в смысле поборника средних веков: он смотрел не назад, а вперед”. Его судьба, судьба великого художника и человека, была предвестницей грядущих освободительных движений. Он выступил в палате лордов по поводу билля о станках в защиту ткачей — и ему пришлось покинуть родину. Он стал на сторону греков, борющихся за национальную свободу, — и это стоило ему жизни. * В юности, в пору, когда наша восприимчивость еще не притупилась под влиянием новинок, сменяющих одна другую литературных школ и жажда подвига настойчиво ищет примера в литературе, нас впервые посещает Байрон — ярчайший пример величия человеческого духа. Он был знаменем молодежи двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Прекрасно умереть за свою, личную свободу. Еще прекрасней умереть за свободу родного народа. Но Байрон умер за свободу Греции — и смерть эта стала драгоценным достоянием человечества. У греков опыта борьбы не было. Восставшие были разрозненны. 17 декабря 1823 года Байрон записал в своем дневнике: “...Греки преуспевают в общественных делах, но ссорятся между собой. Мне придется, вероятно, волей-неволей присоединиться к одной из группировок, чего я до сих пор старательно избегал в надежде объединить их вокруг одного общего интереса”. Обстановка была далеко не обнадеживающей. Но Байрон уже отдал все, что у него было, — все свое будущее, всю свою энергию, все свое состояние, все свое сердце делу освобождения греческого народа из-под власти турецкого султана. Мосты были сожжены, пути отступления отрезаны. Жизнь в осажденном городе и бессонные заботы изнурили Байрона. Сил больше не оставалось. Лихорадка добила его. Он умер в Миссолунгах 19 апреля 1824 года. Гроб Байрона греки покрыли черным плащом и возложили на него лавры и меч. — Греция, прощай! Гроб погрузили на корабль. Тебя любил я, море! В пору юных Забав я жаждал по груди твоей Скользить как пена — и нырять в бурунах Мне было счастьем. Если средь зыбей Пугая, вeтep задувал свежей, То страх был сладок: ведь волна о сыне Заботится, а я был сыном ей И доверял бушующей пучине И гриву белую ей гладил я — как ныне… Байроновские герои — мятущиеся себялюбцы, поссорившиеся с обществом. Байрон любил их горделивое одиночество и придал их ущербности слепительный блеск величия. Пушкин в Цыганах дискредитировал их антиобщественный субъективизм. Об этом можно прочитать в любом учебнике истории литературы— так же как и о байроническом характере Арбенина из лермонтовского Маскарада, о влиянии Байрона на формирование типа лишнего человека в нашей литературе. * Обратимся к одному из лирических стихотворений Байрона. Оно принадлежит перу семнадцатилетнего поэта. У нас его очень близко к подлиннику перевел Блок. Вот оно: Бесплодные места, где 6ыл я сердцем молод, Анслейские холмы! Бушуя, вас одел косматой тенью холод Бунтующей зимы! Нет прежних светлых мест, где сердце так любило Часами отдыхать, Вам небом для меня в улыбке Мэри милой Уже не заблистать. Из других времен, издалека это стихотворение пришло к нам и — странно! — показалось давно знакомым. Если б даже его перевел не Блок, а другой, не менее одаренный поэт, в стихотворении все же звучало бы нечто блоковское: трудноопределимое ощущение тревожного спокойствия. Юношеская восторженная наивность питает жизненность последнего четверостишия. Она очень близка интонации блоковского “первого тома”. А третий и четвертый стихи первой строфы напоминают позднего Блока. Поэзия разных времен и разных народов пронизана вдоль и поперек особой связью, той сетью нервов, которая придает взаимную жизненность произведениям искусства, хотя давно уже утеряны из виду связи причин, их породивших. * Поэзия — не пустая забава, а дело, следствием которого порой служит ранняя физическая смерть и духовное бессмертие. Биография художника, в случае соответствия жизненного подвига подвигу литературному, обогащает произведение искусства, придает ему новую силу, новую кровь, новое значение. Личность поэта, как мы видим это на примере Байрона, исходит, как свет, изо всего, что им создано, порождая новые соотношения. Байрону суждено бессмертие не только потому, что поэзия его гениальна, но и потому, что высокий образ поэта проник в самомалейшую клетку живого организма его творений. В представлении каждого народа идеальный образ поэта различен по своим проявлениям, но одинаков в своем величии. Этот образ изменяется во времени. Несомненно, до Байрона он не был так ярок, так мужествен, так возвышен и так необходим людям, как после смерти в Миссолунгах отвергнутого родиной англичанина, посвятившего всю свою жизнь и смерть свободе. В детстве я обладал сокровищем. Это был Байрон в светло-синих переплетах, изданный Брокгаузом и Ефроном. Он был иллюстрирован множеством воспроизведений рисунков и полотен — главным образом Делакруа. Теперь это издание — библиографическая редкость, у меня его нет больше. Живопись не знает ближайшего соответствия поэзии, чем Делакруа — Байрон. Если бы я был издателем, я бы добивался выпуска в свет собрания сочинений Байрона в новых переводах со старыми иллюстрациями. Делакруа говорил, что в литературе нет лучшего источника для вдохновения художника, чем Дант и Байрон. Он написал множество картин на сюжеты байроновских поэм. Как бы ни изменилась наша эстетика впоследствии, как ни значительны были бы новые завоевания и открытия поэзии — Байрон никогда не затеряется в потемках прошлого. Великая поэзия никогда не бывает исчерпана полностью. Великой поэзии прошлого принадлежит будущее. Придут новые поэты и новые читатели. Мы не знаем, какие нити свяжут их и Байрона. Но они, несомненно, существуют издавна, эти живые нити: ими укреплена поэзия, созданная полтора века назад, поныне обогащающая нас и обращенная к тем временам, когда воплотятся в явь заповедные надежды человечества.

...я не дремлю; В моих ушах, что день, поет труба, Ей вторит сердце... <?>

ЗАМЕТКИ К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ “ЧЕТОК” АННЫ АХМАТОВОЙ Пятьдесят лет тому назад, в конце марта 1914 года, вышла в свет книга Анны Ахматовой “Четки”. Первый ее сборник — “Вечер” — сделал ее имя известным в литературных кругах. С “Четками” для Ахматовой наступила пора народного признания. До революции ни одна книга нового русского поэта не была переиздана столько раз, как “Четки”. Слава распахнула перед ней ворота сразу, в один день, в один час. Ранняя юность оставила Ахматовой ощущение счастья: В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещенье — Анна. Сладчайшее для губ земных и слуха.

Так дивно знала я земную радость И праздников считала не двенадцать, А столько, сколько было дней в году... и чувство тревоги, как бы от близости надвигающегося июля 1914 года: Углем наметил на левом боку Место, куда стрелять...

Знает это художник или нет, но, если он художник подлинный, время — “обобщенное время”, эпоха — наложит свою печать на его книги, не отпустит его гулять по свету в одиночку, как и он не отпустит эпоху, накрепко припечатает в своих тетрадях. Искусство начинается с отбора, отбора темы, образа, цвета или слова. Ранняя поэзия Ахматовой женственна по своей природе, но и она сдержанна до аскетизма и мужественна по духу и по средствам выражения этого духа: никаких украшений, никакого заискивания перед читателем; да и читатель, в силу авторского к нему уважения, отдален и не может подойти к поэту вплотную, потому что он — читатель на все времена и — особенно для той далекой поры — еще в будущем. Уже в первом цитированном стихотворении Ахматовой проявилось особое ее свойство, развившееся и принявшее ярко выраженные формы в будущем: редкий даже у нас, в России, с ее несравненной поэзией, дар гармонии, способность к тому уравновешиванию масс внутри стихотворения, какое было столь свойственно Пушкину и Баратынскому. У Ахматовой стихотворение — всегда вполне завершенное произведение искусства со всеми чертами непререкаемого единства: окончательный вариант! и основная его сила как произведения искусства в легко ощутимом композиционном единстве, когда бы и о чем бы Ахматова ни говорила — о явлении вечном или преходящем. Ее речь никогда не переходит ни в крик, ни в песню, хоть в основе переживаний поэта лежит и горе народа, и радость народа, хоть ранняя ее поэзия и связана с песней, с частушкой: Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Или любишь белокурую, Или рыжая мила? Ахматова говорит, а не поет, ее орудие — слово, и мелодика ее хоть и не так уж проста, но скромна, ненавязчива и подчинена общему замыслу. Слово ее пришло из житейского словаря, но в стихотворении оно обогащено, потому что, метафорическое в своей основе, каждое свое слово художник ввергает в общий поток стихотворения, придает слову способность жить взаимосвечением в сложном движении целого. Слово Ахматовой обогащено, преображено, и это тоже свидетельство силы ее дарования. В “Эпиграмме” Ахматова сказала: Я научила женщин говорить… Место было пусто с тех пор, как перестала существовать Сапфо. Поэзия Ахматовой распространилась не только в будущее, но как бы и в прошлое, и разрыв между последним стихотворением греческой поэтессы и первым стихотворением русской перестал казаться столь большим. “Четки” были книгой поэтессы. Но в историю поэзии мира Ахматова навсегда входит уже как поэт, как чело, как душа и разум своего века, и мы следим за ее поступью без оглядки на принадлежность ее к другому полу. Полное собрание ее стихотворений, которое читатель Ахматовой так хотел бы увидеть у себя на столе, могло бы явить исключительную широту охвата тем; в ее случае время и дарование пересекаются, как у каждого великого художника, стихи ее сложены под диктовку Музы большой поэзии: Ты ль Данту диктовала Страницы Ада? — отвечает: — Я. Об изобразительных средствах Ахматовой говорить можно и нужно, они уже стали темой ученых исследований, но правду о них можно сказать, только поняв, что они — служебны: так, ее рифма не обладает повышенной яркостью, потому что самое важное - внутри строки; строфика ее не приукрашена новыми ухищрениями, потому что самое главное — внутри строфы; метафора ее ненавязчива, потому что самое главное — в глубине и духовности мысли, породившей высказывание. Своеобразие стиля Ахматовой тем удивительней, что поэзия ее — в русле классической русской литературы, избегающей украшений, к которым так склонна поэзия XX века. Быть своеобразным поэтом, не прибегая к метафорическому типу мышления, несравненно трудней, чем находясь в плену у метафоры. Не знаю, замечали ли это ранее — кажется, да? — язык поэзии Ахматовой более связан с языком русской прозы, чем поэзии: я имею в виду русский психологический роман XIX века, главным образом — Достоевского, Толстого. Ахматова совершила чудо поэтизации языка прозы. В этом смысле можно говорить о психологизме поэтического языка Ахматовой, о психологизме ее поэзии вообще. Так, “лирическая героиня” ее ранних книг (“Вечер”, “Четки”, частично “Белая стая”) — немного Настасья Филипповна, немного Грушенька. Ахматовой не коснулся тот великий соблазн разрушения формы, который был обусловлен деятельностью Пикассо, Эйнштейна, Чаплина и других основоположников нового, пересмотренного европейского мироощущения. Есть еще одна черта новой поэзии, не вовлеченная Ахматовой в сферу своего искусства: способ разрушения поэтической формы “изнутри”, когда “классичность” средств выражения пребывает в состоянии неустойчивого равновесия относительно “сдвинутого”, разделенного на отдельные плоскости самосознания художника. Так, Мандельштам, оставив у себя на вооружении классические стихотворные размеры, строфику, влагает в них новую "подформу", порожденную словесно-ассоциативным мышлением, вероятно предположив, что каждое слово даже в обособленном виде — метафора (особенно в нашем языке) и работает само за себя и на себя. Говоря это, я отнюдь не хочу унизить исключительно важное значение творчества одного из величайших поэтов мира и эпохи, столь трагически погибшего в расцвете творческих сил. Связь поэзии Ахматовой и русского психологического романа предопределила новые, непривычные пути развития ее поэтики. Ахматовой создан стиль реалистического психологического стихотворения, подобно тому, как Толстым и Достоевским создан стиль реалистического психологического романа. Что до средств выражения этой внутренней формы ее поэзии, то здесь сила Ахматовой в предельно точном (равнозначном) совпадении синтаксиса и ритма стихотворения. В детстве меня потрясало то, что поэты — люди, а не существа другого, высшего зообиологического вида. Увы, хороший поэт от плохого отличается немногим, так же как большой поэт от хорошего и гениальный — от большого. Не надо раздавать поэтам ранги, но все же не все плохие поэты — дураки, и у них есть ценные мысли. Но дело не только в ценности мысли. Подлинным поэтом стихотворца делает дарование, умение довести до гиперболы чуть приметное различие в степени причастности высокому искусству. Подлинный поэт все же остается человеком, даже когда он гениален, подобно Пушкину. Ахматова — наша, она — из людей, она человек в полной мере, и, подобно всем великим русским поэтам, создает поэзию человечную, мужественную и нужную всей большой семье людей, и особенно — будущих людей, в чье право на добро мы безусловно верим. Все мы при одинаковых условиях видим и чувствуем одинаково или почти одинаково, но выражаем одну и ту же тему по-разному, потому что каждая индивидуальность не соизмерима с другой. Рядом с миром живут миры Пушкина, Блока, Ахматовой, и корни их миров — из корней нашего общего мира. Для себя мы, читатели, выберем тот или другой, или часть одного и часть другого из их миров, и сроднимся со своим приобретением. Мир Ахматовой научит нас душевной стойкости, честности мышления, способности к широте охвата явлений, полноте чувств, благородству духа, умению сгармонизировать себя и мир — чертам того Человека, которым каждый из нас, вместе со всей человеческой семьей, в силу тенденций своего развития, стремится стать. Будущее уже выразило себя в стихах “поздней” Ахматовой, навсегда молодой Ахматовой, потому что поэты не знают старости:

И дикой свежестью и силой Мне счастье веяло в лицо

[Апрель 1964]