Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа Бродского

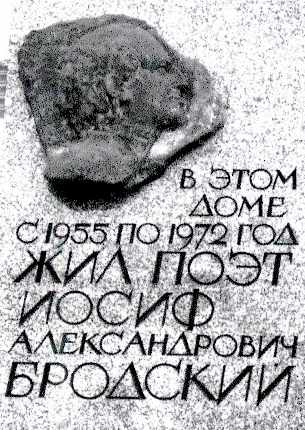

Мемориальная доска на доме, где жил Иосиф Бродский. Фото Л.Штерн.

Послесловие к "Котловану" А. Платонова

Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что

дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не

происходит. И поэтому можно сказать, что Рай -- тупик; это последнее видение

пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда,

только в Хронос -- в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же

относится и к Аду.

Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже

там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то

психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что

первой жертвой разговоров об Утопии -- желаемой или уже обретенной -- прежде

всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в

сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и

конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит

из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности.

Таков, на мой взгляд, язык прозы Андрея Платонова, о котором с

одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой

тупик или -- что точнее -- обнаруживает тупиковую философию в самом языке.

Если данное высказывание справедливо хотя бы наполовину, этого достаточно,

чтобы назвать Платонова выдающимся писателем нашего времени, ибо наличие

абсурда в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о

человеческой расе в целом.

В наше время не принято рассматривать писателя вне социального

контекста, и Платонов был бы самым подходящим объектом для подобного

анализа, если бы то, что он проделывает с языком, не выходило далеко за

рамки той утопии (строительство социализма в России), свидетелем и

летописцем которой он предстает в "Котловане". "Котлован" -- произведение

чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном

состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация

психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать,

закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое

время.

Это, однако, отнюдь не значит, что Платонов был врагом данной утопии,

режима, коллективизации и проч. Единственно, что можно сказать всерьез о

Платонове в рамках социального контекста, это что он писал на языке данной

утопии, на языке своей эпохи; а никакая другая форма бытия не детерминирует

сознание так, как это делает язык. Но, в отличие от большинства своих

современников -- Бабеля, Пильняка, Олеши, Замятина, Булгакова, Зощенко,

занимавшихся более или менее стилистическим гурманством, т. е. игравшими с

языком каждый в свою игру (что есть, в конце концов, форма эскапизма), --

он, Платонов, сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны,

заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной

поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и

стилистическими кружевами.

Разумеется, если заниматься генеалогией платоновского стиля, то

неизбежно придется помянуть житийное "плетение словес", Лескова с его

тенденцией к сказу, Достоевского с его захлебывающимися бюрократизмами. Но в

случае с Платоновым речь идет не о преемственности или традициях русской

литературы, но о зависимости писателя от самой синтетической (точнее:

не-аналитической) сущности русского языка, обусловившей -- зачастую за счет

чисто фонетических аллюзий -- возникновение понятий, лишенных какого бы то

ни было реального содержания. Если бы Платонов пользовался даже самыми

элементарными средствами, то и тогда его "мессэдж" был бы действенным, и

ниже я скажу почему. Но главным его орудием была инверсия; он писал на языке

совершенно инверсионном; точнее -- между понятиями язык и инверсия Платонов

поставил знак равенства -- версия стала играть все более и более служебную

роль. В этом смысле единственным реальным соседом Платонова по языку я бы

назвал Николая Заболоцкого периода "Столбцов".

Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать

первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в

"Котловане" следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю --

первым, несмотря на Кафку, ибо сюрреализм -- отнюдь не эстетическая

категория, связанная в нашем представлении, как правило, с

индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт

психологии тупика. Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот: его

сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером

происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и, до известной

степени, близок к античной (впрочем, любой) мифологии, которую следовало бы

назвать классической формой сюрреализма. Не эгоцентричные индивидуумы,

которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но

представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова

выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда

более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу. В отличие от

Кафки, Джойса или, скажем, Беккета, повествующих о вполне естественных

трагедиях своих "альтер эго", Платонов говорит о нации, ставшей в некотором

роде жертвой своего языка, а точнее -- о самом языке, оказавшемся способным

породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость.

Мне думается, что поэтому Платонов непереводим и, до известной степени,

благо тому языку, на который он переведен быть не может. И все-таки следует

приветствовать любую попытку воссоздать этот язык, компрометирующий время,

пространство, самую жизнь и смерть -- отнюдь не по соображениям "культуры",

но потому что, в конце концов, именно на нем мы и говорим.

1973

Источник: http://www.lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt

Деград |