Jane Hammond (American, b. 1950)

The Wonderfulness of Downtown, lithograph and silkcreen with collage, 1997

Источник: http://www.mtholyoke.edu/offices/artmuseum/images/pages/exhibition/hammond.html

|

Саут-Хэдли вообще стоит несколько на отшибе. Неподалеку, на 47-й дороге, гора Холиок, давшая имя колледжу (а также наркотическому фабричному городку). На самой вершине — заброшенный отель, подпоясанный белой верандой. Чуть в стороне — обелиск. Во время Второй мировой войны здесь упал и разбился военный самолет.

Что такое «холиок», не знает никто. Видимо, какой-то старый индейский топоним. Впрочем, слово это похоже на английское «холлихок» — «мальва» или «холи оук» — «священный дуб». Что приятно, однако порождает бесчисленные недоразумения с глуховатыми телефонными операторами. К востоку — леса, на западе — река Коннектикут, за ней — мрачные мраморные ущелья Беркшира.

Колледж

Маунт-Холиок основан в 1837-м, памятном для русских смертью Пушкина. Таким образом, он не сильно моложе, чем Московский университет. Сегодня Маунт-Холиок — один из последних женских колледжей. У соседей из Амхерста это вызывает иронические улыбки, однако маунт-холиокские студентки довольны. По их словам, отсутствие противоположного пола позволяет им раскрепоститься в классе. К тому же можно не краситься и круглый год ходить в джинсах. И в самом деле, косметика и юбки здесь в ходу исключительно у девушек из Европы и Азии, которые на Маунт-Холиок немного ворчат.

Колледж. Источник: http://www.mtholyoke.edu/cic/about/facts.shtml

Маунт-Холиок — частный колледж с отличной репутацией, и за четыре года, необходимые для получения степени бакалавра (что примерно соответствует первым трем годам русского университетского курса), родители вынуждены выложить около ста тридцати тысяч долларов. Конечно, существует система скидок и стипендий. Которых на всех не хватает.

Хотя студентки живут в кампусе, то есть в непосредственном соседстве с учебными корпусами, для профессуры их жизнь — тайна за семью печатями. Известно только, что для первокурсниц существует изощренная система патронажа и инициации и что студенческое сообщество весьма иерархично — нечто вроде мягкой гражданской дедовщины — или даже некоего экзотического монастыря. Время от времени обнаруживаются неожиданные пережитки старины: в ночь перед выпуском отдельные бакалавры выбегают на центральную лужайку в чем мать родила и с визгом кувыркаются там под неодобрительным светом звезд. Если это таинство, известное под названием «стрикинг», приходится на полнолуние, общий эффект, надо сказать, получается достаточно устрашающий.

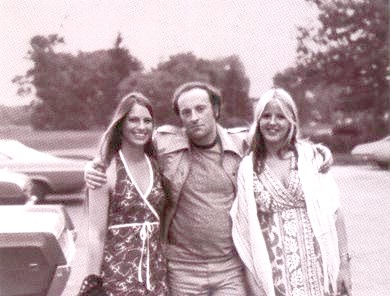

Иосиф Бродский со своими студентками.

Несомненный плюс системы образования в Соединенных Штатах — свободный выбор учебных предметов из четырех установленных категорий. Это своего рода принцип супермаркета. Как в «Стоп-энд-шопе» или «Бит Уайе» домохозяйка бестрепетно накладывает в тележку вперемешку картошку и пирожки, так же и ее дочка должна сочетать гуманитарные, общественные и точные дисциплины, а также учить иностранный язык. Биохимия поэтому уживается с лингвистикой, игра на арфе — с математикой. Даже выбрав специализацию (что к концу второго курса необходимо), студенты, как правило, в то же время берут курсы из совершенно посторонних дисциплин. Это поощряется. В итоге в конце семестра студент спешит с лабораторной по химии на экзамен по португальскому, а в его модном рюкзачке соседствуют Эйнштейн, Светоний и Фуко.

В принципе это замечательная система. Титаны Возрождения или Петр Первый были бы от нее в восторге. Однако с тех пор ситуация изменилась. Миром правит специализация. Конечно, имеются исключения — например, Черчилль, который не только пытался задушить большевизм в колыбели и выиграл Битву за Англию, но и писал беллетристику, а также рисовал. Возможно, американский подход к образованию надо в таком случае называть не принципом супермаркета, а принципом Леонардо. Пожалуй, так будет справедливей.

В то же время система эта нехороша. В конце концов, каждый студент неизбежно выбирает специальность. Теперь он обязан прослушать двенадцать курсов в пределах одного предмета. Однако студент, специализирующийся, скажем, на русской литературе, скорее всего, прослушает один курс по Достоевскому, один по Толстому, один по Булгакову, один по советской внешней политике, один по русским революциям, несколько по русскому языку — однако обязательных сводных курсов вроде «Русская литература от Державина до Бродского» или «История России с древнейших времен до наших дней» в колледжах, как правило, нет. В результате какие-то обязательные точки отсчета вроде «Слова о полку Игореве» или даже Пушкина остаются студентам абсолютно неведомы. Что отчасти напоминает крышу без фундамента. Хочется верить, что специалисты по ядерным реакторам учатся по-иному.

Помимо оценок за каждый предмет студенты получают очки — «кредитс». Чтобы получить степень бакалавра, надо набрать 128. Продвинутый семинар по истории дает три очка, курс пешеходных прогулок («хайкинг») — два. Впрочем, в больших университетах дело обстоит еще хуже. Там многие посещают курсы по плетению ивовых корзиночек.

Профессор

В общей сложности Бродский провел в Маунт-Холиоке пятнадцать лет. Впервые он приехал в Долину в 1974-м и год был профессором Пяти колледжей.

Идея принадлежала Питеру Виреку, поэту и профессору русской истории в Маунт-Холиоке. Вирек познакомился с Бродским еще в 62-м в Питере. Разговаривая о нем с Ахматовой и позднее с Оденом, Вирек понял, что Бродский — «самый крупный русский поэт из числа живущих, новый Пастернак». В 73-м Бродский приехал на фестиваль искусств в Ю-Массе. Он откровенно сказал Виреку, что Новая Англия ему нравится и что в ней есть то, чего нет ни в Мичигане, где он в тот момент преподавал, ни в Нью-Йорке. В результате усилий Вирека Бродскому было предложено провести 1974/75 учебный год в Долине. Он согласился. Тогда он еще не умел водить машину, но это не было непреодолимым препятствием: автобусная связь между колледжами налажена.

Через шесть лет, в 1981-м, Бродский перебрался в Долину окончательно. Человеком, который залучил его сюда, был Джо Эллис.

В то время Эллис был деканом Маунт-Холиока. В Америке президент колледжа или университета занят лихорадочным сбором средств и в дела профессуры входит мало, потому декан — своего рода начальник генерального штаба. Или всесильный проректор по кадрам, как сказали бы в МГУ лет двадцать назад.

Эллис услышал про Бродского от Питера Вирека. Познакомившись с ним, Эллис понял, что должен залучить его в Маунт-Холиок навсегда.

Надо сказать, миссия Эллиса была непростой. В то время слава Бродского еще не достигла зенита. К тому же американцы вообще чрезвычайно спокойно относятся к поэтам — до тех пор, пока те не попадают на страницы скандальной хроники. Бродскому последнее не грозило. Что делало ситуацию еще хуже, у Бродского не имелось никакого диплома. Как известно, он ушел из школы в возрасте пятнадцати лет и больше никогда туда не вернулся. Когда администрация Смита поинтересовалась у Эллиса, где Бродский получил свой докторат, Эллис ответил: «Поставьте Сибирский университет».

Однако на одних шуточках было далеко не уехать. Американская бюрократия — одна из худших в мире. Гений — понятие растяжимое.

Изгнанников из восточного лагеря в те годы в Америке было много. Одним словом, Эллису пришлось засучить рукава.

Конечно, сначала предстояло выяснить, насколько заинтересован сам Бродский. В конце концов, в университете преподавать престижней, чем в колледже. К тому же, что ни говори, Маунт-Холиок расположен в глуши, а Бродский был городской житель. Эллис вызвал его в Долину для разговора.

Приехав в Саут-Хэдли, Бродский в числе прочего, естественно, поинтересовался, где он сможет квартировать, буде примет Эллисово предложение. Декан показал принадлежащий колледжу дом под номером 40 на Вудбридж-авеню. За ланчем, заказав свой любимый коктейль «маргарита» (текила с лимонным соком), Бродский неожиданно заявил, что принимает предложение, потому что хочет жить в этом доме.

Однако полностью связывать себя он тем не менее не хотел. Он будет преподавать только весенний семестр и соответственно получать половину зарплаты. «Вы будете получать всю зарплату», — сказал Эллис.

Очень быстро выяснилось, что Бродский не в состоянии вписаться в жесткую бюрократическую сетку, принадлежать к некой кафедре и участвовать в ее многочисленных мероприятиях. Дело принимало не лучший оборот. Однако в 86-м Фонд Меллона выдал Маунт-Холиоку грант. Эллис использовал его, чтобы создать специальную ставку для Бродского — профессор литературы, не принадлежащий ни к одной кафедре. В переговорах с администрацией Эллис использовал хороший козырь: «Он скоро получит Нобелевскую премию». С Нобелевской премией в 86-м году еще ничего не было решено, однако теперь Бродский был сам по себе.

Тот же Фонд Меллона согласился финансировать ежегодную программу поэтических чтений. Бродский и Эллис стали приглашать авторов: Хини, Уолкотта и других.

Осенью 87-го Бродский позвонил Эллису из Лондона: «Через неделю будет объявлено, что Нобелевская премия присуждена мне».

Довольно быстро в Долине образовался круг людей, с которыми Бродский общался. Ближе всех к нему была Виктория Швейцер, уехавшая из России примерно в то же время, что и он, автор книги о Цветаевой, профессор Амхерста. Ей посвящено стихотворение «Метель в Массачусетсе», написанное в 90-м году в Саут-Хэдли («Снег идет — идет уж который день... »). В первые годы житья в Долине Бродский дружил с четой Таубманов, к которым часто заезжал запросто. В дарственной надписи на одной из своих книг он назвал Джейн и Билла своими «массачусетскими ларами». Когда Бродскому пришла пора получать американское гражданство, Джейн Таубман письменно заверила его креденции для зловещей Службы иммиграции и натурализации.

У Бродского быстро выработался твердый график (похоже, в быту ему нравились определенность и цикличность). Он преподавал в Маунт-Холиоке весенний семестр (с января по май), лето проводил в Европе, осень — в Нью-Йорке, а на Рождество уезжал в Венецию. Впрочем, иногда приезжал в Саут-Хэдли осенью. Он говорил, что хочет поработать и что ему нравится Новая Англия в осенних тонах.

Бродский проводил в Долине не более четырех месяцев каждый год. Тем не менее это было место, где он был, так сказать, прописан.

Когда в 1991 году налоговой службе Соединенных Штатов от него что-то потребовалось, она принялась его искать именно там, рассылая письменные запросы соседям.

Новая Англия дала Бродскому по меньшей мере два программных стихотворения — «Колыбельную Трескового мыса» («Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады... », 1975) и «Осенний крик ястреба» («Северо-западный ветер его поднимает над/ сизой, лиловой, пунцовой, алой / долиной Коннектикута... », тот же год). Нью-Йорк в стихах запечатлелся меньше, хотя там Бродский проводил большую часть времени.

В течение учебного года он появлялся в Саут-Хэдли лишь вечером в понедельник или утром во вторник. Вторник, среду и четверг он преподавал и уезжал обратно в Нью-Йорк либо уже вечером в четверг, либо, в крайнем случае, утром в пятницу. Все это было крайне нетипично для профессора — а именно таковым Бродский и оставался для большинства. Однако, к счастью, имелись люди, которые понимали, с кем имеют дело.

Однажды администрация попыталась ввести новые правила — упорядочить правила парковки для профессуры. Когда унылый исполнитель принес план на суд Джо Эллиса, эксцентричный и властный Джо подвел его к окну. Из окна открывался вид на постыдно неурегулированную парковку: темно-бежевый «мерседес» Бродского был небрежно запаркован наискосок через целых три полосы. «Вот что, — сказал Эллис. — Это машина Джозефа Бродского. Она всегда будет припаркована так».

Дом

Дом под номером 40 на Вудбридж-авеню находится примерно в полукилометре от колледжа. Он был построен двести пятьдесят лет назад — в середине восемнадцатого века; по российскому счету — во времена Елизаветы и Екатерины. В этом смысле он ровесник ансамблей Росси.

Квартира Бродского занимает половину здания. Дом белый, дощатый, с черными ставнями — стандартный для Новой Англии. Окна выходят на запад, но солнца даже на закате не видно, потому что кругом густая роща — высокие сосны и клены. В роще пропасть белок, изредка залетают вороны.

Бродский нежно любил свой дом. Обычно на все расспросы он лаконично отвечал, что здесь ему хорошо работается. Действительно, общение съедало слишком много времени в Нью-Йорке, на Мортон-стрит. Однако было и еще одно — и, может быть, главное — обстоятельство, которое сделалось очевидным только много позже.

Почти каждый год, в конце зимы или начале весны, Бродский проводил вечер поэзии в Маунт-Холиоке, в одной из старинных аудиторий с дубовыми панелями и крепостными балками на потолке. Через несколько лет зал стал наполняться до отказа. Для Америки это немалое достижение; здесь поэзию на стадионах никогда не читали.

Бродский начинал вечер несколько неуверенно и нервно, слегка застенчиво, однако «заряжался на ходу». Аудитория принимала его «на ура». Терпели и то, что на протяжении всего вечера он курил, время от времени бросая в зал несколько ехидный взгляд: к началу девяностых Америку охватила табачная паранойя, и даже в местных ресторанах курить стало нельзя.

Начинал со стихов — на английском и русском, потом отвечал на вопросы. Иногда кто-то записывал вечер на видеопленку, так что где-то все эти кадры есть.

Вечера стали событием. Слава Бродского росла. Нобелевская премия и статус поэта-лауреата Соединенных Штатов возвели его на формальный пьедестал. Он стал получать заманчивые предложения от ведущих университетов. Прислал приглашение и президент Брауновского университета из Провиденса, штат Род-Айленд. В прошлом он был директором Нью-йоркской Публичной библиотеки и, в отличие от большинства собратьев, в литературе толк знал.

Местные друзья заволновались. Бродский же отвечал на все расспросы уклончиво: «Единственно, чего мне здесь по-настоящему не хватает, это моря. Если мне предложат дом на горе над морем...». От Саут-Хэдли до океана — как минимум, часа два. В Провиденсе же море было.

Браун прислал за Бродским лимузин. Вернувшись из Провиденса за полночь, Бродский позвонил Джо Эллису: «Приезжай».

Эллис перепугался. Браун наверняка предлагал немалые деньги. Провиденс больше Саут-Хэдли примерно раз в десять. Там есть море. Культурная жизнь там тоже есть.

Бродский встретил Эллиса ирландским виски и словами: «Теперь я знаю, что никогда отсюда не уеду». Он провел ногой по грубому дощатому полу: «Здесь можно занозить ногу. Как в квартире моих родителей в Петербурге».

Впрочем, Эдвине Круз он говорил, что не нашел в Провиденсе подходящего дома у воды. По его словам, он провел там больше времени с риэлтерами, чем с будущими коллегами из Брауна.

Поселиться у большой воды было мечтой Бродского — причем не просто у воды, а на горе у воды. Пару раз ездил в Белые горы — в надежде найти дом у реки или озера. Одно время собирался купить летний дом в Ново-Скотии — канадской провинции, по мнению многих, напоминающей побережье Скандинавии с островами и фьордами. Впрочем, в устах Бродского это звучало по-иному: «Похоже на Балтику».

Свен Биркертс: «Его влекло к океану». Бостонский аэропорт Логан расположен на берегу Атлантики, и всякий раз, когда самолет заходил на посадку, Бродский с вожделением рассматривал многочисленные мелкие островки в Бостонском заливе. Его фантазией было поселиться на одном из них.

Однако такого дома он не нашел — если не считать его последней квартиры в Нью-Йорке. Она расположена на холмистом, бруклинском, берегу Ист-Ривер, и оттуда открывается ошеломительный вид на небоскребы Манхэттена.

От Саут-Хэдли до большой воды далеко; однако здешний дом так сильно напоминал питерскую квартиру на Пестеля, что, когда умерли родители, Бродскому стало казаться, что души их переселились в двух ворон, поселившихся в роще: «Две вороны тут во дворе у меня за домом в Саут-Хэдли. Довольно большие, величиной почти с воронов, и, подъезжая к дому или покидая его, первое, что я вижу, это их. Здесь они появились поодиночке: первая — два года назад, когда умерла мать, вторая — в прошлом году, сразу после смерти отца. Во всяком случае, именно так я заметил их присутствие. Теперь всегда они показываются или залетают вместе и слишком бесшумны для ворон. Стараюсь не смотреть на них; по крайней мере, стараюсь за ними не следить. Все же я приметил их склонность задерживаться в сосновой роще, которая начинается за моим домом в конце двора и идет, с четверть мили, по скату к лужайке, окаймляющей небольшой овраг с парой крупных валунов на краю» («Полторы комнаты», 1985). Из такого дома, конечно, не уезжают.

Привычки

Бродский не признавал компьютеров. В доме на Вудбридж было три пишущих машинки. Что неизменно с удивлением отмечали гости — механических. Работал в основном на кухне. Узкий письменный стол стоял у окна. На столе — маленькая «Оливетти». Окно выходило в рощу.

Кухня была сердцем дома. Рано или поздно гости перебирались сюда. Садились на высокие, как в баре, стулья. Бродский готовил невероятно сильный (по американским понятиям) кофе эспрессо. Вряд ли он много занимался настоящей готовкой, однако к кофе относился свято. Эдвина Круз вспоминает: «Джозеф разливал кофе осторожно: немного в свою чашку, на дюйм — в чашку гостя, потом приличную добавку в свою чашку, немножко — гостю и так далее. Разливание эспрессо иногда казалось бесконечным, как будто он разрешал спор между советом врача («Никакого кофе!»), предвкушением удовольствия («Много кофе!») и ролью хозяина («Делиться кофе!»). Когда этот конфликт не удавалось разрешить с первого раза, он внимательно оценивал каждую чашку и затем отливал из одной в другую, а иногда и обратно — пока не находил точного уравнения для того дня». В ожидании кофе гости поглядывали на пишущую машинку: часто в нее был заправлен лист с начатым текстом.

Иногда Бродский привозил в Саут-Хэдли из Нью-Йорка своего обожаемого кота Миссисипи. Вырвавшийся из каменных джунглей кот увлеченно преследовал белок. Бродский с удовольствием наблюдал за бело-рыжим котярой из окна. Кошки вообще занимали особенное место в его жизни. Эдвина Круз помнит, что он часто заканчивал телефонный разговор так: «Мяу-мяу!» (как, впрочем, судя по его эссе, и дома, на Пестеля).

Несмотря на настоятельные советы врачей, предписывающих здоровый образ жизни и самоограничение, Бродский «вовсе не был человеком, исповедовавшим умеренность». Его дом на Вудбридж ни в каком смысле не был кельей поэта-отшельника. Несомненно, рано или поздно кто-нибудь составит «Донжуанский список Бродского»; судя по воспоминаниям друзей, глава, относящаяся к Саут-Хэдли, займет в нем не последнее место. Эллис часто приглашал его к себе домой на обед и, по словам Джо, «за эти годы я видел в обществе Бродского пятерых самых красивых и самых умных женщин, которых я вообще когда-либо встречал».

Дом на Вудбридж был уютен и удобен для хозяина. По всей вероятности, Бродский специально культивировал в нем некоторое комфортное запустение. Джо Эллис сравнивает дом Бродского с «амбаром». Свен Биркертс называет его обиталище «берлогой». Мэри-Джо Салтер деликатно именует его «жилищем аспиранта».

Разумеется, у Бродского была возможность преобразовать «жилище аспиранта» в «жилище профессора». Как уже было сказано, квартира Бродского занимает только половину дома. Однако когда ему предлагали занять весь, он неизменно отказывался: «Мне нравится этот объем».

По русской привычке, зимой Бродский протапливал квартиру до духоты — Джо Эллис утверждает, что до 100 градусов по Фаренгейту (38 по Цельсию). Очевидно, ему нравилось жить в привычном — почти питерском — климате (и объеме) — на улице и дома.

Бродский вообще любил Долину. Причины этого объясняются по-разному. Некоторые говорят, что ему здесь хорошо работалось. Другие считают, что здешние места напоминали ему окрестности Питера. Последнее не исключено: лесные озера и ручьи действительно отчасти придают Долине вид Карельского перешейка. Во всяком случае, здесь он чувствовал себя лучше, чем на Среднем Западе, когда преподавал в Анн-Арборе в Мичигане. В числе прочего от Среднего Запада остался убийственный текст «Осенний вечер в скромном городке...» 1972 года:

Здесь есть кино, салуны, за углом

одно кафе с опущенною шторой;

кирпичный банк с распластанным орлом

и церковь, о наличии которой

и ею расставляемых сетей,

когда б не рядом с почтой, позабыли.

И если б здесь не делали детей,

то пастор бы крестил автомобили.

Саут-Хэдли тоже не Лондон. Однако к нему Бродский относился мягче: «Городок замело. Не видать полей./ Так бело, что не может быть белей» («Метель в Массачусетсе», 1990). Может быть, сказывалась близость двух мегаполисов — Нью-Йорка и Бостона, может быть, то, что это все-таки была Новая Англия, может быть, он просто притерпелся к провинции.

В 1993 году в разговоре с местными журналистами Бродский сказал, что приехал в Долину потому, что «хотел быть ближе к океану. Видите ли, я рос у моря, и это моя идея-фикс. Здесь очень тихо, и я могу преподавать ровно столько, сколько хочу. Никто не лезет в мои дела. На собрания профессуры я стараюсь не ходить, потому что мое участие только усугубит царящий там хаос... Мне здесь очень нравится, возможно, отчасти потому, что во многом это напоминает мне ту часть России, в которой я рос. Та же растительность, тот же рельеф и достаточно узнаваемые времена года».

Долина не предлагает своим жителям большого набора развлечений. Однако Бродский, похоже, был удовлетворен тем, что находил. Страстно любя азиатскую кухню, патронировал китайский ресторан в Амхерсте, корейский на 9-й дороге, иногда даже за один вечер успевал перебраться из первого во второй. Был благодарный, внимательный к кулинарии гость. Любимое блюдо — русские пельмени. Любимый напиток днем — «маргарита» или «дайкири» (ром с лимонным соком). Вечером — ирландский виски, обычно «Бушмилс». Больше же всего любил элитарный ирландский виски класса single malt.

Все до единого в Маунт-Холиоке помнят, что Бродский имел особенную машину — «старый, старый, старый» «мерседес» темно-кремового цвета. Бродский гордился его мощным двигателем. Похоже, машина была еще одним домом. Во всяком случае, сиденья были завалены бумагами и книгами. Свен Биркертс запомнил даже кассету стихов Одена в исполнении автора (из всех поэтов, по крайней мере современных, Уинстон Оден был Бродскому ближе всех).

Бродский обожал свою машину. Иногда зимой он оставлял ее в Саут-Хэдли на попечении Эдвины Круз. В этих случаях часто звонил из Нью-Йорка: «Как поживает моя машина?» Как говорит Эдвина, таким тоном обычно спрашивают: «Как поживает моя кошка?» Бродский, с его любовью к кошачьим, развивал метафору и просил «выгуливать» машину, как выгуливают животных. Основания беспокоиться у него были: «мерседес» 1972 года выпуска часто ломался. Бродский ни за что не хотел поменять его на новый автомобиль, хотя частые визиты в гараж стоили ему пропасть денег. Возможно, ему нравилось, что «мерседес» был изготовлен в том же году, когда он оказался на Западе.

По общему мнению, Бродский был «ужасный» водитель. При ограничении скорости в 65 миль легко делал 90. Он ни разу не попадал в серьезные аварии, но уплатил полиции бессчетное количество штрафов. Некоторые друзья подозревали, что он вообще читает за рулем по дороге из Нью-Йорка, однако Бродский это всегда отрицал.

5 мая 94-го года местная газета поместила следующую информацию в разделе «Происшествия»: «Амхерст. Джозеф Бродский, 53 лет, проживающий по адресу Вудбридж-авеню, 40, в Саут-Хэдли, был арестован во вторник в 8.25 вечера на Саут-Плезант-стрит. Ему предъявлено обвинение в превышении скорости».

Бродский пересекал просторы Массачусетса со скоростью в 64 мили при лимите в 40. На его беду, у него не было при себе водительских прав, а срок регистрации машины истек. Он был арестован и помещен в полицейский участок в Спрингфилде. Описание ночи, проведенной в тюрьме, стало одной из его любимых историй. Однако близким было не до смеха. Жена звонила Эдвине: «С собой ли у него лекарства от сердца?»

Похоже, машина была единственным предметом, к которому Бродский сильно привязался. Друзья считают, что вообще «материальное» его не занимало. Хотя преференции у Бродского все-таки были. Предпочитал дорогие вельветовые или твидовые пиджаки. Гамма цветов — от оливкового до ржавого. Часто носил галстук. Рубашки идеально накрахмалены, обычно — плотного оксфордского полотна. Крахмал запомнился, потому что в остальном быт Бродского был холостяцкий.

На Вудбридж-авеню часто бывали гости — в том числе и ближайший друг, Михаил Барышников. Однажды из Петербурга приехал сын, Андрей.

Из гостей Бродского только Барышников стал местной сенсацией. Бродский относился к этому с пониманием. Когда колледж построил новую и дорогую танцевальную студию, Бродский попросил Барышникова освятить ее танцем. Это в Маунт-Холиоке помнят до сих пор.

Друзья занимали привилегированную нишу в его жизни. «Всегда пытался помочь друзьям». «Абсолютно не эгоистичен». «То и дело звонил и просил помочь кому-то, даже если человек был нестоящий».

После женитьбы дом в Саут-Хэдли приобрел в глазах Бродского новую ценность. Холостая жизнь в Нью-Йорке кончилась — вместе с ней кончилась и свобода. «Жена все время рядом с мужем», — констатировал он с некоторым удивлением. В Саут-Хэдли же он распоряжался своим временем безраздельно. По мнению некоторых, именно здесь теперь он работал.

Жена Бродского, Мария, приезжала в Саут-Хэдли редко. Однажды приехала с дочкой, Анной, и Таубманы были потрясены, встретив в сельском супермаркете «Аткинс» Бродского с коляской. По общему мнению, он обожал родившуюся в 1993 году дочь и поражался «чуду детства». Кажется, это его самого удивляло.

Студенты

Бродский воспринимал преподавание необычайно серьезно. Разумеется, это не означало, что он следовал американской академической рутине. Очень часто мысль обсудить некое стихотворение приходила ему в голову прямо перед классом, и он начинал срочно обходить офисы соседей в поисках томика Мандельштама или Цветаевой.

Каждый год книжный магазин колледжа лихорадило. Бродский никогда не заказывал книг для своих курсов загодя и в первый день занятий невинно спрашивал: «Оден у всех есть?»

Разумеется, никаких конспектов или даже плана лекций у Бродского не имелось. Не имелось и тематических разработок (в принципе немыслимая в американском вузе вещь, где тематические разработки — многостраничные силлабусы — раздаются студентам в первый же день). Бродский же просто предъявлял листок бумаги с именами поэтов и названиями текстов.

Класс начинался с разбора какого-либо стихотворения. Бродский увлекался и начинал говорить сам, превращая семинар в лекцию.

Причем почти всегда отклонялся от темы и уходил далеко в сторону. В итоге он редко успевал разобрать больше восьми-двенадцати строк и в конце занятия заключал: «Ну, мальчики и девочки, я не виноват. Поэзию нельзя торопить». Его бывшие студенты утверждают, что из подобных разговоров постепенно рождались его эссе. Студентов смущал поток ассоциаций, но они признавали, что «каждый раз двадцать минут были чистым золотом».

Впрочем, своя система у Бродского все же была. К каждому классу студенты должны были выучить наизусть одно стихотворение. Придя в класс, писали контрольную — записывали выученный текст и сдавали Бродскому. Ошибка в знаке препинания — например, точка вместо точки с запятой — считалась серьезной.

Его курсы были либо о русской поэзии в переводах, либо об англоязычной поэзии, один из самых популярных — «Лирическая поэзия» — о Харди, Одене, Фросте. Один семестр вместе с Питером Виреком вел курс «Поэт в тоталитарном режиме». Сам Бродский называл этот курс «Рифма и наказание» (каламбур: «Rime and Punishment» вместо «Crime and Punishment» Достоевского). Категорически отказывался вести курс по стихосложению: английский, говорил он, не является его родным языком. С другой стороны, отказывался вести курсы на русском: «Меня не поймут».

Его курсы русской поэзии были антиканоничны. Бродский включал в них поэтов обычно игнорируемых — Державина, Ломоносова, Кантемира, Баратынского. Баратынскому, который, как известно, был его особой любовью, неизменно уделялось больше внимания, чем Александру Сергеевичу.

Каждый курс преподавался дважды в неделю — два раза по семьдесят пять минут. В семестре тринадцать недель — следовательно, к концу курса каждый студент обязан был освоить или хотя бы выучить не менее двадцати пяти текстов.

Каждый год Бродский повторял одно и то же: «Не думайте об отметках. Что бы вы ни делали, я все равно поставлю вам четыре с плюсом». Многих это возмущало.

Увлекаясь во время класса, поигрывал чашкой с кофе и непрестанно курил, непременно отрывая у сигареты фильтр. Когда администрация ввела полный запрет на курение в помещениях (включая кабинеты профессуры), Бродский демонстративно продолжал курить в аудитории. Некоторые студенты с негодованием покидали класс и жаловались в деканат. Бродский реагировал на это так: «Неужели конституция не позволяет мне курить в классе?»

(Вообще, его курение приводило друзей в отчаяние: «Как сделать так, чтобы вы бросили?» — «Вам придется сидеть на моих руках», — отвечал Бродский хладнокровно.)

Некоторые молодые люди на задних партах тоже закуривали. (Мэри-Джо Салтер: «Они думали, что если курят, то, в общем-то, сравнялись с Иосифом Бродским».)

Он курил, даже декламируя стихи, затягиваясь посередине строчки («Это была единственная ситуация, когда Бродский мог потерять мелодию стиха»).

Помимо курения многих студентов невероятно раздражало, что Бродский неизменно обращался к классу так: «Мальчики и девочки». «Не могу же я обращаться к вам: "Мужчины и женщины"!» — парировал он. Впрочем, обращаясь к студентам индивидуально, Бродский демонстративно называл их мистер или мисс имярек. Тем самым он держал дистанцию. Можно предположить, что его раздражала нынешняя манера студентов обращаться к профессору по имени.

Еще больше студентов обижало то, что Бродский не сдерживал своего неподдельного изумления при виде их невежества. В результате после нескольких первых занятий класс Бродского сильно редел.

За все это, вместе взятое — курение, незаказанные книги, требовательность, неизменную четверку с плюсом, студенты его «либо любили, либо ненавидели».

Надо сказать, что и Бродский, в свою очередь, тоже испытывал сильные эмоции. Его приводило в ужас действительно кошмарное невежество молодежи. Однажды выяснилось, что никто в классе не читал Овидия. «Боже мой, — вздохнул Бродский, — как вас обманули!»

Другим источником огорчений были студенческие эссе (надо сказать, что многие студенты действительно владеют родным языком, на удивление, не вполне). «Надо что-то делать, — говорил Бродский коллегам в отчаянии. — Нам нужен царь. Давайте я буду царем и придумаю правила». Одним из замысленных правил был обязательный курс этимологии для студентов. Бродский считал, что, усвоив историю слов, студенты наконец освоят свой собственный язык.

В отличие от других профессоров, в разговоре со студентами Бродский не стеснялся. «Что имеется в виду в этой строчке?» — «... » — «Неправильно». Или: «Смехотворное предположение». Некоторые студентки плакали.

Однажды Бродский, как всегда, вошел в аудиторию с чашкой кофе и сигаретой и начал класс с вопроса, что означает некое греческое имя в заданном стихотворении. Ответом было мертвое молчание. Бродский промолвил: «До следующего раза», — и удалился, прихватив с собой не успевший остыть кофе.

Весьма редко он оставался доволен, но похвала его также звучала крайне необычно: «Good boy, good girl!» (нечто вроде «Молодец!», но сегодня в Америке столь покровительственным образом обращаются либо к детям, либо к собакам).

Тем не менее классы Бродского привлекали студентов со всей Долины. На них приезжали из Амхерста, Хэмпшира, Смита, Ю-Масса. Это в порядке вещей. Необычно было другое: Маунт-Холиок — женский колледж, но в классах Бродского преобладали молодые люди, то есть чужаки.

Значительную часть студентов составляли дети эмигрантов. Вряд ли это его сильно радовало. По большей части выбирающие практичные специальности, они являлись в класс со словами: «Мама велела прослушать курс у Бродского».

Бродский появлялся на службе за некоторое время перед классом и исчезал вскоре после. Священных (и обязательных для профессуры) «присутственных часов» у него не было. Если он все-таки оставался на территории колледжа, то по большей части находился не в своем кабинете, а в комнате Швейцер на русской кафедре. Там до сих пор стоит черное — «его» — кресло.

Внеклассная работа протекала у Бродского также весьма своеобычно. Около четырех часов пополудни с избранными учениками, известными как «внутренний круг» или «фанаты» Бродского, он отправлялся в бар — обычно «Вудбриджес» или «Федору» (и тот и другой — через дорогу от кампуса). Начинали с кофе, потом переходили на спиртное. «Фанаты на него молились». Иногда ближе к концу семестра пару классов даже проводил у себя дома.

Люди, знавшие его с первых лет переезда в Америку, отмечали в «профессоре Бродском» большие перемены. Свен Биркертс, бравший у него классы еще в 1975 году в Анн-Арборе в Мичигане, вспоминает: «В то время он был ужасный преподаватель». Классы были «пыткой» и для студентов и для Бродского. Разговорный английский он тогда знал плохо. Отсюда длинные паузы, а то и вовсе тягостное молчание в классе. Не знал он еще и как расшевелить аудиторию (американцы далеко не так общительны, как принято полагать, особенно когда за разговор ставят отметки). «Студенты приходили в отчаяние». Впрочем, его классы были все равно переполнены: Бродский приехал в Америку уже признанным поэтом, его «театральное» чтение поражало, некоторые студенты уже тогда понимали, что «имеют дело с гением», и «находились под его чарами».

К тому времени, когда Бродский появился в Маунт-Холиоке, его известность сильно возросла. В 87-м к его регалиям прибавилась Нобелевская премия. Однако, по выражению Эдвины Круз, Бродский жил в Долине «анонимно». Многие его студенты понятия не имели о том, что он Нобелевский лауреат. Похоже, многих больше впечатлило то, что он был поэтом-лауреатом Соединенных Штатов. Во всяком случае, на въезде в колледж появился транспарант: «Поздравляем профессора Джозефа Бродского, поэта-лауреата».

В то же время он не прятался от поклонников или соотечественников. Его телефон был в телефонной книге, он привечал русских студентов, остолбеневших перед чужой культурой; помочь студенту деньгами и никогда об этом не обмолвиться было для Бродского нормой. Никогда не отказывал он студенту и в просьбе прочесть сочиненные тем стихи. «Он вообще никогда никого не отталкивал».

Похоже, по-настоящему ему отравляло жизнь только одно: поголовная болезнь американской молодежи — беспробудное невежество. Однажды, как видно выведенный из себя особенно безнадежным классом, Бродский сел за машинку и наспех составил «Список книг, которые должен прочесть каждый». Он сохранился у Эдвины Круз.

Список книг, которые должен прочесть каждый

«Бхагавад гита»

«Махабхарата»

«Гильгамеш»

Ветхий Завет

Гомер: «Илиада», «Одиссея»

Геродот: «История»

Софокл: пьесы

Эсхил: пьесы

Еврипид: пьесы «Ипполит», «Вакханки», «Электра», «Финикиянки»

Фукидид: «История Пелопоннесской войны»

Платон: «Диалоги»

Аристотель: «Поэтика», «Физика», «Этика», «О душе»

Александрийская поэзия

Лукреций: «О природе вещей»

Плутарх: «Жизнеописания»

Вергилий: «Энеида», «Буколики», «Георгики»

Тацит: «Анналы»

Овидий: «Метаморфозы», «Героиды», «Наука любви»

Новый Завет

Светоний: «Жизнеописания двенадцати цезарей»

Марк Аврелий

Катулл

Гораций

Эпиктет

Аристофан

Элиан: «Пестрые истории», «О природе животных»

Аполлодор: «Аргонавтика»

Пселл: «Жизнеописание правителей Византии»

Гиббон: «История упадка и разрушения Римской империи»

Плотин: «Эннеады»

Евсевий: «Церковная история»

Боэций: «Об утешении философией»

Плиний Младший: «Письма»

Византийские стихотворные романы

Гераклит: «Фрагменты»

Августин: «Исповедь»

Фома Аквинский: «Summa Theologica»

Св. Франциск: «Цветочки»

Николло Макиавелли: «Государь»

Данте: «Божественная комедия»

Франко Саккетти: новеллы

Исландские саги

Шекспир: «Антоний и Клеопатра», «Гамлет», «Макбет», «Генрих V»

Рабле

Бэкон

Мартин Лютер

Кальвин

Монтень: «Опыты»

Сервантес: «Дон Кихот»

Декарт

«Песнь о Роланде»

«Беовульф»

Бенвенуто Челлини

Генри Адамс: «Воспитание Генри Адамса»

Гоббс: «Левиафан»

Паскаль: «Мысли»

Мильтон: «Потерянный рай»

Джон Донн, Эндрю Марвелл, Джордж Херберт, Ричард Крошоу

Спиноза: «Трактаты»

Стендаль: «Пармская обитель», «Красное и черное», «Жизнь Анри Брюлара»

Свифт: «Путешествия Гулливера»

Лоренс Стерн: «Тристан Шэнди»

Шодерло де Лакло: «Опасные связи»

Монтескье: «Персидские письма»

Локк: «Второй трактат о правительстве»

Адам Смит: «Благосостояние наций»

Лейбниц

Юм

Тексты федералистов (работы Джеймса Мэдисона, Александра Гамильтона и Джона Джея 1780-х годов в поддержку американской конституции. — К. П.)

Кант: «Критика чистого разума»

Кьеркегор: «Страх и трепет», «Или-или», «Философские фрагменты»

Достоевский: «Записки из подполья», «Бесы»

Гете: «Фауст», «Итальянское путешествие»

Токвиль: «О демократии в Америке»

Де Кюстин: «Путешествие наших дней (Империя царя)»

Эрик Ауэрбах: «Мимезис»

Прескотт: «История завоевания Мексики»

Октавио Пас: «Лабиринты одиночества»

Карл Поппер: «Логика научного открытия», «Открытое общество и его враги»

Элиас Канетти: «Толпа и власть»

Судя по автографу, список составлен вчерне и наспех, кое-где значительно поправлен Бродским. Понятно, что он неполон. Однако некоторые выпускники, его бывшие студенты, все еще работают по нему.

Среда

Не завися ни от какой кафедры, Бродский тем не менее привязался к русской. Там работает Вика Швейцер, Эдвина Круз кафедрой заведует. Обычно Бродский поспешно являлся на кафедру утром перед занятиями и устраивался в своем любимом низком кожаном кресле, которое, на взгляд коллег, имело «европейский» вид. Кто-то отправлялся на соседнюю (французскую) кафедру за кофе. Бродский пил кофе, курил и рассказывал анекдоты. Многие из них были исключительно непечатного свойства (как деликатно выразилась одна из слушательниц, «как правило, об извержении семени в абсолютно не приспособленные для этого отверстия»). При этом он всегда говорил по-английски. Как предполагает Эдвина Круз, он не мог выносить, когда русскоговорящие американцы хоть немного, но все-таки коверкали его родной язык.

Бродский владел английским абсолютно (сохранив сильный славянский акцент). Всякий раз он добивался полной четкости, и, если ему не удавалось с первого раза найти верное слово, не успокаивался, пока таковое не отыскивалось. Паузы заполнял междометиями: «Well, well, well», «Etc., etc., etc.», «And then and then and then» — и наиболее характерным для него: «Basically, basically, basically». Однако, несмотря на абсолютное владение языком (причем разговорный Бродского был именно американским английским со всеми присущими ему идиомами), окружающую среду Бродский принял не полностью.

В мае 1988-го, через полгода после Нобелевской премии, его попросили выступить с напутственной речью к выпускникам. Подобные выступления считаются чрезвычайно ответственными. Это верх ораторского искусства, а также высокий знак доверия и признания. Бродский любил этот жанр. Известны его выступления в Уильямс-колледже, Мичиганском университете, Дартмутском колледже. Они опубликованы. Выступление же в Маунт-Холиоке опубликовано не было, потому что являлось ересью. Бродский поиронизировал над новыми — либеральными, но от этого не менее неприятными — догмами. Колледж пребывал в замешательстве. Ирония Бродского показалась неуместной и «политически некорректной». Некоторые усмотрели в речи «реакционность» и даже «расизм». После этого Бродский с его любовью к историческим параллелям стал называть свое выступление «мой тайный доклад» (западное клише для речи Хрущева на двадцатом съезде в 56-м году).

Несколько слов пояснения. Термин «политическая корректность» утвердился в Америке около десяти лет назад. Многие американцы пребывают от него в совершеннейшем бешенстве. В самом деле, термин достаточно зловещ. Он словно взят из романа Оруэлла «1984». В сущности, политическая корректность ~ доведенный до абсурда либерализм.

Концепция политической корректности зиждется на том интересном положении, что некоторые некогда угнетенные группы теперь должны находиться в привилегированном положении. В первую очередь политическая корректность касается женщин и черных. Однако и другие меньшинства не забыты. Слова «негр», «инвалид», «толстяк» в приличном обществе недопустимы. Вместо этого используется «черный» или «афро-американец», «уязвленный» и «большой». Этого кажется мало. Словесные баталии продолжаются. Как правильнее говорить — «афро-американец» или «африканский американец»? В немилость попало слово «man» в значении «человек». Теперь предлагается говорить «мужчины и женщины» или «человеческие существа», «люди». В корне изменилась концепция ухаживания. За слова: «У вас красивые глаза» мужчина может дорого поплатиться. Журналы полны панических писем читателей: как пригласить женщину в бар, не обидев?

Политическая корректность в американских кампусах принимает вообще дикие формы. Этнические меньшинства — в первую очередь черные — должны зачисляться в вузы вне конкурса. Студентки превратились в хрустальные вазы, которые можно осквернить даже взглядом. Многие профессора принимают их, только распахнув дверь кабинета настежь, — случаи шантажа и многомиллионных судебных исков за якобы имевшие место сексуальные домогательства у всех на слуху. Черным студентам часто завышаются оценки — чтобы предотвратить обвинения в расовой дискриминации. Назвать студентку «girl» невозможно. Они теперь все — «young women». Дистанция между студентами и профессорами — не более чем пережиток прошлого. Надо обращаться друг к другу по имени. Упрекать студентов нужно нежно и ласково. В конце семестра не только профессор выставляет оценки студентам, но и студенты — профессору, причем анонимно. И так далее.

Последствия неутешительные. Черные и латиноамериканские гетто в городах не уменьшаются. Квоты для этнических меньшинств в вузах не выбираются. В среднем классе черных по-прежнему почти нет. Социальная жизнь как подразумевала сегрегацию, так и подразумевает. Даже у самых ярых поборников политкорректности черных друзей практически нет. Профессура затерроризирована. Все оценки в среднем завышаются на балл. Студенты интересуются, во сколько преподавателю обошелся развод, почему он выбрал для семинара скучный текст классика имярек и зачем надо ломать мозги на хронологии истории. В общем — мягкий вариант того, что происходило в некоторых странах после революции, когда кухарку пытались научить управлять государством.

Бродского политическая корректность приводила в ярость. Видный профессор Маунт-Холиока был уволен за то, что поцеловал студентку. Бродский написал президенту колледжа письмо в защиту насильника, которое, разумеется, никаких хороших последствий ни для него, ни для Бродского не имело. В частном разговоре Бродский саркастически вопрошал: «Как вы думаете, кто хозяин положения — восемнадцатилетняя женщина или пятидесятидвухлетний мужчина?»

Резкость Бродского вообще вызывала нарекания. Однажды он присутствовал на чтениях переводов Ахматовой. Предложенные переводы Бродского, мягко говоря, не потрясли. Не держа своего мнения при себе, он поднялся и сообщил автору переводов, а заодно и ошеломленной аудитории, что поэтический язык должен застревать в памяти. «Кто в состоянии запомнить хотя бы одну строчку из этого?» После этого многие стали говорить, что Бродский груб.

Джо Эллис считает, что в академическом мире Бродского недолюбливали еще по одной причине: «Он создавал то, что они изучают». Впрочем, подчеркивает Эллис, это не относилось к русской кафедре Маунт-Холиока. Там Бродский был своим. Там понимали его убеждение в том, что сборники поэзии должны лежать в ночных тумбочках отелей и мотелей, «как Библия» (которая действительно неизменно присутствует в каждом номере — впрочем, судя по шуму, доносящемуся по ночам, достаточно бездейственно).

Однажды Бродский и Вика Швейцер пили кофе в ее офисе. Термос с кофе упал, и стеклянная колба разбилась. Погоревав, Бродский и Швейцер решили кофе все-таки выпить. Питер Скотто наблюдал за тем, как нобелевский лауреат фильтрует кофе через бумажное полотенце. «Как американец в настоящий момент вы должны испытывать отвращение», — философски заметил Бродский и продолжил процесс.

Политика

Часть друзей Бродского в Долине утверждает, что политика его ни в какой форме не интересовала. Это не так. Сказалась характерная черта Бродского — делить друзей и разговоры тематически. С Таубманами, например, он говорил о политике очень и очень много. При этом, как и во всем остальном, Бродский оставался человеком крайних суждений. Так, Билл Таубман помнит, что интерес Советского Союза к ближневосточной нефти Бродский объяснял личностью Кима Филби — советского агента в британских спецслужбах, вовлеченного в ближневосточные дела (о Киме Филби Бродский позднее написал большое эссе «Коллекционный экземпляр»).

Споры о политике невероятно увлекали Бродского. Его собеседники поражались категоричности и оригинальности его суждений. Когда у Таубманов Бродский встретился с Тони Лэйком (который впоследствии стал помощником президента Клинтона по национальной безопасности) и проговорил с ним долгое время, потом «оба удалились, почесывая в затылке». Джо Эллис — ветеран войны во Вьетнаме, и Бродский часто пытался доказать ему, что уход США из Индокитая был ошибкой.

Невзирая на категоричность, Бродский, по мнению друзей, был «очень любопытный человек». Возможно, здесь стоит заметить, что в американский круг общения Бродского входили в том числе и столпы дипломатического истэблишмента. Одно из венецианских стихотворений посвящено Строубу Тэлботту и его жене, которых Бродский однажды встретил в Италии; Строуб Тэлботт издал мемуары Хрущева, а в 94-м году стал заместителем госсекретаря США.

Разумеется, Бродский считал, что понимает отечественную историю лучше, чем американские советологи. Когда Билл Таубман делился с ним своим недоумением по поводу того или иного эпизода в жизни Хрущева, Бродский начинал так: «На самом деле это очень просто».

За текущими событиями в отечестве Бродский следил пристрастно и внимательно. Он считал, что Россия вступила в длительный период вегетации, определения своих внутренних и внешних пределов, что должно, по его мнению, продлиться не менее двадцати лет. При этом некоторые персонажи отечественной политики вызывали у него нескрываемое отвращение — например, Горбачев и Шеварднадзе. Последний, как известно, в свое время возглавлял грузинские спецслужбы. «Что можно ожидать от такого человека?» — риторически спрашивал Бродский. (Все это отвращение к перестроечной пене вылилось в конечном счете в пьесу «Демократия».) Бродский, кстати, часто вспоминал, что в Петербурге жил неподалеку от Большого дома — северной резиденции спецслужб.

Его невероятно раздражала пропагандистская возня вокруг перестройки и гласности. Когда был напечатан роман Замятина «Мы» и пресса умилилась, Бродский сказал: «Чему здесь радоваться? Преступно, что это не было опубликовано раньше». Его друзья считают, что схожие эмоции вызывала у него и его собственная новая слава в России.

Однажды журнал «Курьер ЮНЕСКО» заказал Бродскому текст. В преддверии миллениума редакцию интересовал взгляд поэта в будущее. Бродский согласился и написал текст на русском, включив в него пару ядовитых ремарок о сладкоголосом Горби. Редакция ужаснулась, и текст пришлось отдать в другие руки.

Впрочем, с западной цензурой он сталкивался не раз. Когда началась война в Боснии, Бродский отправил стихотворение «Боснийская мелодия» в «Нью-Йорк таймс». Оно было опубликовано на престижнейшей странице Op-Ed, но — с редакционной правкой. Негодующий Бродский сказал: «Я написал другие стихи!» — и специально выправил опубликованный текст для Эдвины Круз. Правда, в данном случае щепетильная редакция, ориентирующаяся на благопристойный средний класс, населяющий пригороды, выправила строки, показавшиеся ей не крамольными, а вульгарными. Там, где у Бродского «чешешь муде» («scratch your crotch»), «Нью-Йорк таймс», сохранив рифму, поставил «проверяешь часы» («check your watch») — и так далее.

Вообще мнение газетных редакторов Бродского мало интересовало. Он полагал, что Америка перенасыщена средствами массовой информации и что вследствие этого «люди начинают говорить, прежде чем начинают думать».

Всех интересовало, почему он отказывается от поездки в Россию. Стандартного ответа у Бродского не имелось. После того как в Питере в одиночестве умерли старики-родители, которым так и не было позволено повидаться с сыном, Бродский сказал Таубманам: «Теперь я никогда не вернусь». В разговоре с Питером Скотто сослался на Гераклита: «Нельзя войти в одну реку дважды». — И добавил: «Даже если это Нева». В другой раз сказал: «Вернуться туда, где когда-то была твоя жизнь, это то же самое, что пойти на кладбище». Еще: «Положительные эмоции могут быть так же неприятны, как и отрицательные». И совсем простое: «Зачем ехать в Россию? Шубой потрясти?» Если он когда-нибудь и поедет в Россию, иногда говорил Бродский, то только с одной целью — пойти на могилу родителей.

Для большинства маунт-холиокских знакомых Бродского его прошлая петербургская жизнь осталась невнятной. В свое прошлое Бродский почти никого не пускал. Исключение составляли Таубманы. Они ездили в Россию (Джейн писала книгу о Цветаевой, Билл — о Хрущеве). По просьбе Бродского заходили на Пестеля, в его «полторы комнаты», пока были живы старики-родители. Джейн вспоминает «комнатку» Бродского, отгороженную от родительской половины стеллажами и населенную теперь только книгами. В глаза бросалось обилие словарей и изданий англоязычной поэзии в мягких обложках. Из комнатки открывалась дверь в чулан, в котором отец занимался фотографией. На родительской половине преобладала большая кровать, о которой Бродский пишет в эссе «Полторы комнаты». Еще запомнились автограф Ахматовой и фотоальбом с детскими фотографиями сына. По комнатам гулял черно-белый кот.

«Они его обожали», — вспоминает Джейн. Бродский звонил им каждую неделю. Писем с оказией во избежание неприятностей не передавал (еще была надежда, что их выпустят за границу).

Язык

Бродский остался в коллективной памяти Долины как остроумец. Особенно славился каламбурами. В окружении феминисток придумал термин «лесби-янки». Вашингтон иногда игриво называл «Нашингтон». Впрочем, в его речи притяжательные местоимения «ваш» и «наш» применительно к Америке и России легко менялись местами. Когда в декабре 81-го генерал Ярузельский ввел военное положение в Польше, Бродский обмолвился: «Это не наши танки, а ваши банки»: по его мнению, Запад боялся, что если коммунистический режим в Варшаве рухнет, то некому будет выплачивать колоссальный польский внешний долг.

К тому времени, когда Бродский приехал в Маунт-Холиок, он уже жил в двух языковых стихиях — русской и английской. Отчасти это его радовало. Отчасти раздражало. В очередной раз съездив в гости к Юзу Алешковскому, Бродский вернулся расстроенный: «Юз употребил слово, которое я уже перестал употреблять».

Чтение Бродского нравилось далеко не всем. Его декламация напоминала пение, стихи превращались почти в песню. Кое-кто с сожалением замечал, что Бродский читает Пушкина, «как поют гимны в синагоге». Другим, напротив, нравилась его «совсем не американская» «театральная манера». Эдвина Круз: «Его поющий голос переносил слушателей в другое измерение».

Бродский не делал секрета из того, что недоволен преобладающей в Америке сухой манерой декламации. Однажды сказал студенту: «Не читайте стихи как прозу. Поэзия — не информация. Информация стихотворения заключена в его мелодии».

Почитатели Бродского до сих пор сетуют на неудовлетворительное качество английских переводов его стихов. Переводил ли их сам Бродский или кто-то другой, они всегда значительно хуже оригинала. Мэри-Джо Салтер, поэт, в значительной мере сформировавшийся под влиянием семинаров Бродского в Маунт-Холиоке, считает, что, когда Бродский подыскивал в английском аналог русской двух-трехсложной рифме, часто он останавливался на излишне «странных» или «забавных» (сленговых) словах. «Иногда его великолепное чувство юмора приводило к тому, что в стихотворении под шуткой терялся более глубокий смысл».

К тому же Бродского завораживало невероятное обилие окончаний-омонимов в английском языке. Хороший пример — его знаменитое двустишье о пребывании в Вашингтоне в роли поэта-лауреата Соединенных Штатов в 1991—92-м:

I sit at my desk,

my life is grotesquel.

В примерном переводе:

Мой кабинет — блеск,

моя жизнь — гротеск.

Если в данном случае, продолжает Мэри-Джо, двустишье получилось, то очень часто, в серьезном контексте, за игрой звуков «терялась интонация».

То же относится и к большинству стихов, которые Бродский писал на английском. Эдвина Круз называет подобные конструкции в его текстах «джозефизмами».

Как известно, Бродский называл себя русским поэтом и англоязычным эссеистом. По общему признанию местных друзей, эссе на английском не только были замечательны сами по себе, они еще и передавали повседневный английский Бродского. Джейн Таубман: «Я слышу его голос».

В своей обычной манере Бродский отшучивался: «Я пишу эссе, потому что нужны деньги». Впрочем, надо сказать, эссе сыграли определенную практическую роль в его судьбе: именно они обеспечили Бродскому Нобелевскую премию. По всей вероятности, правы те, кто считают, что в Америке его будут помнить именно благодаря эссе. Далеко не все они хорошо переведены на русский. По мнению американских славистов, безукоризненны переводы только нью-йоркского друга Бродского, Александра Сумеркина.

В памяти Эдвины Круз остался рассказ Бродского о том, как родилось название его программного эссе «Less Than One» — «Меньше единицы», давшее название первому — знаменитому — сборнику. Бродский рассеянно вертел в руках пачку сигарет. Неожиданно его взгляд упал на надпись: «less than one gram of tar» («меньше одного грамма смолы»).

Далеко не всем нравилась его категоричная пренебрежительность к прозе: «Пишешь по два слова в день и постепенно накапливаешь на роман». Или еще резче: «Поэзия — как десантные войска, надо очень быстро захватить большой плацдарм. Проза — пехота».

Что впечатляло всех — он рассматривал поэзию как бы под увеличительным стеклом. Однажды его очаровал текст Мандельштама, посвященный Ахматовой, «Сохрани мою речь навсегда...» с загадочной семиконечной звездой («Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, / Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда»). Бродский принялся опрашивать коллег, что они знают о звездах и как надо толковать мандельштамовский образ. Через десять месяцев Питер Скотто неожиданно услышал от него: «Я все еще думаю об этом стихотворении».

По мнению Бродского, лучшим русским поэтом двадцатого века была Цветаева. Однако кумиром его, как и прежде, оставался Оден. В 1975 году, в Анн-Арборе, Свен Биркертс заметил, что Бродский курит «L&M». «Почему вы курите эти ужасные сигареты?» Бродский сухо ответил: «Потому что их курил Оден».

Бродский любил канонический английский перевод Библии — так называемую Библию короля Якова — и говорил, что учил по ней английский язык. Вообще его отношения со словом были во многом магическими. Джо Эллис запомнил слова Бродского о языке. Язык — это своего рода вечная реальность, говорил Бродский, а мы всего-навсего ее проводники. Некоторых людей, продолжал он, Бог избрал на эту роль, как, например, его, Бродского.

О религии Бродский, напротив, либо не высказывался вообще, либо высказывался скептически: «Вот в чем беда: религия мешает серьезной метафизике». «Его религией была поэзия», — говорит Джо Эллис.

Однажды Эдвина Круз присутствовала при том, как Бродский работал над переводом. Он начал повторять первую строчку, постукивая при этом по столу. Постукивание делалось все ритмичней и ритмичней. Внезапно Бродский повернулся к пишущей машинке и принялся быстро печатать. Потом пробежал текст глазами и нажал на каретку. «Перевод был готов, и перевод был прекрасен».

Время и место

По общему мнению, он был «одержим» мыслями о времени. При этом коллеги отмечают, что мысли о времени чаще всего приходили к Бродскому либо в Европе, либо в связи с Европой, и ссылаются на известное стихотворение «Вертумн» — о времени и Риме.

Санкт-Петербург время от времени всплывал в разговорах как чрезвычайно красивый город. Однако «идеальным городом Бродского была Венеция», а идеальной страной — Италия.

Однажды, когда Питер Скотто был, по его словам, «в невменяемом состоянии», Бродский посоветовал: «Питер, поезжайте в Рим». «Я поехал, и это помогло», — вспоминает благодарный Питер.

В каком-то смысле Бродский был профессиональным путешественником. Дело не только в расстояниях, которые он покрывал каждый год. Свен Биркертс считает, что Бродский был наделен выдающимся пространственным воображением. Рассказывая о происшествии в каком-либо городе, он всегда пояснял, какой перекресток какой улицы имеет в виду.

Однако к началу 90-х разговоры, которые он вел о времени и пространстве, приобрели особый смысл. Он знал, что его время истекает, и часто говорил, что не доживет до шестидесяти. Он перенес две операции по шунтированию сердца. Доктора настаивали на третьей. Он отказался. «Он не хотел считаться со своим сердцем» (продолжал курить, пить «маргариту» во время ланча и ирландский виски вечером). Отказывался от мелких привилегий — например, от офиса и аудиторий на первом этаже, специальной (инвалидной) парковки.

Эдвина Круз вспоминает, как однажды он сказал на пороге своего дома на Вудбридж-авеню, показывая на сосновую рощу под окном: «Неплохое место для могилы». После его смерти местные друзья считали, что он хотел лежать в Саут-Хэдли.

20 февраля 96-го года в полдень в местной часовне началась мемориальная служба по Иосифу Бродскому. Джо Эллис начал свою речь так: «Теперь он принадлежит векам». Он процитировал некролог из журнала «Нью Рипаблик»: «28 января 1996 года мир поглупел». Мэри-Джо Салтер вернулась к своим запискам 88-го года: «Когда Бродский входит в класс, он не столько поэт, сколько стихотворение, не столько мысль, сколько слово, не столько слово, сколько звук. "Basically, basically, basically": я помню мелодию его голоса». Питер Вирек вспомнил, что в одном из стихотворений Бродский нашел рифму для Маунт-Холиока: «Mount Holyoke College, famed for its feminists and foliage» («Маунт-Холиок, славный феминистками и листвой»). Эдвина Круз рассказала о том, как они вместе месяц работали над переводом эссе Цветаевой «Письмо к амазонке», строчка за строчкой — за кофе в его кухне. Вспомнила она и о нежно любимой им дочери: «Я надеюсь, Анна когда-нибудь приедет сюда и услышит истории о своем отце. Мы будем их помнить».

Под конец поставили пленку. Бродский читал стихотворение на смерть матери: «In Memoriam».

Воспоминаниями об Иосифе Бродском поделились: Свен Биркертс, Питер Вирек, Эдвина Круз, Питер Скотто, Мэри-Джо Салтер, Билл и Джейн Таубманы, Джо Эллис; автор также признателен директору архива Маунт-Холиока Питеру Карини.

Источник: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/3/plesh.html

Что видит Луна

Пер с англ. Е. Касаткиной

Звукоподражательный джин бюрократии наконец вырвался наружу, и теперь откликается на имя еврократия. Его стихия — воздух, и он летает повсюду, главным образом первым или бизнес-классом, говорит на языках, носит пятисотдолларовые костюмы итальянского покроя, не заботясь ни о кресте, ни о мезузе. У него есть также степень по экономике, либо политологии, он, кажется, женат, но это не обязательно, проживает преимущественно в столицах, но имеет и дом за городом. Описание хоть и беглое, но из него ясно одно: вы никогда уже не загоните его обратно в бутылку.

Подобно всем общественным благам и порокам, еврократия является в первую очередь отражением нашей разрастающейся демографии. С годами индивид всё чаще обнаруживает себя уставившимся на фасад общественной реальности, на котором висит табличка “свободных мест нет” чёткими печатными литерами. Его выбор в этих обстоятельствах — либо ждать, когда откроют, либо прорываться с чёрного хода. Ещё одна возможность состоит в создании альтернативы, призрачной реальности, и в попытке навязать её реальности существующей.

Отсюда наши политические партии и их программы различных степеней воинственности, отсюда их оголтелые или блаженные сторонники, группы, ассоциации, движения, исповедующие некую идеологию, философию, доктрину. По сути, разнятся они только объёмом получаемой ими финансовой поддержки, и таким образом их можно сравнить с благотворительными концертами: деньги и рукоплескания исходят от рядовых членов, которые слышат то, что хотят услышать.

Concerto grosso Объединённой Европы ничем не отличается, разве что его благодетели чрезвычайно богаты. Это, грубо говоря, большие корпорации и конгломераты, которые выгадывают от упразднения таможенных пошлин, и банки, осатаневшие и уставшие от капризов обменного курса. Короче, всё это вращается вокруг денег, поскольку международный рынок не хочет быть международным. Он хочет быть рынком без прилагательных, и точка.

Если ты банк, это имеет смысл; если же нет, то не имеет, но каким бы ни было твоё мнение по этому вопросу, оно не играет никакой роли, поскольку твоё будущее короче, нежели будущее денег. Фактически, ничто не имеет большего будущего, чем деньги, даже природа. И конечно, не география, не говоря уже об истории. Пока существует наш вид, он будет своё существование оплачивать. По-видимому, у нас нет склонности к самоубийству: свидетельство тому — рост населения и тяга к ядерному разоружению.

На худой конец, мы одержимы мыслью об убийстве, но это не новость. Вся красота оперы под названием Объединённая Европа состоит в том, что она спонсирована наиболее склонными из нас, если верить анналам, к убийству — потомками Вотана. Никто не напевает и не насвистывает эти мелодии с большим вкусом, чем клиенты Deutsche Bundesbank, который, наконец, осенило, что загнать соседа в долги — гораздо более верная форма оккупации, нежели ввод войск. Что же до соседей, особенно на востоке, они понятным образом предпочитают статус клиента статусу нищей колонии.

Не стоит воспринимать эти заметки как извечную паранойю о гунне. Суть состоит в том, что нынешние процессы развития на континенте не имеют ничего общего с тем или иным национальным стереотипом. Суть состоит в том, что в то время как промышленный мир имеет уйму антитрестовских законов, не допускающих возникновения монополий, в мире международных финансов ничего подобного нет. Никто не подумает о введении таких законов из-за простой невозможности обеспечить их выполнение. Отсюда появление в современном мире нескольких финансовых монополий, которые кроткие обычно величают гигантами — из страха назвать вещи своими именами. Один из них — гигант немецкого производства.

Поведение монополии обусловлено не конкретно каким-либо злым или благожелательным гением, но самой массой, несоразмерной по определению с устремлением индивидуума. Монополия обслуживает самоё себя и, если у неё есть враги, то, конечно, не одна или несколько конкретных стран, но другая монополия. Со временем они, конечно, могут сцепиться, хотя поначалу они склонны ударить по рукам. Появление Европейского сообщества доказывает, что мы блаженно пребываем в начальной стадии.

Сделка, по-видимому, состоит в подразделении мира на три финансовые зоны согласно средоточению капитала. Эти зоны перехлёстываются, но незначительно, и набеги, которые монополии совершают во владения друг друга, до сих пор учитывают существенную финансовую разность этих зон. Конечно, душе беспристрастного наблюдателя было бы уютнее, если бы таких зон было не три, а четыре. В целом, деление на четыре гораздо опрятнее деления на три. Но богатые нефтью арабские страны всё ещё стремятся переправлять свои сокровища через Нью-Йорк и Лондон. Кроме того, если наблюдатель действительно печётся о беспристрастности, он должен быть удовлетворён тем, что зон три, ибо столько их видит Луна.

Когда она заглядывает в интересующую нас область, Европу, Луна видит, что та заполонена немецкой маркой гораздо гуще, чем долларами США и японской йеной вместе взятыми. Подобно деньгам, Луна не замечает границ, и, как знать, возможно именует себя экю. С точки зрения Луны, экономикой этой территории могли бы управлять из единого центра, и для светила не имеет никакого значения, будет ли он в Брюсселе, Страсбурге, Берлине или Вене. Светилу также всё равно, будет ли экономика этой территории, подобно её освещению, управляться избранным правительством или группой назначенных чиновников, поскольку Луна не делает различия между демократией и еврократией. Если вдуматься, светило последним упрекнуло бы, в частности немцев, в таком же нежелании провести это различие, поскольку демократическое правление в их стране — явление сравнительно новое.

Самая неприятная сторона в схеме Европейского сообщества — кончина демократической идеи, за которую поколения людей упрямо сражались повсюду, но на этом континенте в особенности. Но небесные тела равнодушны к истории; что же до нас самих, мы можем утешаться тем, что великая европейская идея умирает всё-таки в собственной постели. Конечно, будут производиться шумы, призванные создать обратное впечатление, — начать с того, что мы уже получили “Европейский парламент”. Однако, красноречие его депутатов больше похоже на расхватывание гардероба умирающего, чем на поддержание видимости.

Более великодушное объяснение феномена объединённой Европы состоит в том, что по ходу дела представления о гласе народа или правлении большинства выродились в представление об общем знаменателе и смешались в сознании некоторых с чертой, предваряющей “итого”. В этом нет ничего удивительного, поскольку и то, и другое сводится к цифровому выражению. К тому же, в определённом возрасте такого рода вещи неизбежны, а демократии ничто человеческое не чуждо. Ей и сейчас уже трудно справляться с нашим растущим числом; альтернативы же, если и есть, то все довольно мрачные. Что опять же свойственно человеку, особенно в определённом возрасте.

Итак, она склоняется к еврократии, прописанной как болеутоляющее лекарем в лице Европейского валютного союза. Пилюля имеет сильный привкус немецкой марки, и это вполне сильное лекарство, чьи побочные эффекты предполагают постепенное сведение на нет национального суверенитета, территориальной целостности, независимой внешней и, в конечном счёте, внутренней политики. Однако болезнь слишком запущена; и, учитывая огромный разрыв современной демократии между избирателями и избранниками, различие между национальным правительством и наднациональным для рядового избирателя — лишь дополнительное упражнение в абстракции. Так или иначе, если наш пациент не решается заглотнуть пилюлю, врач может несколько скостить процентную ставку; если же пациент отказывается наотрез, процент подскакивает.

Именно деньги прописывают такой режим, поскольку деньги хотят, чтобы ими распоряжались более эффективно, чем современными республиками.

За этим стремлением к Объединённой Европе не кроется никаких тайных умыслов ни со стороны индивидуумов, ни целых этносов, а просто стихийная логика денег, которая сродни логике воздуха, земли, огня или воды — логика накопления и/или экспансии. Это означает колоссальную культурную реорганизацию в Европе, где лютеранское мироощущение подминает под себя территорию с исторически господствовавшим там католицизмом. Во всяком случае, если вы хотите заколачивать башли — простите, дойче марки — вам придётся позабыть о сиесте.

Полагаю, что это плохие новости для литературы на европейских языках, равно как и для самих языков. Объединённая Европа неизбежно будет поощрять многоязычие; ценой, которую придётся за это заплатить, станет потеря читателя национальных литератур и низкий уровень владения родным языком. Последнее, конечно, на руку еврократии, поскольку языковая точность, благозвучие и красноречие — её злейшие враги. Когда говорят деньги, диалог невозможен. Отчасти идея Объединённой Европы зашла так далеко именно из-за уровня речи, который присущ практически любому политическому высказыванию.

Что бы там ни было, не думаю, что от Объединённой Европы будет толк. Европу традиционно изображали в виде девы, плывущей на быке. Быком был, конечно, Юпитер, принявший этот облик, чтобы похитить деву и где-нибудь ею насладиться. В целом, Юпитер был не промах по части принятия личин, и довольно беспорядочен в связях, — так сказать, его диапазон был чрезвычайно широк: лебедь, орёл, бык, кто угодно. Но он никогда не представал пред девой в форме чистогана. Однажды, правда, он обернулся золотым дождём, и Тициан изобразил его в виде ливня золотых дукатов. Однако то была другая дева: не Европа.

То была Даная, мать Персея. Результат этой инвестиции Юпитера, безусловно, оказался гибельным для её отца, поскольку Персей со временем убил Акрисия, хотя и неумышленно. Но именно это и делают деньги — тем более, что этимологически имя Акрисия предполагает сразу и прирост, и слабый критический дар, и неспособность справиться с кризисом. Короче, отсутствие проницательности и благоразумия.

Не правда ли, звучит знакомо? Деньги, осмелюсь сказать, всегда эдиповы. Лучше тогда забыть про Тициана и обратиться к изображению этого эпизода Рембрандтом. Ещё лучше было бы избежать контаминации и не отвлекаться от нашей простодушной девы, по имени Европа, и её маленькой истории об этом симпатичном белом быке по кличке Юпитер. С ним дева, по крайней мере, сможет повидать разные земли, особенно к югу. И, так сказать, задаром. Вы не хотите отослать её обратно в Страсбург.

Перевод с английского Елены Касаткиной

Примечание

На языке оригинала текст опубликован: Brodsky J. What the Moon Sees // Yale Review. Vol. 80. No. 3. June 1992, pp. 18—22.

Источник: http://magazines.russ.ru/slo/2001/2/brod11.html

Вергилий

Пер с англ. Е. Касаткиной

Жалко, что Иисус Христос не читал латинских поэтов. Теоретически, он мог бы знать их язык, поскольку жил на территории Римской империи. Так что возможность у него была. С другой стороны, Понтий Пилат тоже был не большой любитель поэзии. Если бы он читал стихи, и прочёл бы, в частности, вергилиевы эклоги (которые вышли на добрых семьдесят лет раньше событий в Иерусалиме), он наверняка внимательней отнёсся бы к сказанному Иисусом. Пилат мог бы признать в приведённом к нему человека, чьё явление было предсказано, как полагают некоторые учёные, в четвёртой эклоге вергилиевых “Буколик”. В любом случае, если бы он знал это стихотворение, то мог бы усомниться настолько, чтобы спасти человека. С другой стороны, Иисус, знай он это стихотворение, мог бы добиться для себя лучшей участи.

Но так уж повелось, что те, кому следует читать, не читают, тогда как те, кто читает, ничего не значат. Ни Иисус, ни Пилат не знали четвёртой эклоги, и это отчасти объясняет наше нынешнее безотрадное положение. Чтение поэзии оберегает от многих ошибок; чтение Вергилия делает это наилучшим образом. Без него наша цивилизация просто немыслима. Мы и наш способ мышления во многом лишь следствие, причина которого покоится в строках этого поэта. Возможно, Иисуса он бы не спас; но именно он, Вергилий, шестой книгой своей “Энеиды” вызвал к жизни “Божественную комедию” Данте. Что, в некотором смысле, примиряет нас с неведением и Пилата, и Иисуса.

Вергилий родился в 70 году до Р.Х. возле Мантуи, а умер в возрасте сорока девяти лет — две тысячи лет назад — в Бриндизи. Он был старше христианства. Его однокашником, правда, на семь лет моложе, был Октавиан Август. Его современниками — Гораций и Овидий. Единственное изображение Вергилия — напольная мозаика, сделанная примерно через столетие после его смерти в Сусе, Тунис. Высокий, худой, коротко стриженый, на вид что-то среднее между Энтони Перкинсом и Максом фон Зюдовым.

Причины популярности Вергилия на протяжении двух последних тысячелетий в его повествовательном мастерстве и силе воображения. По сравнению с другими поэтами в его стихах больше всего событий: количество действия на строку в “Энеиде” даже больше, чем в “Метаморфозах” Овидия. Вергилий — просто увлекательное чтение, хотя бы потому, что так много происходит в его строках, а значит и в воображении его читателей. В каком-то смысле, Вергилий даже интереснее Гомера, которому он очевидно пытался подражать, потому что Гомер чрезмерно описателен, и его составные определения иногда просто назойливы. Впрочем, у Вергилия было преимущество перед Гомером, поскольку он писал на семь веков позже, в тот период, когда визуальные искусства развились достаточно, чтобы избавить поэтов от необходимости описания вещного мира с той же точностью, что и внутреннего человеческого ландшафта.

Правда, как в “Буколиках”, так и в “Георгиках” у Вергилия много описаний природы. Однако в его случае природа была конкретной пахотной землёй, не просто фоном для героических деяний. Окружающий мир в его изображении коренным образом отличается не только от гомерова, но и от того, каким он изображен у Феокрита, замечательного александрийского поэта, изобретателя идиллической поэзии как антитезы к эпическому и драматическому направлениям, характерным для греческой поэзии классического периода. Нежные пастухи и их нимфы, вошедшие при помощи Феокрита в мировую литературу, приобрели у Вергилия смертные черты реальных итальянских крестьян. Они всё ещё пространно беседуют о любви и поэзии, но уже остро интересуются имущественными вопросами.

Вторая половина первого столетия до Р.Х. , когда писал Вергилий, была временем потрясающего гражданского противоборства в Риме и сопровождалась разрушениями в результате нескольких войн, чистками и конфискациями земли. Угроза существованию индивидуума, имея в виду пропорции, была почти такой же как в конце тридцатых и в сороковые годы этого столетия. Люди жаждали мира и стабильности, и, вероятно, поэтому Вергилий выбрал пасторальную (т.е. сельскую) декорацию как для своей поэзии, так и для своего реального обитания. Земля осталась единственным оплотом, и в приверженности поэта философии “жить в согласии с природой”, мы чувствуем ноту того отчаяния, которое и есть мать мудрости.

Другими словами, природа для Вергилия была скорее объектом наблюдения, нежели символической сущностью, или, коли на то пошло, объектом физического труда. Он был первым джентльменом-фермером в длинной череде поэтов, которую в этом столетии, по-видимому, завершил Роберт Фрост. Практические сведения — вроде того, как ухаживать за тем или иным растением — которыми полны его “Георгики”, возможно, почерпнуты поэтом у рабов и садовников, и иногда выглядят произвольными и диковатыми. Но именно это спасает Вергилия от повествования в первом лице единственного числа. Он почти никогда не пользуется местоимением “я”, избегая таким образом вездесущего эгоцентризма, который был несчастьем как его современников, так и преемников. Короче, Вергилий — объективист, и относится к человеку как к явлению исключительному, а не как к своему alter ego. Он напрочь лишён нарциссизма, неосознанно демократичен и чрезвычайно смиренен. Вот почему в его строках нет априорного поэтического апломба, и вот почему его будут читать в следующем тысячелетии, если, конечно, оно наступит.

Единственное, в чём обычно упрекали Вергилия потомки, так это в его слишком тёплом отношении к Октавиану Августу. Но причиной его была всё та же жажда мира и спокойствия — и, кстати, признания у потомков: естественное желание для писателя. И, действительно, Октавиан дал Риму и то и другое. Что ещё, вероятно, побуждало Вергилия славословить императора — так это его воспоминания об их совместно проведённых школьных годах плюс литературная условность того времени, требовавшая выражения благодарности правителю. Однако, я думаю, что Вергилий искренне любил Октавиана, который, всё-таки, был моложе его, и похвала поэта окрашена скорее снисходительностью и лёгкой насмешкой, нежели пылким обожанием. Исследователь, созерцатель, то есть человек пассивных занятий, Вергилий просто пытался наставлять Октавиана, человека свершений, избранника судьбы. Как знать, учитывая прихотливость причинно-следственных связей, обвинители Вергилия, возможно, никогда бы и не возникли, если бы император не терял время за страницами “Энеиды”.

В строчках, которые принято считать вергилиевой автоэпитафией, говорится, что он “воспел пастбища, сёла, вождей”1 . Ключевое слово здесь “воспел”, потому что, в отличие от прозаика, поэта определяет не содержание. Поэта и, в сущности, его содержание определяет тембр его голоса, его дикция, то, как он выбирает и использует слова. В этом смысле Вергилий совершенно непредсказуем — и не столько из-за истории, которую он рассказывает, сколько из-за его обращения со словами. После его смерти наиболее расхожий упрёк в его адрес — что “он использует обычные слова необычным способом”. Это замечание, безусловно, было спровоцировано в первую очередь его “Георгиками”, где поэт воспевает возделанные поля; ибо Вергилий буквально упивается здесь словами, обозначающими сельскохозяйственный антураж, словами доселе редко встречавшимися в поэзии. Он буквально начиняет свои строки всякими плугами, мотыгами, бороздами, боронами, граблями, упряжью, оглоблями-дугами и ульями. И что ещё хуже, он использует их не символически.

По всей вероятности, это связано с желанием поэта избегать стилистических клише: поэтическая речь в то время уже была хорошо развита. Объективизм был для Вергилия ещё и способом отдать дань своему предшественнику Титу Лукрецию, автору величайшей из всех написанных на латыни поэмы “О природе вещей”. Но прежде всего Вергилий был реалистом; точнее, эпическим реалистом, потому что, с количественной точки зрения, реальность эпична сама по себе. Поэтому для Вергилия лучшим, если не единственным способом понять мир был перечень его содержимого, и, если он что-то упустил в “Буколиках” и “Георгиках”, то несомненно наверстал в “Энеиде”. Кумулятивный эффект его поэзии — читательское ощущение, что этот человек классифицировал мир, и самым тщательным образом. Говорит ли он о растениях или планетах, почвах или мыслях, чувствах или судьбах людей и Рима, его крупные планы увлекают и тревожат. Но таковы и сами вещи.