Источник: http://www.russofile.ru/articles/article_139.php

Усачева А.С. О некоторых аспектах соотношения эмоционального и рационального в поэтических текстах И. Бродского

В психической деятельности человека всегда, хотя и в разной степени, прослеживается тесная связь, взаимовлияние и в то же время автономность сфер ratio и emotio. Естественно, что особый характер их соотношения фиксируется также и в языке, который, впрочем, по преимуществу противопоставляет рациональное и эмоциональное. В этом смысле изучение индивидуального словоупотребления (и, прежде всего, – языка художников слова) способствует более глубокому осмыслению способов сопряжённости данных областей.

При обращении к указанной проблеме нельзя не учитывать роль пунктуационных знаков. Как известно, они выступают показателями усиления эмоционального начала и являются формальными манифестаторами авторского отношения, причём второе касается в основном поэтических текстов. С другой стороны, их появление может быть продиктовано причинами иного порядка: например, жанром (когда с известной долей уверенности можно говорить о подчинении авторских коммуникативных установок жанровым) или общими «синтаксическими предпочтениями». Вероятно, в системе средств пунктуации со сферой emotio наиболее тесно связан восклицательный знак (и, конечно, не только в художественном тексте). В связи с этим его «рациональный» потенциал вызывает закономерный интерес, а выявление этого потенциала является непротиворечивой исследовательской задачей.

Чрезвычайно многочисленны (более 230 контекстов) и разнообразны ситуации употребления восклицательного знака в произведениях И. Бродского, где объективированные развёрнутые философские рассуждения о творчестве, смысле жизни, о природе времени и вечности не исключают эмоциональной составляющей и подчас даже основываются на ней как на источнике движения мысли, то есть ratio.

Пунктуационное оформление текстов И. Бродского позволило последовательно распределить релевантные примеры по семи неравноценным в количественном отношении семантическим группам (при этом, когда в поэтической фразе друг за другом шли несколько восклицательных знаков, контексты не разрывались). Приведение точных статистических параметров не входило в первоочередные цели настоящей работы. Тем не менее, наблюдаемая разница не является случайной. Так, самой масштабной оказалась группа обращения-долженствования (группа I). Примечательно, что большинство лексических единиц, соседствующих с глаголами повелительного наклонения, носят или возвышенно-поэтический характер, или, по крайней мере, участвуют в создании сложных образов, однако не вполне отчётливо соответствует даже ситуации просьбы: Вбирай же красной / губкою лёгких плотный молочный пар, / выдыхаемый всплывшею Амфитритой / и её нереидами!; Вернись, душа, и пёрышко мне вынь!; Тем заметнее безапелляционное краткое «приказание», отдаваемое умершему маршалу: Спи! У истории русской страницы / хватит для тех, кто в пехотном строю / смело входили в чужие столицы, / но возвращались в страхе в свою. Собственно обращение представлено подавляющим большинством однотипных (что вполне закономерно) примеров.

Группу II формируют риторические восклицания (при этом их эмоциональность чаще всего оказывается «окрашена» негативно: за ними стоят безысходность и безнадежность). Эти восклицания могут входить в состав предложения с осложнённой целью высказывания: О куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая, / как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая.; также отдельные контексты характеризует близость «!» в пространстве текста к словам ментального поля (впрочем, тоже вовлечённых в «эмоциональное сочетание»): Да что там жизнь! Под перестук колёс / взбредёт на ум печальная догадка <...> В данной группе присутствует и одно напутствие (самому себе), вынесенное в отдельную строку: Вполголоса – конечно, не во весь – / прощаюсь навсегда с твоим порогом. / Не шелохнётся град, не встрепенётся весь / от голоса приглушенного. / С Богом!

В группе III восклицательный знак употребляется в предложениях с отчётливым рациональным компонентом. К таким предложениям относятся умозаключения на основе логических сопоставлений: И мёртвым я буду существенней для / тебя, чем холмы и озёра: / не большую правду скрывает земля, / чем та, что сокрыта от взора!; выводы, сделанные на основе предшествующего опыта (при этом опыт авторского «я» может транслироваться как волевой акт обособленного, независимого тела): Старение! Здравствуй, моё старение! / Крови медленное струение. / Некогда стройное ног строение / мучает зрение <...>Правильно! Тело в страстях раскаялось.; афористичные утверждения: Основа притяженья – торможенье!; В прошлом те, кого любишь, не умирают!; «программные» высказывания о назначении и судьбе поэта: Я памятник воздвиг себе иной!; Я / знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, / чтобы в каре веков вклинилась их свинья!

Группа IV – это группа, где разворачивается перспектива многосубъектности поэтических текстов И. Бродского. Как правило, примеры из данной группы представляют собой или формы повелительного наклонения: <...> где сфинксов северных южный брат, / знающий грамоте лев крылатый, / книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!», / в плеске зеркал захлебнуться рад; или прецедентные восклицания (в том числе – на иностранном языке): И ты простишь нескладность слов моих. Сейчас от них один скворец в ущербе. / Но он нагонит: чик, Ich liebe dich! / И, может быть, опередит: Ich sterbe! Птичий язык вообще является «концептуальным» кодом в поэтическом мире Бродского: Карр! Чивичи-ли, карр! – словно напев посмертный. Восклицательный знак в одном из примеров служит также дополнительным средством вербализации отношения ролевых персонажей к конкретной ситуации: Когда корабль не приходит в определённый порт / ни в назначенный срок, ни позже, / Директор Компании произносит: «Чёрт!», / Адмиралтейство: «Боже». Восклицательный знак завершает прямую или несобственно-прямую речь и когда люди и вещи у Бродского кричат, выкрикивают, кличут, восклицают на латыни, издают вопль, и даже когда нейтрально отвечают или произносят. Однажды в трубке воет безличное «Аделаида! Аделаида!».

Довольно близка к группе II группа V, контексты из которой в целом отражают ситуацию совета. По-разговорному эмоциональным является совет ролевого персонажа другому персонажу (стихотворение написано в форме диалога двух женщин): – Ты лучше бы смотрела за своим! В чём ходит! Отощал! – Поедет в отпуск, / там нагуляет. Один из контекстов строится в соответствии с нарастанием эмоционального накала, и совет под воздействием собственного пунктуационного фона перерастает в весьма экзальтированный род призыва: Да, слушайте совета Скрипача, / как следует стреляться сгоряча: / не в голову, а около плеча! Живите только плача и крича! Принцип эмоционального нагнетания (за счёт особого синтеза лексических, ритмических и графических средств) использован и в группе VI, состоящей из одного перформативного контекста: Поздравляю себя / с этой ранней находкой, с тобою, / поздравляю себя / с удивительно горькой судьбою, / с этой вечной рекой, / с этим небом в прекрасных осинах, / с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов. / Поздравляю себя! Также не имеет аналогов единственный пример группы VII. Главка-стихотворение из поэмы Шествие содержит «!» в самом своём названии (по-видимому, специально написанном по правилам старой орфографии и в строгом смысле представляющим собой междометие): Чорт!

Думается, что все рассмотренные выше и подобные им контексты с восклицательным знаком обладают статусом организаторов эмоционально-рациональной поэтической «партитуры» потому, что они объединяются в «сильные» логико-коммуникативные группы: умозаключения, призыва, многосубъектной перспективы и т.д. А какова в определении этого статуса роль местоположения? Ведь употребление в контекстах восклицательного знака нередко выходит за рамки распространённого стандарта (под которым понимается единичная постановка в конце предложения). Таким образом, невозможно оставить без внимания формальное варьирование употребления «!» и возможные семантические нюансы, обусловленные этим варьированием (отметим, что в данном случае принадлежность к той или иной группе не является определяющей, поскольку обозначенная проблематика выводит на несколько отличный аспект функционирование emotio и ratio в поэтическом тексте). У И. Бродского восклицательный знак встречается 1) в сильной финальной позиции; 2) в середине предложения (после него следует другая часть предложения, начинающаяся со строчной буквы), в том числе в обособленной позиции (в составе высказывания в скобках); 3) в ситуации переходности / возможной взаимозамены «!» на «?» или «,»; 4) в паре с «?».

Сильная финальная позиция может считаться эмоционально-смысловой вершиной стихотворения. Стихотворение Глаголы – сложная развёрнутая метафора человеческой жизни и поэзии – завершается ярким сравнением, снимающим все возможные альтернативы: Земля гипербол лежит под ними, / как небо метафор плывёт над нами! Знак здесь – показатель особой экспрессии и в то же время умопостигаемости несоответствия между «ними» и «нами», то есть он, фактически, становится носителем скрытой деонтической оценки [Папина 2002:324]. Одно из небольших стихотворений заканчивается метавысказыванием с «!..», которое, на первый взгляд, есть особая экспликация эмоции. И всё же в тесноте стихового ряда отводится место элементам ratio (существительному сознание и глаголу постигать с редуцированным ментальным компонентом): Щекочет ноздри невский ветерок. / Судьба родных сознание не гложет. / Ах, только соотечественник может / постичь очарованье этих строк!..

Второй вариант употребления «!» полностью ориентирован на демонстрацию эмоции, так как участвует в создании внутритекстовой динамики: Прощайте! пусть ветер свистит, свистит; (Те самые уста! / глаголющие сладко и бессвязно / в подкладке тоги). Третий вариант употребления восклицательного знака мог бы сигнализировать о бесконтрольном следовании одной захлестнувшей эмоции (как, например, эмоции удивления: Асклепий, петухами мертвеца / из гроба поднимавший! незнаком / с предметом – полагаюсь на отца, служившего Адмету пастухом или как в поэме Зофья: Появится ли кто-нибудь меж нас!). Однако существует и обратная тенденция, когда авторская замена «?» на «!» обозначает итог (хотя и эмоциональный) процесса обдумывания, анализа, рефлексии. Этот процесс может быть не очень длительным, и тогда «!» приравнивает косвенный вопрос к восклицанию: Колючей проволоки лира / маячит позади сортира. / Болото всасывает склон. / И часовой на фоне неба / вполне напоминает Феба. / Куда забрёл ты, Аполлон! Также он может быть растянут во времени и занимать сознание не только в данный момент (в описании речемыслительного процесса пунктуация задействована весьма необычно): Читатель мой, куда ты запропал. / Ты пару монологов переспал <...> от нового романса улизнёшь, <...> конечно, если раньше не заснёшь. / Так, видимо, угоднее судьбе. / О чём же я горюю, о себе. / Пожалуй, нет. Привычно говорю. / Ведь я и сам немногое дарю, / Привычно говорю: читатель где! / И, кажется, читаю в пустоте.

Четвёртый вариант употребления «!» не является вариантом полной самостоятельности восклицательного знака. Основная модальность здесь – вопросительная, следовательно, «!» только подчёркивает, усиливает принципиальность вопроса – как вполне конкретного (Православные! Это не дело! / Что вы смотрите обалдело?!), так и неопределённого вопроса-поиска (Что бы такое сказать под занавес?!). Через вопросы ролевых персонажей как «первосказавших» лучше проясняется авторская позиция: Постойте! Объясните мне тогда, в чём смысл жизни! Неужели в том, / что из кустов выходит мальчик в куртке / и начинает в вас палить?! А если, / а если это так, то почему / мы называем это преступленьем?

Итак, специфику соотношения эмоционального и рационального в поэтических текстах Бродского формирует, в частности, не только семантика контекста употребления восклицательного знака, но и его местоположение и соседство с другими знаками пунктуации. Эти же факторы по-разному актуализируют распределение эмоциональных и рациональных компонентов в разных типах контекстов. Эмоциональная составляющая не является абсолютно превалирующей для «!» (за исключением, разумеется, ситуации обращения). Она регулярно подвергается влиянию рациональных элементов смысла со стороны лексики, а также в виду позиции, занимаемой восклицательным знаком в тексте. Очевидно, что на рассматриваемом уровне столь тесная связь emotio и ratio – отнюдь не непременная общепоэтическая особенность, а одна из отличительных черт индивидуального стиля И. Бродского.

Литература

- Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. Москва, 2002.

Источник: http://www.russofile.ru/articles/article_155.php

Усачева А.С. О некоторых особенностях отображения ситуации понимания в поэтических текстах И. Бродского

На современном этапе идиостилевых исследований одним из наиболее актуальных является комплексный подход, совмещающий когнитивный, коммуникативный, стилистический, психолингвистический и некоторые другие аспекты (см., напр., [Тарасова 2003]). Подобный методологический синтез способствует не только выявлению глубинных оснований тех или иных лингвопоэтических закономерностей, но и расширению представления о способах реализации авторского сознания в художественном и, в частности, поэтическом тексте. К единицам, самым непосредственным образом связанным с экспликацией ментальности, относятся, на наш взгляд, ментальные предикаты и их производные формы. Между тем внимание к этим единицам как к элементам поэтики всё ёще можно назвать недостаточным. Думается, что причины этого кроются не в усматриваемой за ними семантической «обеднённости» (в поэтическом тексте слова данного класса получают совершенно иной статус), а в довольно, на первый взгляд, одностороннем и потому неиллюстративном контекстном фоне. Очевидно, что последнее предположение лишь поверхностно затрагивает рассматриваемую проблему, и подтверждение тому – поэзия И. Бродского, где в многосубъектной коммуникативной перспективе обнаруживается исключительное разнообразие указанной ментальной составляющей. В связи с этим можно, по-видимому, говорить об особой значимости для поэта такой ментальной ситуации, как ситуация понимания: людская разобщённость, обречённость окружающего мира могут быть преодолены посредством различных видов понимания (понимания сущности бытия, понимания смысла собственной жизни, взаимопонимания и т.п.). Отображению ситуации понимания в поэзии Бродского и посвящена настоящая статья.

Центральным среди предикатов понимания является понимать [Толковый словарь…1999:311]. В его семантике исследователями подчёркивается наличие установки на конечный результат, заключающийся в получении знания [Семантические типы…1982:137], [Падучева 2004:40, 478]. Этот результат достигается как при условии совершения строгой логической умственной работы, так и вследствие внезапного озарения [Булыгина, Шмелёв 1991:31]. Ситуацию понимания отображает также способный к перемещению в эпистемический план перцептивный предикат видеть, чья когнитивная ориентация, как отмечает Н.Д. Арутюнова, сопряжена с направленностью на абстрактные объекты [Арутюнова 1991:20]. Закономерно предположить, что на уровне репрезентации, в отличие от парадигмы ПОНИМАТЬ, с философскими размышлениями, умозаключениями, суждениями в поэзии И. Бродского сильнее связаны именно члены парадигмы ВИДЕТЬ. Проверка данного предположения будет, очевидно, возможна при установлении типовых контекстов понимания в рамках опосредованной материалом многосубъектной перспективы текстов поэта и определении специфики семантических корреляций двух указанных парадигм.

Парадигма ПОНИМАТЬ характеризуется, в первую очередь, своей объёмностью: её составляют 80 словоупотреблений из 78 контекстов против соответственно 21 / 16 парадигмы ВИДЕТЬ. Наиболее представительной группой контекстов (25) является группа поэтического «я» автора. На две относительно независимые, но почти равновеликие подгруппы делится группа ролевых персонажей (их последовательность обусловлена не количеством контекстов, а степенью близости к субъектной семантике группы): 1) подгруппа (19), в которой понимание / непонимание транслируется либо прямо, либо опосредованно (через высказывания ролевых персонажей о других); 2) подгруппа (23), в которой понимание / непонимание адресата (или ролевого персонажа) транслируется через утверждение субъекта речи, условно принимаемого за автора-создателя. В третью группу (11 контекстов) входят животные, растения, предметы и умозрительные сущности.

Большинство контекстов первой группы ориентированы на раскрытие содержания таких понятий как жизнь, судьба, любовь, дружба: Как страшно обнаружить на часах / всю жизнь свою с разжатыми руками / и вот понять: она – как забытьё, / что не прожив её четвёртой части, / нежданно оказался ты во власти / и вовсе отказаться от неё. В одном из контекстов понимание подготавливается скорее не разумом, а ощущениями: …и привыкаешь сам / считать по чувствам, а не по часам / бегущий день. И вот уже легко / понять, что до любви недалеко, / что, кажется, войны нам не достать, / до брошенных друзей рукой подать. Утверждение о понимании несколько раз эксплицируется как ответ на предполагаемый вопрос или предложение. В одном из контекстов инициаторы этого ответа находятся, скорее всего, в зоне контакта лирического героя: Мне говорят, что нужно уезжать. / Да-да. Благодарю. Я собираюсь. / Да-да. Я понимаю. Провожать / не следует. Да, я не потеряюсь. В другом контексте, где понимать выступает показателем рефлексии, раздражение сменяется горечью, бессилием перед судьбой, и ещё одним вероятным инициатором ответа становится сам говорящий: Понимаю, что можно любить сильней, / безупречней…Можно, пору за порой, твои черты / воссоздать из молекул пером сугубым. / Либо, в зеркало вперяясь, сказать, что ты / это – я; потому что кого ж мы любим, / как не себя?..Безразлично, кто от кого в бегах: / ни пространство, ни время для нас не сводня… Различие между состоянием понимания и событием понимания [Булыгина, Шмелёв 1991:42] детализируется в текстах Бродского с помощью элементов темпорального (вдруг, чуть позже, со временем и др.) и аксиологического характера: …Так спросонья озябшим коленом пиная мрак, / понимаешь внезапно в постели, что это – брак…; …и сова кричала в лесу. Нынче я со стыдом / понимаю – вряд ли сова; но в потёмках любо-/ дорого было путать сову с дроздом… Вообще понимание оказывается для поэтического «я» автора принципиальным, и потому из 25 контекстов в данной группе только 5 связаны с обратной ситуацией, причём однажды ощущения, чувства оказываются вернее рационального понимания: Не поймёшь, но почувствуешь сразу: / хорошо бы пяти куполам / и пустому теперь диабазу / завещать свою жизнь пополам.

Непонимание в первой подгруппе ролевых персонажей обладает ярко выраженной коммуникативной направленностью (особенно насыщены «коммуникативными провалами» главы-монологи из большого сюжетного стихотворения ‘Посвящается Ялте’): Простите, я не понял: говорит ли / мне что-нибудь такое имя? Да. / Пять лет назад мы с нею разошлись. / Да, правильно: мы не были женаты. Полярная вежливому уточнению просторечно-сниженная деталь речевой характеристики представлена в поэме ‘Горбунов и Горчаков’: «Эй, мужики, из-за чего буза?» / «Да пёс поймёт». Возможно, непонимание, в целом свойственное этой подгруппе (8 контекстов из 19), обусловливает разнообразие форм и ситуаций понимания. Так, оно может носить потенциальный характер и являться долженствованием, поданным в тексте как обращение: Поймите, предо мной был человек. / Он говорил, дышал и шевелился. Понимание, фактически являясь оценкой собственного намерения, может приходить к ролевому персонажу во сне: «Сегодня ночью снился мне Петров. / Он, как живой, стоял у изголовья. / Я думала спросить насчёт здоровья, / но поняла бестактность этих слов». Ментальное состояние понимания может актуализироваться постепенно и связываться как с глубиной осмысления, так и с медленным прозрением: …О Господи, я только / сейчас и начинаю понимать, / насколько важным было для меня / то ощущенье!

В контексте из второй подгруппы понимание приобретает семантическую диффузность значений и варьируется от принятия точки зрения до формирования определённого отношения: Враги поймут, глупцы простят… Примечательно, что понимание как постижение смысла жизни не всегда влечёт за собой положительные последствия, о чём свидетельствует близкое соседство со словами из тематического поля смерти: …да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, / в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, / понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, / и замёрзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Вместе с тем отдельный индивид в поэтическом мире Бродского всё же больше предрасположен к пониманию, тогда как масса, толпа, безликая аудитория не в состоянии самостоятельно понять ни общеизвестных вещей, и при этом знание не уравнивается с адекватным пониманием (Так, тоскуя о превосходстве, / как Топтыгин на воеводстве, / я пою вам о производстве. / Буде указанный выше способ / всеми правильно будет понят…), ни главных организующих начал мироустройства (С другой стороны, пусть поймёт народ, / ищущий грань меж Добром и Злом: / в какой-то мере бредёт вперёд / тот, кто с виду кружит в былом). Впрочем, возможности понимания иногда могут быть ограничены и у абсолютно неповторимой личности. В таком случае ей остаётся если не осмысление, то простая фиксация в памяти: Уезжай…Так далёко, как хватит ума / не понять, так хотя бы запомнить… Непонимание в данной подгруппе отображено почти в половине контекстов (10), но в одном случае оно всё-таки оказывается преодолимым. Видимо, здесь вступает в силу абсолютизация Бродским трансцендентной природы языка: Я встретил тебя впервые в чужих широтах…И хотя ты не понимал / ни слова на местном наречьи, мы как-то разговорились.

Самой «непонимающей» (и это, видимо, непротиворечиво) в парадигме является третья группа – группа неодушевлённых поэтических субъектов (5 контекстов из 11). Через погруженность в сложный образ в понимании отказывается сигарете: Не правда ли, Амур, / когда табачный дым вступает в брак, / барак приобретает сходство с храмом. / Но не понять невесте в платье скромном, / куда стремится будущий супруг. В одном из контекстов понимание может толковаться и как признание, понимание истинной ценности, и как навык (ср. понимать = очень хорошо разбираться): Нету – письма. Только крик сорок, / не понимающих дела почты. Возвращаясь к концептуализации поэтом языка, приведём ещё одну ситуацию понимания: …и без костей язык, до внятных звуков лаком, / судьбу благодарит кириллицыным знаком. / На то она судьба, чтоб понимать на всяком / наречьи. Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на примерах полного непонимания. Отметим лишь, что из пяти контекстов в данной парадигме указанная ситуация прямо вербализуется всего один раз: И наш ребёнок будет молчаливо / смотреть, не понимая ничего…

Многосубъектная перспектива парадигмы ВИДЕТЬ организуется следующими группами: 1) традиционно выделяемой группой поэтического «я» автора (7); 2) группой суждений, утверждений, обращений, совмещающих автокоммуникативность, универсальность и конкретную адресную направленность (5); 3) группой ролевых персонажей (3). Мы не сочли необходимым разграничивать контексты по формам трансляции в столь малочисленной группе; 4) группой всего из одного контекста, где в эпистемическую ситуацию включена часть человеческого тела (культя). Повторим, что для видеть ментальное значение является производным. Между тем сложное взаимодействие мысленного представления со сферой восприятия в поэтическом тексте даёт возможность указать на те случаи, в которых семантическое различие видеть и понимать сведено к минимуму. Из восьми таких контекстов четыре относятся к первой группе (далее в тексте обозначаемой *1), три – ко второй (*2) и один к четвёртой (*4). Желательное видение – понимание не всегда оказывается достижимым в момент, синхронный моменту речи: Я увидеть хочу / то, что чувствуешь ты (*1). Обращает на себя внимание то, что эмоциональная сфера нередко содержит в себе больше предпосылок для достоверного понимания или противопоставляется ratio как «постижение», «вчуствование». Увидеть = понять можно как жизнь в её сути, и тогда это понимание перекликается с отрицательными коннотациями из парадигмы ПОНИМАТЬ (И вижу я, что жизнь идёт как вызов / бесславию… (*1)), так и свой собственный жизненный крах (Я вижу, что я проиграл процесс / гораздо стремительней, чем иной / язычник, желающий спать с женой (*1)). Видение – понимание может основываться также и на тактильных ощущениях: Тронь своим пальцем конец пера, / угол стола: ты увидишь, это / вызовет боль (*2). Ещё одно соотношение видеть и понимать обнаруживается в контексте из четвёртой группы (единственном, кстати, для парадигмы ВИДЕТЬ, в котором видение – понимание оказывается невозможным): Что позабудут в ярости циклопы, / то трезво завершат карандаши. / Как время ни целебно, но культя, / не видя средств отличия от цели, / саднит.

В нескольких контекстах видение (пусть даже высокой степени абстракции) оттеняется едва уловимым семантическим сдвигом к мысленному представлению: Ты птицей был и видел свой народ / повсюду…Ты видел все моря, весь дальний край. / И Ад ты зрел – в себе, а после – в яви. / Ты видел также явно светлый Рай / в печальнейшей – из всех страстей – оправе. / Ты видел: жизнь, она как остров твой; Так что через плечо / виден беды рельеф, / где белеет ещё / лампочка, перегрев…То-то идут домой / вдоль большака столбы – в этом, дружок, прямой / виден расчёт судьбы. Последний пример демонстрирует развитие ментального значения у предиката видеть, происходящее благодаря последовательному переходу от констатации факта наличия объекта к дальнейшей интерпретации этого объекта.

Итак, анализ подтвердил концептуально-содержательную значимость ситуации понимания в поэтическом мире И. Бродского. Пониманию поддаётся практически всё: чужая речь, обстоятельства, противоположные точки зрения, смысл человеческого существования. В то же время варьирование типовой семантики основного предиката и его производных форм не исключает множественных случаев ситуации непонимания (33 контекста). Внезапное понимание, отождествляемое с прозрением, может касаться как бытовых вещей, так и философских вопросов. Вообще раскрытие философской проблематики, как выяснилось в итоге, не составляет абсолютного приоритета какой-либо парадигмы, и их количественные характеристики не являются в этом смысле определяющими. Большинстве контекстов парадигмы ВИДЕТЬ содержат отсылку ко внутреннему взору и связываются с постижением. Таким образом, видению – пониманию не свойственна тенденция к разграничению разума и чувств, характерная для парадигмы ПОНИМАТЬ. Видит в текстах поэта только человек, но понимать может даже животное. И хотя в некоторых контекстах видение и понимание сближаются особенно явно, непонимание иногда всё же оставляет шанс для понимания, но невидение / неведение – нет.

Литература

- Арутюнова Н.Д. «Полагать» и «видеть» (к проблеме смешанных пропозициональных установок) // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М., 1991.

- Булыгина Т.В., Шмелёв А.Д. Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М., 1991.

- Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

- Тарасова И.А. Идиостиль Г. Иванова: когнитивный аспект. Саратов, 2003.

- Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под ред. проф. Л.Г. Бабенко. М., 1999.

Источник: http://www.russofile.ru/articles/article_156.php

Из книги: Прищепа В.П. Литература русского зарубежья. Учебное пособие.

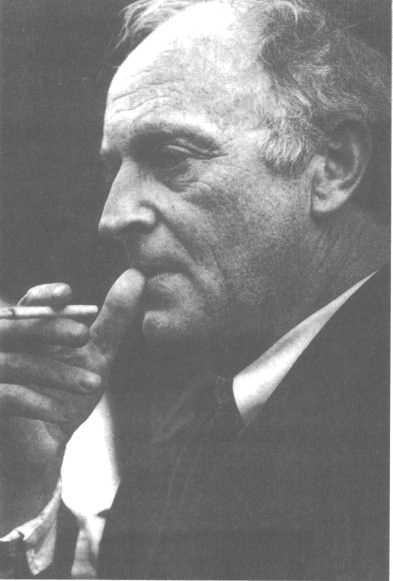

Иосиф Бродский: поэт нового зрения (1940-1996)

Лауреат Нобелевской премии 1987 года, профессор Нью-йоркского университета.

Родился в 1940 году в Ленинграде, в семье журналистов.

На стихотворения выдающегося поэта обратила внимание Анна Ахматова, чьим учеником Бродский был многие годы.

В 1963 году состоялось выступление главы советского государства Н.С. Хрущева - "по вопросам литературы и искусства". Писателям было указано, как им надо себя вести по отношению к власти.

Начинается новая кампания, направленная против интеллигенции, и - один из первых ударов тогдашней ленинградской администрации пришелся по Бродскому. Его, успевшего поработать фрезеровщиком на заводе, санитаром, кочегаром в котельной, побывать в геологических партиях, и - занимавшегося поэтическим трудом, объявили тунеядцем и сослали на 5 лет в деревню Норинское Архангельской области.

Через полтора года поэт, благодаря хлопотам А. Ахматовой, А. Твардовского, К. Чуковского, Д. Шостаковича, был досрочно освобожден и вернулся в родной город.

В 1965 и 1970 годах в Нью-Йорке выходят два его поэтических сборника: "Стихи и поэмы" и "Остановка в пустыне", вызвавшие ярость у литературных чиновников.

В России к моменту его эмиграции было опубликовано лишь четыре стихотворения.

И. Бродский пишет письмо Л.И. Брежневу: "Я принадлежу к русской культуре, я осознаю себя как частью, слагаемым, и никака перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык - вещь более древняя, чем государство. Я принадлежу русскому Языку, а что касается государства, то с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вы рос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас, ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь: поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге..."

В 1972 году Бродский эмигрирует в США, где он живет в Нью-Йорке и сегодня. (Скончался в 1996 году (после издания этой книги) - примечание сканировавшего).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗРЕНИЕ ПОЭТА

Иосифа Бродского часто называют "последним реальным новатором" (Евг. Рейн), "поэтом нового измерения" (Юрий Кублановский) или "поэтом нового видения" (И. Виноградова).

Во всех "определениях" Бродского-поэта присутствует слово "новый". И это, думается, не случайно.

Во-первых, он - поэт мыслитель, поражающий нетрадиционностью мыслей. Любой культурный человек идет по выработанному человечеством руслу, и его гордость состоит в том, что он повторяет самые последние достижения культуры. Б., наоборот (при всей его образованности) избегает читать то, что является наиболее оперативным для данной темы. Он пытается сам постичь то, что стремились понять десятки поколений до него.

Он - поэт концентрированной мыслительной энергии. Мысль его порождена словом, а не наоборот. Омонимия, полисемия, устойчивые сочетания - то материал, из которого Бродский разворачивает цепочку образов. Стихотворение "выползает" из "случайных" совпадений. Но поэт не верит в эту случайность, доверяясь смысловому течению языка. Он уверен, что в языке уже есть все вопросы и ответы.

Язык, по Бродскому, - автономия, высшая созидающая ценность, язык первичен.

В его творчестве исследуется конфликт двух философских категорий: пространства и времени. "Считается, - писал он, - что литература - о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек делает с другим человеком, и т.д. В действительности это совсем не правильно, потому что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь - не о жизни, а о двух категориях... - о пространстве и о времени".

Пространство поэт не любит, потому что оно распространяется вширь, то есть ведет в никуда. Время - любит, потому что оно в конечном счете оканчивается вечностью, переходит в нее. Отсюда - конфликт между этими категориями, который принимает часто форму противостояния белого и черного. Белый - цвет пустоты, цвет смерти, цвет-ничто. В занесенном снегом мире остаются только черные следы:

Если что-то чернеет, то только буквы. Как следы уцелевшего чудом зайца. |

Поэт сводит картину мира к белому листу бумаги и черным буквам. Зачернить стихами бумагу - единственный способ придать смысл пустоте."15

Отсюда и понимание стиха как понятия временного, вечного. Во-вторых, творчество Бродского метафизично, это микрокосмос, где уживается Бог и черт, вера и атеизм, целомудрие и цинизм. Его поэзия чрезвычайно объемна и - одновременно - разнопланова. Не случайно один из его лучших сборников назван в честь музы астрономии - Урании. Обращаясь к Урании, Бродский пишет:

Днем, и при свете слепых коптилок, видишь: она ничего не скрыла и, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники, реки, где ловят рукой белугу, либо - город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. Дальше к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят в осоке лошади-пржевали; лица желтеют. А дальше - плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами. |

Отсюда, из этой многомерности восприятия мира вытекает и еще одна особенность его поэтического мышления: Бродский никогда не был политическим поэтом, хотя он - сын своего времени. По своей природе он аполитичен, ибо Поэту всегда противна сама идея власти - какой бы она не была. Просто он - больше и политики, и власти - как носитель более вечной категории - языка.

В-третьих, Бродский первым из русских эмигрантов в определенном смысле отделил поэзию от ее национальных корней, лишил ее "провинциальности". А.И. Солженицын прав, когда делает заключение: "...лексика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Слой глубоко народного языка в его лексике отсутствует. Это облегчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональным".

Будучи очень наблюдательным, поэт еще в юности обратил внимание, что русская поэзия в течение полутораста лет была связана с французской и латинской поэзией и холодно относилась к англо-американской. Вот он и решил привить ветвь американской и английской поэзии к русскому стволу, обогатив тем самым и свое творчество, и русскую поэзию в целом.

Обозревая творчество Иосифа Бродского, невольно приходишь к выводу: это поэт нового зрения. Поэт, какого еще не было в истории русской литературы XX века.

ЛИТЕРАТУРА О И. БРОДСКОМ

- Шайтанов И. Предисловие к знакомству. - Лит. обоз. 1988. N 8. С. 55-62.

- Винокурова И. Замечательный лирик "Н". - Октябрь. 1988 N 7.

- Виноградова Ф. Судилище.- Огонек. 1988. N 49. С. 26-31.

- Лотман М. Русский поэт - лауреат Нобелевской премии по литературе. - Дружба народов. 1988. N 8.

- Гордин Я. Дело Бродского: история одной расправы... - Нева. 1989. N 2.

- Якимчук Н. Как судили поэта: дело Бродского. - Л., 1990. 34 с.

- Рейн Евгений. Бродский - последний реальный новатор. - Книжное обозрение. 1990. 18 мая. 8.

- Петр Вейль. Александр Генис. В окрестностях Бродского. - Лит. обоз. 1990. N 8. С. 23-29.

- Кравченко Ю.М., Пересунько Т.К. И.А.Бродский. - РЯЛ. 1990. N 2. С. 52-55.

- Кублановский Ю. Поэзия нового измерения. - Новый мир. 1991. N 2. С. 242-246.

Источник: http://www.russofile.ru/articles/article_90.php#I24

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа БродскогоВсе указанные страницы работают на главном сайте

Фото Михаил Лемхин. www.Lemkhin.com Усачёва А.С.

|

|||

| Ранее |

|

Деград