Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.

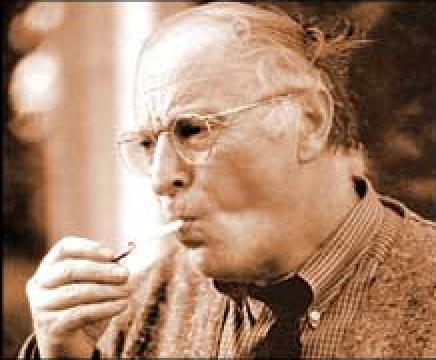

Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа Бродского

Затяжка поглубже...

Пишет lonelyolga (lonelyolga)

@ 2006-04-24 02:34:00

Бродский

Поэт конца тысячелетия. Иосиф Бродский

В начале было Слово… Евангелие от Иоанна.

Любимому пауку – благодарная паутина. «Коллекционный экземпляр»

…зло…всегда плохой стилист.

В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга – феномен антропологический,

аналогичный по сути изобретению колеса. Нобелевская лекция

Сорок пять лет назад моя мать дала мне жизнь. Она умерла в позапрошлом году.

В прошлом году – отец. Их единственный ребенок, я, идет по улицам вечерних Афин,

которых они никогда не видели и не увидят. Плод их любви, их нищеты, их рабства,

в котором они умерли, их сын свободен. И потому что они не встречаются ему в толпе,

он догадывается, что он неправ, что это – не вечность. «Путешествие в Стамбул»

К поэзии неприменимы прилагательные. «О Марине Цветаевой»

Марина Цветаева: «Иногда я думаю, что я – вода… Можно зачерпнуть стаканом,

но можно наполнить и море. Все дело во вместительности сосуда и еще – в размерах жажды…»

…Я научился удивляться словам. Когда вы говорите «кошка», вы говорите это с вашей точки зрения,

но «кошка», которую вы при этом себе представляете, может представляться совсем по-иному

вашему собеседнику, и уж конечно, сама кошка себя «кошкой» не называет. Стихотворение как кошка.

Оно сообщает вам значения слов, т.е. что эти слова значат в этом стихотворении, и если вы задумаетесь,

вы, может быть, начнете понимать, что они значат с точки зрения самого стихотворения…

Вы ничего не знаете, и я ничего не знаю, просто мое ничего больше вашего.

…Порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там,

где до него никто не бывал – и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Нобелевская лекция.

Сколь бы чудовищным или, наоборот, бездарным день ни казался, вы вытягиваетесь

на постели и – больше вы не обезьяна, не человек, не птица, даже не рыба. «Посвящение позвоночнику»

Дурак может быть глух, может быть слеп, но он не может быть нем.

И.Бродский

Лев Лосев считал, что Бродский вышел из Достоевского: «то же стремление уравнять

плюсы и минусы, сделать «контра» более убедительным, чем «про» и т.д.»,

«Бродский такой же диалогический поэт, как Достоевский прозаик»

(Леонид Баткин отмечает «откровенно – избыточную, пространную, отчаянную,

захлебывающуюся монологичность Бродского»). Лосев признавал однородность

лирического героя Бродского с Дмитрием Карамазовым в его незнании,

куда его может завести речь, в его цитатности.

Сам Бродский считал Достоевского первым писателем абсурда, соответственно можно причислить

Бродского к этому направлению, но он гораздо многограннее.

В чрезвычайно желчной статье «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу…» П.Горелов пишет

о всеобщей любви сравнивать и даже отождествлять Бродского с Пушкиным: совпадают сроки

влюбленностей, причины столкновения с «империей», ссылки, понимание самого предназначения

поэзии и т.д. Насколько они аналогичны, можно понять при прочтении интерпретации всем

известного «Я вас любил…» в цикле «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (во всем цикле

чувствуется «пушкинское дыхание»: «где встретил Вас», «все былое ожило в отжившем сердце»,

«Ваш анфас и матовые плечи»):

…Я вас любил так сильно, безнадежно,

как дай вам Бог другими - но не даст!

Он, будучи на многое горазд,

не сотворит – по Пармениду – дважды

сей жар в крови, ширококостный хруст,

чтоб пломбы в пасти плавились от жажды

коснуться – «бюст» зачеркиваю – уст!

На мой взгляд, можно расширить истоки творчества Бродского: его можно назвать продолжателем

традиций почти всех русских классиков (Державина, Баратынского, Цветаевой, Мандельштама…)

– и поэтов, и писателей. Но он не только хорошо знал русскую литературу и дал новую жизнь

ее образам и символам, он ее переосмыслил, продолжил, укрепил и развил.

Бродскому была присуща способность творчески преобразовать чужой стиль, другой способ

поэтического бытия, умение корректно, эстетично и достойно передать облик чужой мысли,

в то же время сделав ее своей (такова параллель «Вновь я посетил…» - «От окраины к центру»).

Бродский вобрал в себя не только русские традиции, начиная с фольклора и Антиоха Кантемира,

но он исследовал и переработал практически всю мировую литературу, начиная с Древних Греции

и Рима (семь римлян), со старинных английских песен, заканчивая Робертом Фростом и Уистеном

Оденом (если рассматривать англоязычное «ответвление» родословной Бродского, а, кроме того,

есть польское, испанское, - какого только нет?). Эти и многие другие знания были смешаны

Иосифом Бродским в некий безумный коктейль, которым и является его творчество, в который

входят все слои поэзии, прозы, - жизни?

Однозначно можно отнести творчество Бродского к новой классике. Он сам называл свою поэзию

элегической, что стало ныне общепризнанным, но и это лишь одна из граней. Бродский считал,

что поэт – это «одиночка в кубе или уж, не знаю, в какой степени». Тем не менее здесь есть

некая алогичность (подобного рода алогичности свойственны Бродскому): ведь задачей поэта

им было признано сохранение преемственности в мире. – А как же обязательное для элегика

ощущение себя последним поэтом?

Е. Курганов называл Бродского родней Баратынского, его духовным собратом, признавал за

ними темпераменты и судьбы подлинных элегиков: «Элегическая поэзия – это поэзия утрат…

в ней оплакиваются…ушедшие и ушедшее…нарушенное гармоническое равновесие, нарушенное

согласие личности поэта с миром, искусства с жизнью».

Опыт Баратынского и Бродского непосредственно восходит к овидиевой модели. Но то, что

было для Овидия катастрофой, с которой приходилось мириться, нежданно – негаданно

свалившимся несчастьем, то для Баратынского и Бродского было способом бытия, который

в силу самого порядка вещей просто не мог быть изменен. Овидий надеялся на возвращение

в Рим, а Баратынский и Бродский понимали, что им возвращаться некуда. Овидий отторгнут миром,

Баратынский и Бродский тоже, но они сами отторгли его (Баратынский «Последний поэт», Бродский «Итака»).

Именно отторжение становится истоком поэзии Бродского, его отчаяния и своеобразной надежды.

Наиболее полно и точно отражает миросозерцание, миропонимание Бродского следующее стихотворение:

Сумев отгородиться от людей,

я от себя хочу отгородиться.

Не изгородь из тесаных жердей,

а зеркало тут больше пригодится.

Я созерцая хмурые черты,

щетину, бугорки на подбородке…

Трельяж для разводящейся четы,

пожалуй, лучший вид перегородки.

В него влезают сумерки в окне,

край пахоты с огромными скворцами

и озеро – как брешь в стене,

увенчанной еловыми зубцами.

Того гляди, что из озерных дыр

да и вообще – через любую лужу

сюда полезет посторонний мир.

Иль этот уползет наружу.

Что есть индивидуальность, личность, человек? Как ему жить с собой, с людьми?

Каково его предназначение в мире? Откуда возникают мысли, творчество?

К чему мы стремимся – и есть ли в этом истина? Почему нас окружает этот мир,

каков он? Как найти гармонию? А может, мы не являемся вместилищем смысла этой жизни?

Можем ли мы воспринять даваемое нам знание, не говоря уже о том, сможем ли мы его

расширить и дополнить, развить, - хоть бы расшифровать взаимодействие людей, человека и природы, мира?

Мировосприятие Бродского – это «некий над-человеческий, над-мирный взгляд сверху» (Л.Лосев).

Его философия – это философия вопросов, а не ответов. Во многом это философия иронии и самоиронии:

«Дружба – вещь приятная… Я бы и еду тогда включил… (смеется). Столько бессмыслицы всею жизнь

приходится делать: платить налоги, подсчитывать какие-то цифры, писать рекомендации,

пылесосить квартиру… Помните, когда мы в прошлый раз сидели в кафе, барменша стала что-то

доставать из холодильника, неважно что… Открыла дверцу, нагнулась и начала там шуровать.

Голова внутри, все остальное торчит наружу. И так стояла минуты две. Я посмотрел, посмотрел…

И вообще как-то жить расхотелось! (Смеется.)» (Интервью с И. Бродским Свена Биркертса.)

Ради своего искусства Бродский отказывается от зависимостей и привязанностей,

от частностей ради прямого контакта с чем-то неизмеримо более важным. Взгляд на ситуацию

из другой, объемлющей ее: взгляд на любовь из вечной разлуки, на родной город со снежного

облака, на самого себя – со стороны. В прошлом веке это называлось романтической иронией.

В своей «Речи на стадионе» Бродский говорил, что «жизнь – игра со многими правилами,

но без рефери. Мы узнаем, как в нее играть, скорее наблюдая ее, нежели справляясь

в какой-нибудь книге, включая Священное Писание. Поэтому неудивительно, что столь многие

играют нечестно, столь немногие выигрывают, столь многие проигрывают», подводя нас к тому,

что «лучший выход – всегда насквозь» (Роберт Фрост).

Бродский не раз подчеркивал частность человеческого существования, ощущение индивидуальности,

уникальности, именно в этом он видел разницу между общественным животным и личностью:

«Многое можно разделить: хлеб, ложь, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение,

скажем Райнера Мария Рильке». Но и этот вопрос не решен у Бродского однозначно:

«Человеческая единица всегда не то и не другое, не ребенок, не взрослый.

Вероятно, единица меньше, чем единица» («Меньше, чем единица»).

Еще в 1959 году он пишет стихотворение «Камни на земле», где явно прослеживается влияние

Осипа Мандельштама («Нашедший подкову»), - это сочинение начинающего философа, осознающего

безграничность – ограниченность мира и, соответственно, человека. Со свойственным ему максимализмом,

Бродский жестко ставит читателя перед выбором: быть «камнем, не вызывающим ассоциаций» или тем,

кто осознает, что «потерять независимость много хуже, чем потерять невинность»

(«Речь о пролитом молоке»).

Середину Бродский исключает, в ней нет необходимости, т.к. «одиночество учит

сути вещей, ибо суть их тоже одиночество» («Колыбельная трескового мыса»).

Мир существует вокруг Бродского, а не в нем.

Творческое своеволие становится обязательным условием творчества Бродского,

а поэт, по Бродскому, - человек, противостоящий толпе и мирозданью («Развивая Платона»).

Поэт переживает реальность как величайшее событие и считает себя его центром, поэт –

человек без кожи, обычные вещи потрясают его, а потрясение кристаллизуется в нем,

превращаясь в концентрированную речь. Именно Бродскому присуща максимальная концентрация

смысла на квадратный миллиметр слога. Ему характерна лингвистическая перенасыщенность,

выражающая эмоциональную и интеллектуальную наполненность; удивительно густые и вязкие стихи.

Но концентрация эта весьма своеобразна: несмотря на перенасыщенность, понять, что же именно

Бродский хотел сказать, можно только рассматривать стихотворение целиком, сопоставляя все грани,

плоскости и смыслы. Тут-то вам придется нелегко: Бродский уходит от минимализации стиха.

Многословие снижает эмоциональный смысл слова, ослабляет его экспрессию, охлаждая характерный

для русской поэзии эмоционально-лирический (болевой) образ.

Бродский лишает «стих» функции «стиха» как самостоятельно существующей строчки,

теперь они неотделимы от соседних, взаимодополняют друг друга. Нечто подобное было и раньше,

но Бродский сделал этот прием методом, манерой.

Поскольку творчество Бродского выходит не только из жизни, но во многом

из других литературных трудов, то придется поднимать еще один культурный пласт.

Так же, как я уже сравнивала Бродского с Достоевским, Пушкиным, Баратынским, его можно

«вывести» почти из всех поэтов и поэтических направлений и найти в них много общего.

Так, Антиох Кантемир был не только первым русским поэтом, но и первым русским поэтом-диссидентом,

ему так же была свойственна высочайшая концентрация смысла. И, безусловно,

есть сходство во внутренних голосах Кантемира и Бродского

(не столько в «Подражании сатирам, сочиненным Кантемиром», как в «К стихам»).

Можно заметить, что в творчестве Бродского есть много державинского: размер,

частота использования вопросительных и восклицательных конструкций, горестное чувство утраты.

Можно заприметить лермонтовское трагическое восприятие действительности

(«Рождественский романс» напоминает «Белеет парус одинокий…»; «Стихи о зимней кампании 1980 года»).

Отдельная тема – подражание фольклору («Песня», «В деревне Бог живет не по углам…», «Песенка»).

Бродский не копировал, а присваивал эстетические особенности:

Пришел сон из семи сел.

Пришла лень из семи деревень.

Собираются лечь, да простыла печь.

Окна смотрят на север.

Сторожит у ручья скирда ничья,

И большак развезло, хоть бери весло.

Уронил подсолнух башку на стебель…

Одновременно нечто цветаевское (ее порывистость, почти животная чувственность,

с перехлестом – «Прощальная ода», «Мои слова, я думаю, умрут…» -

«Моим стихам, написанным так рано…», «Колыбельная» - далее эту линию подхватила Юнна Мориц)

и мандельштамовское («Петербург, я еще не хочу умирать…») есть в «Письме к стене».

Это стихотворение – аналог гамлетовскому «Быть или не быть?».

По мнению М. Назарова Бродский пытается объяснить тайну творчества на основе психологии

и лингвистики, а не религии. Всякое частное переживание личного, лирического

Я мгновенно проецируется в систему целостного восприятия бытия.

Это мир художественной действительности, в котором слово и его жизнь имеют не меньшее,

а подчас и большее значение, чем тема и идея. Он переводит события реальности

в религиозно-философский план и дает это на прокорм языка, «которому в один прекрасный

день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения,

и тогда он набрасывается на самого себя». Бродский считал, что стихи пишут себя сами, он идолизировал язык.

При этом Бродский походя изменяет русский язык «от пейс до гениталий» - сочетание немыслимое,

он «объединяет мнимовысокое с мнимонизким, ибо есть высоты, на которых иерархии не существует –

уравнивает мозг с пахом, иврит с латынью… Пах и мозг, пейсы и гениталии, рай и параша –

вещи столь же несовместимые, как гений и злодейство; невозможные, непредставимые ни в русском языке,

ни в нашем обществе» (Вл. Соловьев «Призрак, кусающий себе локти»).

Существуют разные мнения о новаторском сочетании философского и сексуального, впоследствии

много используемого И. Губерманом и др., вообще русским присущ страх иронии, за которой

(в нашем понимании) обязательно должны прятаться цинизм и пустота. Лично я не вижу в этом

катастрофы нравственных ценностей, что, конечно же, не соответствует православию.

Но уж очень жизненны, чувственны и вкусны, буквально видимы картинки, нарисованные в «Дебюте»,

«Письмах римскому другу» - «ближе к телу». Бродский – поэт с огромным культурным багажом,

он свободно оперирует литературными моделями и архетипами человеческого поведения.

Он соединил русский смысл и форму, русский образ мысли с западным смыслом, формой и образом мысли.

В поэзии И. Бродского жизнь как она есть, во всех ее проявлениях и деталях – подчас важнее идей,

которые человек выдвигает в качестве смысла жизни сегодня.

В наше время сильно изменилось отношение к бытию человека, соответственно изменились культура и искусство.

Теперь признан эстетический плюрализм: признание множественности истин, отказ от канона, от идейной монополии.

В дневнике Д. Самойлова мы читаем: «Бродский говорил, что мир реальный есть проявление мира ирреального.

Что его потрясает сама беспорядочность образов, рождающихся в сознании поэта… Опасны его мысли,

что поэзия ничего общего не имеет с областью нравственного». Но сам Бродский не видел такой опасности.

Он жил в своей мнимодействительности. Она имела с советской действительностью только одну общую линию –

линию пересечения. «Бродский создал свой мир по своему образу и подобию…

Создал почти всемогущую страну Бродского, Бродленд или Бросковию, или страну БРОДячих русСКИХ.

Людей, бродящих в поисках смысла жизни по всему пространству Вселенной»

(В.Уфлянд «Традиция и новаторство в поэзии Иосифа Бродского»).

И в этом мире Главнейшим и Важнейшим был Его Величество Язык, именно он правил бал.

Он создавал поэтов, диктовал им каждую строчку, причем язык, по Бродскому, - деспот и тиран,

он использует поэта как средство своего существования, свое орудие, не более того.

«Поэт – это тот, для кого всякое слово не конец, а начало мысли; кто, произнеся «Рай» или «Тот свет»,

мысленно должен сделать следующий шаг и подобрать к ним рифму. Так возникают «край» или «отсвет»,

и так продлевается существование тех, чья жизнь прекратилась» («Об одном стихотворении).

В отличие от Достоевского, у которого каждый штришок – «сюжет для небольшого рассказа»,

у И.Б. смысловая величина обретает свою силу, на мой взгляд даже не столько

в самом целиковом стихе, но в его послевкусии, ассоциативно, логически и подсознательно

всплывающем – выкристаллизовывающемся – возникающем после прочтения, тол, что стоит за целым.

Бродский – певец Тени: тот же процесс, который происходит у поэта при написании стиха

(слова выбирают смысл), вторично происходит с читателем (прочтение – лишь зерно 0.

Так же, как невозможно читать Кортасара или Борхеса, если ты сам еще не размышлял о том,

о чем собираешься читать.

Для Бродского идей замены государства библиотекой была настолько же естественной,

насколько какому-нибудь фрезеровщику она покажется дикой. Поэтому вдвойне обостренно

воспринимается несовершенство мира, читая в Нобелевской лекции: «Роман или стихотворение –

не монолог, но разговор частный… если угодно – обоюдно мизантропический. И в момент этого

разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот… Равенство это – равенство сознания,

и оно… определяет поведение индивидуума… роман и стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя».

Бродский считал себя абсолютно одиноким человеком:

…Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремленье запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня. («Венецианские строфы» (2)).

Как будто он настолько одинок, что мир ускользает от него, как мираж,

сменяясь реальным – внутренним миром поэта.

Тема реальности действительности была заявлена в ранних стихах в легком стиле

Хармса, Заболоцкого («Вальсок»). Почему же Бродский так изменился?

Почему он не вернулся на Родину, как остальные?

И.Б. декларирует заведомую не возможность счастья, для которого губительно

уже само существование. Он сам выбрал свою судьбу, недаром «поэтическое изгойство

предшествовало биографическому, и биография как бы заняла место,

уже приготовленное для нее поэзией (Ю.М. Лотман «Между вещью и пустотой»).

– «Единственным способом для мальчика бороться с неизбежной судьбой было сбиться с пути», -

признается сам Бродский.

Итак, И.Б. сознательно все отверг и остался наедине с tabula rasa.

В его творчестве противонаправленных образов – опустошаемое пространство

и заполняемая страница – явно перетягивает заполняемый лист – «Это не мир,

который творит поэт и в котором он свободен. Поэт – трагическая смесь мира,

создаваемого на месте бумаги, и мира, вне этого листа лежащего» (Ю.М. Лотман).

Бродский любит экспериментировать. Он смешивает стили, например,

авангард + социальность-> абсурд с классическими традициями:

А.Буров – тракторист – и я,

сельскохозяйственный рабочий Бродский,

мы сеяли озимые – шесть га.

Я созерцал лесистые края

и небо с реактивною полоской,

и мой сапог касался рычага.

Топорщилось зерно под бороной,

и двигатель окрестность оглашал.

Пилот меж туч закручивал свой почерк.

Лицом в поля, к движению спиной,

я сеялку собою украшал,

припудренный землицею как Моцарт.

Тут же возникают совершенно откровенные ляпы: «я старый человек..»

пишет 24-летний Бродский в стихотворении «Отрывок». Он живет в отдельном мире: Пастернак,

Блок, Ахматова, Хлебников («Инструкция опечаленным»), Гоголь («Ниоткуда с любовью,

надцатого мартобря…», Чехов («В кафе»), Есенин («Стансы городу»), Заболоцкий

(«Песня невинности, она же опыта»), Островский («Полдень в комнате»), Тютчев,

Батюшков, Ходасевич, Багрицкий, Элиот, Джон Донн, Оден, Фрост, Иейтс, Галчинский…

… И вообще само

перемещенье пера вдоль бумаги есть

увеличенье разрыва с теми, с кем больше сесть

или лечь не удастся, с кем – вопреки письму

ты уже не увидишься. Все равно, почему…

(«Назиданье».)

Бродский возвел слово в абсолют. Он применял различные свободные размеры,

часто изобретал их сам («Пришел сон из семи сел…», «В каждом из нас – Бог…»).

Меломан Бродский считал, что развитию темы он научился у своего любимого композитора

Гайдна. Из поэзии Одена он выделил и культивировал качество объективного

и беспристрастного рассуждения. По мнению Кейса Верхейла, суть своего таланта И.Б.

усматривал в своей экстатической неспособности вовремя остановиться («Осенний крик ястреба»).

Он начал там, где были остановлены Ахматова и Мандельштам. Перечисляя – перебирая слова,

он идет от слова – хаоса к словарю – космосу, озвучивая «глухонемую вселенную»

(«На столетие Анны Ахматовой»).

«Бродский явился новатором стиха не только в тематике, но и в ритме, в рифмах, в метафорах,

в эпитетах, в отказе от стилистически дифференцированного языка поэзии» (Крепс).

Преодоление традиции перерастает в сознательный акт самоэмиграции.

(Поэзия И.Б. органически была связана с Петербургом.)

Он использует многозначность графики («Бабочка», «Стихи на бутылке…», «Фонтан»,

«Разговор с небожителем»), это значительный элемент его поэтики («Стихотворение

есть результат известной необходимости: оно неизбежно, и форма его неизбежна тоже» - «Сын цивилизации»).

Самым важным для Бродского в жизни была способность человека прожить именно своей жизнью,

выработать собственные ценности, понять, что он собой представляет в чисто человеческом плане,

а потом уже в национальном, политическом, религиозном. Более всего он ценил умение прощать, умение жалеть.

«- Чем занимается Иосиф Бродский, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»?

- Он читает, выпивает, куда-нибудь ходит, смотрит, как садится солнышко или

как оно восходит…» (Из интервью И.Б. Юрию Коваленко.)

Невозможно однозначно высказаться об отношениях Бродского с религией.

Сам он относил себя ближе к кальвинизму: человек отвечает сам перед собой

за все, он сам, до известной степени, свой Страшный суд, - «я сумма своих действий,

поступков, а не сумма своих намерений».

Поэзию Бродского можно назвать собирательной, но это было бы неточно.

Его отличительной чертой была удивительная нервная тонкость, способность

во всем увидеть психологический конфликт. Именно в этом преломлении прозвучали

у Бродского старые и новые темы.

Он предлагал нам просто читать стихи как можно больше.

Для меня когда-то стало откровением, когда мне сказали, что даже если по бумажке читать молитву

– это уже означает «молиться». Став Поэтом – Лаутеатом он выступил инициатором дешевой

серии американской поэзии, чтобы поддержать ЯЗЫК.

ПОСЛЕСЛОВИЕ (V)

Я говорю с тобой, и не моя вина,

если не слышно. Сумма дней, намозолив

человеку глаза, так же влияет на

связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это – чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,

в сердце пластинки шаркающую иголку.

Это – чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как

Красная Шапочка не сказала волку.

|

| Ранее |

|

Деград